ラトニック商務長官は「日本が資金を提供する」、「日本はバンカー(銀行)」と認識

日米関税合意については、5500億ドルの対米投資計画を中心に、両国間でなお大きな認識のずれを残したままである(コラム「日米関税合意とホワイトハウスのファクトシートの問題点」、2025年7月25日、「『対米投資5500億ドルで米国が9割の利益を得る』の意味は未だ不透明:正式な合意文書の作成が求められる」、2025年7月28日)。日本政府はそれを黙認したまま、15%の関税適用が8月1日にも発効するのを待っているようにも見える。仮にそういう戦略をとっているのであれば問題だろう。両国の認識が揃わない中で2国間の正式な取り決めを行うことは、将来に大きな禍根を残しかねないからだ。

仮に15%の関税適用が8月1日にも発効しても、「日本側が履行しようとしている合意内容は自らの認識とは異なる」と、トランプ大統領が判断すれば、再び25%など高い関税率を適用する可能性が十分にある。日本政府は、合意内容について再度トランプ政権に確認し、正式な合意文書の作成をすべきだ。

ラトニック商務長官が23日にブルームバーグのインタビューで話している日本の対米投資スキームは、到底日本側が受け入れることができない内容だ。ラトニック商務長官は、日本の政府系金融機関が出資、融資、融資保証の3つの手段で支援する米国での投資は、日本企業が行うプロジェクトを特に対象にするわけではなく、米国が後発医薬品の工場を建てたい、あるいは半導体、重要鉱物の施設を建てたいという際に、日本が資金を提供するということだ、と語っている。

この発言は、ホワイトハウスがファクトシートで述べた「日本は米国の主導の下で(directed by the United States)、米国の中核産業の再建と拡大のために、5500億ドルの投資を行う」「トランプ大統領の指示により(At President Trump’s direction)、これらの資金は米国の戦略的産業基盤であるエネルギーインフラ・製造、半導体製造・研究、重要鉱物の採掘・加工・精製、製薬・医療生産の再生のために重点的に投じられる」とも一致する。日本の政府系金融機関が、米国が主導する投資案件を支援することなどは、政府系金融機関の設立の理念にも沿っておらず、考えられないことだ。

またラトニック商務長官は、日本は「バンカー(銀行)であり、運営事業者ではない」としている。これは、日本は米国主導のプロジェクトに金だけ出す、とのニュアンスの説明である。さらに、プロジェクトからの「利益は米国の納税者に90%、日本側に10%が分配される」とも述べている。この発言も、ホワイトハウスのファクトシートでの「投資から得られる利益の90%は米国に帰属」との説明と一致する。

こうした米国側の説明は、米国の産業の再生のために日本(政府系金融機関)が金だけ出す、との極めて不平等なスキームのように聞こえる。これは、赤澤大臣の説明と大きく食い違っている。日本政府は、両国の認識のずれをこれ以上放置すべきでない。

仮に15%の関税適用が8月1日にも発効しても、「日本側が履行しようとしている合意内容は自らの認識とは異なる」と、トランプ大統領が判断すれば、再び25%など高い関税率を適用する可能性が十分にある。日本政府は、合意内容について再度トランプ政権に確認し、正式な合意文書の作成をすべきだ。

ラトニック商務長官が23日にブルームバーグのインタビューで話している日本の対米投資スキームは、到底日本側が受け入れることができない内容だ。ラトニック商務長官は、日本の政府系金融機関が出資、融資、融資保証の3つの手段で支援する米国での投資は、日本企業が行うプロジェクトを特に対象にするわけではなく、米国が後発医薬品の工場を建てたい、あるいは半導体、重要鉱物の施設を建てたいという際に、日本が資金を提供するということだ、と語っている。

この発言は、ホワイトハウスがファクトシートで述べた「日本は米国の主導の下で(directed by the United States)、米国の中核産業の再建と拡大のために、5500億ドルの投資を行う」「トランプ大統領の指示により(At President Trump’s direction)、これらの資金は米国の戦略的産業基盤であるエネルギーインフラ・製造、半導体製造・研究、重要鉱物の採掘・加工・精製、製薬・医療生産の再生のために重点的に投じられる」とも一致する。日本の政府系金融機関が、米国が主導する投資案件を支援することなどは、政府系金融機関の設立の理念にも沿っておらず、考えられないことだ。

またラトニック商務長官は、日本は「バンカー(銀行)であり、運営事業者ではない」としている。これは、日本は米国主導のプロジェクトに金だけ出す、とのニュアンスの説明である。さらに、プロジェクトからの「利益は米国の納税者に90%、日本側に10%が分配される」とも述べている。この発言も、ホワイトハウスのファクトシートでの「投資から得られる利益の90%は米国に帰属」との説明と一致する。

こうした米国側の説明は、米国の産業の再生のために日本(政府系金融機関)が金だけ出す、との極めて不平等なスキームのように聞こえる。これは、赤澤大臣の説明と大きく食い違っている。日本政府は、両国の認識のずれをこれ以上放置すべきでない。

2024年の日本の対米直接投資額は8192.1億ドル

石破政権は、日本が世界最大の対米投資国であり、投資を通じて米国での生産拡大や雇用の増加にどの国よりも貢献してきた、ということを、日米関税協議を通じてトランプ政権に訴えてきた。こうした戦略の延長線上に、問題となっている今回の5500億ドルの対米投資計画がある。

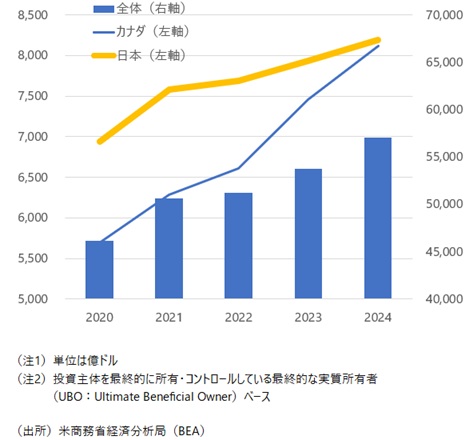

米国側の統計で見ると、2024年の日本の対米直接投資額は8192.1億ドルと国別でみれば1位だ(図表1)。ただし、カナダに急速に追い上げられている状況であり、2025年には2位にランクを落とす可能性がある。

それでも、2024年の投資額8192.1億ドルは、日米関税協議で日本側が示した5500億ドルの対米投資額を大きく上回っている。赤澤大臣は、トランプ大統領の任期中に5500億ドルの対米投資を実現する考えを示しているが、自然体で増加する対米直接投資をすべて含めて計算するのであれば、それは1年かからずに達成できる。

しかしベッセント財務長官は、今回約束された対米直接投資は「すべて新規の資本」だと釘を刺している。そこで日本政府は、既存の日本企業の対米投資案件に、国際協力銀行(JBIC)が出資、融資、融資保証で関与させることで、日米合意に沿った投資案件であるように仕立てることも考えられる。

米国側の統計で見ると、2024年の日本の対米直接投資額は8192.1億ドルと国別でみれば1位だ(図表1)。ただし、カナダに急速に追い上げられている状況であり、2025年には2位にランクを落とす可能性がある。

それでも、2024年の投資額8192.1億ドルは、日米関税協議で日本側が示した5500億ドルの対米投資額を大きく上回っている。赤澤大臣は、トランプ大統領の任期中に5500億ドルの対米投資を実現する考えを示しているが、自然体で増加する対米直接投資をすべて含めて計算するのであれば、それは1年かからずに達成できる。

しかしベッセント財務長官は、今回約束された対米直接投資は「すべて新規の資本」だと釘を刺している。そこで日本政府は、既存の日本企業の対米投資案件に、国際協力銀行(JBIC)が出資、融資、融資保証で関与させることで、日米合意に沿った投資案件であるように仕立てることも考えられる。

図表1 日本の対米直接投資

トランプ大統領の任期中に総額5500億ドルに達するペースでの投資拡大は難しいか

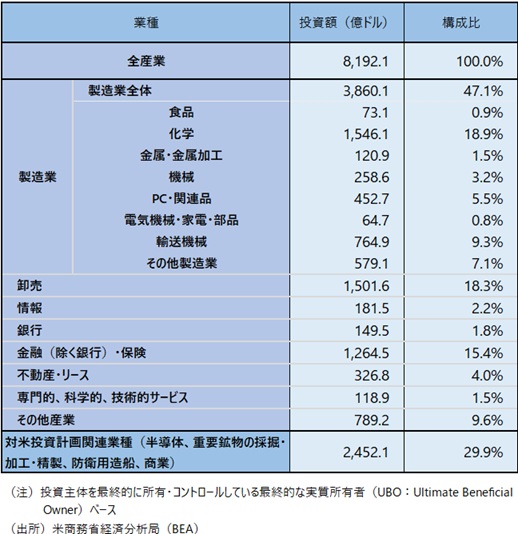

トランプ政権は、ホワイトハウスのファクトシートで示した米国の戦略的産業基盤分野、すなわち「エネルギーインフラ・製造、半導体製造・研究、重要鉱物も採掘・加工・精製、製薬・医療生産」での投資案件しか、合意内容の履行とは認めない可能性がある。これらの分野を含むカテゴリーに分類される産業での日本の対米直接投資額の合計は、2024年で2,452.1億ドルと計算される(図表2)。

しかし実際には、この2,452.1億ドルには米国の戦略的産業基盤分野以外の分野が多く含まれており、米国の戦略的産業基盤分野での投資額は、自然体ではかなり小さくなるだろう。トランプ大統領の任期中にそれを総額5500億ドルに達するペースで増加させることは難しいと考えられる。

日本の合意内容の履行をどのように評価するかは、トランプ政権側のさじ加減次第である。一定期間を経過した後に、日本は合意した対米投資拡大を約束通りに進捗させていない、として合意を破棄し、25%などの高い関税を日本に課す可能性は十分に残されているのではないか。

しかし実際には、この2,452.1億ドルには米国の戦略的産業基盤分野以外の分野が多く含まれており、米国の戦略的産業基盤分野での投資額は、自然体ではかなり小さくなるだろう。トランプ大統領の任期中にそれを総額5500億ドルに達するペースで増加させることは難しいと考えられる。

日本の合意内容の履行をどのように評価するかは、トランプ政権側のさじ加減次第である。一定期間を経過した後に、日本は合意した対米投資拡大を約束通りに進捗させていない、として合意を破棄し、25%などの高い関税を日本に課す可能性は十分に残されているのではないか。

図表2 2024年日本の対米直接投資額

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。