2025年度の最低賃金は1,118円で調整か

2025年度の最低賃金の目安額を審議する、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、8月1日に6回目の小委員会を開いた。しかし、労使間の意見の隔たりが大きく、結論は持ち越された。4日に7回目の会議を開き決着を目指すが、7回目まで審議が行われるのは、44年ぶりのことになる。

同審議会は2025年度の最低賃金の全国平均の目安額を1,118円とする方向、と報じられている。そうなれば、2024年度の1,055円から+6.0%、金額にして63円の引き上げとなり、いずれも2002年度以降で最大となる。

先般の参院選では、最低賃金の引き上げが争点の一つとなっていた。公明党は「最低賃金を全国加重平均で1500円まで2020年代に引き上げる」、立憲民主党は「中小企業支援を前提として、早期に最低賃金を全国1500円以上に引き上げる」、日本維新の会は「最低賃金を引き上げ、賃上げを強化する」、れいわ新選組は「全国一律の最低賃金1500円を導入する」などを選挙公約に掲げた。

同審議会は2025年度の最低賃金の全国平均の目安額を1,118円とする方向、と報じられている。そうなれば、2024年度の1,055円から+6.0%、金額にして63円の引き上げとなり、いずれも2002年度以降で最大となる。

先般の参院選では、最低賃金の引き上げが争点の一つとなっていた。公明党は「最低賃金を全国加重平均で1500円まで2020年代に引き上げる」、立憲民主党は「中小企業支援を前提として、早期に最低賃金を全国1500円以上に引き上げる」、日本維新の会は「最低賃金を引き上げ、賃上げを強化する」、れいわ新選組は「全国一律の最低賃金1500円を導入する」などを選挙公約に掲げた。

平均賃金の状況を受けて最低賃金の水準を調整していくのが本来の姿

各党ともに、最低賃金の大幅引き上げを賃金・所得全体の底上げにつなげることを狙っている。しかし、最低賃金の大幅引き上げには課題が少なくない。

第1に、そもそも、最低賃金を大幅に引き上げることで賃金水準全体を引き上げようとするのは、最低賃金制度の主旨に照らせば本末転倒といえる。最低賃金制度は、平均値的な賃金水準を大きく下回る最低賃金水準で働く労働者に対して、その生活を支援することや、格差の縮小を図ることを主な目的とする社会政策の性格が強いものだ(コラム「衆院選挙で各党が掲げる最低賃金引き上げ目標の問題点」、2024年10月22日)。

厚生労働省によれば、最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するにあたっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされている。

最低賃金法第1条においても、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と謳われている。

この点から、平均賃金の状況を受けて、最低賃金の水準を調整していくというのが、制度の趣旨に照らした本来の姿であり、その逆ではない。最低賃金の+6.0%引き上げは、2025年の春闘でのベアの平均が+3.7%から大きく乖離している。

第1に、そもそも、最低賃金を大幅に引き上げることで賃金水準全体を引き上げようとするのは、最低賃金制度の主旨に照らせば本末転倒といえる。最低賃金制度は、平均値的な賃金水準を大きく下回る最低賃金水準で働く労働者に対して、その生活を支援することや、格差の縮小を図ることを主な目的とする社会政策の性格が強いものだ(コラム「衆院選挙で各党が掲げる最低賃金引き上げ目標の問題点」、2024年10月22日)。

厚生労働省によれば、最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するにあたっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされている。

最低賃金法第1条においても、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と謳われている。

この点から、平均賃金の状況を受けて、最低賃金の水準を調整していくというのが、制度の趣旨に照らした本来の姿であり、その逆ではない。最低賃金の+6.0%引き上げは、2025年の春闘でのベアの平均が+3.7%から大きく乖離している。

平均賃金と最低賃金の格差は縮小

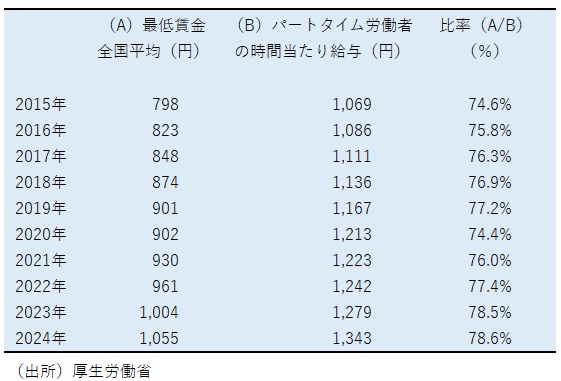

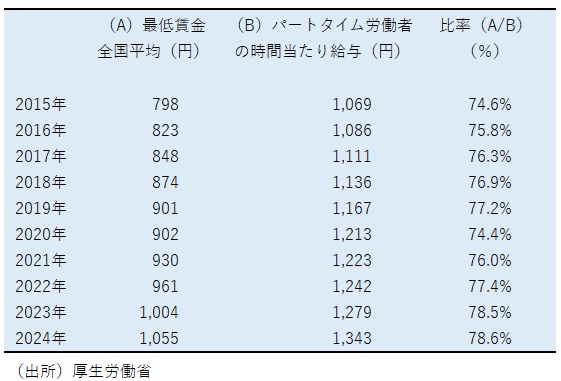

第2に、最低賃金が賃金の平均水準から大きく下方に乖離している状況のもとでは、最低賃金を大きく引き上げて両者の乖離を縮小させる調整が必要になる。しかし近年の最低賃金の大幅な引き上げによって、現状では、両者の格差は相応に縮小したと言えるのではないか。2024年時点では、最低賃金の全国平均はパートタイム労働者の平均時給の約8割まで縮小しており、もはや最低賃金が低すぎる状況にはないのではないか。

図表 最低賃金とパートタイム労働者の平均時給の推移

中小零細企業の経営を圧迫

第3に、最低賃金の大幅な引き上げは、労働集約的な産業で企業収益を過度に圧迫し、企業経営を不安定にさせてしまうリスクがある。法定の最低賃金の水準が賃金の平均水準を大きく下回っている状況では、最低賃金の水準で働く人の数はかなり少なく、そのため、最低賃金を大きく引き上げても企業の人件費には大きな影響は生じにくい。

しかし近年の最低賃金の大幅な引き上げによって両者の格差は縮小しており、この状態のもとで最低賃金を大幅に引き上げると、飲食業、小売業、クリーニングなどサービス業では、人件費の増加から経営が成り立たなくなり、廃業を強いられるところが出てくる可能性がある。それは、労働者の失業にもつながる。また、消費者にも大きな不利益をもたらす可能性がある。

しかし近年の最低賃金の大幅な引き上げによって両者の格差は縮小しており、この状態のもとで最低賃金を大幅に引き上げると、飲食業、小売業、クリーニングなどサービス業では、人件費の増加から経営が成り立たなくなり、廃業を強いられるところが出てくる可能性がある。それは、労働者の失業にもつながる。また、消費者にも大きな不利益をもたらす可能性がある。

労働者の働き控えを助長するリスク

第4に、最低賃金の引き上げは、労働者の働き控えを助長し、労働力不足から経済活動に悪影響を与える可能性がある。パートタイム労働者が厚生年金への加入を避けるために労働時間を調整する「106万円の壁」については、先般の通常国会でその賃金要件の撤廃が決まったが、実施時期は未定である。さらに、パートタイム労働者が基礎年金保険料の支払いを求めることを避けるために労働時間を調整する「130万円の壁」も存在する。

以上のような多くの課題の存在を踏まえ、最低賃金の大幅引き上げには慎重な姿勢で臨む必要がある。

(参考資料)

「最低賃金1118円軸に調整」、2025年8月2日、日本経済新聞

以上のような多くの課題の存在を踏まえ、最低賃金の大幅引き上げには慎重な姿勢で臨む必要がある。

(参考資料)

「最低賃金1118円軸に調整」、2025年8月2日、日本経済新聞

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。