「日本版ユニバーサルクレジット」以外の抜本的制度改革案は示されず

社会保障制度改革は国民の関心が高いテーマでありながら、自民党総裁選の各候補者は、そこにあまり重点を置いていないように感じられる。

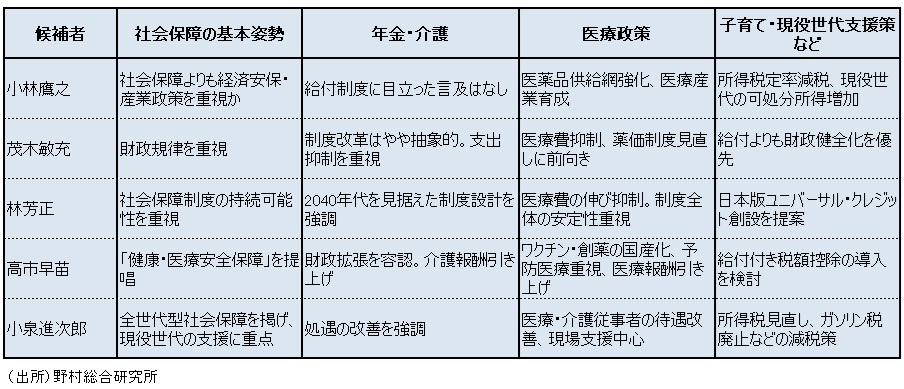

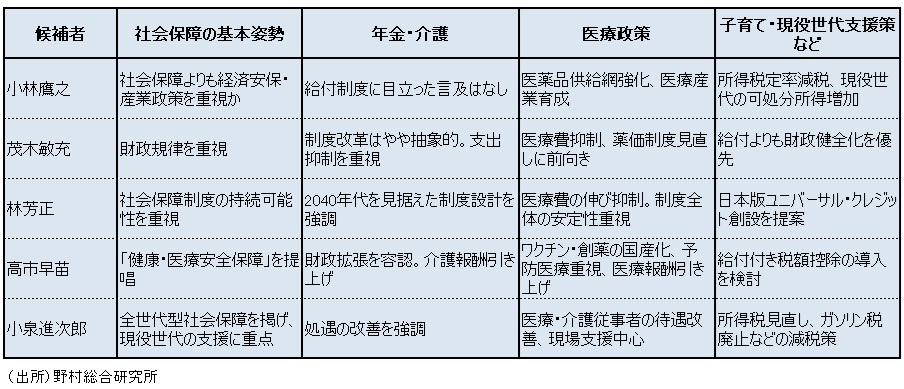

候補者の中で最もオリジナリティのある社会保障制度改革案を掲げているのは林氏だ(図表)。同氏は英国などでの制度に範をとり、「日本版ユニバーサルクレジット」の創設を掲げる。狙いは社会保障給付制度の簡素化と低所得者支援だ(コラム「自民党総裁選(10):日本版ユニバーサルクレジットの課題」、2025年9月25日)。ただし、制度設計にはかなりの時間を要する上、財源は明示されていない。

積極財政政策を掲げる高市氏は、社会保障分野でも政府の投資、支出の拡大を主張する。経済安全保障政策の一環で、医薬品やワクチンの国内供給体制強化を呼びかける。また、再生医療やAI創薬などの先端技術への投資も重視する。社会保障を「国民の安心への投資」と位置づけ、家事代行やベビーシッターへの税額控除など、子育て支援策にも言及している。

また高市氏は、5候補が参加した26日の名古屋市での演説会で、秋の臨時国会で補正予算を組み、診療報酬を引き上げる考えを示した。診療報酬は、今年末に厚生労働省などの調整を経て、来年度に改定される予定だが、高市氏は「過去2年分の人件費や物価高を反映して、早めに改定する」と述べている。また、2027年に改定予定の介護報酬についても、前倒しで改定する考えだ。このように高市氏は、積極的な政府の投資、支出の増加を通じて社会保障制度の改革を進める考えである。その財源については、投資拡大によって成長率が高まれば自然と財源は生じる、との明確な根拠を欠く考えのように見受けられるが、この点が大きな課題だ。

小泉氏は「全世代型社会保障」を掲げ、高市氏と同様に医療・介護従事者の待遇改善や平均賃金の引き上げを主張している。物価連動型の処遇改善を提案するなど、医療・介護現場への配慮が見られる。しかし、本格的な制度改革には踏み込んでいない。

茂木氏は「財政とのバランス」を重視し、社会保障の効率化と支出見直しを主張する。小泉氏と同様に、看護師や介護士の処遇改善を物価連動型で行う提案をしているが、制度改革に関しては具体策を示していない。

小林氏は、高市氏と同様に経済安全保障の視点から医療産業の振興や供給網強化を主張する。社会保障制度そのものよりも産業政策としての医療に重点を置いている印象である。

候補者の中で最もオリジナリティのある社会保障制度改革案を掲げているのは林氏だ(図表)。同氏は英国などでの制度に範をとり、「日本版ユニバーサルクレジット」の創設を掲げる。狙いは社会保障給付制度の簡素化と低所得者支援だ(コラム「自民党総裁選(10):日本版ユニバーサルクレジットの課題」、2025年9月25日)。ただし、制度設計にはかなりの時間を要する上、財源は明示されていない。

積極財政政策を掲げる高市氏は、社会保障分野でも政府の投資、支出の拡大を主張する。経済安全保障政策の一環で、医薬品やワクチンの国内供給体制強化を呼びかける。また、再生医療やAI創薬などの先端技術への投資も重視する。社会保障を「国民の安心への投資」と位置づけ、家事代行やベビーシッターへの税額控除など、子育て支援策にも言及している。

また高市氏は、5候補が参加した26日の名古屋市での演説会で、秋の臨時国会で補正予算を組み、診療報酬を引き上げる考えを示した。診療報酬は、今年末に厚生労働省などの調整を経て、来年度に改定される予定だが、高市氏は「過去2年分の人件費や物価高を反映して、早めに改定する」と述べている。また、2027年に改定予定の介護報酬についても、前倒しで改定する考えだ。このように高市氏は、積極的な政府の投資、支出の増加を通じて社会保障制度の改革を進める考えである。その財源については、投資拡大によって成長率が高まれば自然と財源は生じる、との明確な根拠を欠く考えのように見受けられるが、この点が大きな課題だ。

小泉氏は「全世代型社会保障」を掲げ、高市氏と同様に医療・介護従事者の待遇改善や平均賃金の引き上げを主張している。物価連動型の処遇改善を提案するなど、医療・介護現場への配慮が見られる。しかし、本格的な制度改革には踏み込んでいない。

茂木氏は「財政とのバランス」を重視し、社会保障の効率化と支出見直しを主張する。小泉氏と同様に、看護師や介護士の処遇改善を物価連動型で行う提案をしているが、制度改革に関しては具体策を示していない。

小林氏は、高市氏と同様に経済安全保障の視点から医療産業の振興や供給網強化を主張する。社会保障制度そのものよりも産業政策としての医療に重点を置いている印象である。

図表 社会保障についての各候補の政策比較

国民の将来不安緩和と経済の潜在力向上に資する抜本的制度改革の議論を

自民党総裁選における社会保障政策の議論は、制度の持続可能性や財源確保といった本質的な課題に踏み込むことなく、現場支援や処遇改善といった目先の対応に集中している感がある。年金支給開始年齢の引き上げや介護保険料の見直し、医療費の抑制といった「痛みを伴う改革」についての議論は避けられている。

しかし、少子高齢化が進む中、社会保障制度の持続可能性は避けて通れない課題だ。現役世代の負担増、年金財政の逼迫、医療費の膨張などは、国民の将来不安を強める構造問題となっている。総裁選では、医療従事者の処遇改善といった目先の対応にとどまらず、国民の将来不安と経済の潜在力の低下につながっている社会保障制度の構造問題に対応する制度改革についての議論を深めるべきだ。

しかし、少子高齢化が進む中、社会保障制度の持続可能性は避けて通れない課題だ。現役世代の負担増、年金財政の逼迫、医療費の膨張などは、国民の将来不安を強める構造問題となっている。総裁選では、医療従事者の処遇改善といった目先の対応にとどまらず、国民の将来不安と経済の潜在力の低下につながっている社会保障制度の構造問題に対応する制度改革についての議論を深めるべきだ。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。