連立協議の障害となり得る3項目

16日に自民党と日本維新の会は、連立に向けた協議を開始した。日本維新の会は臨時国会が召集される今月21日の前日である20日を協議の期限としている。

16日に日本維新の会は、連立政権入りの条件として12項目の要求を自民党に示した。他の野党との間であれば連立の大きな障害となりかねない安全保障政策、エネルギー政策、憲法改正の3分野では両党間の政策姿勢の違いは大きくなく、自民党は日本維新の会の要求を概ね受け入れるとみられる。

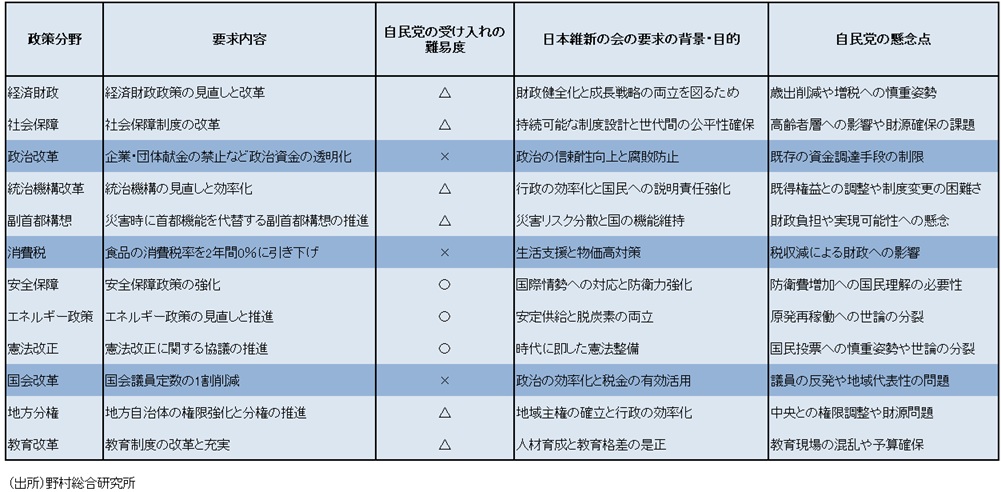

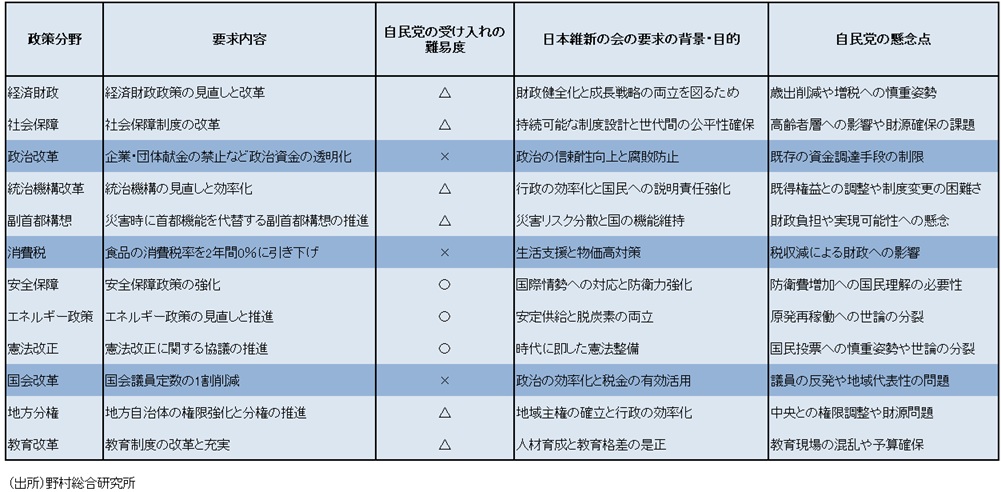

他方で、自民党が受け入れることが難しいのは、企業・団体献金の禁止、食品の消費税率を2年間0%に引き下げること、国会議員定数の削減の3点であり、両党がこの3点でどの程度歩み寄ることができるかが、連立の成否のカギを握る(図表)。

(図表)日本維新の会の自民党に対する12の要求項目

16日に日本維新の会は、連立政権入りの条件として12項目の要求を自民党に示した。他の野党との間であれば連立の大きな障害となりかねない安全保障政策、エネルギー政策、憲法改正の3分野では両党間の政策姿勢の違いは大きくなく、自民党は日本維新の会の要求を概ね受け入れるとみられる。

他方で、自民党が受け入れることが難しいのは、企業・団体献金の禁止、食品の消費税率を2年間0%に引き下げること、国会議員定数の削減の3点であり、両党がこの3点でどの程度歩み寄ることができるかが、連立の成否のカギを握る(図表)。

(図表)日本維新の会の自民党に対する12の要求項目

連立成立時に自民党が受け入れる日本維新の会の政策

日本維新の会との連立政権が成立すれば、日本維新の会が掲げる政策の一部を自民党は受け入れるだろう(コラム、「日本維新の会との連立で高市政権が成立する場合の経済政策展望:高市カラーは3つの点から弱められる」、2025年10月16日)。その中でも有力なのは、第1にガソリン暫定税率廃止、第2に社会保険料の引き下げ、第3に教育無償化の拡大、第4に副首都構想と考えられる。

第1のガソリン暫定税率廃止については、他の野党や自民党も既に合意していることであり、次の臨時国会で成立する可能性が高い。ただし、日本維新の会は減税の恒久財源確保を求める可能性があり、その場合には、大企業に有利とされる租税優遇措置の見直しなどが財源の選択肢となるだろう。

第2の社会保険料の引き下げについて、後期高齢者支援金等の圧縮、OTC類似薬の保険適用除外などを通じて、現役世代1人当たりの社会保険料を年間6万円引き下げることを日本維新の会は公約に掲げた。この規模での実施は難しいとしても、社会保険料の引き下げについては実現される可能性があるだろう。

第3の教育無償化の拡大については、日本維新の会は、義務教育に加えて幼児教育、高校、大学、大学院と、教育の全課程の無償化を目指している。高市政権のもとで、こうした政策は部分的に実行されるとみられる。

第4に、日本維新の会は、中央集権体制と東京一極集中を打破し、地方分権・多極型の国家構造を実現するための第一歩として、災害等の発生時に首都中枢機能を代替できる「副首都」をつくるとしている。中央省庁をはじめとした首都機能の一部を移転することで、東京一極集中から段階的に多極型の日本社会へと移行を目指す。想定されているのは大阪であり、大阪都構想と関連しているとされる。防災対策を重視する観点から、高市政権はこの副首都構想を受け入れる可能性が考えられる。

その他に日本維新の会が掲げる高齢者の医療費窓口負担の1割から3割への引き上げ、最低所得保障制度(ベーシックインカム)導入、給付付きの「勤労税額控除」の導入、出産・保育の無償化、道州制の導入、なども高市政権のもとで時間をかけて議論されることが予想される。

第1のガソリン暫定税率廃止については、他の野党や自民党も既に合意していることであり、次の臨時国会で成立する可能性が高い。ただし、日本維新の会は減税の恒久財源確保を求める可能性があり、その場合には、大企業に有利とされる租税優遇措置の見直しなどが財源の選択肢となるだろう。

第2の社会保険料の引き下げについて、後期高齢者支援金等の圧縮、OTC類似薬の保険適用除外などを通じて、現役世代1人当たりの社会保険料を年間6万円引き下げることを日本維新の会は公約に掲げた。この規模での実施は難しいとしても、社会保険料の引き下げについては実現される可能性があるだろう。

第3の教育無償化の拡大については、日本維新の会は、義務教育に加えて幼児教育、高校、大学、大学院と、教育の全課程の無償化を目指している。高市政権のもとで、こうした政策は部分的に実行されるとみられる。

第4に、日本維新の会は、中央集権体制と東京一極集中を打破し、地方分権・多極型の国家構造を実現するための第一歩として、災害等の発生時に首都中枢機能を代替できる「副首都」をつくるとしている。中央省庁をはじめとした首都機能の一部を移転することで、東京一極集中から段階的に多極型の日本社会へと移行を目指す。想定されているのは大阪であり、大阪都構想と関連しているとされる。防災対策を重視する観点から、高市政権はこの副首都構想を受け入れる可能性が考えられる。

その他に日本維新の会が掲げる高齢者の医療費窓口負担の1割から3割への引き上げ、最低所得保障制度(ベーシックインカム)導入、給付付きの「勤労税額控除」の導入、出産・保育の無償化、道州制の導入、なども高市政権のもとで時間をかけて議論されることが予想される。

高市トレードの熱狂は戻ってこない

連立が成立する場合、高市氏が掲げる赤字国債の発行を辞さない積極財政、政府が関与する金融緩和の継続という経済政策は一定程度修正せざるを得なくなるだろう(コラム、「日本維新の会との連立で高市政権が成立する場合の経済政策展望:高市カラーは3つの点から弱められる」、2025年10月16日)。

先週に金融市場で高市トレードが一気に進んだ際には、経済政策で親和性が高い国民民主党との連立が成立し、高市氏が掲げる経済政策の実効性がかなり高まる可能性まで織り込んでいた。

しかし今までの主張を踏まえれば、日本維新の会は財政健全化と日本銀行の独立性を尊重するのが基本姿勢であり、高市氏とは異なる。実際には、日本維新の会が経済政策で高市氏に一定程度譲歩する可能性はあるだろうが、高市氏も一定程度の譲歩を余儀なくされるだろう。

その結果、自民党が日本維新の会との連立が成立し、高市政権が発足する可能性が高まっても、日経平均で4万9000円、ドル円レートが1ドル155円に向けた急速な円安・ドル高の勢いが、再び戻ってくることはないだろう。

先週に金融市場で高市トレードが一気に進んだ際には、経済政策で親和性が高い国民民主党との連立が成立し、高市氏が掲げる経済政策の実効性がかなり高まる可能性まで織り込んでいた。

しかし今までの主張を踏まえれば、日本維新の会は財政健全化と日本銀行の独立性を尊重するのが基本姿勢であり、高市氏とは異なる。実際には、日本維新の会が経済政策で高市氏に一定程度譲歩する可能性はあるだろうが、高市氏も一定程度の譲歩を余儀なくされるだろう。

その結果、自民党が日本維新の会との連立が成立し、高市政権が発足する可能性が高まっても、日経平均で4万9000円、ドル円レートが1ドル155円に向けた急速な円安・ドル高の勢いが、再び戻ってくることはないだろう。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。