大阪が想定される「副首都構想」

自民党と連立政権発足に向けた協議を進める日本維新の会は16日に、自民党に対して12項目の要求を行った(コラム「自民との連立協議で日本維新の会が12項目の要求:高市トレードの熱狂は戻らず」、2025年10月17日)。その要求の中には、「首都機能分散及び多極分散型経済圏構築に係る政策推進(副首都機能の整備に係る法案を制定)※令和8年通常国会で成立させる」として、日本維新の会が参院選挙での公約に掲げた「副首都構想」も含まれている。日本維新の会との連立が成立すれば、自民党はこの政策の実現を前向きに検討するとみられる。

日本維新の会が参院選で掲げた公約「政権公約2025 基幹政策(コア・ポリシー)」では、大きく4つの項目が示されており、そのうち2番目が「2 副首都から起動する経済成長」である。ここでは、副首都の候補地は示されていないが、大阪が想定されていることは明らかだ。副首都構想は、日本維新の会が掲げる「大阪都構想」と密接に関連しており、日本維新の会が発表した副首都構想の法案骨子では、「特別区の設置」が副首都指定の条件とされており、これは大阪都構想の再実現を前提としたものだ。

日本維新の会の地域組織である「大阪維新の会」のマニフェストのトップには、「副首都“大阪”の確立」が掲げられている。

日本維新の会が参院選で掲げた公約「政権公約2025 基幹政策(コア・ポリシー)」では、大きく4つの項目が示されており、そのうち2番目が「2 副首都から起動する経済成長」である。ここでは、副首都の候補地は示されていないが、大阪が想定されていることは明らかだ。副首都構想は、日本維新の会が掲げる「大阪都構想」と密接に関連しており、日本維新の会が発表した副首都構想の法案骨子では、「特別区の設置」が副首都指定の条件とされており、これは大阪都構想の再実現を前提としたものだ。

日本維新の会の地域組織である「大阪維新の会」のマニフェストのトップには、「副首都“大阪”の確立」が掲げられている。

副首都構想は東京一極集中を是正して経済成長を促す成長戦略

日本維新の会の選挙公約では、副首都構想について以下のように記述されている。

「中央集権体制と東京一極集中を打破し、地方分権・多極型の国家構造を実現します。そのための第1歩として、災害等の発生時に首都中枢機能を代替できる『副首都』をつくり、中央省庁をはじめとした首都機能の一部を移転することで、東京一極集中から段階的に多極型の日本社会へと移行を目指します。」

副首都構想は、災害の際に首都機能を維持するための防災対策の一環として注目されることが多いが、日本維新の会は長期にわたる日本経済の低迷の原因の一つである東京一極集中を是正して経済成長を促す、という成長戦略の一環としてそれを掲げている。さらに、副首都構想を、地方分権を進め「道州制」の導入につなげていく考えでもある。

「中央集権体制と東京一極集中を打破し、地方分権・多極型の国家構造を実現します。そのための第1歩として、災害等の発生時に首都中枢機能を代替できる『副首都』をつくり、中央省庁をはじめとした首都機能の一部を移転することで、東京一極集中から段階的に多極型の日本社会へと移行を目指します。」

副首都構想は、災害の際に首都機能を維持するための防災対策の一環として注目されることが多いが、日本維新の会は長期にわたる日本経済の低迷の原因の一つである東京一極集中を是正して経済成長を促す、という成長戦略の一環としてそれを掲げている。さらに、副首都構想を、地方分権を進め「道州制」の導入につなげていく考えでもある。

副首都構想のメリットとデメリット

人や企業を地方に分散させる東京一極集中の是正は、東京での生活・インフラ不足と地方での生活・インフラ余剰の問題を緩和し、インフラの有効利用を促して日本経済全体の生産性を向上させる、重要な成長戦略になり得るだろう。災害リスクを分散させるという観点からも重要だ。

他方、省庁の移転など、大阪への首都機能の一部移転が、大阪への人や企業の過度な集中をもたらし、新たな大都市集中の弊害を生んでしまう恐れがある。大阪の不動産価格の高騰を生じさせる可能性もあるだろう。また、行政機能の分散がかえって非効率を招く可能性もあるだろう。

さらに、副首都構想の実現には莫大な財政負担を伴う可能性があることから、費用対効果の検証を慎重に行う必要もある。その財源をしっかりと確保することも重要だ。このように、副首都構想の実現には、依然として多くの課題が残されている。

他方、省庁の移転など、大阪への首都機能の一部移転が、大阪への人や企業の過度な集中をもたらし、新たな大都市集中の弊害を生んでしまう恐れがある。大阪の不動産価格の高騰を生じさせる可能性もあるだろう。また、行政機能の分散がかえって非効率を招く可能性もあるだろう。

さらに、副首都構想の実現には莫大な財政負担を伴う可能性があることから、費用対効果の検証を慎重に行う必要もある。その財源をしっかりと確保することも重要だ。このように、副首都構想の実現には、依然として多くの課題が残されている。

副首都構想のコストは?

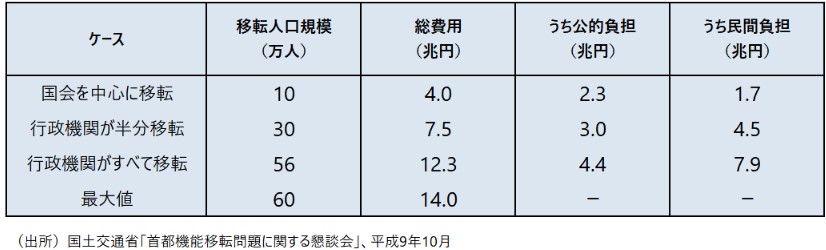

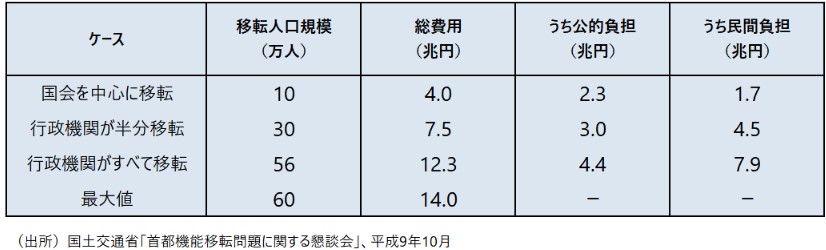

副首都構想の費用については、日本維新の会は明示していない。副首都構想そのものではないが、首都機能移転の費用については、平成9年に国土交通省の『首都機能移転問題に関する懇談会』が試算を示している(図表)。

国会を中心に東京から他の都市に機能を移転させる際には4.0兆円、行政機関を半分移転させる場合には7.5兆円の費用がかかると試算された。他方、行政機関をすべて移転させるケースでは12.3兆円、最大値は14.0兆円とされた。後者は首都機能の完全移転に対応するものであり、副首都構想の費用の試算としては過大だろう。副首都構想の費用の試算値としては、4.0兆円~7.5兆円程度と見積もられる。

いずれにしても相当の費用がかかることは避けられず、副首都構想の実現に向けては、費用対効果の検討を慎重に行うことが求められる。

国会を中心に東京から他の都市に機能を移転させる際には4.0兆円、行政機関を半分移転させる場合には7.5兆円の費用がかかると試算された。他方、行政機関をすべて移転させるケースでは12.3兆円、最大値は14.0兆円とされた。後者は首都機能の完全移転に対応するものであり、副首都構想の費用の試算としては過大だろう。副首都構想の費用の試算値としては、4.0兆円~7.5兆円程度と見積もられる。

いずれにしても相当の費用がかかることは避けられず、副首都構想の実現に向けては、費用対効果の検討を慎重に行うことが求められる。

図表 首都機能移転費用の試算

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。