「真水」14兆円、減税を加えて17兆円規模か

政府は、11月21日(金)に経済対策を閣議決定する方向で調整をしている。15日の日本経済新聞は、経済対策の中で「真水」と呼ばれる、補正予算編成による一般会計の歳出増加分を14兆円程度とする方向で、政府内で議論が進んでいると報じている。さらに減税分を加えると17兆円超となる見通しだ。

昨年の石破政権が策定した経済対策は、真水で13.9兆円であったことから、これを上回り、積極財政を掲げる高市政権の「高市カラー」を示す経済対策となる。ただし、報道通りであれば、その規模は現時点では想定内と言えるだろう。

ただし、17日に発表される7-9月期GDP統計で実質GDPが大幅マイナス成長となれば、経済対策の規模をさらに上積みする議論が政府内で高まる可能性も考えられる(コラム「7-9月期GDPは6期ぶりのマイナス成長の見通し:需給ギャップのマイナス化とともに経済対策の議論に影響」、2025年11月13日)。

経済対策で、当期の電気・ガス補助金は2025年夏季の補助金の倍以上となる世帯当たり月額2000円、3か月で6000円とする方向と報じられている。また、ガソリン・軽油の暫定税率を廃止する。その減税規模は1.5兆円だ。

その他の物価高対策では、地方自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、おこめ券、食品クーポンなどを通じた食料品の購入支援を国が推奨する。

「危機管理投資」では、AI、半導体、造船、航空・宇宙など17の戦略分野で政府の投資を拡大する。官民で造船業に1兆円規模を投資する他、海底ケーブルや衛星通信サービスの強化も実施する。

さらに、既に決まっていたことだが、「年収の壁」対策で、所得税の課税最低限が103万円から160万円に引き上げられ、今年の年末調整で実施される。減税規模は1.2兆円だ。

昨年の石破政権が策定した経済対策は、真水で13.9兆円であったことから、これを上回り、積極財政を掲げる高市政権の「高市カラー」を示す経済対策となる。ただし、報道通りであれば、その規模は現時点では想定内と言えるだろう。

ただし、17日に発表される7-9月期GDP統計で実質GDPが大幅マイナス成長となれば、経済対策の規模をさらに上積みする議論が政府内で高まる可能性も考えられる(コラム「7-9月期GDPは6期ぶりのマイナス成長の見通し:需給ギャップのマイナス化とともに経済対策の議論に影響」、2025年11月13日)。

経済対策で、当期の電気・ガス補助金は2025年夏季の補助金の倍以上となる世帯当たり月額2000円、3か月で6000円とする方向と報じられている。また、ガソリン・軽油の暫定税率を廃止する。その減税規模は1.5兆円だ。

その他の物価高対策では、地方自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、おこめ券、食品クーポンなどを通じた食料品の購入支援を国が推奨する。

「危機管理投資」では、AI、半導体、造船、航空・宇宙など17の戦略分野で政府の投資を拡大する。官民で造船業に1兆円規模を投資する他、海底ケーブルや衛星通信サービスの強化も実施する。

さらに、既に決まっていたことだが、「年収の壁」対策で、所得税の課税最低限が103万円から160万円に引き上げられ、今年の年末調整で実施される。減税規模は1.2兆円だ。

経済効果はGDP1%程度か

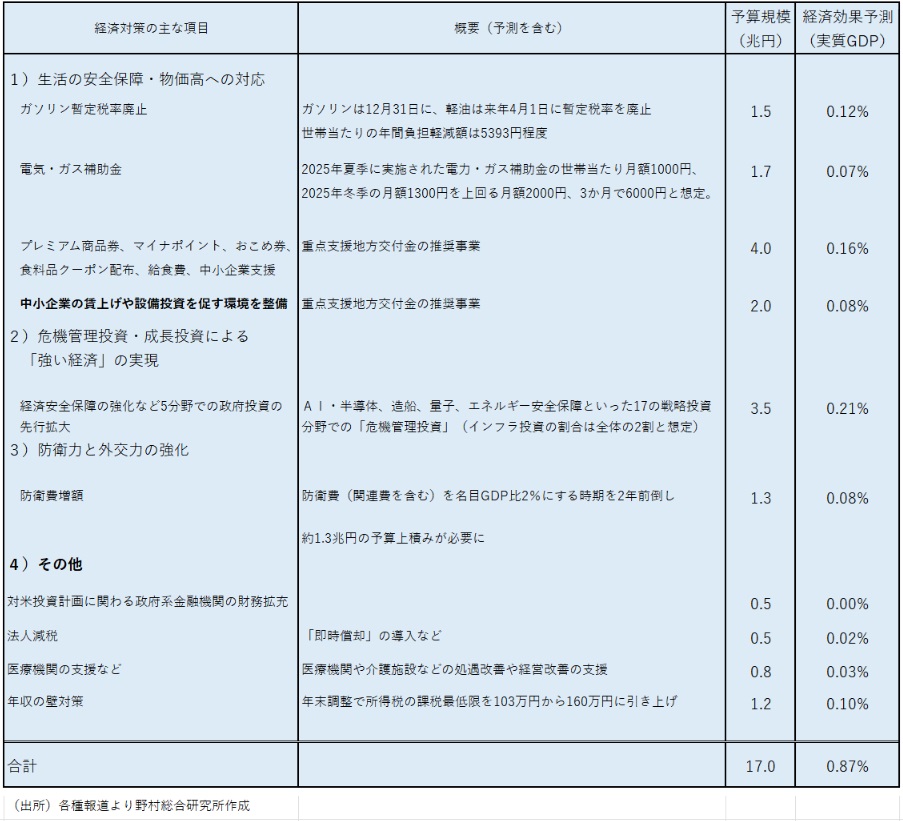

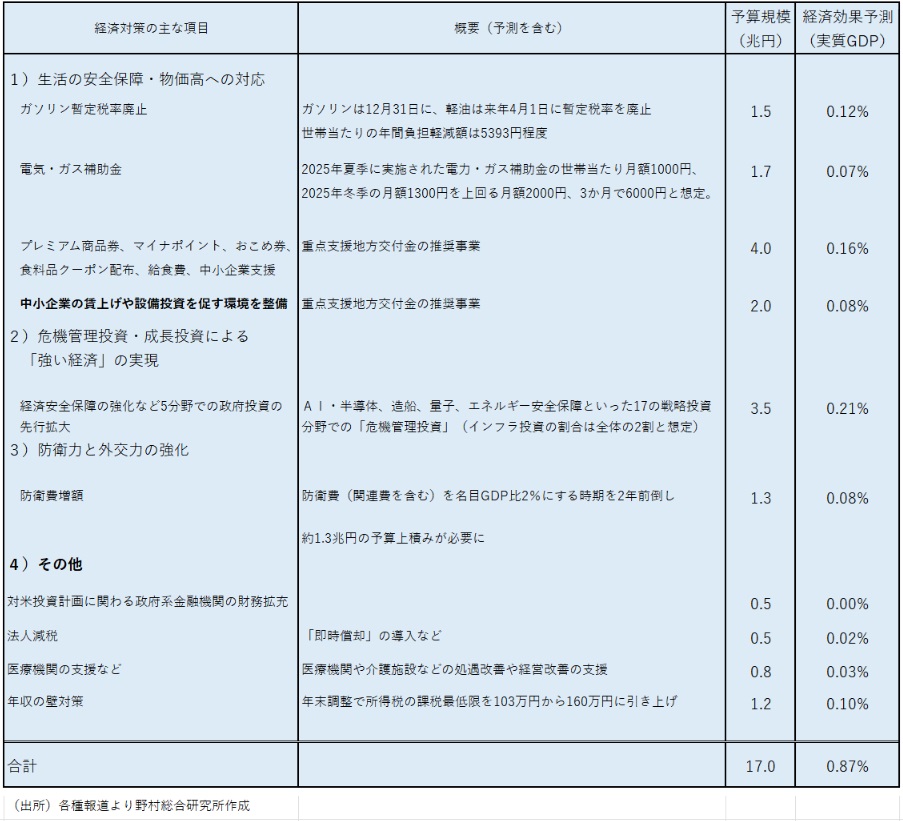

現時点で得られる情報に基づいて、経済対策の効果を暫定的に試算したものが下記の図表だ。実質及び名目GDPの押し上げ効果は1%弱となる。これは昨年の石破政権のもとで経済対策の効果と大きく違わない。そのため、年間や年度のGDP成長率見通しに与える影響は限定的、と現時点では考えておきたい。

図表 経済対策の概要とその経済効果の暫定試算

補正予算のあり方を改めて考える

日本では、秋に補正予算編成を伴う経済対策の実施が毎年繰り返されており、既に補正予算は本予算の一部になっているかの印象さえある。

政権は、政策の特色を出しにくい本予算よりも、補正予算でその政策を国民にアピールしようとする傾向が強い。他方、本予算よりも補正予算は審議にかける時間が短く、国会、国民の監視が及びにくい。そのため、無駄な支出が行われるリスクがある。

補正予算は本来、当初予算編成時には想定されていなかった不測の事態に対応する措置だ。7-9月期のGDP成長率は大きく下振れる可能性はあるが、それは、関税導入前の駆け込み輸出などによって上振れた4-6月期の成長率の上振れの反動という側面が強い。日本経済は、物価高と輸出環境の悪化から低調な動きが続いているものの、巨額の経済対策で景気を下支える必要がある状況ではない。

物価高が想定よりも長引いていることから、物価高対策を経済対策、補正予算に組み入れることは正当化されるとしても、それだけであれば数兆円規模に収まるのではないか。

政権は、政策の特色を出しにくい本予算よりも、補正予算でその政策を国民にアピールしようとする傾向が強い。他方、本予算よりも補正予算は審議にかける時間が短く、国会、国民の監視が及びにくい。そのため、無駄な支出が行われるリスクがある。

補正予算は本来、当初予算編成時には想定されていなかった不測の事態に対応する措置だ。7-9月期のGDP成長率は大きく下振れる可能性はあるが、それは、関税導入前の駆け込み輸出などによって上振れた4-6月期の成長率の上振れの反動という側面が強い。日本経済は、物価高と輸出環境の悪化から低調な動きが続いているものの、巨額の経済対策で景気を下支える必要がある状況ではない。

物価高が想定よりも長引いていることから、物価高対策を経済対策、補正予算に組み入れることは正当化されるとしても、それだけであれば数兆円規模に収まるのではないか。

積極財政は円安・物価高を助長し国民生活に逆風

政権のカラーを打ち出す狙いで、経済対策の規模をいたずらに膨らませれば、財政悪化懸念を映して長期金利が上昇する。また、財政・通貨の信認低下から円安が進み、それが物価を押し上げてしまう。それらは、経済対策の効果を相殺し、中長期的な経済・金融市場の安定を損ねることになるだろう。これが、高市政権が掲げる積極財政政策が抱える矛盾であり、弱点だ。

こうしたリスクも踏まえ、また足もとの経済情勢や補正予算の本来の主旨を踏まえ、経済対策では規模を追求する姿勢を改めるべきだ。

こうしたリスクも踏まえ、また足もとの経済情勢や補正予算の本来の主旨を踏まえ、経済対策では規模を追求する姿勢を改めるべきだ。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。