概要

情報技術の活用やグローバル化など事業運営の高度化に伴い、その高度化を支える人材に高い専門性が求められてきている。専門人材を確保・活用していくためには、組織的にゼネラリストを育成・活用する人材マネジメントに限界があるため、従来とは異なる制度の枠組みを検討することが求められる。

専門人材ニーズが増加している背景

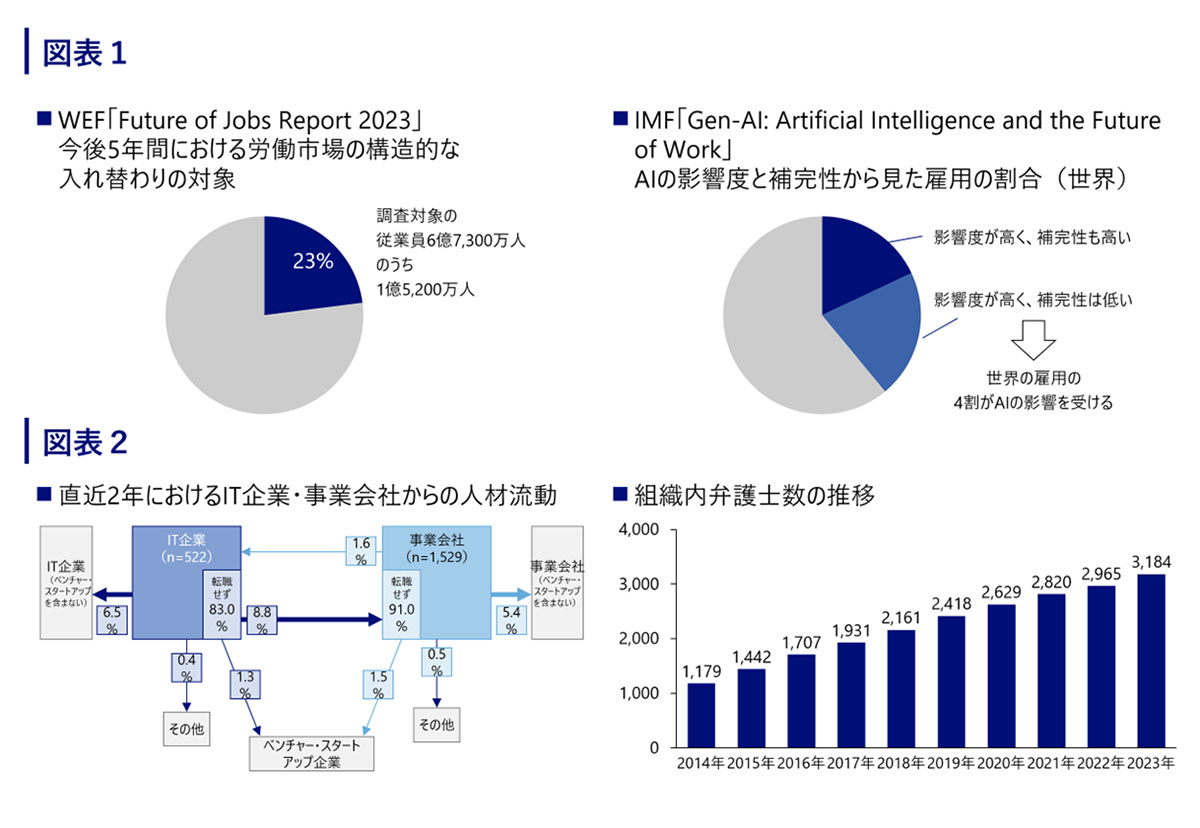

世界経済フォーラム(WEF)の「Future of Jobs Report 2023」によると、今後5年間で、調査対象のデータセットに含まれる従業員6億7,300万人の23%(1億5,200万人)が労働市場の構造的な入れ替わりの対象となり、国際通貨基金(IMF)が2024年1月に公開したブログによれば、「世界の雇用の約40%がAIに影響を受け、代替あるいは補完される見込み」としている。その要因は様々でそれぞれの雇用環境による違いもあるが、企業としては、AIの普及により、ゼネラリスト的な仕事は代替されていくことを踏まえ、事業戦略を実現する上で必要な高度な専門人材を見極め、獲得・充実していくことが今後ますます重要となるだろう(図表1)。

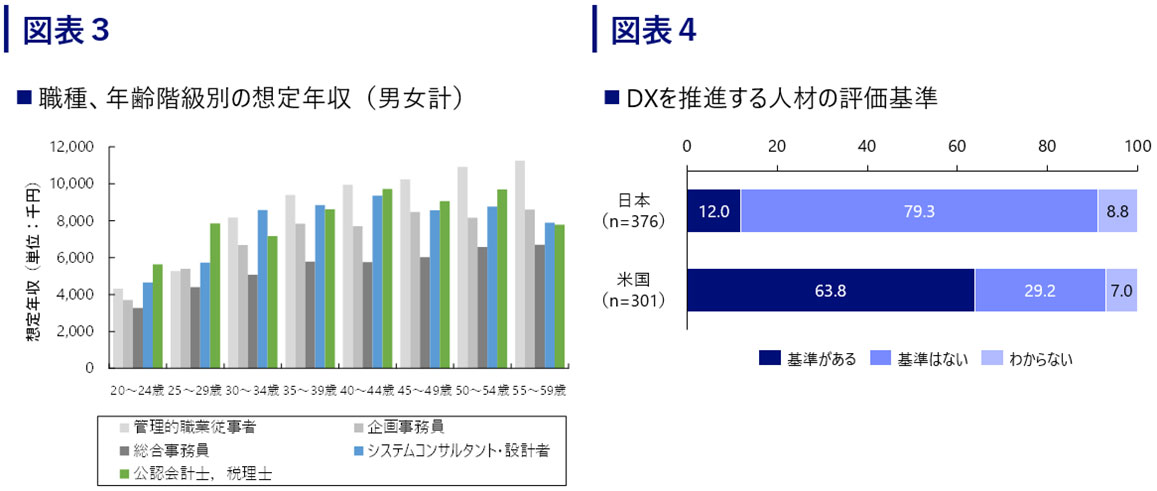

国内の専門人材ニーズに目を向けると、DXを推進するためのデジタル技術活用において、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のDX白書2023に「IT企業からIT企業への人材流動より、事業会社への人材流動の方が多い」というデータがあり、事業会社がデジタル技術活用の専門家を自社で抱えようとする動きが出始めている。またデジタル技術活用以外の領域においても、複雑化・多様化する法務リスクへの迅速な対応や、会計基準の高度化やM&Aの増加も相まって、企業が社内で雇用する組織内弁護士や組織内会計士のニーズも高まってきている(図表2)。

- 図表1

-

出所)WEF Future of Jobs Report 2023よりNRI作成

出所)IMF Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of WorkよりNRI作成 - 図表2

-

出所)IPA DX白書2023よりNRI作成

出所)日本組織内弁護士協会 組織内弁護士の統計データよりNRI作成

専門人材に求められる人材マネジメントの特徴

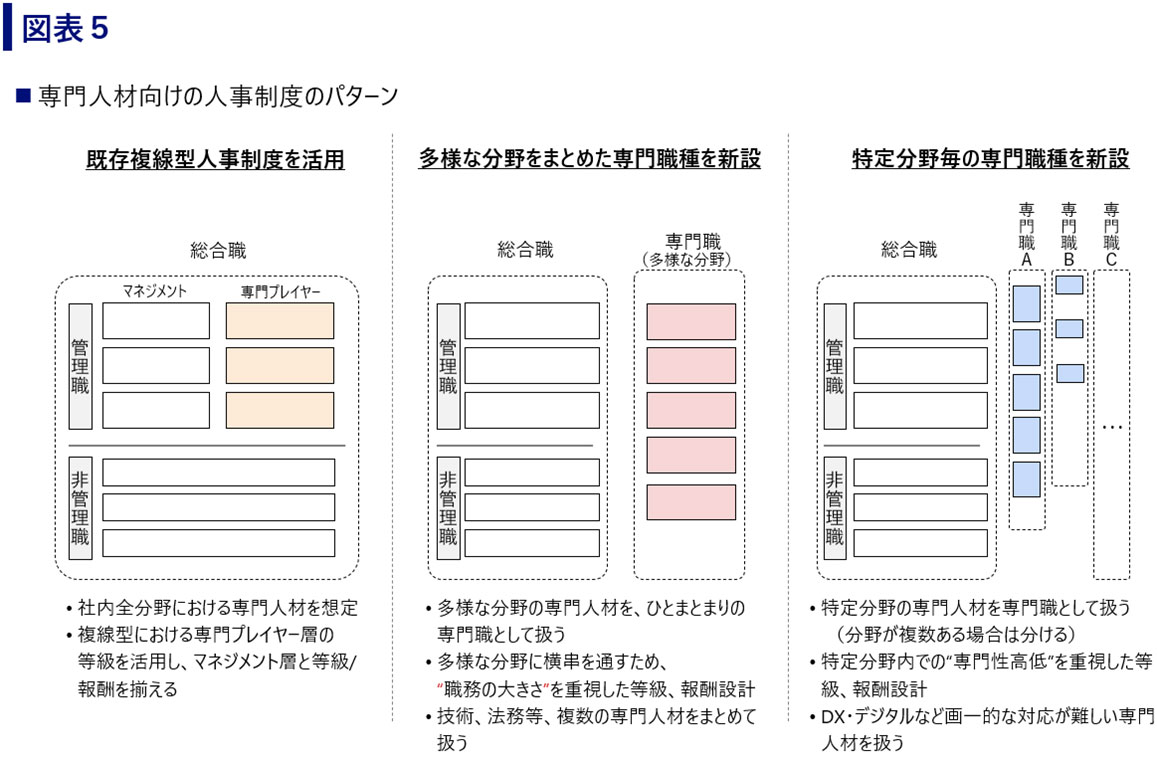

先に例を挙げたような専門人材は獲得における競争も激しく、20~30歳台の若い層であっても賃金水準が高く設定されることがある。実際に厚生労働省の賃金構造基本統計調査を見ても、「システムコンサルタント・設計者」「公認会計士、税理士」といった専門職種は若い年齢層の賃金水準が高く、年功的な賃金上昇は限定的となっている。(図表3)これまで日本企業の多くは総合職として経験や能力を積み重ねて経営幹部を目指すキャリアが主流で、賃金も併せて年功的なカーブを描いていたが、専門人材の報酬水準とは乖離が生じている。

また、専門人材の報酬水準の設定には根拠となる評価基準を必要とする。専門性の発揮度合いを評価するためには、総合職と異なる評価基準が必要となり、評価者にはその専門領域の知見が求められる。しかしながら、DX白書2023にて「DXを推進する人材を評価するための基準の有無」に関する調査結果では、日本の回答企業の約8割が「基準はない」と回答しており、専門領域として各企業で重視されているDX領域においても、専門性の評価基準整備は道半ばの状態と言える(図表4)。

- 図表3

-

出所)厚生労働省 令和4年賃金構造基本統計調査よりNRI作成

- 図表4

-

出所)IPA DX白書2023よりNRI作成

専門人材における制度設計のパターン

専門人材を獲得・育成するうえで、画一的な仕組みで対応することには限界がある。専門人材向けの人事制度設計においては、各社が求める専門性の内容(レベルを含む)や要員規模に応じて、そもそもの制度の設置要否や、新たに設置する制度が必要な場合でも各社に適した仕組みが異なる。

求められる専門性を社内で培う方が望ましい場合、「既存社員の学習・成長機会の付与」が適している。部分的・一時的に専門性を必要とする場合、「外部委託」が考えられ、社内で専門性を確保する必要がある場合でも、少数人数であれば「個別契約での処遇」が採りうる。

一定規模の専門人材を新規確保する必要がある場合においても、現行制度において管理職でライン長と非ライン長とが分かれる複線型の人事制度を採用している場合、年功序列要素を含まずに、非ライン長の等級を格付けできるのであれば、「既存の複線型人事制度を活用」することもできる。ただ、企業によっては昇格に年功序列要素が色濃く残っている場合もあるため、その場合は専門人材向けに新たな制度設計を考える必要がある。

「専門人材向けの新たな制度設計」においては、“多様な分野をまとめた専門職種を新設する”パターンと、一括りにする画一的な対応が難しい“特定分野毎の専門職種を新設する”パターンが考えられる(図表5)。いずれのパターンにおいても職種を新設する場合は、まず対象となる専門性領域を明確にすることが重要である。その後、対象となる専門性のレベル要件を考慮して等級要件や評価基準を策定し、市場の報酬水準と既存社員とのバランスを参考に報酬の水準や支払い方を検討していく必要があるため、人事部だけでなく専門人材が活躍する事業部門との協業で設計することが望ましい。

本コラムでは制度策定の細部まで紹介しきれないため、ダウンロード資料に策定方法の例を記載しております。ぜひダウンロードのうえ、ご覧ください。

プロフィール

-

山中 幸輝

-

細川 幸稔

-

星野 哲平

-

阿部 優太郎

-

菅原 超

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。