新物効法の施行

2024年4月にトラック運転手に時間外労働の上限規制が適用されてから1年が経過した。トラック運転手不足が深刻化する中、何も対策を講じなければ物流が停滞するという問題に直面している。これが、いわゆる物流の2024年問題だ。この問題に対応するため、「物資の流通の効率化に関する法律」(略称は新物効法)が2025年4月1日に施行される。注目すべき点は「すべての荷主」と「取扱貨物の多い荷主」に義務が課されることだ。筆者はこの義務をきっかけに荷主の行動変革が起きるのではないかと期待している。まず初めにそれぞれの義務をみてみよう。

すべての荷主に課される三つの努力義務

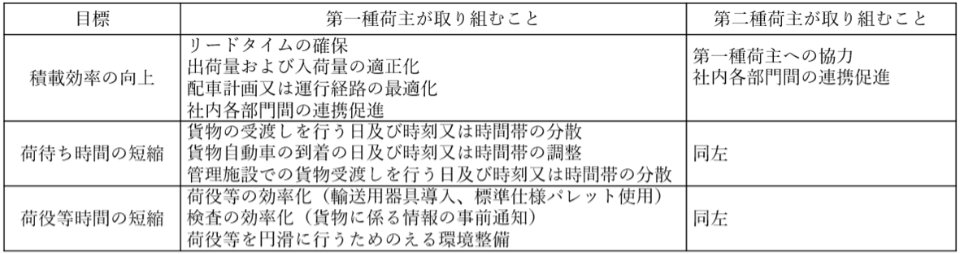

まず、「すべての荷主」に、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課される。この努力義務は発荷主と着荷主の双方が対象だ。努力が求められることは表1に示すとおりである。

表1 荷主が努力していると評価される取組事項

注1)第一種荷主とは、自らの事業(貨物の運送の事業を除く)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者。

注2)第二種荷主とは、①自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く)に関して継続して貨物を運転者から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者、あるいは②自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者。

出所)新物効法の施行に向けた状況(荷主業界団体及び荷主事業者向けの説明会)

この努力義務に関して、新物効法の規定に基づく「荷主の判断基準」の省令が2025年2月18日に公布された。この省令の正式名称は「新物効法の第38条第1項の規定に基づき、荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令」である。筆者の解釈では、荷主の判断基準とは「荷主がこういうことに取り組んでいれば、その荷主はトラック車両の積載効率向上やトラック運転手の荷待ち・荷役等時間短縮に向けて努力を行っている」とみなされる基準と受け止めている。

この努力義務に関し、筆者が画期的と思ったことが一つある。それは「荷役等時間の短縮」のための取り組みとして、第一種荷主に「検査の効率化」が求められたことだ。具体的には、発荷主が、着荷主、倉庫業者または貨物自動車運送事業者等に事前出荷通知(ASN:Advanced Shipping Notice)を出すことを求めている(「荷主の判断基準」の第四条第二項)。なぜ画期的かというと、これにより取り組みが荷主の物流部門だけに留まるのではなく、それが販売・調達部門を巻き込んだサプライチェーン変革に広がる可能性を秘めているからだ。

特定荷主に課される三つの義務

次に、取扱貨物重量が年間9万トンを上回る荷主は「特定荷主」となる。荷主が自ら取扱貨物重量を把握した上で、荷主が所管官庁に届け出を行った後、所管官庁での審査を経て特定荷主として指定される。この特定荷主に次の三つの義務が課される。

- 中長期計画の提出(5年ごと)

- 定期報告の提出(毎年)

- 物流統括管理者の選任

この中で定期報告を取り上げる。特定荷主は毎年の定期報告の中で、「1回の貨物受渡しに係る荷待ち・荷役等時間の平均時間」を報告しなければならない。その平均時間を算出するには、貨物受渡し1回ごとの荷待ち・荷役等時間の計測が必要となる。この時間計測だが、「全拠点で毎日計測が必須」とは規定されていない。

まず、荷待ち時間等の計測対象施設は、「取扱貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主自身が管理する全ての施設から、年間において取扱貨物の重量が大きい施設又は実態を把握すべき施設」とされている。次に、荷待ち時間等の計測対象期間は、「四半期ごとに任意の連続した5営業日以上(前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれる月は対象外)」とされている。つまり、年間計測日数は最少で20営業日となる。なお、荷待ち時間等が一定時間以内に収まる場合、別の見方をすると、既に荷待ち時間等が十分に短く、その改善余地が限定的である場合には、平均時間の報告を省略できるとのことである。

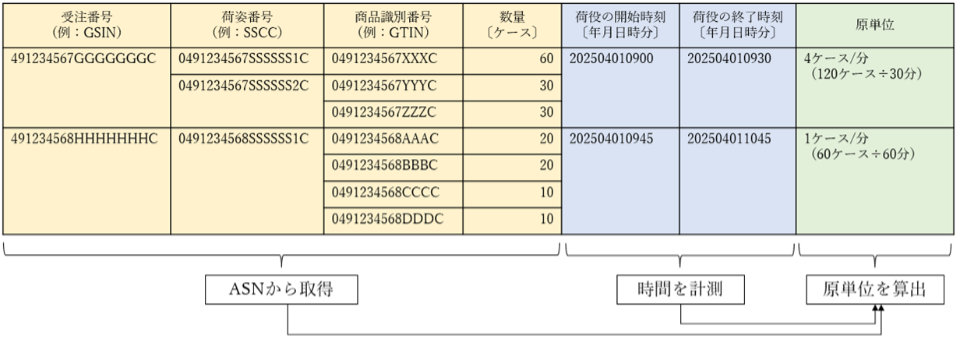

ASNと時間計測データの活用による改善

特定荷主は定期報告で、「1回の貨物受渡しに係る荷待ち・荷役等時間の平均時間」を記載しなければならない。そのために計測された時間データと、前述のASNを組み合わせると、「パレット1枚の入荷に〇分」「ケース1箱の入荷に〇秒」といった原単位がわかる(表2参照)。仕入先や商品カテゴリーによる原単位のばらつきもわかる。荷役等時間の短縮に向け、優先的に取り組むべき仕入先や商品カテゴリーが明らかになるのだ。

表2 ASNと時間計測データの活用イメージ

注1)着荷主が注文(発荷主が受注番号で管理)した商品(商品識別番号と数量がわかる)が、パレットに積み付けられ(荷姿番号がわかる)、着荷主の物流拠点に入荷するケースを想定。

注2)荷役(ここでは荷下ろし)の開始時刻と終了時刻が記録されると想定。

発注のロットサイズや頻度は、基本的に仕入先との商談で決まる。物流事業者と商品の運送契約を結ぶのはたいてい発荷主側だ。そのため、着荷主側は物流への関心が薄くなりがちであった。そういう状態から、着荷主が入荷作業の原単位を把握できるように変わるのだ。

法規制を超えて

前述の新物効法と同じ日に、もう一つの重要な法改正が施行される。それは「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正であり、物流事業者の義務が強化される。従来、この規則では、荷待ち時間や荷役作業・附帯業務の記録が義務付けられていたが、その対象は「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両」に限られていた。しかし、今回の改正により全車両が対象となる。さらに、荷主の都合で30分以上の待機が発生した場合や、1時間以上の荷役作業を行った場合には、その時間を記録し、荷主が確認したかどうかも記録することが求められる。記録の提出義務はないが、最低1年間の保存が義務付けられる。このルールのもとでは、記録の保存義務があるかどうかに関わらず、実際の荷待ち時間や荷役作業時間の測定が必要となる。その結果、従来は測定されていなかったデータが蓄積されることで、荷待ち・荷役時間の実態の可視化が進む。

特定荷主が定期報告を行う際に、入出荷に係る作業の開始・終了時刻測定が必要となるが、それには物流事業者の協力が必要であることは言うまでもない。さらには、対価の支払いも発生するだろう。特定荷主に時刻測定で協力する物流事業者では、入出荷に係る作業の開始・終了時刻の登録に、運行記録計のほかスマートフォンやタブレット端末などの携行可能な端末が使われるだろう。

物流事業者の中には、特定荷主と非特定荷主の両方と取引する企業がいる(ここでは、非特定荷主とは年間の取扱貨物重量が9万トン未満である荷主と呼ぶ)。時刻登録に使う端末を備えた物流事業者は、特定荷主だけでなく非特定荷主にも時刻データを提供できる。非特定荷主は、入出荷に係る作業の時間データを物流事業者から入手すれば、改善機会を把握し、改善策を実行できるようになるわけだ。

民間企業に勤める読者であれば、「法規制」という言葉に対して、「注視する」「身構える」という反応を示すのが一般的であろう。法規制は企業活動に制約を課す。事業内容、営業時間、場所の決定の自由が制限されるほか、免許・資格取得が義務付けられたり、企業活動の記録や報告が要請されたりすることもある。

新物効法という新たな「法規制」が始まる。荷主は、この変化を費用増加や負担と認識して、法規制の要求だけに受動的に対応するか。そうではなく、社会課題解決に向けて積極的に取り組んでいることを発信するなど、自社の価値を高める機会と受け止めて法規制を超えた積極的な対応を行うか。前述したように、たとえば、ASNと時間計測データを活用すれば、部門を横断した取り組みにつながる可能性がある。もう一歩踏み込めば、この法規制が荷主のサプライチェーン変革を促し、法規制を超えた取り組みを後押しする可能性があるといえるのではないだろうか。今から起きる、荷主の行動変革に注視していきたい。

参考資料

物流効率化法について

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html

荷主の判断基準(荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/250304_ninushi.pdf

新物効法の施行に向けた状況(2月26・28日に開催された荷主業界団体及び荷主事業者を対象にオンライン説明会)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/250304_setsumeikai.pdf

荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001865382.pdf

プロフィール

-

水谷 禎志のポートレート 水谷 禎志

産業ITイノベーション事業本部 人材企画室

兼 システムコンサルティング事業本部 産業ITコンサルティング一部1991年、東京大学工学部卒業後に野村総合研究所に入社し、交通・物流の調査研究に従事。

2002年、米国カリフォルニア大学バークレー校工学部大学院で輸送工学を修了後、製造業・流通業のサプライチェーン改革支援プロジェクトに従事。

2019~2022年に一般社団法人ヤマトグループ総合研究所客員研究員を兼務、日本でのフィジカルインターネットの認知度向上活動に従事。

現在、物流専門誌ロジスティクス・ビジネスのコラム「フィジカルインターネット通信」を連載するなど、物流革新に向けた情報発信に取り組んでいる。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。