商品説明にも「消費者の声」が溶け込む時代に

書籍を選ぶ際にカスタマーレビューを、飲食店を探す際にグルメサイトの評価を見るように、私たちは企業やブランドの公式情報だけでなく、他の消費者の「生の声」を意思決定の重要な要素としている。これは現代の消費者行動の象徴だ。

消費者の声を信頼する傾向は、加工食品や日用雑貨などの消費財にも広まりつつある。ベースとなる製品の公式情報に消費者評価が加わるのだ。さらに、エージェントAIを活用することでリアルタイム性が高まり、かつ、パーソナライズ化されるという。つまり、他の購入者の評価が即座に商品説明に反映されるだけでなく、消費者個々人の嗜好に基づいて選定された情報が提供されるわけだ(たとえば、自分と属性が似た消費者の投稿が表示される)。この変化が米国の消費財業界で起きようとしている。そこから日本のデジタル変革の行方を左右するかもしれない「地殻変動」の予兆を読み解くこととしよう。

実は本稿は、商品情報をめぐる競争の進化をテーマに描いてきた三部作の完結編である。今年8月号のコラム(米国食品トレーサビリティ規制延期がもたらす“Beyond Compliance”競争)では、規制を起点に生まれる「Beyond Compliance」競争という市場の分断を論じ、9月号のコラム(製品トレーサビリティと消費者エンゲージメントの融合)では、その競争を支えるソリューションの必然の融合を読み解いた。そして今回、その潮流の先に現れた、AIがもたらす「地殻変動」の正体に迫る。これまでの議論を振り返ることで、今まさに起きている変化の本質が、より鮮明に浮かび上がることだろう。

米国最大級の商品マスターデータ事業者の統合が意味すること

2025年9月3日に、Syndigo社による1WorldSync社の買収が発表された。これにより、評価額35億ドルを超える巨大企業が誕生した。両社はともに「GDSNデータプール事業者」である。これは、取引企業間で信頼性の高い商品マスターデータを電子的に共有するための国際的な仕組みであるGDSN(Global Data Synchronization Network)のハブとなるデータプールを、メーカーや小売企業に提供する事業者を指す。そのため、この買収は表面的にはライバル企業同士の統合と見える。しかし、そんな単純な話ではない。まずはSyndigo社と1WorldSync社の概要を説明する。

Syndigo社とは

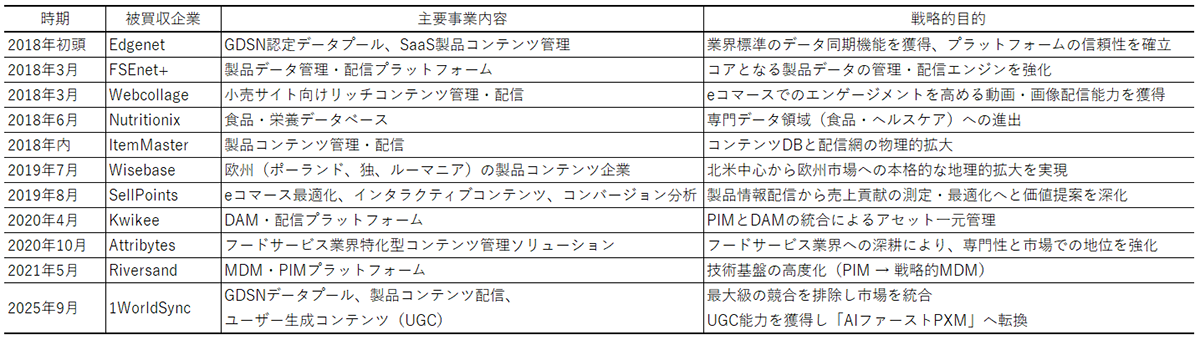

まず、Syndigo社の起源は1973年設立のGladson社に遡る。同社はプライベートエクイティ(PE)ファンド(未公開株に投資し、企業価値向上後に売却して利益を得る投資会社)主導のもとで積極的なM&Aを繰り返し、事業領域を拡大。具体的には、元々の製品情報管理(PIM)から、製品体験管理(以下、PXM)、さらにはマスターデータ管理(MDM)へと進化を遂げた(表1参照)。これら事業領域のうち、今回の1WorldSync社買収の肝となるのがPXMである。PXMとは全ての商品情報とデジタル資産を一元管理し、顧客の購買行動やニーズに合わせてパーソナライズされた情報を提供するソリューション領域を指す。

表1 Syndigo社の買収活動の歴史

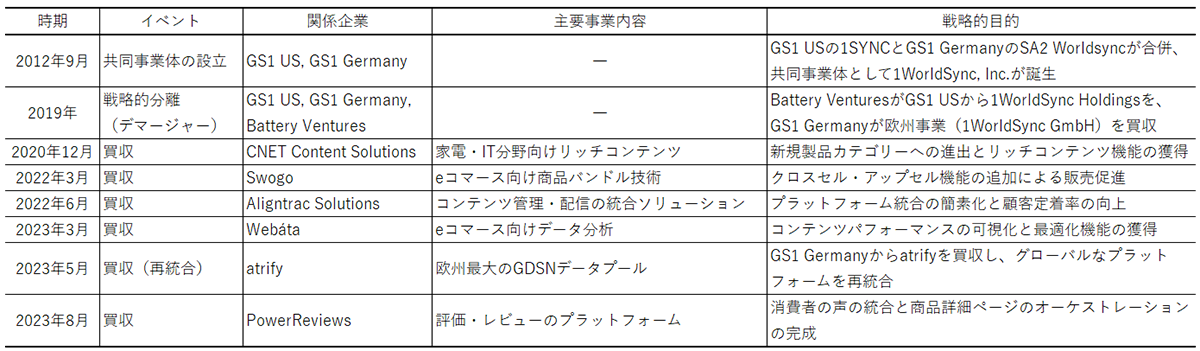

1WorldSync社とは

次に、1WorldSync社は、2012年にGS1が支援するデータ同期のための共同事業体として設立され、GDSNデータプール事業の世界的リーダー企業として成長した。2019年に同社がPEファンドの傘下に入った後、次々に関係する企業が買収された(表2参照)。2023年8月に、顧客レビューを収集・表示・分析するためのレビュー管理プラットフォームPowerReviewsを買収。その結果、製品の公式情報から消費者のレビューまであらゆる情報を一元管理し、最適な形で届ける「製品コンテンツ・オーケストレーション」分野のリーダーへと変貌を遂げた。

表2 1WorldSync社の買収関連活動の歴史

Syndigo社による1WorldSync社の買収により、驚異的な事業規模を持つグローバルな強者が誕生した。新会社は世界60カ国以上で18,000社以上の顧客にサービスを提供するネットワークを抱える。極め付けは、そのネットワークが世界で3,500社以上の小売企業を網羅し、米国のトップ20小売企業の9割をカバーしている点である。このネットワーク効果を通じて、競合他社に対する大きな参入障壁が築かれることになる。

新会社のGDSNデータプール事業は世界最大規模に至るわけだが、それだけに留まらない。この買収の真の意味は、Syndigo社が持つPXMと、1WorldSync社が持つユーザー生成コンテンツ(以下、UGC)の統合であり、ワンストップのプラットフォーム提供への移行である。この領域は市場が細分化されており、API連携による「ベスト・オブ・ブリード型」(各分野で最高のツールを個別に導入し、APIで連携させる方式)が一般的であった。しかし、その運用管理に手間がかかり、連携コストが安くないことから、その問題解決に向けてプラットフォーム統合へと移行し始めたわけだ。別の見方では、これは市場が単なる「製品情報」の管理から、「製品体験」全体のオーケストレーションへと成熟したことを象徴するものといえる。

AI活用で顧客体験のリアルタイム化・パーソナライズ化へ

この変化の背景には、現在のPXMでは消費者が満足していないという実情がある。Syndigo社の調査で、以下のとおり「商品情報が不十分」という理由で、満足できなかった消費者がいることが判明したのだ。

- 消費者の44%は、「情報が足りない」と感じて購入を断念した。

- 消費者の34%は、商品が届いた後に「思っていたのと違う」とがっかりした経験がある。

- 消費者の21%は、「想像と違った」という理由で実際に商品を返品した。

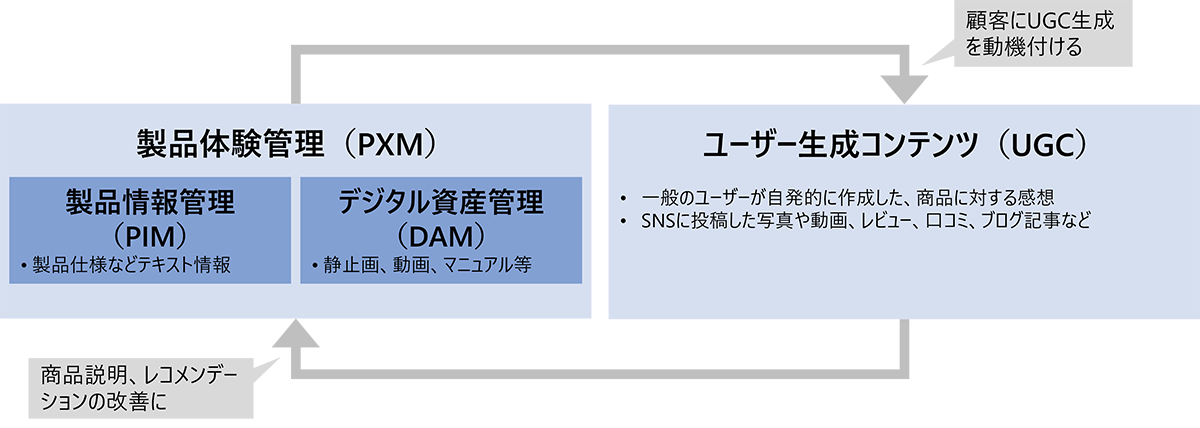

この問題を解決するのがAIの活用だ。PXMとUGCの間に、主に2つの相互作用が生まれる(図1参照)。その相互作用を分解すると次のとおりである。

- ①PXMからUGCへ

PXMによるシームレスで高品質な購買体験が、顧客にポジティブな感情を喚起し、体験を共有したいというUGC生成の動機付けとなる。 - ②UGCからPXMへ

UGCは顧客の「本音」の宝庫であり、新商品開発や、PXM基盤の商品説明、レコメンデーションの改善に直接還元される。

図1 PXMとUGCの相互作用

Syndigo社がこの相互作用を通じて目指すのは、買収で得たPowerReviewsの巨大なUGCデータセットを活用し、AIファーストPXMを加速させることだ。そのキーワードは「リアルタイム」と「パーソナライズ」の二つである。「リアルタイム」とは、AIが新商品のレビューを分析し、キーワードや感情を基に、より説得力のある商品説明文をリアルタイムで自動生成し、ECサイトに反映することだ。「パーソナライズ」とは、消費者の閲覧履歴や好むレビューの内容をAIが学習し、一人ひとりに合わせた商品説明やUGCを動的に提示することを指す。

とはいえ、この変化には懸念がつきまとう。メーカーが作った公式情報が消費者の評価によって一方的に書き換えられたり、UGCの量だけではかえって信頼性が揺らいだりするのではないか、という懸念だ。しかし重要なのは、この仕組みがまさにその懸念を解消する構造になっていることだ。GS1標準1に基づく信頼性の高いデータが確立されているからこそ、UGCが正しく製品に紐付き、AIによる動的な最適化が意味を持つ。言い換えれば、「UGCが顧客の声を届け、GS1が製品の身元を保証する」ことで、持続的に信頼されるPXMのエコシステムが成立するといえる。

巨大買収が映すデジタル変革の展望と課題―日本企業への示唆

日本では2005年にGDSNの実証実験が行われたが、コスト負担に関する認識が関係者ですりあわず、実装に至らなかった。それから20年経った今、改めて消費財業界のメーカー、卸、小売企業間で商品情報を共有する仕組みを構築する取り組みが進められている。この状況において、日本の約20年先を進む米国で起きた、Syndigo社による1WorldSync社の買収は、日本のデジタル変革の未来を占う上で、格好のケーススタディとなるだろう。

しかし、この買収を単に「デジタル変革の成功モデル」として楽観視するのは早計だ。この買収が真の価値を生み出すには、いくつかの重大なリスクを乗り越えなければならない。

第一に、買収の繰り返しによる「統合の難しさ」という問題である。Syndigo、1WorldSyncの両社は過去に買収を繰り返して成長してきており、両社のプラットフォームは複数の異なる技術の「寄せ集め」となっている確率が高い。これを一つに統合する作業は複雑であり、競合のSalsify社が指摘するように、イノベーションの停滞やサービス品質の低下を招くリスクをはらんでいる。

第二に、「投資回収への強い圧力」である。今回の買収はPEファンド主導で多額の借金を伴っているため、経営陣は「短期で投資した資金を回収せよ」という強烈なプレッシャーにさらされる。このしわ寄せが、顧客にとっては価格の値上げやサポート体制の変更といった形で及んでくる可能性がある。

そして第三に、経営陣が描く壮大なビジョンと、顧客が直面する現実との乖離だ。Syndigo社は「AIファースト」な未来を語るが、現場の顧客は日々の業務に使うツールの具体的な変更点や、複雑化するプラットフォームへの対応に不安を抱いている。このギャップを埋められなければ、顧客の信頼を失いかねない。

この買収の成否は、これらの課題を克服し、約束したシナジーから具体的な価値を顧客に提供できるかにかかっている。一般的に、買収完了後で18か月から24か月が経過した時期に、売上シナジーや業務プロセス統合が評価される。日本企業にとっては、この買収が今後どのように進展するのか—約束された価値を生み出すのか、それとも「統合の難しさ」に苦しむのか—を注意深く観察し続けることが極めて重要である。

この動きは商品情報分野に留まらず、より大きな地殻変動の始まりと捉えるべきだろう。土台となる「データ基盤の存在」、「AI活用」、そして「細分化された市場の存在」という三要素が揃った時、あらゆる業界で同様のデジタル変革が起きるのではないだろうか。だからこそ、Syndigo社による1WorldSync社の買収の結末は、日本企業が自社の未来で起こりうる「地殻変動」にどう備えるべきかを教えてくれる、極めて貴重な教訓となることだろう。

参考資料

Syndigo社ホームページ

https://syndigo.com/

1WorldSync社ホームページ

https://1worldsync.com/

Syndigo Acquires 1WorldSync to Accelerate Modern Commerce Through Leading Global Commerce Network and AI-First PXM

https://syndigo.com/news/syndigo-acquires-1worldsync/

2025 State of Product Experience Report

https://syndigo.com/news/2025-product-experience-report/

What Syndigo's acquisition of 1WorldSync means for your reviews and user-generated content strategy

https://www.bazaarvoice.com/blog/what-syndigos-acquisition-of-1woldsync-means-for-your-strategy/

Salsify vs. Syndigo: Which PXM Solution Is Right for Your Business?

https://www.salsify.com/comparison/salsify-vs-syndigo

Salsify vs. 1WorldSync: Which PXM Solution Is Right for Your Business?

https://www.salsify.com/comparison/salsify-vs-1worldsync

Syndigo / 1 World Sync Webinar - Follow up questions for future experiences

https://community.1worldsync.com/t5/Ask-A-Question-for-Item/Syndigo-1-World-Sync-Webinar-Follow-up-questions-for-future/td-p/20325

- 1GS1標準とは、企業間の取引や情報交換を正確かつ効率的に行うことを目指して、国際的な標準化団体であるGS1が定めた世界共通のルールのこと。商品識別コード(JANコードなど)、バーコードや電子タグなどのデータキャリア、そしてそれらの情報を共有する方法などが定義されている。

プロフィール

-

水谷 禎志のポートレート 水谷 禎志

産業ITイノベーション事業本部 人材企画室

兼 システムコンサルティング事業本部 産業ITコンサルティング一部1991年、東京大学工学部卒業後に野村総合研究所に入社し、交通・物流の調査研究に従事。

2002年、米国カリフォルニア大学バークレー校工学部大学院で輸送工学を修了後、製造業・流通業のサプライチェーン改革支援プロジェクトに従事。

2019~2022年に一般社団法人ヤマトグループ総合研究所客員研究員を兼務、日本でのフィジカルインターネットの認知度向上活動に従事。

現在、物流専門誌ロジスティクス・ビジネスのコラム「フィジカルインターネット通信」を連載するなど、物流革新に向けた情報発信に取り組んでいる。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。