はじめに

2024年4月、トラックドライバーの長時間労働の改善に向け、時間外労働の上限が160時間に定められました。事態は深刻で、このままでは2024年には輸送能力の不足が予想されます。今、物流業界で求められているのは抜本的な対策です。

そのような中、2023年6月に政府から「物流革新に向けた政策パッケージ」が発表されましたが、その取り組み方や実践的なアクションがイメージし難いという声が多く上がっています。今回は、そんな皆さんのために、政策パッケージの注目すべきポイントと、それを活用した具体的なアクション、物流企業と荷主企業の連携の進め方の要点を解説します。

さらに詳しい情報や実例は、9/7に実施したNRIウェビナー「物流革新の実践論~政策パッケージから考える物流危機突破に向けた取り組み~」の動画にてご覧いただけます。この動画は物流業界の変革に関心を持つ方にとって必見です。ぜひ、チェックしてみてください。

物流革新に向けた政策パッケージの概要

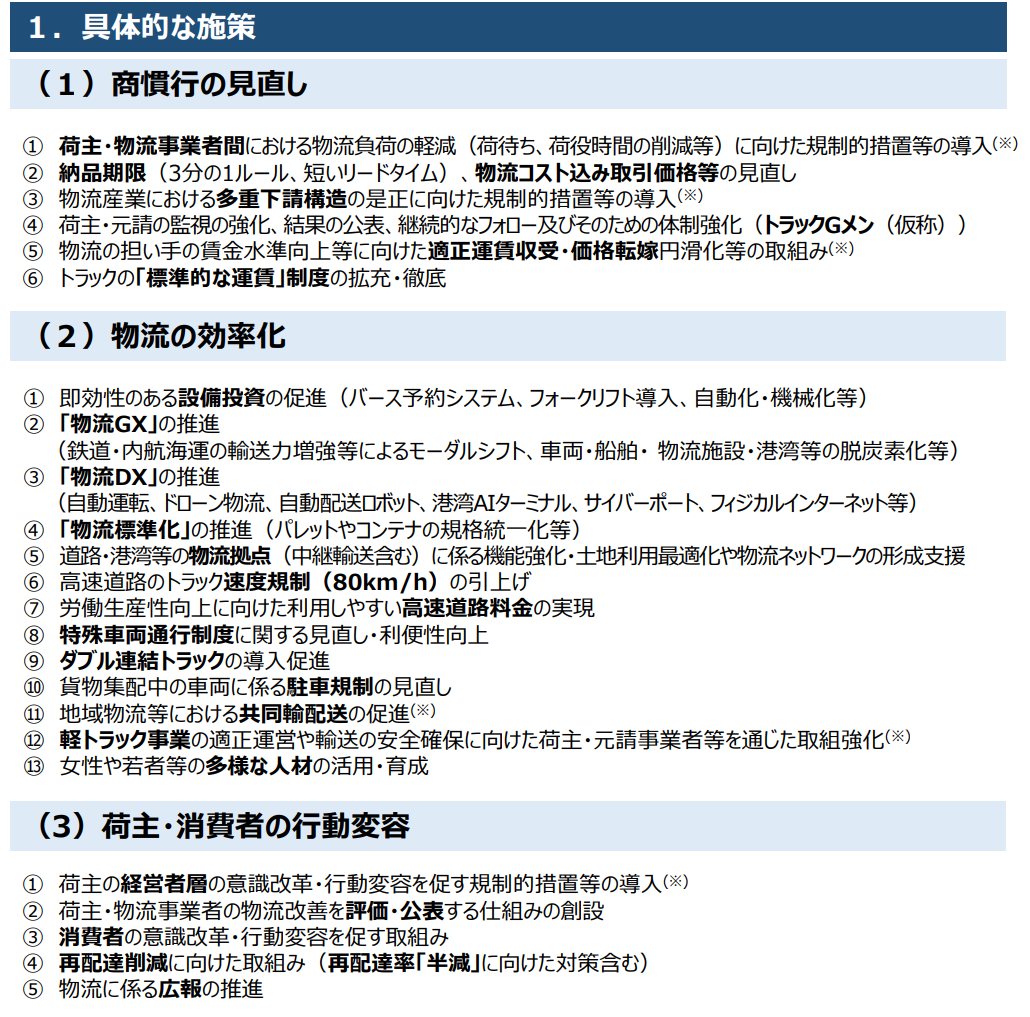

政府が発表した「物流革新に向けた政策パッケージ」は、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して日本の物流を支えるための環境整備を目的としています。具体的には、規制的措置や対策として24項目が3つのテーマにまとめられており、それが以下の通りです。

- 商慣行の見直し

- 物流の効率化

- 荷主・消費者の行動変容

出所:内閣官房省 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/seisaku_package.pdf

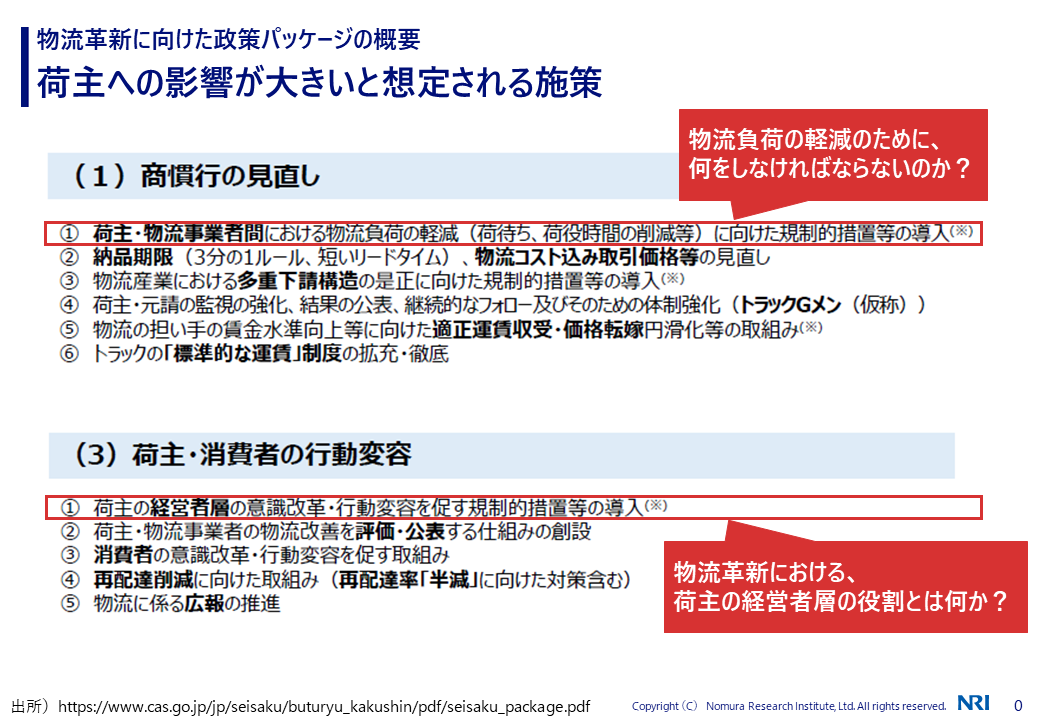

これらの中でも、特に荷主企業に影響をもたらすと予想されるのは、「荷主物流事業者間における物流負荷の軽減」((1)の項目)と「荷主の経営者層の意識改革、行動変容を促すもの」((3)の項目)の2つです。前者は、具体的にどのようなアクションをとるべきかの課題が考えられます。後者では、経営層に求められる新しい役割や取り組みが焦点となります。

この2つのテーマに関して、以降のセクションで解説します。

ボトルネックはどこで起きているか?:物流負荷の軽減問題を考える

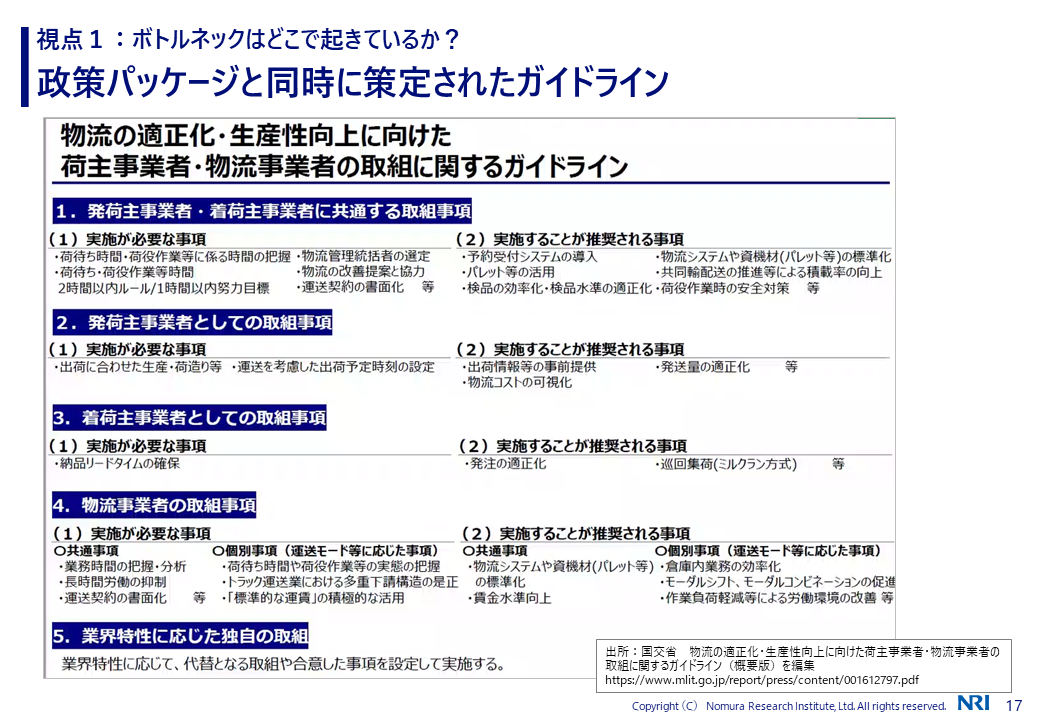

「物流負荷の軽減」の問題に取り組む際、最も重要なポイントは、ボトルネックがどこで発生しているかを正確に特定することです。では、その詳細はどのようになっているのでしょうか。ここでは、政策パッケージと同時に策定されたガイドラインを取り上げ、この点を具体的に説明していきます。

ガイドラインには、物流の適正化や生産性向上に向けて着荷主や発荷主が実施すべき多くの項目が記載されています。しかし、すべての項目に一斉に手を出すのは効果的ではありません。ボトルネックとなる原因を推定し、それに基づいて適切なデータを計測することが、何に取り組むかを決める上で重要です。

ボトルネックを特定できたとしても、すぐに打ち手が決まるわけではありません。打ち手によって費用がかかるもの、準備に時間を要するものがあります。また、打ち手を実行するにあたっては、倉庫オペレーションを実務を担っている物流事業者との協力も必要です。これらを考慮した上で、打ち手を決めることが肝要です。

- 打ち手の考え方に関しては、交通工学の知見を活用したアプローチの詳細を動画でご紹介しています。

〈コラム1〉ボトルネックを把握するために必要なこととは?~実践編~

「ボトルネックはどこで起きているか」を考えるため、まず自社のサプライチェーンの現状把握が必須です。この把握の過程で、エビデンスとなるデータが不可欠となります。

物流倉庫での実際の課題

例として、物流倉庫では「物はあるが、検品が間に合わず出庫されない」といった問題や、「商品をいつまでに用意できる/いつまでに持ってきてほしい」といった要請のせめぎあいなど、さまざまな課題が存在します。それを物流企業だけで対策しようとすると、価格転嫁のリスクが生じやすいです。荷主企業と物流企業が連携して取り組むことで、これらの課題を最適化することが可能です。

情報武装の重要性

物流企業が荷主企業との適切な交渉を行うためには、データに基づくエビデンスが必要です。具体的なアプローチについては、動画「持続可能な物流への実践論」のパートで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。動画では、顧客・作業・拠点の三軸でとらえた原価把握の考え方や、荷主との交渉、プライシング適正化の際のデータ取得方法など、具体的な方法論についても触れています。

施策を階層で捉える:荷主経営者層の役割

次のテーマは、「荷主経営者層の意識改革」です。

物流改革において、荷主経営者層はキーとなる役割を持っています。政策パッケージには、物流問題の解決に向けての荷主経営者層の取り組みと意思決定が明記されています。これには、物流負荷の軽減やコスト・納期の見直し、多重下請け構造の是正などが含まれます。

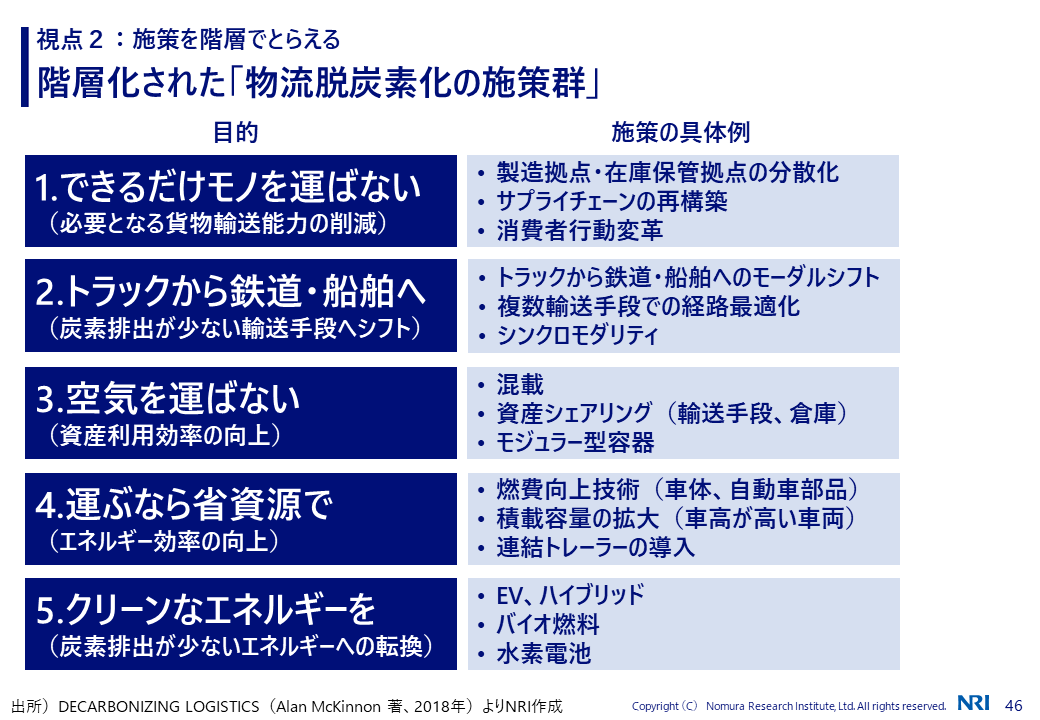

しかし、これらの取り組みは多岐にわたるため、どこから始めれば良いのか戸惑う方も少なくないと考えられます。この問題の解決の鍵となるのが、施策を階層で捉えるアプローチです。

物流施策は独立しているわけではなく、多くの要因が絡み合っています。施策を階層化することで、何を優先すべきかが明確になります。各施策には適用範囲や影響度、実現可能性などの違いがありますので、目的に応じて、戦略を組み立てる必要があります。その意思決定が今後、企業の物流担当役員に求められることになります。

- 欧州の「物流脱炭素化のための施策」では階層化アプローチが採用されています。この階層化アプローチは、キューネロジスティクス大学のAlan McKinnon教授が著書「物流の脱炭素化」で示したものですが、物流革新の多角的なアプローチにも応用可能です。詳しくは動画で解説しています。

〈コラム2〉物流担当役員のミッションとは?~実践編~

政府の政策パッケージでは、物流担当役員の配置義務について、ガイドラインという形ではなく、規制的措置の導入が示されています。

これは、荷主企業が全社的に改善に向けた取り組みを行うため、「荷主企業の役員クラスに物流管理の責任者を配置することを義務づける」という内容です。しかし、具体的に何を行えばよいのか、物流担当役員が果たすべき責任(ミッション)は何かが、この内容だけでは想像しにくいと思われます。

現時点では、多くの関係者は、物流担当役員のミッションを短期的な物流費用削減の手段として捉えていると感じられます。しかし、この認識は誤りです。物流組織内だけの問題でなく、サプライチェーン全体の視点で取り組むことが必要です。

例えば、新製品のプロモーション失敗による営業倉庫の費用増は、物流組織の範囲内だけでは解決できません。サプライチェーン全体での改善が求められるのです。欧米ではこのようなサプライチェーン改革の動きが進む中、日本の取り組みは遅れています。

物流担当役員のミッションとして考えられるアイテムは以下の通りです:

- 輸送契約の締結

- 全社業務の設計・運用が物流業務の水準に反映されること

- 物流ネットワークの設計・運用・カイゼン(再構築)

これらのアイテムがミッションとして重要な理由や詳細については、動画「物流担当役員のミッションとは?」のパートで詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

最後に、物流担当役員のミッションを明確化し、責任を果たすためには、権限の設計が不可欠です。政府の指示だけでなく、能動的な取り組みを進めることが、業界全体の成長への鍵となります。ぜひ、ご検討ください。

最後に

物流の改革や役員のミッションに関する議論は、企業の持続可能な成長を模索する中での鍵となる要素です。本記事や動画を通じて、その重要性や具体的な取り組みの方向性をご理解いただけたことと思います。

物流の未来は、私たち一人一人の行動によって形作られます。もし、この過程で疑問や困難に直面したら、私たちが全力でサポートいたします。システム導入から業務改善のアドバイス、そして戦略的な提案まで、私たちの経験と知識を活かして、あなたのビジネスを成功に導くためのご支援が可能です。

どんな小さな疑問や課題も、お気軽に私たちにご相談ください。今、この瞬間から、一緒に新しい未来を築いていきましょう。

プロフィール

-

水谷 禎志のポートレート 水谷 禎志

産業ITイノベーション事業本部 人材企画室

兼 システムコンサルティング事業本部 産業ITコンサルティング一部1991年、東京大学工学部卒業後に野村総合研究所に入社し、交通・物流の調査研究に従事。

2002年、米国カリフォルニア大学バークレー校工学部大学院で輸送工学を修了後、製造業・流通業のサプライチェーン改革支援プロジェクトに従事。

2019~2022年に一般社団法人ヤマトグループ総合研究所客員研究員を兼務、日本でのフィジカルインターネットの認知度向上活動に従事。

現在、物流専門誌ロジスティクス・ビジネスのコラム「フィジカルインターネット通信」を連載するなど、物流革新に向けた情報発信に取り組んでいる。 -

藤野 直明のポートレート 藤野 直明

産業ITイノベーション事業本部 人材企画室

兼 コンサルティング事業本部 兼 システムコンサルティング事業本部 兼 産業グローバル事業本部1986年に野村総合研究所入社。政府や自治体への政策研究、企業の業務改革などに携わる。日本オペレーションズリサーチ学会フェロー、オペレーションズ・マネジメント&戦略学会理事、ロボット革命協議会インテリジェンスチーム・リーダー、早稲田大学大学院客員教授他、大学、大学院での社会人向け講義も行っている。著書に「サプライチェーン経営入門」(日本経済新聞社:中国語翻訳も出版)、「サプライチェ-ン・マネジメント 理論と戦略」(ダイヤモンドハーバードビジネス編集部)

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。