執筆者プロフィール

システムコンサルティング事業本部

木下 湧矢:

2020年にNRIに入社。入社以来、製造業のデータ連携基盤の構想と効果検証、およびITマネジメント領域の支援業務に従事。現在は主にデジタル・IT戦略の構想支援に取り組む。

はじめに

こんにちは。野村総合研究所(NRI)システムコンサルティング事業本部の木下です。主に自動車領域におけるサービスやシステムの企画構想や開発の支援を行っています。

近年、自動車業界は電気自動車(EV)へのシフトを加速させています。2010年代中盤からEV市場は急激に拡大し、2023年におけるバッテリー式電気自動車(BEV)の世界販売台数は、前年比30%増の約1,010万台に達しました(出所:米マークラインズ社)。この成長は今後も続くと見込まれています。

しかしながら、最近ではEVシフトに対してネガティブな反応も起き始めています。市場は拡大しているものの、各国での補助金の縮小や代替技術の普及等の下振れ要因もあるため、今後のEV市場は不確定な状況にあります。

そこで、今後のEV市場の成長性を見通すための一つの手段として、消費者の購入意欲という観点から市場のポテンシャルを分析しました。具体的には、EVに関するグローバル消費者調査を実施し、消費者のEV購入意欲の現状を把握し、意欲を高めるための「カギ」を明らかにしました。本記事ではその調査結果を紹介しながら、EV市場拡大に向けた消費者戦略について解説します。

調査概要

消費者が乗用EVに対してどのような意識を持っているかを明らかにするために、2023年11月、日本、アメリカ、ドイツ、中国、タイ、インドネシアの20代から60代までの消費者(各国500名)を対象としたアンケート調査を実施しました。

- 調査時期:

- 2023年11月

- 調査対象国:

- 日本、アメリカ、ドイツ、中国、タイ、インドネシア

- 調査方法:

- ウェブアンケート

- 調査対象:

- 年代(20代/30代/50代/60代)および性別(男性/女性)を均等割付

- 有効回答者数:

- 3,000名(1カ国500名×6カ国)

調査結果

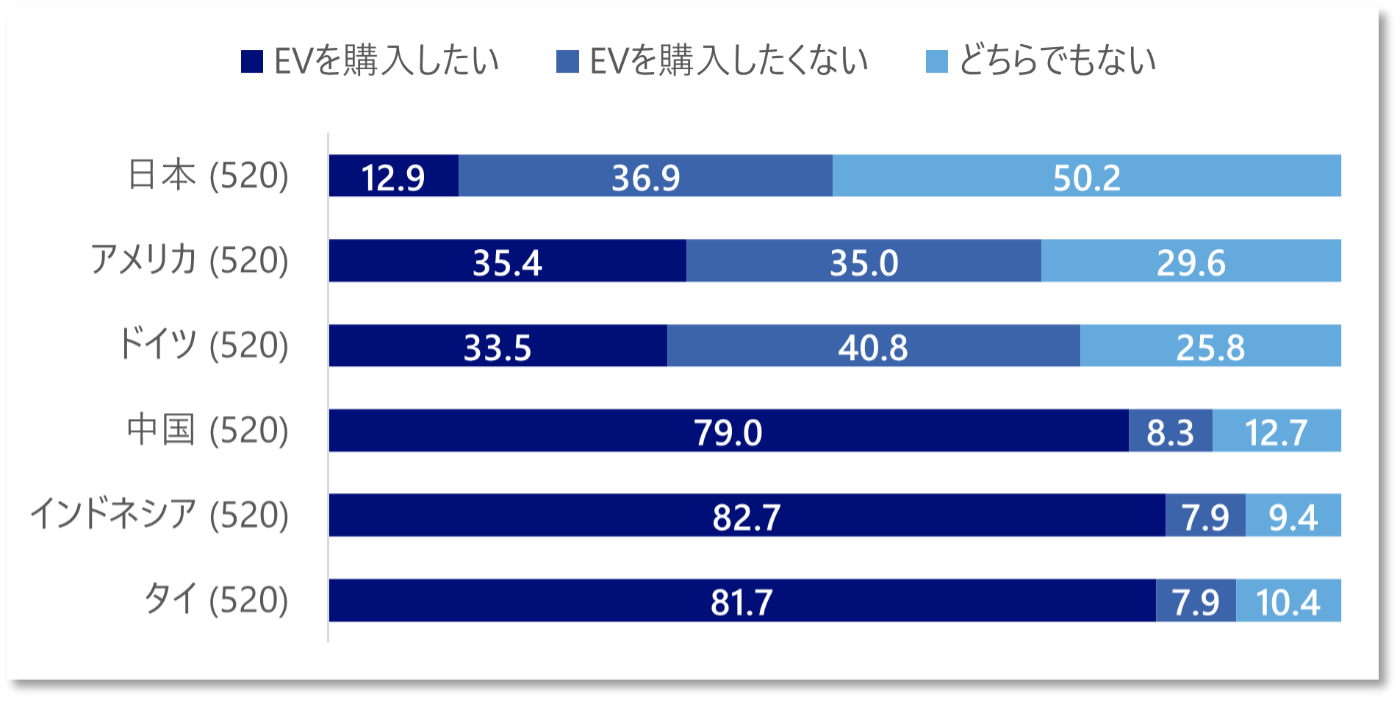

①先進国ではEVの購入意欲が低く、特に日本ではEVを購入したい人の割合は12.9%

EVの購入意欲について尋ねたところ、「EVを購入したい」と回答した人の割合は新興国(中国、インドネシア、タイ)で7割以上、先進国(日本、アメリカ、ドイツ)で4割未満という結果になりました。日本では、購入したい人の割合が6か国中最も低く、12.9%に留まりました。このことから、先進国、特に日本におけるEV市場の拡大には、消費者の購入意欲を高める必要があると言えます。

Q. 今後、EVを買いたいと思いますか?既に所有している場合、次も買いたいと思いますか?

- カッコ内数字はサンプル数

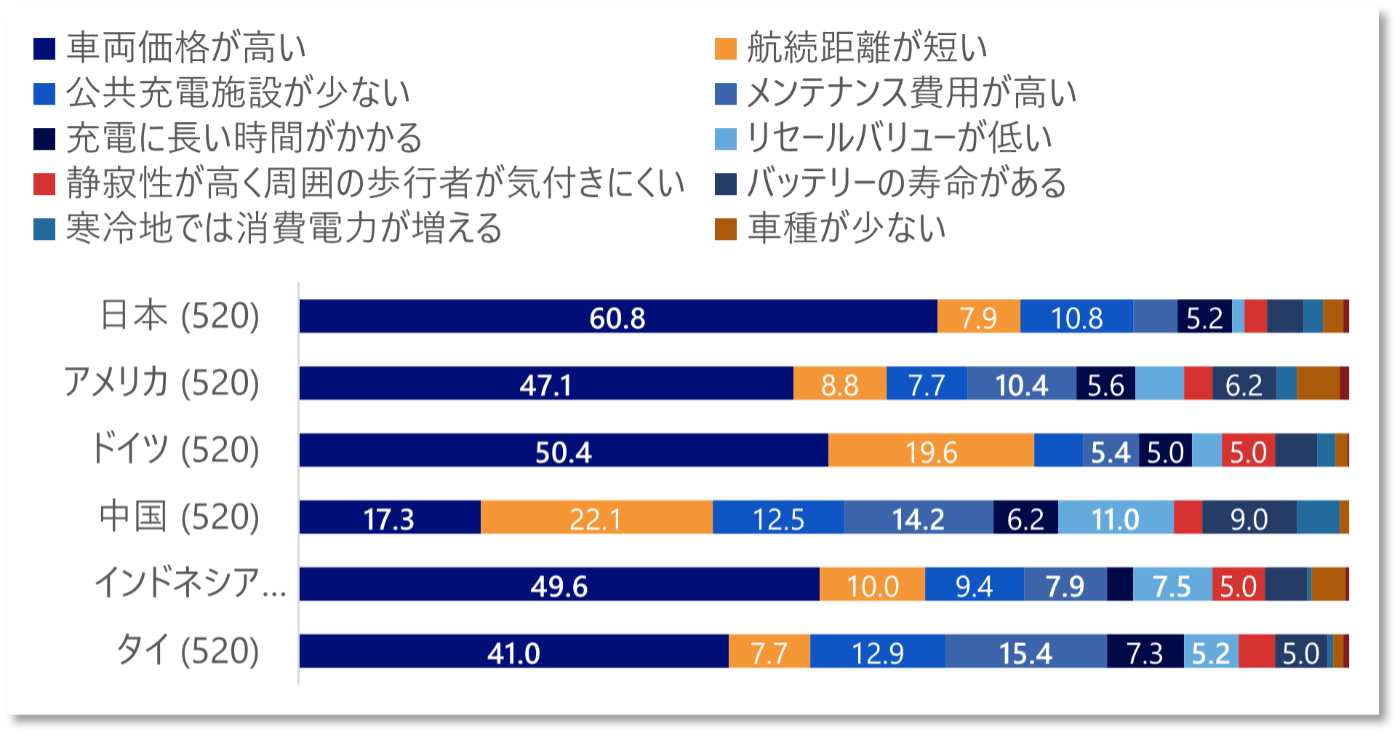

②中国を除く5か国では、EVに対して「車両価格が高い」というイメージが強い

「EVを購入したくない」または「どちらでもない」と回答した人に対して、その理由を尋ねたところ、中国以外の5か国では「車両価格が高い」、中国では「航続距離が短い」という回答が最も多く挙げられました。補助金などの優遇措置によりEV化が進んでいる中国では実用面での理由が上位となりましたが、他の国では価格面での障壁が大きく、EV購入のハードルを高めていると考えられます。

Q. EVを購入したくない、もしくはどちらでもないを選んだ理由は次のうちどれですか?

- 全体の5%以上の項目にのみ数値を記載

- カッコ内数字はサンプル数

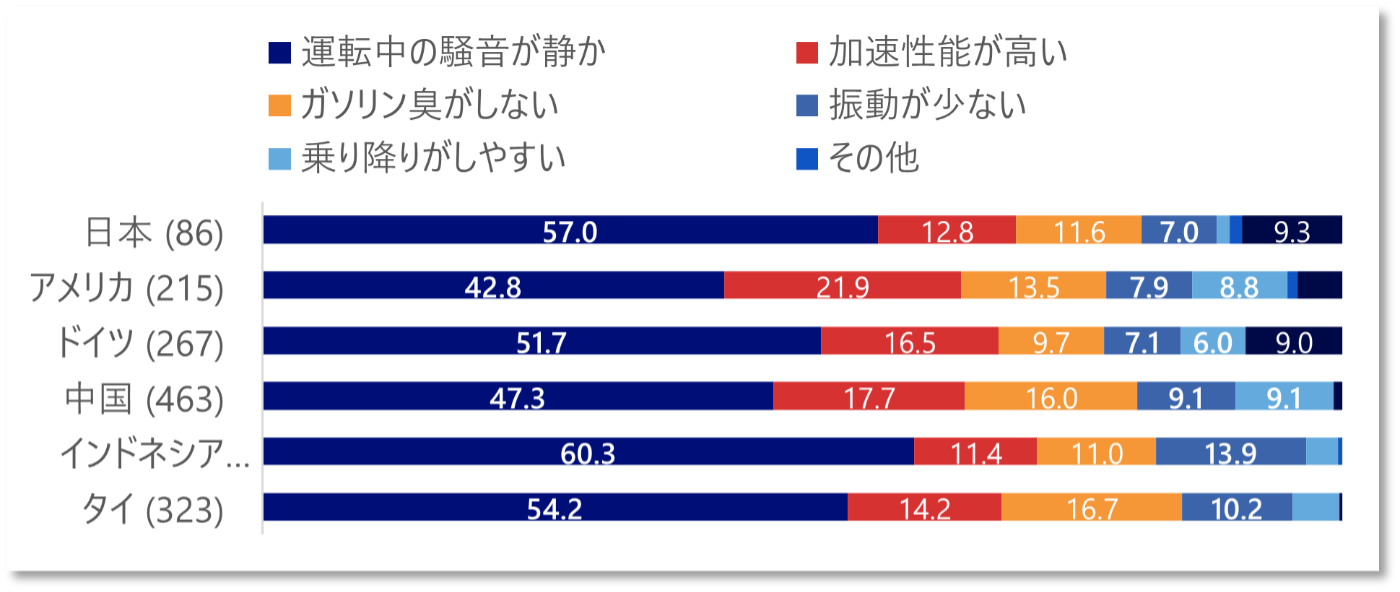

③実際のユーザーはEVの快適性や加速性を評価

EVに乗ったことがある人に対して、EVの良いと感じた点を尋ねたところ、どの国でも運転中静かであることやガソリン臭がしないといった「車内の快適性」の評価が高い結果になりました。また「加速性能の高さ」に関する評価も共通して高い項目となっています。これらのEVの優位性は乗車してこそ実感できるものなので、多くの消費者にその良さを伝えるためには、まずEVに乗車してもらう機会を作ることが有効であるといえます。

Q. 実際にEVに乗ってみていいなと感じた点は次のうちどれですか?

- 全体の5%以上の項目にのみ数値を記載

- カッコ内数字はサンプル数

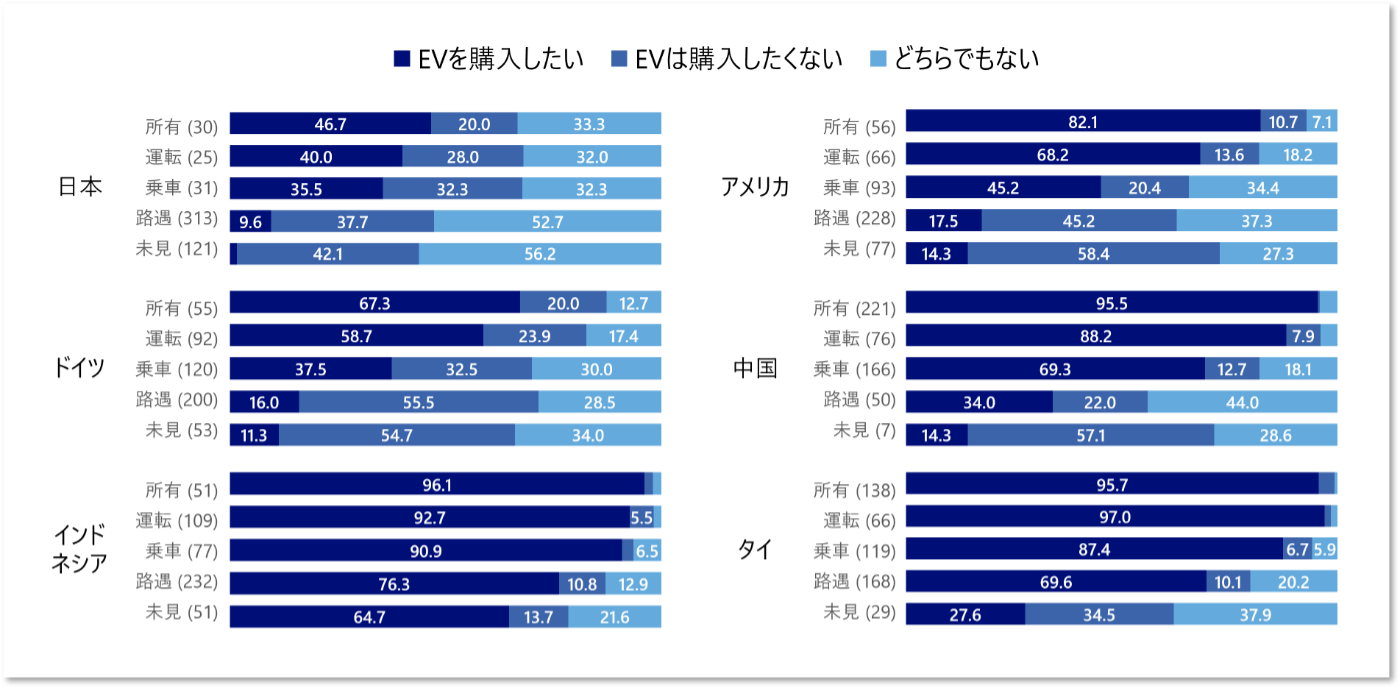

④EVに乗車したことのある消費者の多くは、EVに対する高い購入意欲を示す

どのような層でEVの購入意欲が高いのかを確認するため、EVに対する体験別にEV購入意欲に関するアンケートを実施しました。その結果、どの国でも「所有している/所有していた(所有)」、「所有してはいないが運転したことがある(運転)」、「運転したことはないが乗車したことはある(乗車)」、「乗車したことはないが街中で遭遇したことがある(路遇)」、「乗車したことはなく、見たこともない(未見)」の順にEVの購入意欲が高くなっています。

日本、アメリカ、ドイツ、中国ではEVを購入したい人の割合が、遭遇しただけの人(路遇)と乗車したことがある人(乗車)の間で大きく異なっており、EVへの乗車体験がある人の方がない人に比べて購入意欲が高いことが分かりました。この結果と、③で述べた「EVの優位性は乗車してこそ実感してもらえる」ことを考慮すると、EVの乗車体験は購入意欲に影響を与えることが推察されます。

Q. EV体験によってEVを買いたいと思いましたか?既に所有している場合、次も買いたいと思いますか?

- 全体の5%以上の項目にのみ数値を記載

- カッコ内数字はサンプル数

⑤EVの乗車体験機会の拡充がEVへの関心向上に向けたカギ

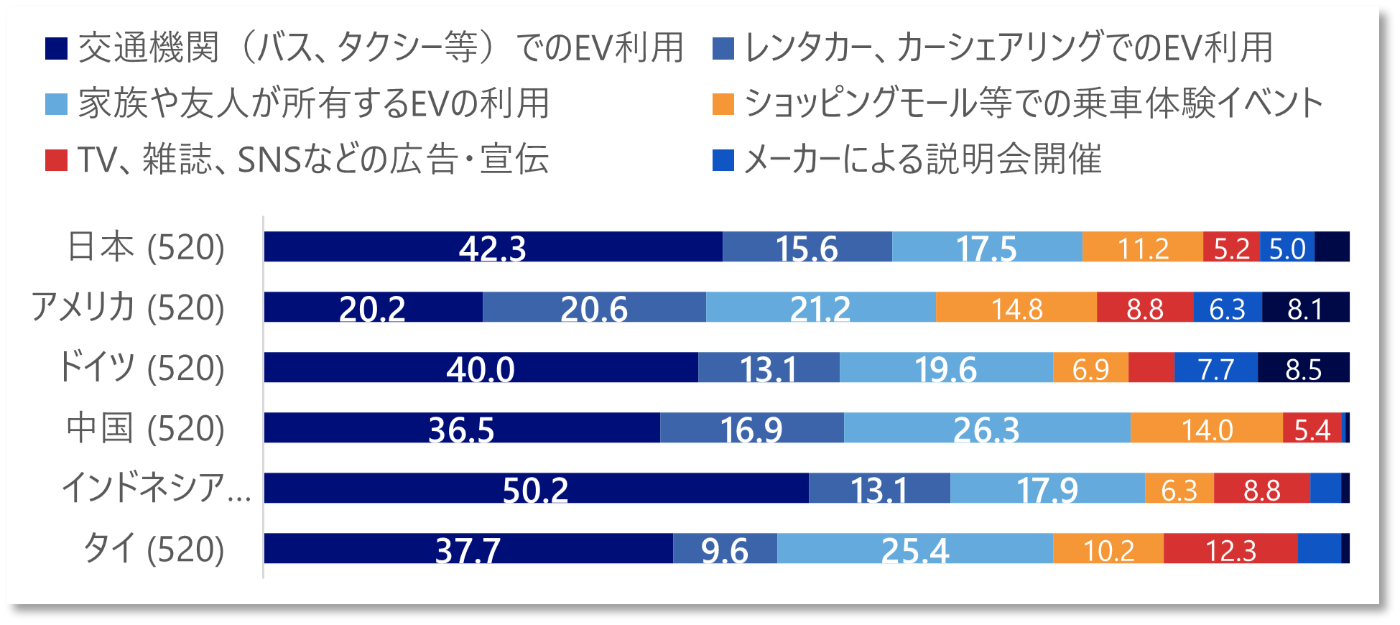

日常生活の中でどのような機会があれば、EVへの関心が高まるかを消費者自身に尋ねました。その結果、アメリカ以外の国では「交通機関(バス、タクシー等)でのEV利用」という回答割合が最も高いことがわかりました。また、レンタカーやカーシェアリング、家族・友人から借りること、ショッピングモール等での乗車体験イベントなども多くの国で上位となっています。これらの結果から、EV車両への乗車体験機会を拡充することによって、消費者のEVへの関心が高まり、ひいてはEV購入意欲の向上につながると推察されます。

Q. どのような機会があればEVへの関心が高まると思いますか?

- 全体の5%以上の項目にのみ数値を記載

- カッコ内数字はサンプル数

EV市場拡大に向けた消費者戦略

今回の調査結果から、先進国、特に日本におけるEV市場の拡大には、消費者のEV購入意欲の向上が一つの課題となっていることが分かりました(①の結果より)。さらに、課題解決に向けては「車両の低価格化」(②の結果より)と「乗車体験機会の拡充」(③、④の結果より)が重要な要素となってくることが推察されます。

-

車両の低価格化

EVの車両価格は、様々な要因から低下していくことが予想されます。例えば、EVの製造コストに占めるバッテリー価格の割合が2~3割を占める中で、バッテリー原材料価格の低下が車両価格を押し下げる一つの要因になります。実際にブルームバーグNEF(BNEF)の年次調査によれば、2023年のバッテリーパックの価格は、米ドル換算で1キロワット時あたり161ドルから139ドルと前年より14%下落しており、2024年には133ドルまで下がると予想しています。下落の要因はリチウム価格の低下によるもので、このようなバッテリーの原材料価格の低下が車両の低価格化に大きく影響を与えることがわかります。自動車メーカーも、このような安価なバッテリーパックの採用を積極的に検討していくと同時に、バッテリーパックを柔軟に切り替えられるような車両開発が必要になります。 -

乗車体験機会の拡充

乗車体験機会の拡充については、⑤の結果を踏まえると、大きく3つのアプローチが考えられます。A)交通機関のEV化

バスやタクシーといった交通機関にEVを導入するアプローチは、日常生活の中で自然とEVを利用してもらう機会を与え、EVに全く関心がない人にもその優位性に気づいてもらうことができるため、効果的だと考えられます。B)レンタカーやカーシェアリングのEV化

レンタカーやカーシェアリングのEV化は交通機関のEV化と比較して対象者は少ないですが、EVに対する体験意欲が高い利用者層にEVの運転体験を与えることができます。C)メーカーやディーラーによる販促キャンペーンの実施

メーカーやディーラーによる販促キャンペーンも消費者に対してEVの運転体験を与えることができます。このアプローチもBと同様に、EVに対する体験意欲が高い利用者層に対してEVの運転体験を与えることができます。

このように乗車体験機会の拡充にはいくつかのタイプがありますが、国ごとに交通機関のEV化が与える影響は異なるため、国や地域の状況に合わせてアプローチ(消費者戦略)を検討する必要があります。特に、日本やドイツといった消費者のEV購入意欲が低い一方で、交通機関のEV化に前向きな国については、幅広い層にEVの乗車体験を提供できる「A)交通機関のEV化」が重要になるでしょう。

しかしながら、交通事業者や自治体としても、EV導入によって持続可能な社会への貢献を具体的に示すことができる一方で、EV車両の導入コストや維持管理、インフラの整備といった課題も多く、その課題を個々の組織で対応していくことには限界があります。

こうした課題も踏まえて交通機関のEV化を推進していくためには、自動車メーカーが地域の交通事業者や自治体に連携を図り、お互いの持つ固有リソースを相互に利活用して課題に取り組むことが必須となると考えられます。具体的には、メーカー側が地方で実施されている政策や実証プロジェクトで直面する問題を把握し、メーカーが持つ車両や先進技術を地域に積極的に提供しながら、EV導入を支援することが効果的です。

実際に日本では、愛知県豊田市が2024年1月、トヨタ自動車と共同でシャトルバス型電気自動車「e-Palette(イーパレット)」を市内の公園で走行させる実証実験を行いました。これは、豊田市が実証フィールドの提供やアンケート調査の実施、公共施設での活用検討を担い、トヨタ自動車が車両の提供や実際の走行データをもとにした効果検証を行うという、両者の持つ固有リソースを提供しあうことによって実現した事例です。このような自動車メーカーと交通事業者や自治体の連携が進むことで、交通機関のEV化やEVの乗車体験機会の拡充が進み、消費者のEV購入意欲の向上につながると考えられます。

おわりに

今後のさらなるEV市場の拡大のためには、消費者に身近なEV体験機会を与えることを通じて、多くの消費者のEV購入意欲を高め、潜在顧客層を拡大することが、消費者戦略として重要なアプローチのひとつになることを述べてきました。

特に交通機関へのEV導入は、幅広い消費者に対してEVを認知・体験させ、乗用EVの購入意欲を高める可能性があります。これを踏まえ、自動車メーカーは交通事業者・自治体と密に連携して交通機関のEV化に取り組む必要があると考えます。

弊社では自動車領域における消費者調査や、消費者ニーズに即したサービスやシステムの企画構想・開発支援を行っています。自動車業界の変革に対する打ち手の検討や、取り組みの推進についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

プロフィール

-

木下 湧矢のポートレート 木下 湧矢

TMXコンサルティング部

2020年にNRIに入社。入社以来、製造業のデータ連携基盤の構想と効果検証、およびITマネジメント領域の支援業務に従事。現在は主にデジタル・IT戦略の構想支援に取り組む。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。