はじめに(ウェビナーの概要と目的)

レガシーシステムの問題は、多くの企業にとって重要な課題となっています。経産省が提唱する「2025年の崖」が契機となり、多くの企業が対応を進めているものの、再びレガシー化してしまうケースや、人材不足の影響などで対応が追い付かないケースも少なくありません。

こうした背景を受け、NRIでは「レガシーシステム刷新のアプローチ」をテーマにウェビナーを開催しました。レガシー問題に直面する企業が、どのようにしてシステムをモダナイズし、持続可能な運用を実現できるかを実践的な視点で解説しました。ウェビナーでは、最新の技術や事例を交えた解決策を紹介し、多くのご質問や感想をいただくなど、大変ご好評をいただきました。

今回、そのウェビナーの内容を期間限定でアーカイブ動画として公開していますので、ぜひ以下のリンクからご視聴ください。一部事例など、非公開とさせていただいた部分もありますが、レガシー問題をサステナブルに解決するための取り組み方や、技術の詳細情報の内容は引き続き視聴できるようになっています。

レガシーシステム問題の背景

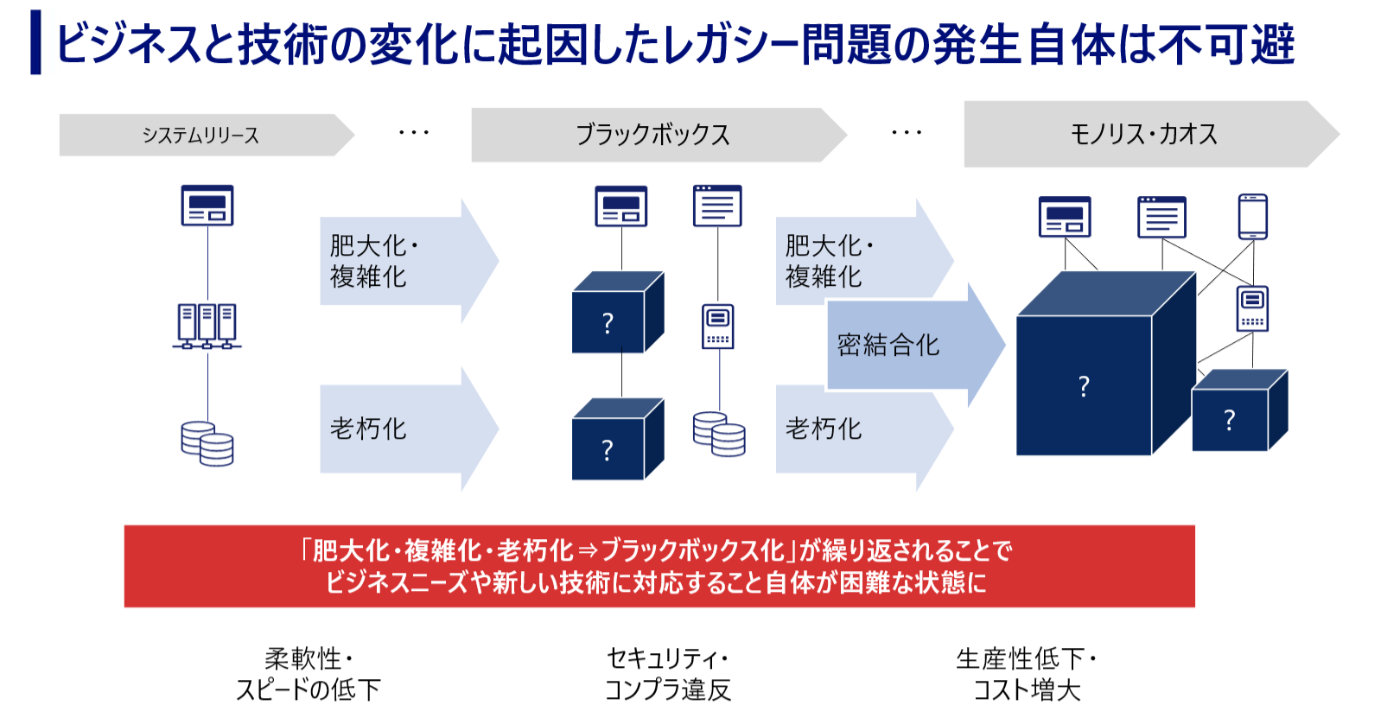

レガシーシステム問題が繰り返される原因は、ビジネスの変化に対応するために何度も改修を重ねた結果、システムが肥大化・複雑化してしまうことです。その結果、システムの内部構造が見えにくくなり、「ブラックボックス化」や「カオス化」が進行します。

ブラックボックス化が進むと、誰もシステム全体を把握できなくなり、新しい技術やビジネスニーズに迅速に対応することが困難になります。最終的には、システム全体が一つの大きな塊(モノリス)となり、変更を加えるたびに新たな問題が発生する「カオス化」に陥ってしまいます。

また、レガシーシステムは単に技術的な問題だけではなく、ビジネスの成長を阻害する大きなリスクでもあります。システムが柔軟に対応できない状態では、ビジネス機会の喪失や、競争力の低下といった危険性が高まります。

こうした問題を放置すると、やがて迎えるのが「2025年の崖」です。これは、システムの老朽化や技術者不足により、多くの企業が一斉にシステムの刷新を迫られる時期とされています。対応が遅れると、急激に高まるコストやリソース不足に苦しむことが予想され、企業にとって大きなリスクです。

このように、技術的負債を抱えたシステムは、経営や事業戦略にも影響を及ぼすため、単なるシステム改修ではなく、根本的な解決策が必要です。それでは、どのようにしてこの問題に対処すべきなのか、次にその解決策を見ていきましょう。

サステナブルなレガシー問題解決に必要な3つの要素

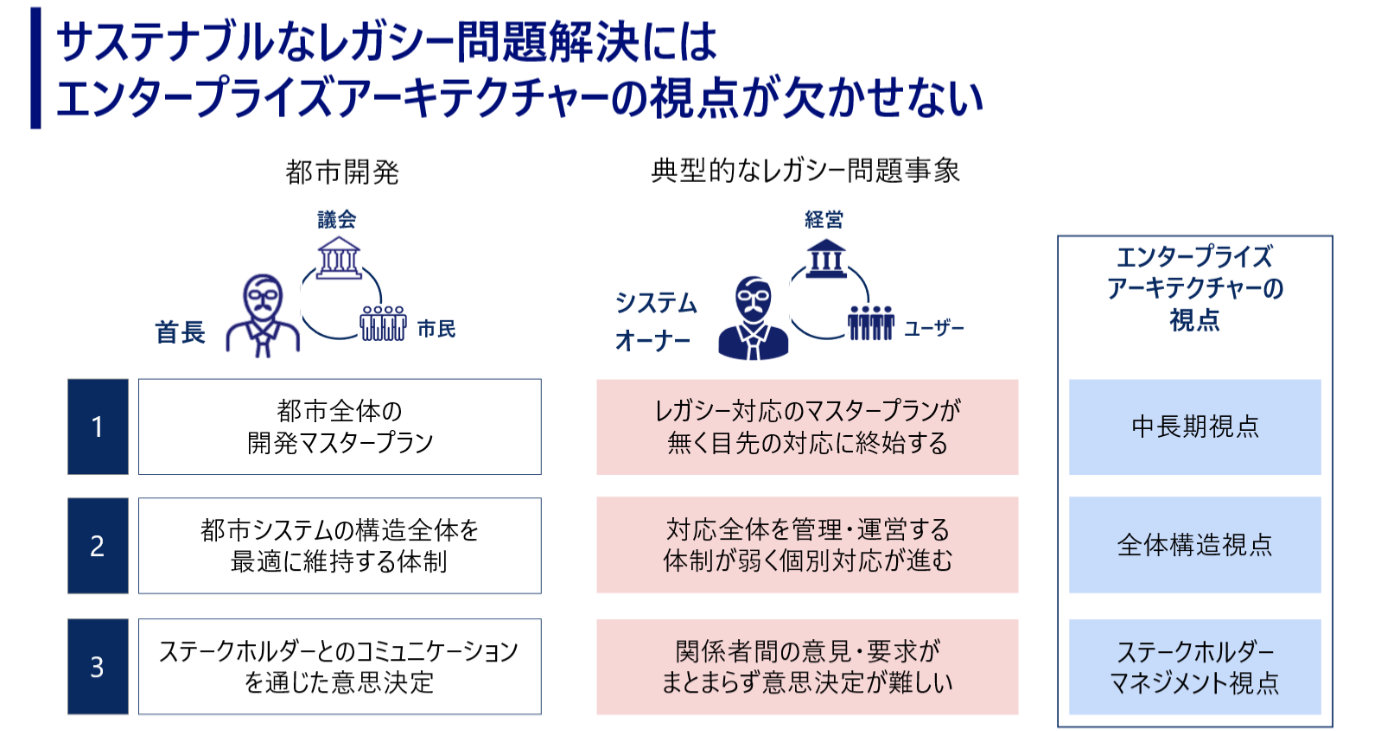

レガシーシステム問題を根本的に解決するためには、単なる修正ではなく、持続可能(サステナブル)なアプローチが必要です。システムの運営は都市の運営と同じ要素が求められます。つまり、都市開発のように、システムもビジネスや技術の変化に対応しつつ、長期的に機能し続けるための計画と管理が求められます。これを実現するために、次の3つの要素が重要です。

1. 中長期視点(全体のマスタープラン)

持続可能なシステム運営には、将来を見据えた中長期的な計画(マスタープラン)が必要です。ビジネス成長や技術の進展に合わせて、全体の成長戦略を描くことで問題を先送りせず対応できます。

2. 全体構造視点(システムの構造全体を最適に維持する体制)

システムを部分的に改修するのではなく、全体の構造を常に把握し、管理することが持続可能な運用には必要です。これにより、将来的なリスクを最小限に抑えることができます。

3. ステークホルダーマネジメント視点(関係者との連携を通じた意思決定)

都市運営では市民や議会との連携が重要になりますが、システム刷新においても業務部門、IT部門、経営陣など、関係者連携が成功のカギです。各ステークホルダーの意見を取りまとめ、全体最適な判断が求められます。

これらの3つの要素を一体化し、レガシーシステム問題を持続的に解決するために重要な役割を果たすのが、エンタープライズアーキテクチャー(EA)です。

エンタープライズアーキテクチャー(EA)の役割

EAはシステム全体を中長期的かつ統合的に見渡し、ステークホルダーを巻き込んで意思決定をサポートするフレームワークです。システムの全体構造を維持しつつ、持続可能な運用を実現します。

EAというと、古い概念と受け止められがちですが、現在、再評価されています。実際、EAを実現する役割のエンタープライズアーキテクトは注目度の高い職業となっており、米国のグラスドア社の調査では、2022年の最も人気のある職業として1位にランクインしています。システムの複雑化が進む中、EAがシステム刷新の成功に不可欠な役割を果たしているのです。

EAによるシステム刷新を成功させた事例として、チャールズシュワブやエリクソンのケースがあります。前者はブラックボックス化した巨大メインフレームを刷新したもので、後者は個別最適化されていた業務システムの課題を解決したものです。両企業とも、EAにより段階的なシステム刷新を進め、サステナブルなレガシー問題解決に成功しました。

両事例については、アーカイブ動画で詳細をご覧いただくことができます。

マネジメント層のレガシー問題への向き合い方

システム刷新を進める上で、EAの役割は重要ですが、同時に経営層の意思決定も大きな影響を与えます。ここで注意が必要なのは、CEO、CFO、COOと各経営陣の意思決定の観点は異なることです。CIOは他経営陣の意思も踏まえつつ、収益や技術も含めバランスよく判断し、システム刷新に向けた全社的な合意を形成することが不可欠です。

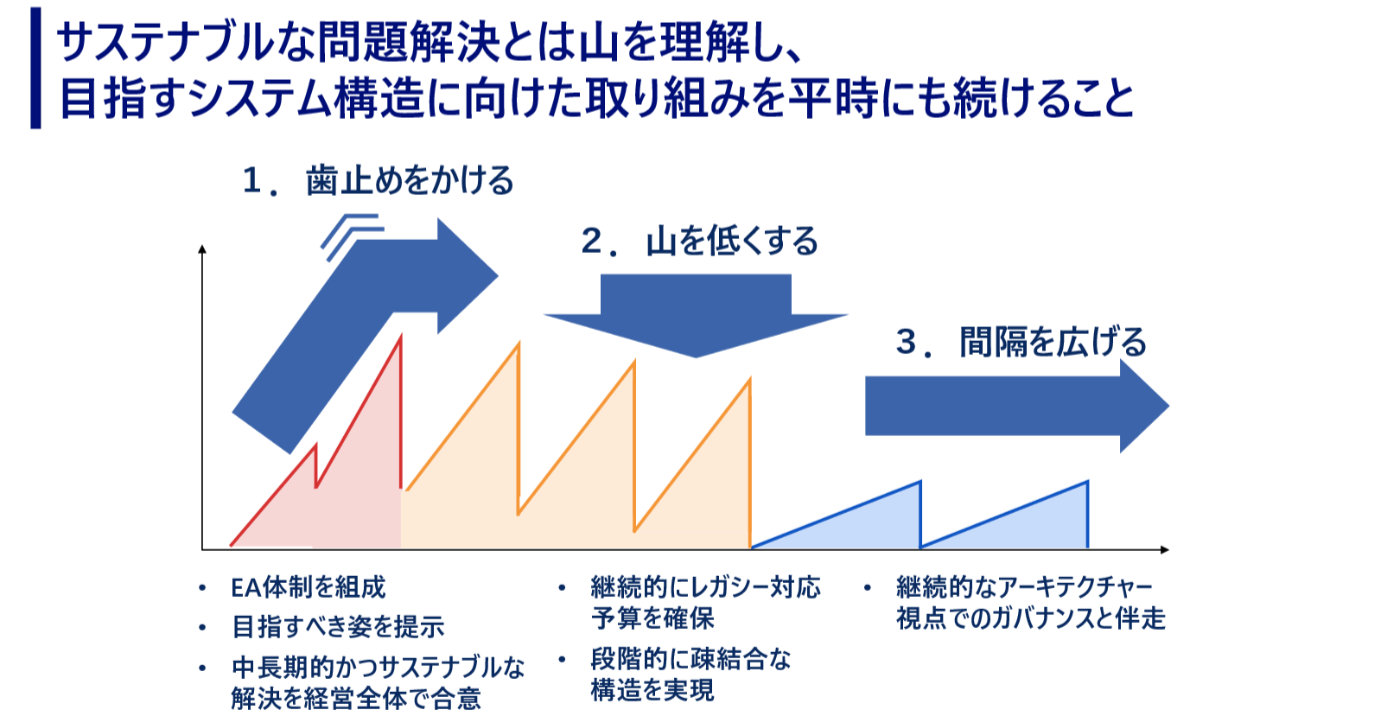

企業が持続的に競争力を維持し、レガシー問題を克服するためには、次の3つのスタンスで取り組む必要があります。

・レガシー問題の山を理解し、歯止めをかける

まず、自社の抱えるレガシー問題の現状を把握し、その拡大を防ぐことが重要です。具体的には、EA体制を構築し、システムの現状を可視化した上で、目指すべき姿を描き、中長期的な解決策を全社で合意することが求められます。

・問題の山を低くし、疎結合なシステム構造を実現する

レガシー問題を解決するには、段階的にシステムを疎結合な構造へ移行する必要があります。これには、予算を継続的に確保し、計画的に対応を進めることが不可欠です。

・山の間隔を広げ、ガバナンス体制を構築する

レガシー問題が再発する間隔を広げるためには、中長期的な視点でのガバナンス体制が必要です。アーキテクチャーの監視・改善を継続的に行う体制を整え、持続可能な運用を確保します。

こうした取り組みにより、企業はレガシー問題にサステナブルに対応でき、将来的なリスクを抑えながら競争力を保つことができます。また、企業全体が有事に直面した際には、事前に確立された中長期的な計画と全体構造視点があることで、スムーズな対応が可能となります。平時からの準備が成功のカギです。

このようにして、レガシーシステム問題をサステナブルに解決するためのフレームワークを整理しました。次に、具体的にどのような技術的アプローチを取るべきかを解説します。

モダナイゼーションの技術的アプローチ

企業が長期的に競争力を維持するためには、中長期的な技術負債を解消することが不可欠です。ビジネス環境の急速な変化に対応するためには、システムの柔軟性が必要ですが、古いシステムではそれが難しくなっています。特に、COBOLなどの古いプログラム言語で作られたシステムは、対応可能な技術者が減少しており、メンテナンスや拡張が困難です。このため、今後も持続的に事業を展開するためには、システムのモダナイゼーションが必須です。

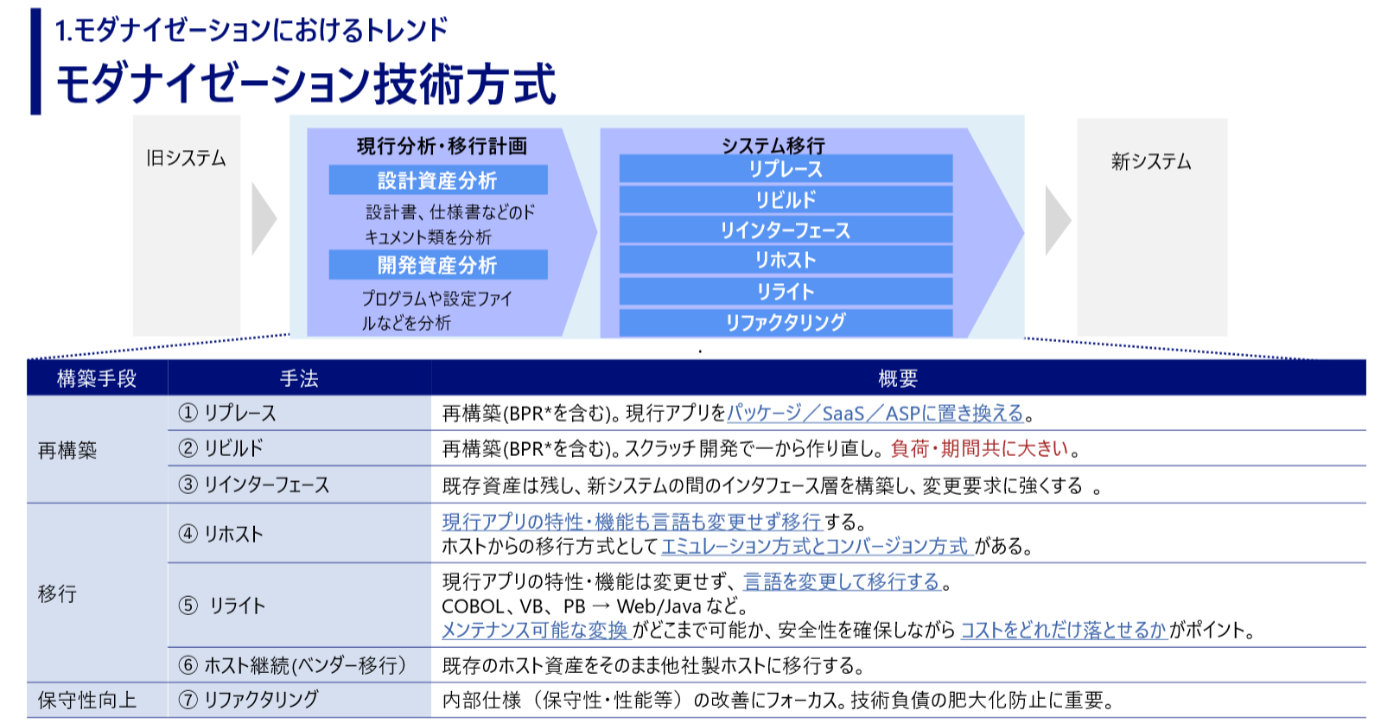

モダナイゼーションにはさまざまな技術的アプローチが存在し、それぞれの手法には特有のメリットがあります。ここでは、代表的な4つのアプローチについて解説します。

モダナイゼーションの技術トレンド

現在、モダナイゼーションの主流はリライトやリホストといった手法です。リライトは、既存のアプリケーションコードを最新技術に書き換えることで、システムの柔軟性を向上させます。一方、リホストは、システムのコア機能を維持したまま、別のホスト環境へ移行することで、インフラコストの削減と安定運用を図る方法です。

また、近年では複数の技術を組み合わせるアプローチも重要視されており、システム全体を段階的にモダナイズすることで、リスクを最小限に抑えながらシステムの更新を進めるケースが増えています。例えば、ビジネスの要求に応じて段階的にシステムを改善しつつ、同時に基幹システムの一部をクラウドベースに移行する手法が注目されています。

-

*

BPR:目的に向かって既存の組織や制度を抜本的に見直し、プロセス視点で、職務、業務フロー、管理機構、情報システムをデザインしなおすこと

生成AIの活用によるモダナイゼーションの効率化

生成AIは、モダナイゼーションの各フェーズで生産性を大幅に向上させるツールとして注目されています。例えば現行分析においては、稼働ログの解析やプログラムの分析、ドキュメントの自動生成・整理などで、生成AIが活用できます。また、実際の移行時においても、AIによるテスト作成や、現新比較、稼働テスト、ドキュメント作成などAIの果たす役割は大きいです。

こうした生成AIを活用することで、従来は人手で行っていた複雑な作業を効率化し、全体の把握や分析が迅速に行えるようになりました。現在のAIの精度では、まだ補助的な使い方になりますが、プログラムのリライトやテストの自動化でも、使われおり、一部では、生成AIを使ったプログラム変換の自動化に成功している事例も報告されています。

今後この技術がさらに発展することで、モダナイゼーションの効率は飛躍的に向上すると期待されます。技術の進展により、完全な自動変換や、自律的なテストプロセスが実現すれば、プロジェクト期間を大幅に短縮できる可能性もあります。

移行方式と適切な技術選定の重要性

モダナイゼーションは、開始前の計画が勝敗を分けると言われています。上流工程でしっかりとした計画を立て、適切な技術選定と移行方式を決定することが、成功の鍵です。まず業務フロー全体を見直し、必要な機能を段階的に移行することで、システムの柔軟性を維持しながら、リスクを最小限に抑えることができます。

さらに、移行後もシステムの継続的なエンハンス(強化)が求められます。DevOpsの導入により、開発と運用を統合し、システムの改善を効率的に行うことが重要です。このように、移行後のプロセスまで見据えた技術選定が、長期的な競争力を維持するために不可欠です。

モダナイゼーションの今後の展望

今後、技術の進化により、モダナイゼーションはさらに効率化されると予想されています。特に生成AIの登場で、これまで手作業で行われていた作業が自動化されることで、システムの移行や最適化が一段と進むと期待されます。自動化によって、期間短縮や、人的リソースの削減も可能になり、ビジネスの柔軟性が格段に向上するでしょう。また、クラウド環境のさらなる進化や、コンテナ技術の活用が進むことで、システムの柔軟性とスケーラビリティも大幅に向上する見込みです。

こうした技術動向に加え、企業がモダナイゼーションの各段階で計画をしっかり立て、適切な技術選定を行うことが、今後の成功のカギとなります。具体的な移行方式についての詳細な解説や、最新の技術動向に興味がある方は、ぜひウェビナーアーカイブ動画をご覧ください。

最後に

急速に変化するビジネス環境の中で、システムのモダナイゼーションは不可欠です。対応を先延ばしにするほどリスクとコストが増すことになります。今こそ、システムの柔軟性を確保するための意思決定が求められます。

近年、システムインテグレーター(SIer)の技術は飛躍的に進歩し、マイクロサービスアーキテクチャを用いたモダナイゼーションの成功例も増えています。さらに、AIやログ解析ツールの活用により、かつてより効率的で品質の高いシステム刷新が可能です。技術的な基盤は整っており、勝算は十分です。

ここでモダナイゼーションを後回しにすることは、プロジェクトの難易度やリスクを高める要因にもなります。現行システムが稼働しているうちに意思決定を下すべきと考えます。

このセッションで紹介したアプローチや事例を参考に、ぜひ一日でも早い判断をお願いします。さらに詳しい技術や事例については、ウェビナーのアーカイブ動画でご覧いただけますので、ぜひ視聴ください。

プロフィール

-

遠藤 正秀のポートレート 遠藤 正秀

ITマネジメントコンサルティング部

1998年大手通信会社入社後、新規サービス開発・展開業務に従事、2005年NRIに入社。

業務・システム変革構想・計画、IT戦略、ITガバナンス、IT組織変革等の支援を数多く実施。

また、大規模システム障害について未然防止のための点検活動や事故発生後の再発防止検討を多数経験。 -

岩松 航輝のポートレート 岩松 航輝

生産革新ソリューション推進部

2012年、野村総合研究所に入社。情報技術本部に配属。ノムラ・リサーチ・インスティテュート・アイ・ティ・ソリューションズ・アメリカ パシフィック支社にて、モダナイゼーションへAIを適用する研究や、日系企業とスタートアップとの協業支援などを実施。

現在は生産革新センターに所属し、ソフトウェアアーキテクチャー、AIセキュリティ等の専門性を活かし、新規事業創出やベンチャー協業を推進。 -

深沢 直輝のポートレート 深沢 直輝

MSシステム事業部

2006年に野村総合研究所に入社。メーカー・卸・小売・通信・教育業界等に対して、IT戦略立案~システム化計画、要件定義、システム開発~リリースに従事。専門はクラウドサービスを活用したシステム化計画、業務改革の推進。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。