1章 電力市場の変化と蓄電池システムの重要性

1.1 蓄電池の普及が電力市場にもたらす影響

日本の電力システムは、現在、2つの課題に直面しています。1つ目は、電力を効率的かつ安定的に調達するための市場メカニズムに関する課題です。具体的には、卸電力市場(JEPX)や需給調整市場(EPRX)における課題です。2つ目は、太陽光発電や風力発電など、天候によって発電量が大きく変動する再生可能エネルギーの急速な普及に伴い、電力会社が需要と供給のバランスを取ることが難しくなっているという課題です。

近年、これらの課題の解決に向けた議論が活発化しています。1つ目の課題である市場メカニズムに関する課題については、卸電力市場(JEPX)や需給調整市場(EPRX)における価格変動の抑制や取引ルールの改善を目的とした制度改正、入札方法の改善、インバランスリスク低減のためのルール整備などの取り組みが進められています。

2つ目の課題である再生可能エネルギー発電量の変動への対応策として、分散型電源や蓄電池システムの導入が注目されています。特に蓄電池システムは、再生可能エネルギーの発電量の不安定性を補完し、電力系統における需給バランスの調整を可能にします。

経済産業省は、系統接続型の蓄電池システムに対して、2024年以降の複数年度で総額400億円を確保することを発表しました。この補助金事業をはじめ、蓄電池システムの導入を支援する仕組みが数多く整備されています。また、長期的な脱炭素電源の発電能力確保のために設立された長期脱炭素オークションにおいても、30件の蓄電池システムが落札されました。このような政策面の支援によって、蓄電池システムの導入は着実に進んでいます。

蓄電池システムの導入の進展に加え、電力市場や関連制度が整備されてきた結果、発電事業者や小売電気事業者、再生可能エネルギー発電所の運営企業などの関心は、導入から運用へと広がりをみせています。蓄電池の選定から、市場取引による収益向上のための業務プロセスの構築まで、ニーズは多様化しています。本ブログでは、蓄電池システムの導入を検討している企業や、すでに導入済みだが運用面で収益を最大化したいと考える事業者を主な対象とし、導入時の機器選定や制度対応、運用時の計画策定や実務上の工夫など、蓄電池システムを活用するうえで押さえておきたい課題とその解決策を解説します。

1.2 電池システムの仕組みと構成要素

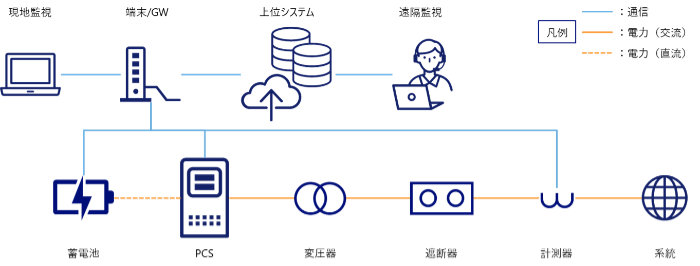

蓄電池システムとは、単数の蓄電池、または複数の蓄電池を束ねて電力系統に接続し、任意のタイミングで電力を放出(放電)または吸収(充電)するシステムを指します。しかし、単純に接続すればよいというものではありません。電力系統には交流電力が流れていますが、蓄電池は直流電力しか充放電できません。そのため、電力の交流-直流変換が可能なパワーコンディショニングシステム(PCS)や、電力系統の電圧を合わせるための変圧器などが必要になります。また、任意のタイミングで電力を充放電するには、充放電量を指令する上位システムと、その指令をもとにPCSを制御する発電指令デバイスが必要となります。さらに、上位システムは電力市場取引や電力広域的運営推進機関(OCCTO)への計画提出など、蓄電池システムの運用に必要な機能も備えています。

蓄電池システムは、さまざまな機器やシステムから構成されます(図1)。しかし、これらすべてを一社で製造・提供できるベンダーは存在していません。そのため、蓄電池システムを活用する事業者は、必要な機器やシステムのベンダーと個別に契約するか、複数のベンダーを統括するEPC/SIerと契約することが一般的です。どちらを選択するかは、事業者の目的や予算に応じて慎重に検討する必要があります。事業者に合わせた最適な体制の構築と機器・システムの選定が、蓄電池システム導入の成功を左右します。

図1 蓄電池システムを構成する機器・システム

特に、上位システムの選定は重要であり、事業者の目的によって大きく異なります。例えば、蓄電池システム単体で収益を上げることを目指す場合は、電力市場での価格変動を見極めて最適なタイミングで充放電を行う必要があります。そのため、市場取引と計画策定に優れたシステムが適しています。一方、再生可能エネルギー発電所と組み合わせる場合は、発電量が刻々と変化する再生可能エネルギー発電所の出力変動に対応するため、昼間の余剰電力を夜間にシフトするなど、リアルタイム制御に優れたシステムが適しています。

次章以降では、電力市場での取引で収益を上げる場合の業務プロセスについて述べます。

2章 蓄電池システムを活用した業務運用設計のポイント

2.1 市場価格予測に基づく蓄電池充放電運用の課題

蓄電池システムを用いた電力市場での売買では、「市場価格予測に基づく充放電計画の策定」と「市場状況と充電残量などの蓄電池の状態に応じた充放電計画の再策定」が重要となります。市場売買においては、市場の価格差が事業者の収益に直接結びつくため、電力市場価格が安い時に買い(充電)、価格が高い時に売る(放電)という運用が基本となります。そのため、いつ充電し、いつ放電するかを決める充放電計画の策定が極めて重要です。しかし、高精度な電力市場価格の予測技術はまだ確立されていないため、これらの判断は運用者の業務における最も複雑なプロセスとなっています。

このように、蓄電池システムを使った市場取引では、市場価格予測・計画策定、状況に応じた計画の修正といった一連の業務を行う必要があります。これは蓄電池システムを用いない従来の運用業務と比べて、はるかに複雑になります。

2.2 蓄電池システム運用における充放電計画の策定・再調整プロセス

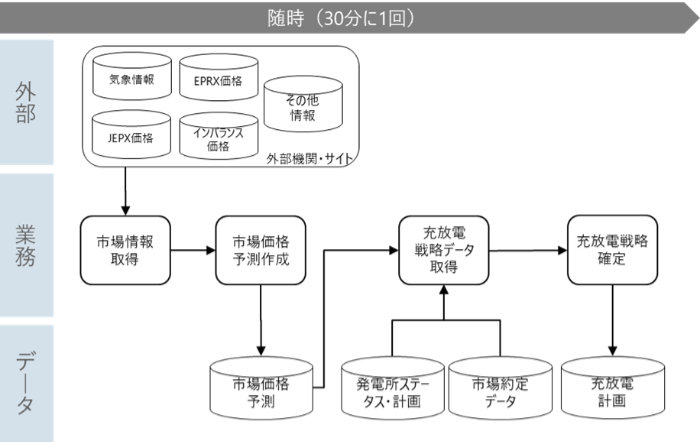

蓄電池の充放電計画を作成するための当日業務の一例を紹介します。業務は、以下の順序で行われます(図2)。

①JEPXやEPRX、気象情報提供システム、インバランス料金情報公表ウェブサイト(ICS)などから価格情報や気象情報を取得し、市場価格を予測する

②価格予測と蓄電池の状態、電力市場の約定状況をもとに、充放電計画を作成する

図2 蓄電池の充放電計画作成に向けた当日業務(例)

これらの計画作成業務は一見単純に見えますが、実際には複数の業務プロセスに分岐しており、それらを並行して進める必要があります。そして、以下のプロセスへと続きます。

- 新しい充放電計画に基づいた当日市場への入札業務

- 当日市場の約定情報の取得

- 新しい計画に基づくOCCTOへの通告変更業務

実際の業務では、複数の業務を同時進行で処理しながら、30分ごとに充放電計画を再策定する必要があります。この頻繁な計画変更が必要となる理由は、当日市場(JEPXの1時間前市場)が「ザラ場取引」であるためです。ザラ場取引では、約定成立のタイミングが市場状況によって変動するため、運用担当者は最新の約定情報が入り次第、直ちに充放電計画を再策定できる態勢を整えておく必要があります。

このように、頻繁な計画調整が求められる業務は、蓄電池を用いない従来の運用では想定されていないものであり、運用担当者には迅速な意思決定と柔軟な対応力が求められます。

上で説明した当日の市場取引対応は、業務の一部に過ぎず、実態の運用業務ではさらに多くの対応が求められます。例えば、送配電事業者からの発動指令による計画変更や、蓄電池に不具合が発生した際の対応などを並行して実行する場合もあります。このように、運用業務は複雑であり、運用担当者の負担は増加しますが、2.3節で述べるような「自動化と手動プロセスのバランス」や「緊急時の対応フロー」を含め、蓄電池システムと市場・送配電事業者の情報連携をどのように行うかを一元的に管理する仕組みと、運用担当者がいつ・何を判断し、どの段階でシステムを介して指令を実行するかを整理したプロセス設計を連動させることが重要になります。

2.3 蓄電池市場取引における業務自動化の限界と最適な運用設計

蓄電池システムの運用業務が複雑で負担が大きいため、多くの実務担当者が業務フローの見直しや、システムの導入・刷新を検討しています。その際によく見られるのが、「すべてをシステムによる自動化で解決できる」という考え方です。

しかし、蓄電池システムを用いた市場取引では、わずかな判断の違いが収益に大きく影響します。そのため、過度な自動化は、ビジネスリスクとなる可能性があります。市場の急激な変動や突発的な機器トラブルなど、予測不能な事態に柔軟に対応できる態勢が必要です。「システムによる自動化」という単純な解決策ではなく、手動での変更プロセスや緊急対応手段を組み込むことで、より安定的で信頼性の高い運用が可能となります。

具体的にどのような手動プロセスや緊急対応手段が必要となるのか、詳しく見ていきましょう。

- 目視による確認

- :システムによる自動化に加えて、特定の重要な取引や充放電計画に関しては、実務者の目で確認するステップを設けることがリスク管理につながります

- 手動による最終決定

- :特に市場価格が急変するような場面では、最終的な充放電のタイミングや取引を実務者が判断できるプロセスを残すことが推奨されます

- 緊急時対応フロー

- :電話やメールなどを活用し、システムトラブルや市場の異常に即座に対応できる体制を整備し、業務の停止や損失を防ぐためのバックアップ手段を確保する必要があります

このように、手動での対応をプロセスに組み込み、業務フローを見直すことで、より安定した運用業務を実現できます。システムによる自動化は便利で効率的ですが、それのみに頼るのではなく、人による適切な管理と監視の仕組みを組み合わせた運用設計が不可欠です。

3章 再生可能エネルギー活用に必要な発電指令デバイスの役割

蓄電池システムの運用には、上位システムによる適切な業務プロセス管理が重要です。加えて、上位システムで策定した計画や充放電指令値を蓄電池システムに連携し、蓄電池の充放電動作に確実に反映させる必要があります。そのため、上位システムと現地の蓄電池システムを接続する発電指令デバイスが十分な性能を備えていることが不可欠です。

発電指令デバイスに必要な性能は、蓄電池システムの使用目的によって大きく異なります。例えば、EPRXの二次・三次調整力や容量市場への対応など、送配電事業者からの指令に合わせて分単位で充放電を行う場合は、指令値を上位システムから蓄電池システムへ受け渡す機能を備えた簡易ゲートウェイ(GW)で対応可能です。一方、EPRXの一次調整力に対応する場合、蓄電池システム側で電力系統の周波数を計測して瞬時に充放電量を指令し、即時に充放電を実行する機能が求められます。そのため、GWのような通信端末ではなく、アナログ計測値入力機能や高速計算機能を備えた産業用PCやシーケンサなどの導入が必要になります。

また、市場取引では、事業者が策定した充放電計画と実際の充放電量の一致が、取引のアセスメントとして設定されています。計画と実績の誤差が許容範囲を超えると、ペナルティが課されます。そのため、充放電実績が充放電計画から外れた場合、発電指令デバイスで充放電指令を再計算し、計画に沿うよう調整する必要があります。発電指令デバイスと連携する蓄電池が単一の蓄電池システムである場合は、再計算が比較的単純であり、基本的な機能を備えたGWでも対応可能です。一方、複数の蓄電池を束ねる蓄電池システムと連携する場合は、より複雑な計算処理が必要となるため、高度な演算機能を備えたGWやシーケンサが必要となります。

さらに、再生可能エネルギー発電所に併設された蓄電池システムでは、送配電事業者からの出力抑制指令に対応する場合があり、その際も発電指令デバイス側で充放電計画の再策定や充放電指令値の再計算が必要となります。

このように蓄電池システムの用途によって、上位システムだけでなく、現地に設置する発電指令デバイスに求められる機能要件が異なるため、導入の際はこれらの要件を満たす適切なベンダーの選定も重要です。

4章 蓄電池システム事業の戦略ポイント

4.1 蓄電池システムを活用する事業者に求められる役割と戦略

日本の電力市場は、再生可能エネルギーの普及や脱炭素政策の充実を背景に、毎年制度変更が行われています。これらの変更は事業者の業務やシステムに影響を与えており、今後も継続的に変化していくと想定されています。そのため、事業者やベンダーは制度変更に都度対応することが必要となります。

しかし、蓄電池システムに関する技術や運用ノウハウは、未だ十分に確立されていません。そのため、蓄電池システムを活用する事業者やベンダーは、競争優位を築くために試行錯誤を続けています。このような状況では、業務に活用するシステムの開発において、独自の技術や運用ノウハウを蓄積できる領域は自社で開発し、それ以外の領域はベンダーに委託することが求められます。事業目的に合った蓄電池システムのノウハウを蓄積することが、電力市場での競争力向上と安定供給に繋がるでしょう。

4.2 事業者が取るべき具体的アクション

蓄電池システムの開発や導入において、事業者は自社のニーズや市場動向を的確に反映した業務設計や機器選定を行う必要があります。しかし、技術の複雑さや市場の急速な変化により、社内の知見だけで最適なソリューションを見つけることは容易ではありません。

この課題を克服するには、多角的な視点を取り入れることが重要です。外部の知見を活用することで、見落としがちなリスクや新たな可能性を発見できます。例えば、類似の技術や市場で実績を持つ企業の経験や、異業種の取り組みを参考にすることで、運用上のリスクを抑制し、効率的な業務設計を実現できます。

機器の選定においても、最新の技術動向や市場のベストプラクティスを取り入れることで、より信頼性が高く、環境変化にも柔軟に対応できるシステムを構築できます。第三者の視点を上手く活用し、自社の戦略と外部の知見をバランスよく組み合わせることで、事業の成功確率を高めることができるでしょう。

さらに、こうしたアプローチにより、単なるコストや性能の比較にとどまらず、長期的な運用面での安定性や市場適応性を考慮した選択が可能となり、事業運営の柔軟性を確保することができます。

まとめ

本記事では、蓄電池システムの導入・運用における業務設計のポイントを、実務例を交えて解説しました。電力市場の変化に適応し、収益向上を実現するためには、適切な業務フローの設計や、発電指令デバイスの活用が不可欠です。

蓄電池システムを使った市場取引では、市場価格予測・計画策定、状況に応じた計画修正など、業務が複雑化する傾向があります。そのため、システムの自動化と手動プロセスのバランスを取りながら、柔軟な運用体制の構築が求められます。

また、上位システムと接続する際には、蓄電システムの用途によって発電指令デバイスの要件が異なるため、適切なベンダー選定も重要です。

今後も蓄電池システムの技術や市場環境は変化し続けます。事業者は、制度変更や技術革新に適応しながら、自社の強みを活かした最適な運用戦略を構築することが求められます。外部知見を積極的に取り入れ、多角的な視点をもつことが、競争力と事業の持続的成長につながるでしょう。

NRIでは、用途に応じ蓄電池システムの選定支援のみならず蓄電池システムの開発支援などの実績がございます。市場環境や制度変更に対応した最適な戦略立案も可能です。導入や運用に関してお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。

プロフィール

-

木村 正憲のポートレート 木村 正憲

産業ITコンサルティング一部

2007年に国内大手総合電機メーカーに入社し、電力自由化に伴うシステム開発業務に従事。2023年よりNRIにて、新エネルギー普及に対応したシステム開発やプロジェクトマネジメント支援(PMO)を数多く手掛けている。特に電力需給、制御、アグリゲーション領域において、市場動向の分析や制度変更を踏まえた業務提案、システム機能要件定義など、多数のプロジェクトで実績を積んでいる。

-

熊野 純一のポートレート 熊野 純一

産業ITコンサルティング一部

重電メーカのシステムエンジニアとして、主に電力会社や発電事業者向けのシステム開発、プロジェクトマネジメント等を担当した後にNRI入社。以降、物流領域や電力・エネルギー領域にてシステム化構想やPMO支援などの業務に従事。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。