システムコンサルティング事業本部 システムコンサルティング事業開発室 佐野 則子

2024年12月17日、資源エネルギー庁から、第7次エネルギー基本計画(原案)が公表されました。2040年度の電源構成のうち再生可能エネルギー(再エネ)が4~5割を占め、初めて火力発電を上回りました。脱炭素の目的だけでなく、エネルギー自給率や燃料調達の面でも重要性が増している再エネを拡大するために、電気自動車(EV)のバッテリーと人口知能(AI)が有用だとNRIの佐野則子は考えています。再エネ拡大を実現させるアイデアを聞きました。

蓄電機能を最大限に引き出す仕組み

再エネ利用の課題の一つは、天候や時間帯によって発電量が変動し、需給バランスがとりにくいことです。その変動を吸収する調整力として期待されるのが、余剰電力を溜めて需要に応じて無駄なく使えるようにする蓄電池です。なかでも佐野は、家庭用蓄電池よりも容量の大きいEVバッテリーに注目しています。

EVは長期的にみれば世界的に増加傾向にあり、日本政府もEV拡大に向けて新車販売の目標数値を設定し、今後、身近な存在となってきます。実際に、EVの普及が進む欧米諸国では、EVバッテリーを使って電力の需給調整を行うアグリゲーター※1 が登場しています。

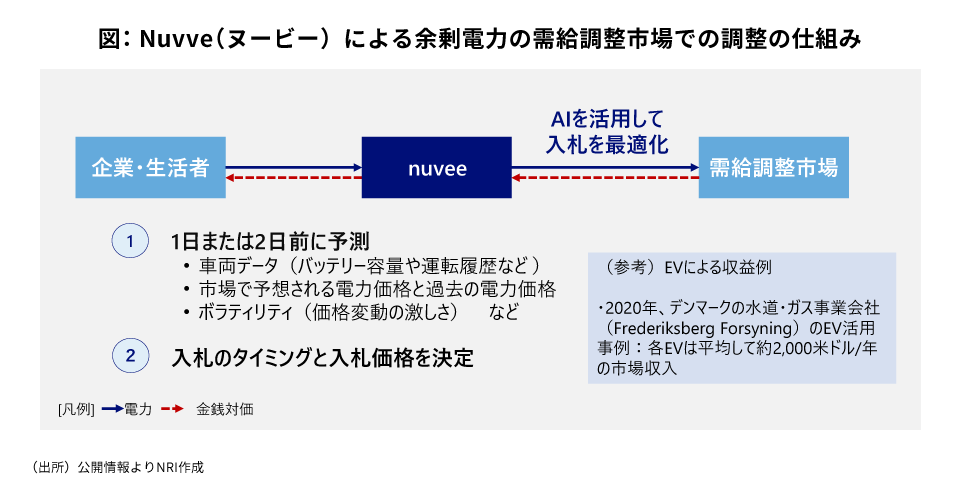

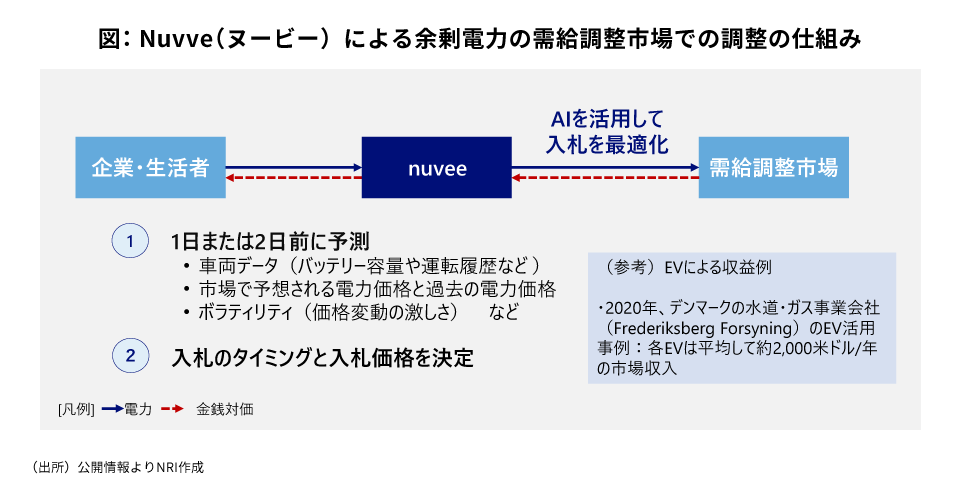

たとえば、米国のNuvve(ヌービー)は太陽光発電の電力をEVバッテリーに遠隔充電して効率的な電力消費を支援しつつ、バッテリーの余剰電力を販売した売電収益をEV保有者に還元するモデルで成功しています。特筆されるのが、余剰電力の調達先として住宅と事業所の両方を対象としたことに加え、乗用車よりも容量が大きく未使用時間の長いスクールバスのEVバッテリーに着目した点です。また余剰電力を需給調整市場へ提供する場合は、AIを駆使して、供給可能な電力量の算出、売買タイミングや入札価格の判断を行うなど再エネ利用の課題である電力の需給バランスの調整に取り組んでいます。

余剰電力を吸い上げると、蓄電池は劣化していきます。だからこそ、EVバッテリーの利用期間を延ばす工夫に目を向けることが大切だと、佐野は考えています。

余剰電力を活用する仕組みだけでなく、バッテリー長寿化の仕組みも同時に整備し、売電による収益還元を増大させれば、より多くのEV保有者が新たに余剰電力を活用する仕組みに参加し、再エネ導入が拡がる可能性があります。また、こうした仕組みが機能することによりEV保有者が増大することも期待されます。

長寿命化の先行事例として、米国のBattGenie(バットジーニー)が挙げられます。同社は充放電中のバッテリー内部状況を監視し、AIで最適な電流や電圧をミリ(1/1000)秒単位で制御できるバッテリー管理システムの組み込みソフトウエアを開発しました。それにより、バッテリー寿命を倍増できたことが同社の社内検証とアメリカ国立再生可能エネルギー研究所(NREL:National Renewable Energy Laboratory)の第三者検証で確認されています。

EVは長期的にみれば世界的に増加傾向にあり、日本政府もEV拡大に向けて新車販売の目標数値を設定し、今後、身近な存在となってきます。実際に、EVの普及が進む欧米諸国では、EVバッテリーを使って電力の需給調整を行うアグリゲーター※1 が登場しています。

たとえば、米国のNuvve(ヌービー)は太陽光発電の電力をEVバッテリーに遠隔充電して効率的な電力消費を支援しつつ、バッテリーの余剰電力を販売した売電収益をEV保有者に還元するモデルで成功しています。特筆されるのが、余剰電力の調達先として住宅と事業所の両方を対象としたことに加え、乗用車よりも容量が大きく未使用時間の長いスクールバスのEVバッテリーに着目した点です。また余剰電力を需給調整市場へ提供する場合は、AIを駆使して、供給可能な電力量の算出、売買タイミングや入札価格の判断を行うなど再エネ利用の課題である電力の需給バランスの調整に取り組んでいます。

余剰電力を吸い上げると、蓄電池は劣化していきます。だからこそ、EVバッテリーの利用期間を延ばす工夫に目を向けることが大切だと、佐野は考えています。

余剰電力を活用する仕組みだけでなく、バッテリー長寿化の仕組みも同時に整備し、売電による収益還元を増大させれば、より多くのEV保有者が新たに余剰電力を活用する仕組みに参加し、再エネ導入が拡がる可能性があります。また、こうした仕組みが機能することによりEV保有者が増大することも期待されます。

長寿命化の先行事例として、米国のBattGenie(バットジーニー)が挙げられます。同社は充放電中のバッテリー内部状況を監視し、AIで最適な電流や電圧をミリ(1/1000)秒単位で制御できるバッテリー管理システムの組み込みソフトウエアを開発しました。それにより、バッテリー寿命を倍増できたことが同社の社内検証とアメリカ国立再生可能エネルギー研究所(NREL:National Renewable Energy Laboratory)の第三者検証で確認されています。

使用済みEVバッテリーの再利用による循環型モデル

EVバッテリーの活用をめぐって、もう1つ佐野が気になったデータがあります。国際クリーン交通委員会(ICCT:International Council on Clean Transportation)の予測によれば、世界の使用済みEVバッテリー数は今後増加し、2030年の120万個から2050年には5000万個に達します。しかし、その“半分”を「再利用」すれば、2050年には12000GWhの蓄電容量を確保できます。そのインパクトは世界の蓄電容量の約9割を占める「揚水発電」※2 が2020年に蓄電した容量実績を超えます。

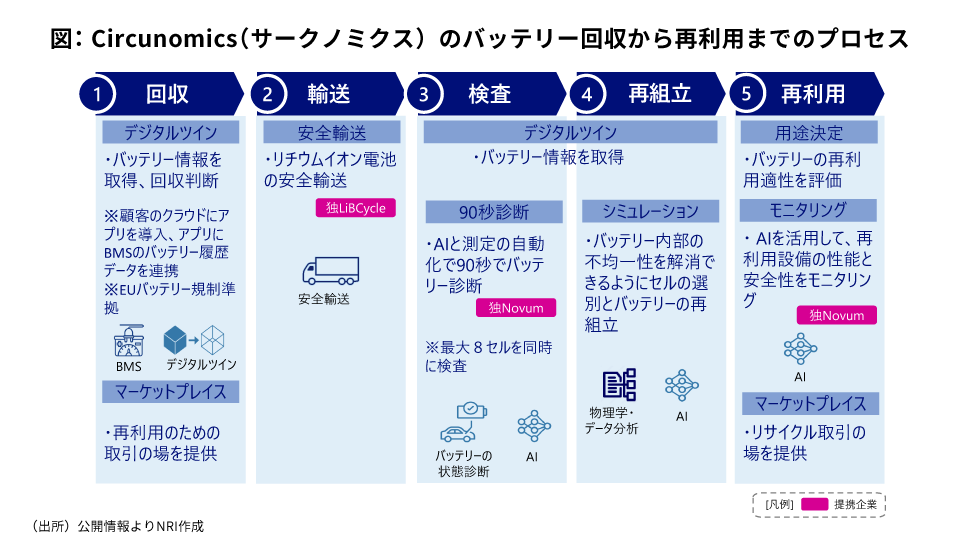

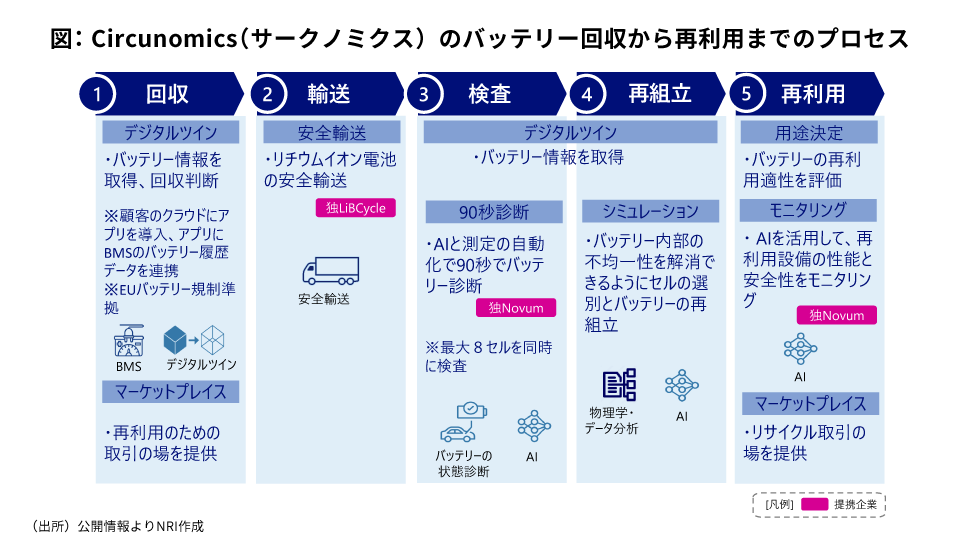

バッテリー再利用の事業化で参考になるのがドイツのCircunomics(サークノミクス)です。AI、デジタルツインなどを用いて、手間の掛かる再利用のプロセスを効率化させているところが特に革新的だと佐野は指摘します。

同社はAIを使って90秒でバッテリーの状態を診断します。バッテリーの中から再利用できるセル(バッテリーの最小単位)を抽出し、複数のセルを組み合わせて蓄電性能をシミュレーションします。そのデータをもとにバッテリーを再組立てし、EVほどバッテリーを酷使しない再エネの蓄電設備などに活用しているのです。そのほか、再利用した蓄電池の性能や安全性をAIでモニタリングするサービスも展開しています。

バッテリー再利用の事業化で参考になるのがドイツのCircunomics(サークノミクス)です。AI、デジタルツインなどを用いて、手間の掛かる再利用のプロセスを効率化させているところが特に革新的だと佐野は指摘します。

同社はAIを使って90秒でバッテリーの状態を診断します。バッテリーの中から再利用できるセル(バッテリーの最小単位)を抽出し、複数のセルを組み合わせて蓄電性能をシミュレーションします。そのデータをもとにバッテリーを再組立てし、EVほどバッテリーを酷使しない再エネの蓄電設備などに活用しているのです。そのほか、再利用した蓄電池の性能や安全性をAIでモニタリングするサービスも展開しています。

保有EVを起点に新しいビジネスへ参入するチャンス

自然災害の激甚化や地政学的リスクの高まりを背景に、必要なエネルギーの安定確保(エネルギーセキュリティ)がますます重要になっています。事業所や住宅などで太陽光発電をしてEVバッテリーに溜め、余剰電力を無駄なく活用する方法は、自然環境や生活環境を損なわずに実行でき、再エネ拡大やエネルギーセキュリティに貢献します。企業にとっては、発電設備に大規模投資をしなくても参入できるビジネスチャンスです。今後のEV普及拡大を睨みつつ、大きなバッテリーをもつEVを囲い込み、 AIなどのデジタル技術を活用し、いち早く有効な仕組みをつくれば、先行者利益も 期待できます。そうした成功事例が多く生まれるように、調査研究や情報発信を通じてビジネスのすそ野を広げていきたい、と佐野は考えています。

- ※1アグリゲーター:電力を使用する多くの需要家が持つエネルギーリソースをたばね、需要家と電力会社の間に立って、電力の需要と供給のバランスコントロールや、各需要家のエネルギーリソースの最大限の活用に取り組む事業者のこと。

- ※2揚水発電:電力の需要が少ない時間帯に余剰電力を利用して水を高い場所に汲み上げ、需要が高まる時間帯にその水を落下させて発電する方式の水力発電のこと。電力を一時的に「蓄える」ことができるため、蓄電池のように機能する。

プロフィール

-

佐野 則子のポートレート 佐野 則子

システムコンサルティング事業開発室

民間シンクタンクを経て、1998年野村総合研究所に入社。システムエンジニアを経験した後、事業変革や業務改革などのコンサルティング業務に従事。

現在は、デジタルで社会課題を解決することを目的として、社会提言、社会課題解決の実行支援、海外における革新的なデジタル活用調査、生活者の意識調査、事業創出の人財育成などを行っている。少子高齢化に関するヘルスケア分野の日米特許所有。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。