多くの企業がDX推進に取り組みつつも、事業貢献につながる成果創出に苦心している現状があります。この連載では、DXの次なるステージとして、より戦略的かつ効果的なアプローチを実現する「戦略的ITポートフォリオマネジメント(SPM)」について解説します。第1回では、DX推進の現状と課題を再確認し、SPMの概要と期待される効果を説明します。

はじめに:日本におけるDX推進の現在地

近年、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進していますが、その道のりは決して平坦ではありません。DXは単なるデジタル技術の導入ではなく、ビジネスモデルの変革や組織文化の転換を伴う複雑なプロセスです。そのため、多くの企業がその実現に苦心しているのが実態です。例えば、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2024」などの調査結果を見ると、約35%の日本企業がDXの成果が「出ていない」あるいは「わからない」と回答しており、多くの企業がDXによる成果創出に苦労している現状が見られます。

DXの成果創出に苦戦する原因

多くの日本企業がDXの成果創出に苦労している原因として、以下3つが考えられます。

①全社的な経営・事業戦略やDX戦略と個別プロジェクトとの整合性不足

近年、経営・事業戦略に基づき、全社的なIT戦略・DX戦略を策定することは一般的になりつつあります。しかし、それらの戦略と個別DXプロジェクトの整合が十分にとれておらず、適切に連携していない状況が見られます。

例えば、ある企業では、「デジタル技術を活用した顧客体験の向上」という全社的なDX戦略を掲げていますが、実際に進行している個別プロジェクトを見ると、社内の業務効率化に偏っており、顧客体験の向上に直接はつながらない、といったケースが発生しています。

このような状況では、経営・事業戦略の目標達成に貢献しないプロジェクトへの不必要な投資が発生したり、戦略目標達成に直結する取り組みができなかったり、十分なリソース割当ができなかったりするリスクがあります。結果としてDX投資の成果が限定的となるほか、IT・DX部門は経営層・事業部門から必要なIT・DX投資を獲得できず、企業全体の競争力向上につながらない可能性があります。

②DXプロジェクトの進捗や事業貢献度の効果測定と可視化の不足

従来のIT投資管理では、企画段階で投資対効果を設定し、プロジェクトのGo/NoGo判断を行ってきました。

一方、個別のプロジェクト開始後の進捗管理や、プロジェクト完了後の事業貢献の効果測定というトラッキングは不十分、もしくは実施していない、といったケースも多く見られます。結果として、プロジェクトの事業貢献度や投資対効果の評価が定性的・定量的両面で困難となっており、効果が不足している際の中止判断や追加施策の実行といった意思決定を行う際の障害となっています。

③企業全体でのIT資源(予算・人的リソース)の管理や優先順位の検討不足

近年では企業内で多数のDXプロジェクトが並行して企画・実行されていますが、全社的な観点でのIT資源管理ができておらず、本来取り組むべきプロジェクトが実施できていない、といった状況も見られます。例えば、各事業部が独自にクラウド環境やクラウド人材を拡充してしまい、全社として見れば、重複投資が発生しているほか、本来であれば全社を挙げて注力すべき重要プロジェクトに人材が配置できず、結果として事業運営に支障をきたす、といった事態も見られます。

DXの成果創出に貢献する戦略的ITポートフォリオ管理(SPM: Strategic IT Portfolio Management)

このようなDXの成果創出における問題点の解決方法として、近年では戦略的ITポートフォリオマネジメント(SPM)という管理手法が注目されています。

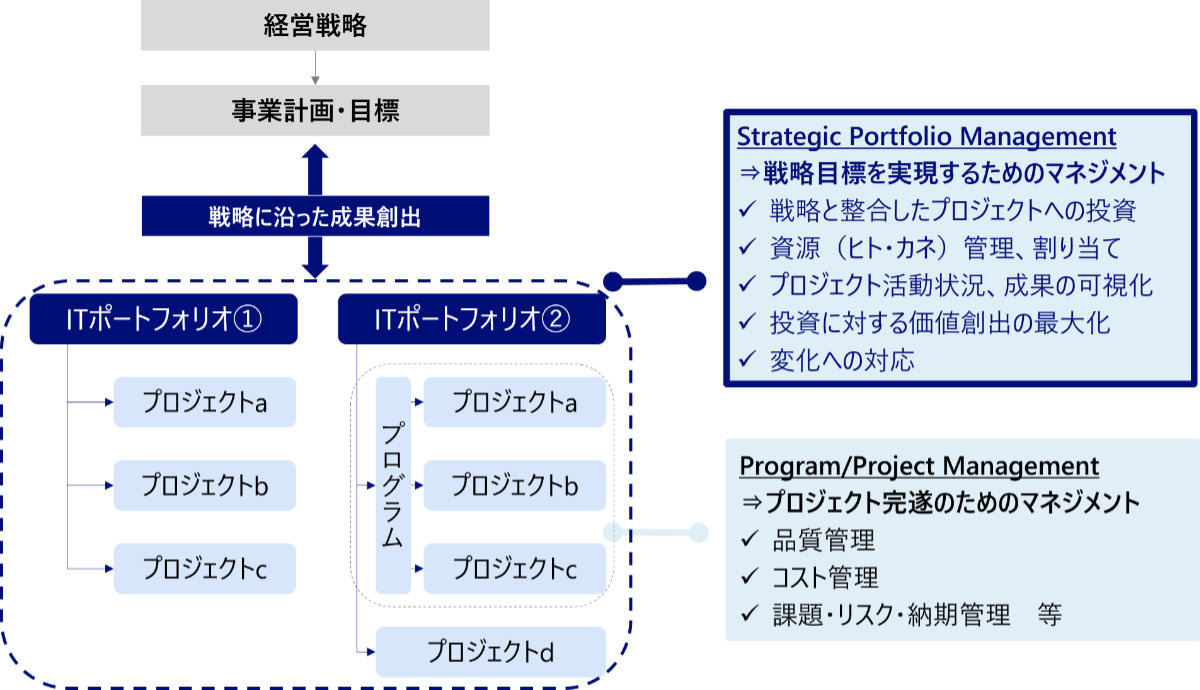

SPMとは、組織の戦略計画・事業目標などの達成に向けて、複数のDXプロジェクトを、投資対効果管理が可能なポートフォリオという単位で束ね、全体を俯瞰的に管理・推進するためのマネジメント手法です。SPMでは、各ポートフォリオが組織の事業目標にどのように貢献するのかを明確化し、戦略との整合性を重視します。また、期待される投資対効果(ROI)や投資回収期間などの観点から、ポートフォリオやプロジェクトの優先順位を定め、投資や人材などのIT資源の配分を行います。さらに、各ポートフォリオの進捗と成果を継続的にトラッキングし、必要に応じて戦略や優先順位の見直しを行うことで、変化する事業環境に柔軟に対応し、DX投資による価値創出を最大化することを目指します(図表1)。

図表1:戦略的ITポートフォリオ管理(SPM)のスコープ

これまで主流なマネジメント手法であったプロジェクト/プログラムマネジメントは、主にプロジェクト/プログラムのQCD(品質・コスト・納期)管理に重点を置き、効率的な実行を目指すものでした。一方、SPMは戦略目標との整合性や事業貢献度を重視し、複数のプロジェクトを包括的に管理します。このアプローチの違いにより、SPMは複雑で多岐にわたるDXに関する取り組みの管理に特に適しています。

DXの成果創出管理にSPMを用いるメリット

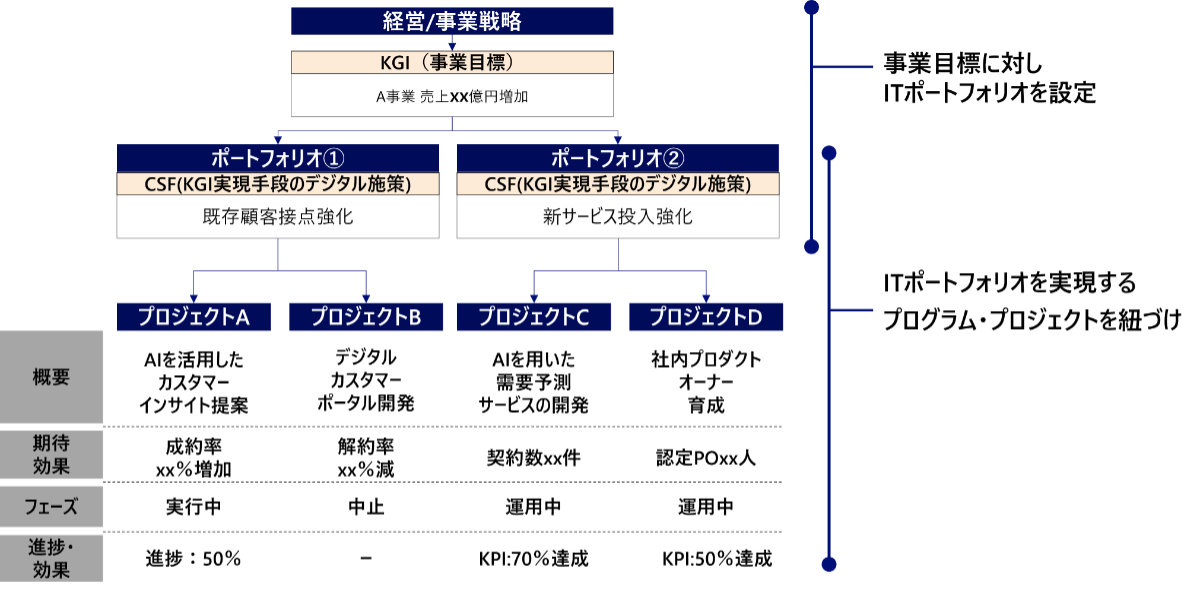

事業目標の達成に向けたDXは、基本的に単一のプロジェクトではなく、複数のプロジェクトの組み合わせが必要となります。

例えば、図表2に示すように、あるセグメントの売上拡大という事業目標のへ達成に向けては、サービス開発といったプロジェクトだけではなく、「社内プロダクトオーナー育成」といった組織のアジリティを高める活動と組み合わせることで初めて貢献できます。

図表2:事業目標に対するITポートフォリオの管理イメージ

これらの複数のプロジェクトを1つのITポートフォリオとして捉え、関連するプロジェクトを統合的に管理することで、以下のような効果が期待できます。

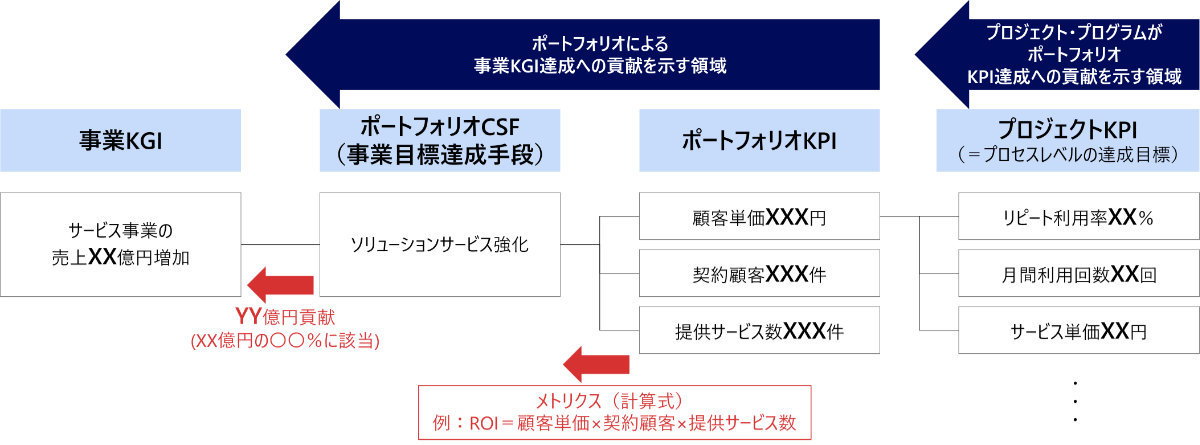

①事業目標とDXプロジェクトの整合性・貢献度合いの可視化

事業目標に対してポートフォリオを紐づけることで、各DXプロジェクトと事業目標との関連性が明確になります。例えば、売上目標を定めた事業KGI(重要目標達成指標)を実現する手段として、ポートフォリオCSF(重要成功要因)とそのKPI(重要業績評価指標)を定義、更にそれらに関連する各プログラムやプロジェクトのKPIを定義することで、個々のプロジェクトが全体の目標達成にどのように貢献しているかを可視化できます(図表3)。これにより、DX投資の全体像と各取り組みの位置づけを明確化し、より効果的な意思決定が可能になります。

図表3:事業目標に対する貢献度合いの可視化

②全社視点の投資優先度判断基準と判断根拠の明確化

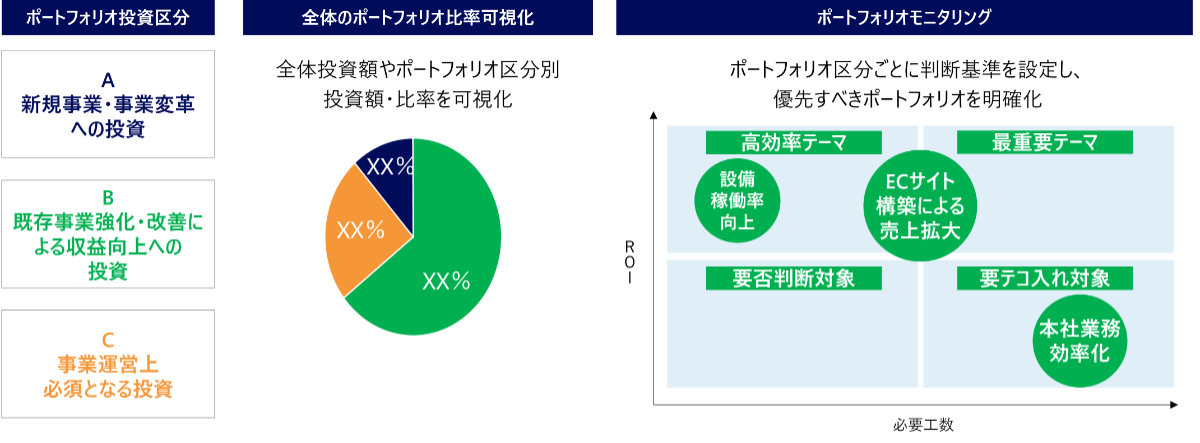

ポートフォリオごとの事業貢献度や投資対効果(ROI)が数値化・比較可能になるため、各ポートフォリオや個別DXプロジェクトのうち、どれを優先すべきか客観的に評価する基準を確立できます。例えば、ポートフォリオごとに投資区分を設定することで、全社の投資状況を可視化、区分ごとに優先度の判断基準を設定・可視化することで、明確な根拠を持ったうえでIT資源(予算・人材)の配分を判断できます。また、このように判断根拠を透明化することで、経営・事業・ITの各部門による合意形成がスムーズになり、全社一丸となった取り組み推進の強化も期待できます。

図表4:ポートフォリオの可視化と投資優先度判断

まとめ

本稿では、多くの日本企業がDXの成果の創出に苦戦している現状と、その課題を解決する手段として戦略的ITポートフォリオ管理(SPM)をご紹介しました。この管理手法を取り入れることで、事業目標とDXプロジェクトの整合性・貢献度合いの可視化や、全社視点での投資優先度判断基準の明確化など、SPMの導入によりDXの成果創出を加速させることが期待できます。次回は、SPMの活動内容と導入ステップについてご紹介します。

プロフィール

-

佐竹 真悟のポートレート 佐竹 真悟

ITマネジメントコンサルティング部

2008年に野村総合研究所に入社。公共系の業務改革・プロジェクトマネジメント支援業務に従事。

2016年に日系製造業のAPAC地域統括法人へ出向し、APACのIT戦略策定、SAP導入プロジェクトマネジメントを経験。

現在は、幅広い業界を対象にITマネジメントコンサルティング業務に従事。

専門分野は、DX戦略立案・推進支援、グローバルITマネジメント改革。 -

湯峰 達也のポートレート 湯峰 達也

ITマネジメントコンサルティング部

国内SIerにて会計領域におけるシステム開発や業務コンサルティングの業務経験を経て、2017年に野村総合研究所に入社。製造業や建設業を中心にDX戦略立案~システム化構想、デジタル変革に伴う伴走支援などのコンサルティング業務に従事。専門分野は、DX推進支援、システム化構想・計画策定、プロジェクトマネジメント。

-

長崎 雄貴のポートレート 長崎 雄貴

ITマネジメントコンサルティング部

メーカー系SIerにて製造業向けの基幹システム(ERP)、製造管理システム(MES)を中心とした技術営業、業務改革コンサルティング、PMOなどに従事。2024年に野村総合研究所入社以降、様々な業界を対象にITマネジメントコンサルティング業務に従事。専門分野はITファイナンス、システム化構想・計画策定、実行支援。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。