変わるシニア世代の就業意識・行動 ~多様な働き方を支える情報基盤のあり方を考える~

野村総合研究所(NRI)のグループ会社であるNRI社会情報システムは、全国の市区町村に設置されているシルバー人材センターに対して業務システムを提供することにより、高齢者の生きがい就業や地域経済の活性化を支援しています。同社は10年以上前からシニア世代の就業状況や働く意識を調査するアンケート調査を行っており、この度2019年度の「変わるシニア世代の就業意識・行動」をテーマとした調査結果がまとまりました。調査結果から見えてきたシニア世代の就業に対する意識、働き方の変化について紹介します。

65歳がシニア世代の就業の転換点

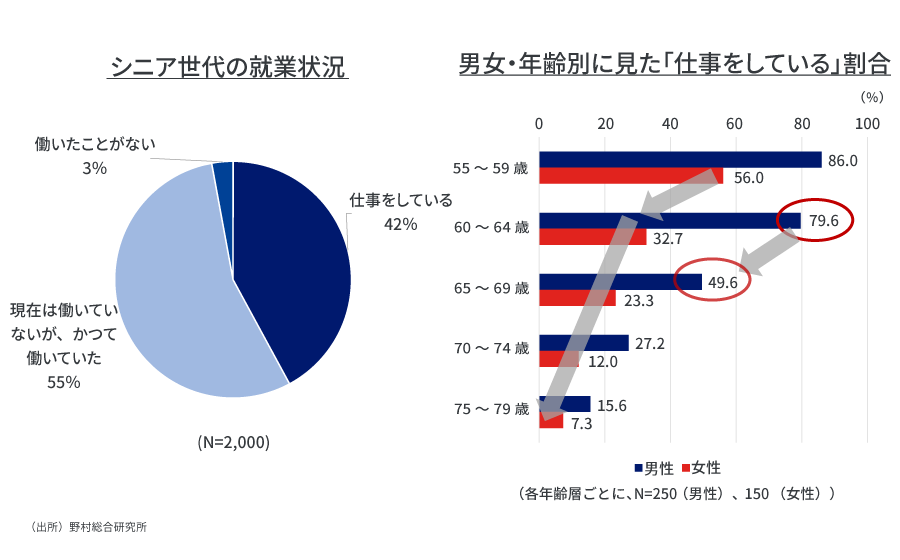

今回の調査の目的は、シニア世代の就業状況や働く意識、さらにはライフスタイル、価値観などを把握し、今後のシニア就業機会拡大に向けた考察、提言を行うことです。調査方法はインターネット調査サービスを用い、55歳から79歳まで、5歳刻みでそれぞれ400名(男性250名、女性150名)、全国計2,000名の方々から回答を得ています。

まずアンケート対象者全員の就業状況ですが、「仕事をしている」人が42%、「現在働いていないが、かつて働いていた」人は55%でした。この結果を男女・年齢別に見ると、男性は55~59歳で86.0%、60~64歳でも79.6%が「仕事をしている」と回答していますが、65~69歳になると49.6%と大きく減少しています。一方、女性は男性よりも早い時期から働いている人の割合が減少し、55~59歳で56.0%、60~64歳では32.7%となります。

高田は男性の働いている人の割合に注目し、「60歳代の前半と後半で、働いている人の割合の差が大きい。つまり、65歳を境にして、男性の働き方が大きく転換している」と語ります。

高齢者が求める多様な働き方に見合った制度が必要

55~59歳で現役の正社員として働いている方々に対し、将来の働き方について聞いた結果も注目すべきものでした。55~59歳の現在を100%とすると、60~64歳時点で正社員として働きたいと答えた方は70.2%、さらに65~69歳になると46.2%と半分を切り、パートや派遣・嘱託社員として働きたいと答えた人の割合と同程度になります。さらに70~74歳になると、正社員を希望する割合は26.9%に留まり、パートや派遣・嘱託社員以外にも、シルバー人材センターやNPOなどの組織に所属した臨時・短期の仕事や、インターネット経由で受注する仕事を希望するといった回答の割合も増加します。

この調査結果を踏まえつつ、高田は高齢者の就業のあり方についての議論をもっと深めければならないと語りました。

「現在、政府は70歳までの雇用延長についての検討を進めています。すでに定年を65歳まで延長する動きは定着しつつありますが、現在の雇用制度をそのまま70歳まで引き上げようとすると、多様な働き方をしたいという高齢者のニーズとミスマッチが生じる恐れがあるのではないかと懸念しています。高齢者が求める多様な働き方を見極め、70歳以降の働き方にも留意した上で、60歳代後半の就業のあり方を考えていく必要があるでしょう」

シニア世代の多様な働き方を支えるためには、社会横断の情報連携が必要

今回の調査結果をもとに、小松は「シニア世代の意識」と「求人側の課題」、そして「就業に関する法制度」の3つの観点で多様化が複雑に進んでいる事が、高齢者就業の根本的課題であると指摘します。 「シニア世代は自分に適した仕事の探し方がわからない」、「雇用する側はシニア人材の活用の可能性に気づいていない」、そして「制度の検討の場では、現実社会でシニアがどう働きたいと考えているかを理解できていない」という、3重の「気づいていない」状態が生み出され、社会全体の高齢者就業のマッチングの非効率を招いているのです。

「シニア世代が仕事を求めてハローワークに出向いたが、希望する仕事に出会えなかった。しかし仕事の内容によっては、ハローワークにはなくてもシルバー人材センターにはたくさんある。そういったケースが現実社会で起きています。高齢者就業支援団体や、民間企業が主導するITを用いたスキルのマッチングサービスなどが、多数混在する方向に社会は進みつつあります。シニア世代にとって仕事を探す選択肢が増えるのは望ましいと言えますが、一方では、社会の中で、求人や求職の情報の分断が進むことがないように、横断的な情報連携のための環境整備も必要性を増しています。これは、Society5.0が描く未来像とも合致しています」と小松は語りました。

人手不足が深刻化している現在、シニア世代に期待する声は日に日に高まっており、法制面の整備、あるいは雇用側の受け入れ体制の強化が始まっています。ただ実際に働くシニア世代となる彼らの声に耳を傾けて多様なニーズを汲み取ることにもっと意識を向けるべきではないでしょうか。

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

プロフィール

-

小松 隆

-

高田 伸朗

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。