デジタルガバメントでどのような未来を描き、どのような社会変革を生み出すのか

新型コロナウイルスの感染拡大により社会のデジタル化が加速する一方、行政サービスのデジタル化の遅れがあらわになりました。今後の不確実で変化の激しい社会において、「デジタルガバメント」の必要性や重要性は一層高まります。デジタルガバメントを推進する上で、どのような社会を目指し、どのような未来を描くのか。そしてその過程で、どのようにしてイノベーションを起こしていくのか。野村総合研究所(NRI)の水石仁、岡村篤、岡本宗一郎、毛利一貴、出口満、志村太郎に聞きました。

改めてクローズアップされたデジタルガバメントの重要性

新型コロナウイルス感染拡大により、改めてデジタルガバメントの重要性がクローズアップされました。同時に、デジタル技術の活用により、既存の行政プロセスや手続きをデジタル化することにとどまらず、デジタル化する社会において行政の仕組みや役割そのものを変革することの重要性も浮かび上がりました。

デジタルガバメントの先駆的事例である、台湾の市民参加型政策立案プラットフォームJOINは、政府ではなく市民自らが社会課題を設定し、一定以上の賛同を集めた提案に対して、政府は60日以内に対応を回答する仕組みとなっています。行政は市民発の提案をサポートもしくは補完する役割を担っているのです。

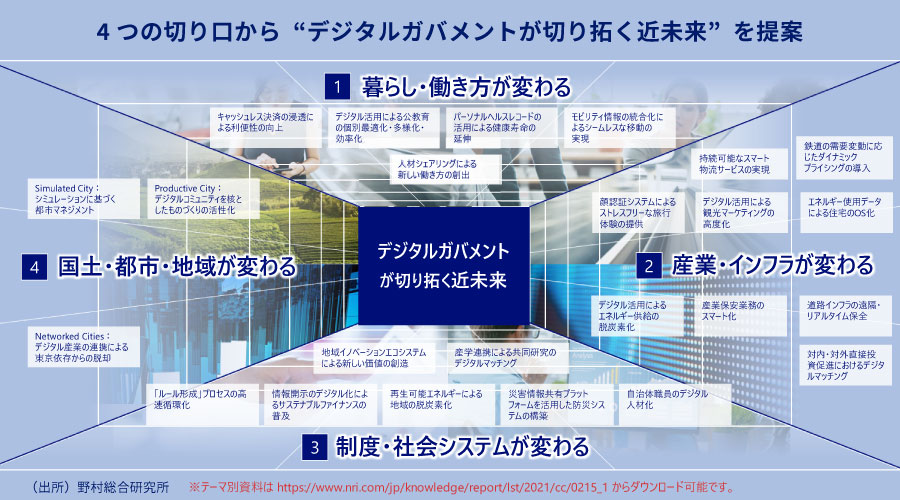

このように、社会の在り方そのものを変えていくデジタルガバメントがどのような未来を切り拓くのか、NRIでは「暮らし・働き方が変わる」「産業・インフラが変わる」「制度・社会システムが変わる」「国土・都市・地域が変わる」の4つの切り口から提案を行っています。

デジタルガバメントが切り拓く4つの近未来像とは

「暮らし・働き方が変わる」

例えば教育分野では、GIGAスクール構想を背景にデジタルを活用した教育がはじまっています。これまでの公教育と大きく異なるのは、習熟度に合わせて児童生徒が取り組む問題を個別最適化して提示することです。教師は授業を行うだけでなく、その問題を理解しているのか、モチベーションが下がっていないかなど、子どもの学習状況を見守り、相談にのったり助言したりすることが重要な役割となっています。

また、デジタル活用によって学びと育ちに関する情報を速やかに把握・分析できるようになることで、エビデンスに基づく教育政策の機動的な立案も可能になります。

「産業・インフラが変わる」

日本の電子政府への試みは着実に進展していますが、この動きが労働生産性の改善や生活の豊かさに、充分には結びついていないのが現状です。変革のポイントは、「遠隔・自動化」「究極最適化」「即時・変動的」です。つまり、現場の手作業から遠隔・自動化サービスへ転換すること、またビッグデータドリブンによるサービスの究極最適化を進めること、そして画一・網羅的サービスから即時・変動的サービスへ転換を図ることです。例えば、高い技能が必要なプラント保安業務を自動化し、カメラやセンサーでリアルタイムにモニタリングして、応急処置はドローンやローバーが対処すれば、生産プロセスの最適化、故障・事故の防止などを進められ、業務の効率性・安全性を高められます。

これを実現するためには、自社内の使用に限っている保安データを、業界を横断したデータプラットフォームでセキュリティや匿名性を担保しつつ共有することが必要です。これによって、AI化に必要な情報量が確保でき、生産やメンテナンスのプロセスを最適化できます。

「制度・社会システムが変わる」

日本全体で、単線型、終身雇用のキャリアパスを変えていこうという動きがあります。しかし、実際に企業に雇用されている正規職員は、副業・兼業率が依然として低いのが現状です。これを打破して人材シェアリングを進めていくカギが、複数企業による共同体の組成です。これは、ひとつの企業・自治体に仕事の軸足を置きつつ、複数企業・自治体で人材をシェアしていく考え方です。ひとつの企業・自治体で中長期的な活躍を前提とした雇用契約をしつつ、出向等を活用した人材流動化を推進することで、働く人は企業・自治体の枠を超えたキャリア形成を実現し、また雇用が分散されることで失業リスクを低減することができます。企業・自治体にとっては人材流出のリスクを減らせることが最大のポイントです。実現に向けて、国・自治体等による賃金格差への補助や共同体形成に向けたマッチング支援、企業等を跨いだ人材情報データベースや人材管理システムの構築・提供が求められます。

「国土・都市・地域が変わる」

未来の国土・都市像として、NRIでは3つの方向性を提唱しています。1つ目がシミュレーションに基づく都市マネジメント「Simulated City」です。車や人の流れ、CO2等の環境計測情報等を把握・分析し、これらの都市課題を解決するためにリアルタイムで施策に反映するという考え方です。

2つ目はデジタルコミュニティを核としたものづくりの活性化を図る「Productive City」です。都市ごとにデジタル技術を核として「ナレッジシェアの仕組み」「共用のものづくり環境」「まちなか実地でのテスト機会の提供」がなされれば、その都市に根ざした市民参画型のものづくりサイクルの創出、ひいては新産業創出にも繋げられるという考え方です。

3つ目はデジタル産業の連携によって東京依存からの脱却を図る「Networked Cities」です。地方にはすばらしい資源や技術力をもった企業が存在します。地方の自治体が自発的に動くことで、距離を超えて自治体同士が繋がり、地方発の新しい産業の発展、経済の発展が作り出せるという考え方です。

デジタルガバメントの推進に向けて

デジタルガバメントの推進に今後必要となるのは、官、民間企業、住民などのさまざまなステークホルダーを巻き込んだ検討プラットフォームの構築です。

また、①国と地方自治体の連携、②官と民の連携、③都市と地域(地方自治体)内での連携を強化するために、国と地方自治体が仕組み・仕掛けづくりをすることが期待されます。例えば、①については、全国共通のシステム基盤は国が整備し、その上で地域固有の事情や特性を踏まえた地方の自主的な戦略を重ねることが重要です。②については、官と民間企業との連携による認証、インテグレーション、セキュリティなどの技術開発、そして③については、都市・地域(地方自治体)が連携して、行政職員がデジタル化に関する知識や経験をもてるような組織・キャリア形成を行うことなどが考えられます。

NRIでは、デジタルガバメントの推進に向けて、さまざまな検討プラットフォームの構築を支援するとともに、今後もさまざまな提言を行っていきたいと考えています。

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

プロフィール

-

水石 仁

-

岡村 篤のポートレート 岡村 篤

コンサルティング事業本部 社会システムコンサルティング部長

2003年慶應義塾大学経済学部卒業後、同年NRI入社。

入社後、主に国内外の産業政策・都市開発関連の案件に従事。

その後、産業政策・都市政策の一環としてMICE分野の案件にも従事。国や自治体の戦略策定支援に加え、民間業の施設開発やエリア開発支援等を手掛ける。

その他、地方創生関連案件や大規模再開発案件、人材政策案件など多数の実績を有する。

2017年から2023年にかけて、立教大学において「コンベンション産業論」を担当。

2022年から国際的なMICE業界団体であるMPI(Meeting Professionals International)のJapan Chapter会長に就任。2025年からは前会長職に就任。 -

岡本 宗一郎

-

毛利 一貴のポートレート 毛利 一貴

コンサルティング事業本部 社会システムコンサルティング部

2010年にNRIに入社。公共経営戦略コンサルティング部や経営コンサルティング部門での採用主担当を経て、現職に至る。大学・大学院での学びを活かし、国土計画、地方創生、まちづくりにかかる政策立案・効果検証のプロジェクトに多数従事。近年は、データ・テクノロジーによる行政・産業界の変革に注目し、行政DXやスマートシティ関連のプロジェクトにも注力。エンドユーザーのウェルビーイング向上を目指すなど、多様なステークホルダーにとって不幸を生まない持続可能な仕組みの実現を目指す。

-

出口 満

-

志村 太郎

コンサルティング事業本部 社会システムコンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。