未来創発センター 未来社会・経済研究室 李 智慧

人間の姿に似せた「人型ロボット(ヒューマノイドロボット)」が、中国では次の革新的産業として注目されています。人型ロボットは、複雑な環境で多様なタスクを自律的に行える汎用性を備え、従来の産業ロボットにはない新たな可能性を備えています。政府の後押し、完備したサプライチェーン基盤や優れた研究開発力を背景に、中国の人型ロボット本体企業の数は世界の半数を占めるまでに拡大しました。2024年は「人型ロボット元年」と呼ばれるほど盛り上がりを見せ、ものづくりやサービスの現場で実証実験が始まっています。本記事では、中国の先端技術の事例に詳しい未来創発センターの李 智慧が、人型ロボット産業の現状と強み、直面する課題、そして日本への示唆を整理します。

人型ロボットとは何か――その特徴と現状

人型ロボットは、人間に似た外観と認知・実行能力を備え、「大脳(認知と計画)」「小脳(全身の運動制御)」「ボディ(感知と実行)」の三要素で構成される次世代技術です。従来の産業ロボットが固定環境で単一作業を担ってきたのに対し、人型ロボットは複雑な環境で多様なタスクをこなす汎用性を持ち、人間の生活圏に溶け込む可能性を有しています。こうした特性から「コンピューター」「スマートフォン」「新エネルギー車(EV車)」に続く革新的製品と位置づけられ、多くの企業が参入し、人型ロボット産業が急速に拡大しています。2024年には関連投資が大幅に伸び、中国全体のロボット投資の半数近くを人型ロボット分野が占めたことから「人型ロボット元年」と呼ばれるようになりました。

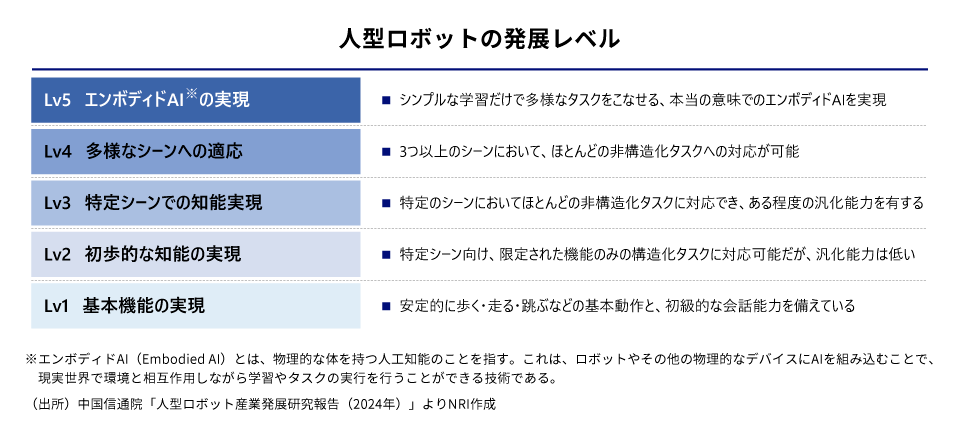

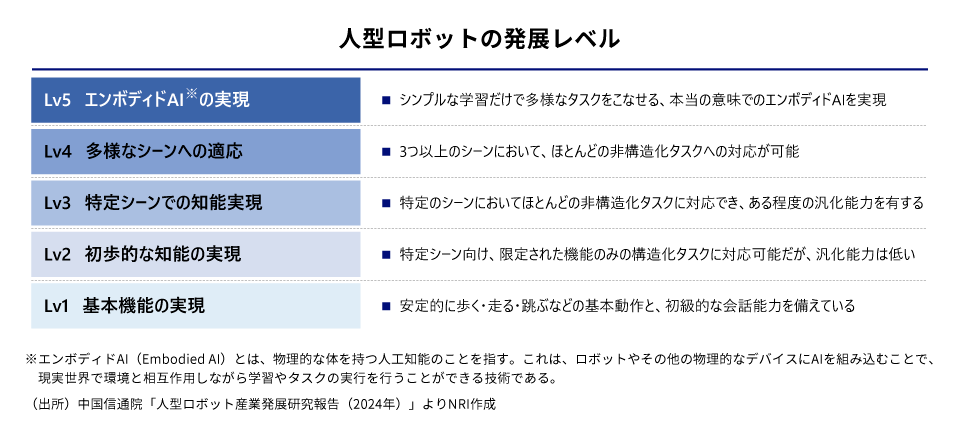

期待される活用分野は幅広く、工場での荷物運搬や組立といったものづくりから、商業施設での接客や観光地での案内、将来的には介護やリハビリなど家庭サービスにまで及びます。中国信息通信研究院が定める技術レベルでみると、2024年末時点、人型ロボットの大半が基本動作や会話を行うレベル1にとどまり、一部が工場で単純作業を担うレベル2に到達した段階です。しかし、その進化が早く、2025年8月時点、無人店舗や自動車工場である程度の汎化能力を有するロボットも出始めています。

期待される活用分野は幅広く、工場での荷物運搬や組立といったものづくりから、商業施設での接客や観光地での案内、将来的には介護やリハビリなど家庭サービスにまで及びます。中国信息通信研究院が定める技術レベルでみると、2024年末時点、人型ロボットの大半が基本動作や会話を行うレベル1にとどまり、一部が工場で単純作業を担うレベル2に到達した段階です。しかし、その進化が早く、2025年8月時点、無人店舗や自動車工場である程度の汎化能力を有するロボットも出始めています。

「製造基盤・人材・データ」が生み出す中国の競争優位

中国の人型ロボット産業は、独自の強みによって支えられています。第一に、製造業大国としてのサプライチェーン基盤です。EV車や電子機器で培ったサプライチェーンを活かし、部品の共同開発から生産までを迅速に実施できる基盤が整備されています。

第二に、研究開発及び人材面での強みです。モルガン・スタンレーの調査によると、中国の過去5年間の人型ロボットに関連した特許出願件数は世界最多であり、2024年時点でロボット関連専攻の大学在学生は58万人と世界全体の42%を占めています。人型ロボット企業の創業者も30~40代前半が中心で、留学経験を持たず国内で育った人材が産業を支える存在になっています。

第三に、豊富なデータ資源です。2024年のデータ生成量は41.06ZB※1と世界最大規模です。国家主導で計算インフラの整備や公共データの利用が進み、AIの学習環境が一段と強化されています。さらに大規模なデータ採取工場によるリアルデータの採取、ロボットの学習用の合成データも次々と整備されています。

こうした強みは具体的な事例からも確認できます。その代表例の一つがUBTECH社です。同社は電池を自律的に交換できるロボットを開発し、工場での24時間稼働を実現しました。BYDやアウディ、吉利汽車、フォックスコンなど大手企業が導入を始めており、作業効率の改善や人件費削減に直結しています。また、商業や流通の現場への応用も広がっており、生活関連サービス大手の美団はGalbot社と提携して無人ドラッグストアを開設しています。オンライン注文の受領から、注文品のピッキング、自動梱包機への投入まで、ロボットが一連の作業を独自で完成できる仕組みを整えました。観光地では人型ロボットが案内役を務め、ライブコマースでは多言語で商品紹介を行う人型ロボットも登場しています。これらは、黎明期にある技術でありながら、中国の強みを背景にして、応用の裾野が急速に広がっていることを示しています。

第二に、研究開発及び人材面での強みです。モルガン・スタンレーの調査によると、中国の過去5年間の人型ロボットに関連した特許出願件数は世界最多であり、2024年時点でロボット関連専攻の大学在学生は58万人と世界全体の42%を占めています。人型ロボット企業の創業者も30~40代前半が中心で、留学経験を持たず国内で育った人材が産業を支える存在になっています。

第三に、豊富なデータ資源です。2024年のデータ生成量は41.06ZB※1と世界最大規模です。国家主導で計算インフラの整備や公共データの利用が進み、AIの学習環境が一段と強化されています。さらに大規模なデータ採取工場によるリアルデータの採取、ロボットの学習用の合成データも次々と整備されています。

こうした強みは具体的な事例からも確認できます。その代表例の一つがUBTECH社です。同社は電池を自律的に交換できるロボットを開発し、工場での24時間稼働を実現しました。BYDやアウディ、吉利汽車、フォックスコンなど大手企業が導入を始めており、作業効率の改善や人件費削減に直結しています。また、商業や流通の現場への応用も広がっており、生活関連サービス大手の美団はGalbot社と提携して無人ドラッグストアを開設しています。オンライン注文の受領から、注文品のピッキング、自動梱包機への投入まで、ロボットが一連の作業を独自で完成できる仕組みを整えました。観光地では人型ロボットが案内役を務め、ライブコマースでは多言語で商品紹介を行う人型ロボットも登場しています。これらは、黎明期にある技術でありながら、中国の強みを背景にして、応用の裾野が急速に広がっていることを示しています。

直面する技術面、収益面での課題

急速な発展を遂げる一方で、人型ロボット産業は依然として多くの課題を抱えています。特に技術面では三つの壁があります。第一に、アルゴリズムの限界です。動作制御や対話能力は向上しているものの、エンボディドAIモデルの未熟により、現状では、多様な環境において事前に学習していない内容でも、常識にもとづいて柔軟に推論し対応する「汎化能力」は、まだ十分ではありません。第二に、データの制約です。開発にはトレーニングデータが不可欠ですが、その収集には膨大な時間とコストを要します。第三に、開発基盤の制約です。先端半導体の調達制限や、汎用エンボディドAIプラットフォームの整備の遅れが効率的な開発を妨げています。

技術面に加え、収益面の課題があります。唯一の上場企業であるUBTECH社も、人型ロボット事業の成長率は高い一方で、売上構成比は全体の約1割にとどまっています。2024年には同社が売上の36.6%を研究開発費に充てていることから、多くの人型ロボット企業にとって研究開発費用の持続的な確保は大きな課題となっています。

このように、人型ロボット産業の持続的な発展には技術面の課題、そして収益モデルの確立というビジネス面の課題の双方を克服することが不可欠です。

技術面に加え、収益面の課題があります。唯一の上場企業であるUBTECH社も、人型ロボット事業の成長率は高い一方で、売上構成比は全体の約1割にとどまっています。2024年には同社が売上の36.6%を研究開発費に充てていることから、多くの人型ロボット企業にとって研究開発費用の持続的な確保は大きな課題となっています。

このように、人型ロボット産業の持続的な発展には技術面の課題、そして収益モデルの確立というビジネス面の課題の双方を克服することが不可欠です。

日本への示唆――中国から学ぶべき点

中国の事例は、日本にとっても多くの示唆を与えます。第一に、失敗を前提に挑戦を促す仕組みです。広州や深センでは政府投資ファンドが損失を許容する仕組みを設け、長期的な視点で企業のイノベーション創出を後押しする環境を整えています。第二に、研究開発から実証、商業化までを一体的に推進できる産業集積です。中国では北京や上海が率先して企業・大学・研究機関が集まり、短期間での試作と改良が進められているオープンソースコミュニティを構築しています。第三に、データの活用です。中国では膨大なトレーニングデータが日々蓄積され、一部はオープンソースとして公開されています。これら三つの要素は、中国が人型ロボット産業で急速な成長を遂げる原動力となっているのです。

日本では、少子高齢化や労働力不足が深刻な社会問題になっていますが、将来、サービス業、介護や家事手伝いの現場において、人型ロボットが大きな役割を果たすことが見込まれ、新しい職業や産業を生み出す可能性もあります。実際、中国では「ロボット教育」や「AI開発支援」といった新たな職種が次々に登場しており、雇用が失われるのではなく社会全体の職業体系そのものが再構築されつつあります。

人型ロボットを、単なる仕事の効率向上のツールにとどまらず、社会課題の解決と産業構造の変革を同時に実現する「未来価値の創出プラットフォーム」として位置づけ、日本独自の「勝ち筋」を見出すことが、今後の日本にとっても重要となるでしょう。そして、その社会実装に向けては、前述した中国の事例からまとめた三つの示唆が参考になると期待されます。

日本では、少子高齢化や労働力不足が深刻な社会問題になっていますが、将来、サービス業、介護や家事手伝いの現場において、人型ロボットが大きな役割を果たすことが見込まれ、新しい職業や産業を生み出す可能性もあります。実際、中国では「ロボット教育」や「AI開発支援」といった新たな職種が次々に登場しており、雇用が失われるのではなく社会全体の職業体系そのものが再構築されつつあります。

人型ロボットを、単なる仕事の効率向上のツールにとどまらず、社会課題の解決と産業構造の変革を同時に実現する「未来価値の創出プラットフォーム」として位置づけ、日本独自の「勝ち筋」を見出すことが、今後の日本にとっても重要となるでしょう。そして、その社会実装に向けては、前述した中国の事例からまとめた三つの示唆が参考になると期待されます。

※1 ZB(ゼタバイト)はデータ量の単位で、1ZB=約10億TB(テラバイト)に相当する単位

プロフィール

-

李 智慧のポートレート 李 智慧

未来社会・経済研究室

中国出身。神戸大学大学院経済学研究科博士前期課程修了後、大手通信会社を経て2002年に野村総合研究所に入社。

専門はデジタルエコノミー、メガテックのビジネスモデルと戦略、フィンテック、ブロックチェーンやAIなどの先端企業の事例研究など。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。