株式会社野村総合研究所(以下「NRI」)は、ナッジ株式会社(注1)(以下「ナッジ社」)の協力を得て、クレジット会社向け与信システムのパッケージ(以下「本サービス」)を開発しました。2021年4月に新設された「登録少額包括信用購入あっせん業者」(注2)として、スタートアップ企業であるナッジ社がクレジットカード事業へ参入していますが、NRIは本サービスを広くクレジットカード発行業者向けに販売しています。

従来、クレジットカード会社が提携カードを発行する際には、会員ごとに異なる券面や特典を管理する上で、手間やコストがかかることから、大規模提携が中心となり、多様なユーザニーズに対応できないという課題がありました。また、クレジットカードシステムはオンプレミスかつモノリシックアーキテクチャ(注3)になっていることが多く、ユーザのニーズや嗜好の変化にスピーディーに対応するのが難しいという課題もありました。これらの課題は、信用力の高い優良ユーザに対して、きめ細かなサービスを提供し、利用促進を図るとともに、収益を拡大したいクレジットカード会社にとって、悩みの種でした。

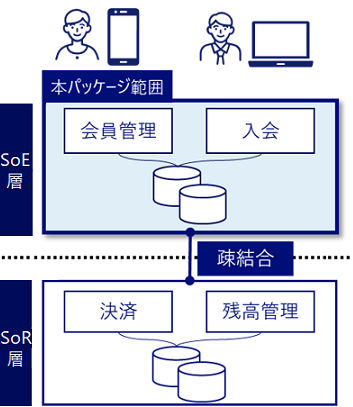

本サービスは、決済機能など変化の少ない機能はSaaS(注4)利用を前提に分離し、ユーザサービス上重要な「ユーザ接点の機能」に特化しています(図1参照)。これには提携カードと同等のサービスを提供できる「クラブ機能」などが含まれます。クラブ機能とは、ユーザが自分の好きなクラブ(例えばスポーツチームなど)を選択してカードを発行することができ、日々のカードの利用行動から特典を受け取れるなど、ファン心理を刺激するユーザ体験を実現する仕組みです。この機能により、新たなユーザの獲得や利用促進が図れます。

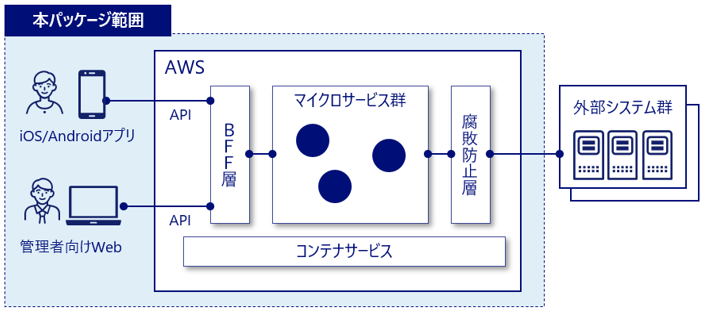

本サービスを支えるシステムは、パブリッククラウドを用い、国際的なセキュリティ基準であるPCI DSS準拠(注5)を実現しました。また、マイクロサービスアーキテクチャ(注6)を採用し、変化に富んだユーザニーズへの対応を可能としています。構築にあたってはNRIの総合力を発揮し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の最新技術と金融システムの豊富な構築実績で培ったノウハウ、さらにはグループ会社であるNRIセキュアテクノロジーズ(注7)のセキュリティのノウハウを融合させ、堅牢かつアジリティを持ったシステムを実現しました(図2参照)。

<図1:ユーザ接点機能を重視した機能配置>

今回のシステム

SoE層とSoR層を分離した疎結合なシステム

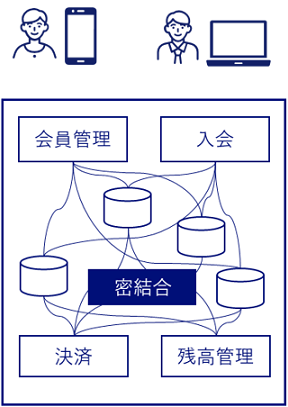

従来のシステム

各機能がデータ結合したモノリシックなシステム

SoE:System of Engagement の略で、ユーザとの結びつきを目的にしたシステム

SoR:System of Recordの略で、データの蓄積を目的にしたシステム

<図2:パブリッククラウドを活用したシステム構成>

本サービスの主な機能と特長は以下となります。

-

(1)

スマートフォンアプリでは、iOS/Android OS搭載機種に対応し、以下の機能を提供

- クレジットカードの利用明細、返済期日・利息の確認、セキュリティロック機能

-

多様なクラブ(スポーツチーム、アイドルグループ、サービスなどの提携先)への参加や利用額に応じたクラブ特典の確認・受け取り

-

(2)

ブラウザ経由では、提携事業者向けに、以下の管理機能を提供

-

申込管理やユーザ管理、利息管理、クラブ/特典管理など

-

申込管理やユーザ管理、利息管理、クラブ/特典管理など

-

(3)

マイクロサービスアーキテクチャの採用

- ユーザニーズや金融制度の変化に即時対応するため、変化に強いマイクロサービスアーキテクチャを採用

-

スマートフォンアプリや管理者画面とはBFF層(注8)を通じて、API(注9)で接続

-

(4)

AWSサービスと外部SaaSを組み合わせたフルクラウド環境を用意

-

Amazon ECS(注10)12やAWS Fargate(注11)などのコンテナ技術を採用することで、インフラ環境の管理負担を減らし、ビジネスモデルの構築に注力できる環境を用意

-

Amazon ECS(注10)12やAWS Fargate(注11)などのコンテナ技術を採用することで、インフラ環境の管理負担を減らし、ビジネスモデルの構築に注力できる環境を用意

-

(5)

PCI DSSに準拠

- クレジットカード発行会社のシステムとして満たすべき要件であるPCI DSSに準拠

-

AWSサービス(AWS Fargate、AWS Security Hub(注12)等)活用により、PCI DSS運用の作業負荷の削減を実現

NRIは今後も、信頼性と利便性の高い金融インフラの構築を推進し、金融機関やカード会社等とともに安全・安心なデジタル社会の実現に貢献していきます。

※ 記載された会社名およびロゴ、製品名などは、該当する各社の登録商標または商標です。

※ アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS および ロゴは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

注1:

https://nudge.works/company

注2:

https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/pdf/kappannhougaiyouatobarai.pdf

注3:

https://aws.amazon.com/jp/microservices/

注4:Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェア

注5:『日本カード情報セキュリティ協議会』

https://www.jcdsc.org/pci_dss.php

注6:

https://www.nri.com/jp/service/scs/dx/digital_architecture

注7:

https://www.nri-secure.co.jp/

注8:Backends For Frontendsの略で、フロント向けにマイクロサービスを集約した層

注9: あるソフトウェアから、別のソフトウェアの機能を呼び出す仕組み

https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/alphabet/api_economy

注10:

https://aws.amazon.com/jp/ecs/

注11:

https://aws.amazon.com/jp/fargate/

注12:

https://aws.amazon.com/jp/security-hub/