コンサルティング領域

①人的資本開示

背景・課題

企業価値における無形資産のインパクト増大、気候変動や人権問題を含むESG観点からのリスクマネジメントの重要性の高まり等から、企業の非財務情報開示に対し、投資家をはじめとした多様なステークホルダーからの高い関心が集まっています。

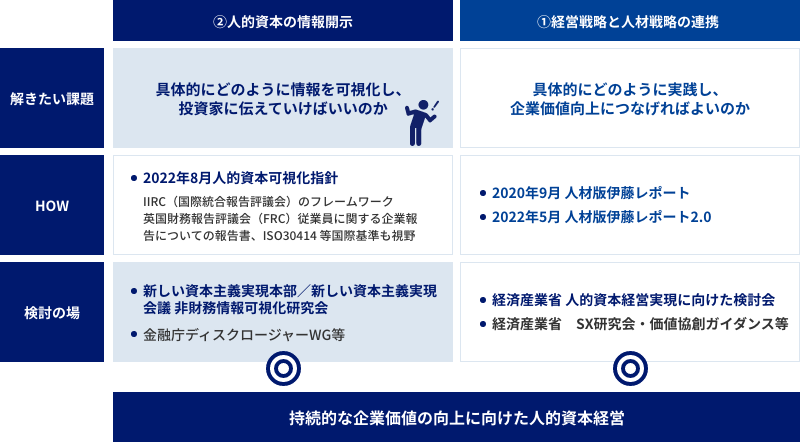

人的資本開示に関する最近の政府の動き

2022年に「人材版伊藤レポート2.0」と人的資本情報開示指針が公表され、人材をコストではなく中長期的成長のための価値創造の担い手となる「人的資本」として捉え、戦略的に人材投資を行う等、投資家を含めた外部ステークホルダーに説明可能な人材マネジメントを行うことが求められるようになりました。

これを受けて、人事部門にとって積年の課題であった人材戦略と事業戦略の連携、昨今ニーズの高まる人事プロセスのデジタル化・データ活用等に対応することを通じて人材戦略そのものや、情報開示を見直すべき時機ではないでしょうか。

論点とコンサルティング支援

近い将来、人的資本への評価が企業価値に、より直接的な影響を与える事態を想定する必要があります。人的資本開示は、検討開始後、開示情報収集から開示ストーリー構築に至るまで、多くの時間と労力を要するステップを含んでいるため、早期かつ継続的な対応が望まれています。

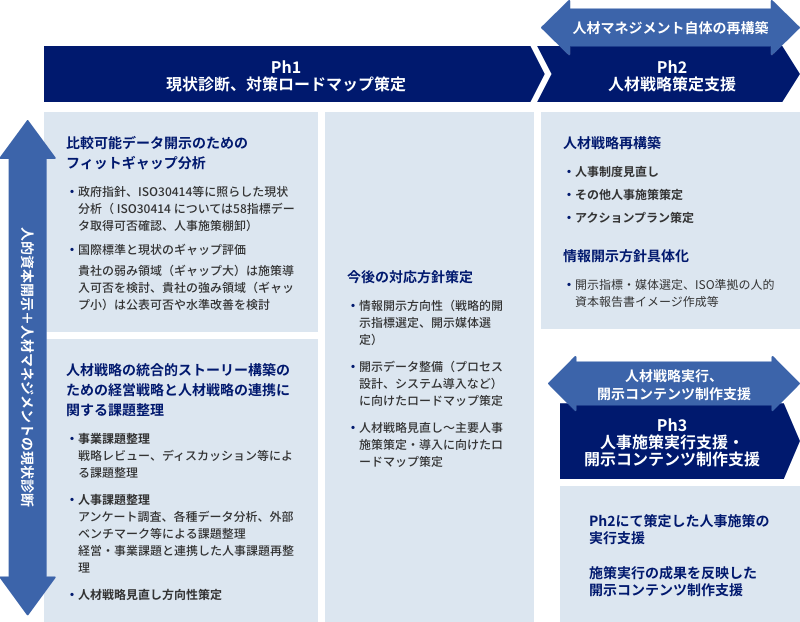

人的資本開示への対応の必要性は認識しているものの、具体的な進め方がわからないという企業が多いのではないでしょうか。こうしたお客様のご要望にお応えし、弊社のコンサルティングサービス として、人的資本開示に向けた現状診断、人材戦略見直し、開示ストーリーの策定、開示コンテンツ制作等の包括的な支援を行っています。お客様のご要望に応じて、様々なサービスの提供が可能です。

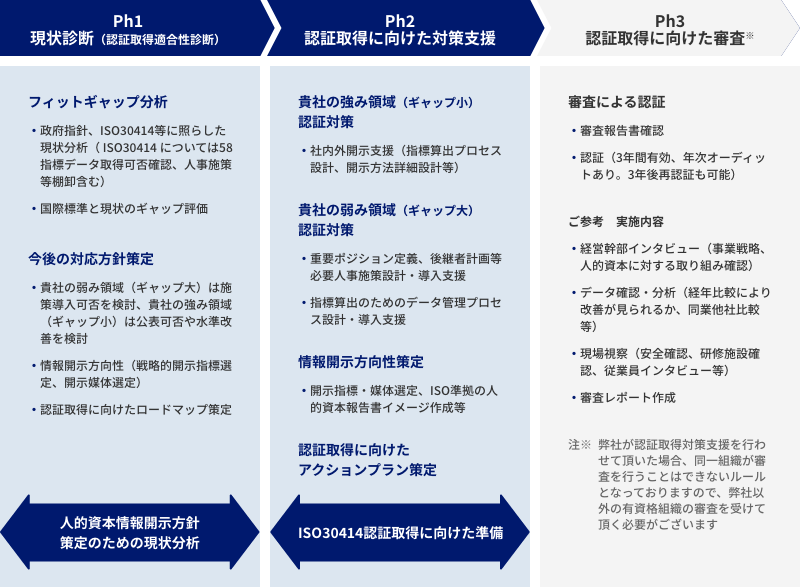

最短でのISO30414認証取得を目指されるクライアントへの支援例

人的資本開示を契機とした人材戦略見直し支援例

NRIとしての強み

業界軸の専門家と連携しながら、経営・事業戦略への深い理解に基づく支援が可能です。

豊富な人事制度設計、人事戦略策定支援実績があり、開示戦略策定や人事戦略策定にとどまらず、人事施策策定や実行支援まで一貫した支援が可能です。

人的資本開示に関する国際基準の中で最も注目を集めるISO30414への対応が可能です。ISO30414リードコンサルタントを擁しており、HCプロデュース社とも顧問契約を締結しています。

②日本式ジョブ型人事

背景・課題

コロナ禍対応による在宅勤務増加を契機に、一部の職種限定で職務を明確にして働く「ジョブ型」雇用の採用に踏み切る企業が出始め、「ジョブ型」への注目が高まっています。

また、「ジョブ型」雇用に関する議論は経団連においても数年前から度々議論されてきており、ジョブ型に向かう流れは今後も強まっていくことが想定されます。

ジョブサイズに基づく公平な処遇実現や、職務明確化による自律的なキャリア形成促進など、ジョブ型とする利点はいくつか挙げられますが、一方で終身雇用(メンバーシップ型)を前提とする業種・職種の多い日本においては、職務遂行に要求されるヒト的要件(能力や期待など)を考慮せずに職務の大きさ(ジョブサイズ)“のみ”で処遇決定することや、世の中標準の精緻な基準に照らし、市場価格とリンクした細かなジョブサイズ測定に固執することの必然性は必ずしも高くないと考える企業も多いです。

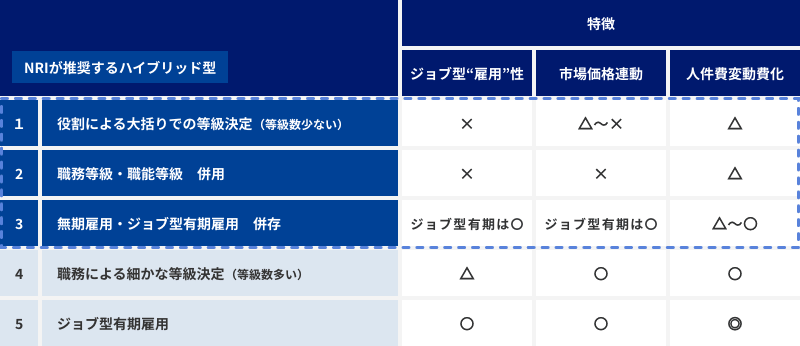

そうした企業に対して、ジョブ型とメンバーシップ型をハイブリッドにした、日本式のジョブ型人事制度の導入を提案します。(下記図のNRIが推奨するハイブリッド型タイプ1~3)

ジョブ型制度・ジョブ型雇用の類型

特に以下のような問題意識をお持ちの企業様のお役に立てるものと考えています。

<適性処遇>

- 担当職務の違いを処遇に反映し、処遇の公平性・納得度を高めたい

- 従来からある会社共通での能力・行動基準も処遇面で尊重したい

- 事業・職種毎に市場価値に応じた処遇設定を行いたい

- 人件費の変動費化を進めたい

<職務基準>

- 年功的な等級から職務の大きさによる等級へと転換したい

- 職務等級を取り入れつつも、ローテーション等の組織を超えた人事異動は続けたい

- 本社側での等級管理から事業・現場側での等級管理に転換したい

- 等級数は過度に増やしたくない

<キャリア自律>

- 会社主導のキャリア形成から、社員主導のキャリア形成に転換したい

<採用競争力強化>

- デジタルスペシャリスト等、労働市場における市場価値に即した採用・処遇を行いたい

コンサルティング支援

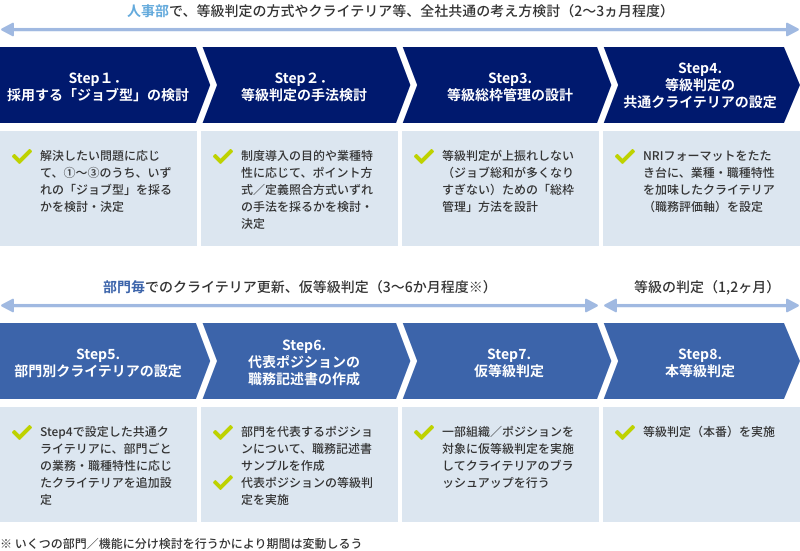

日本式ジョブ型人事制度の検討は、人事部において全社共通でのジョブ型の考え方やクライテリア(職務評価軸)、等級要件定義などを検討するフェーズと、部門毎の特性を考慮したクライテリア更新や等級判定トライアルを部門・機能別に実施していくフェーズとに大きく分かれます。(下記図を参照)

ジョブ型要素を取り入れたハイブリッド型の人事制度検討ステップ

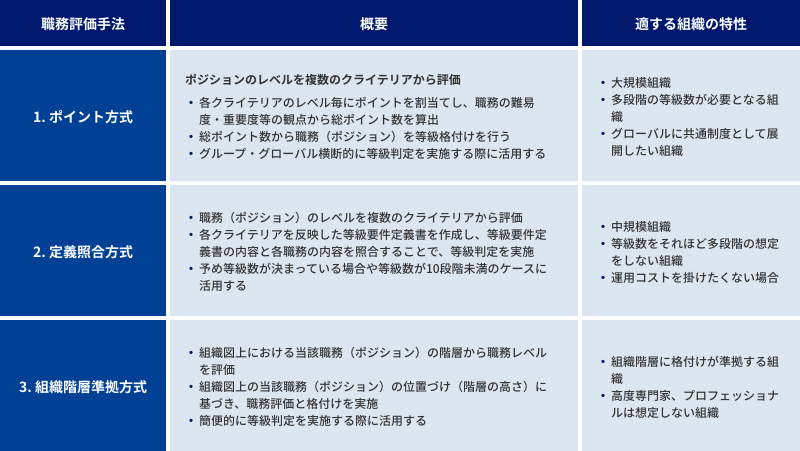

前半フェーズでは、どのようなハイブリット型制度を採用するかの検討や、その際の等級判定方式やクライテリアの検討を行う。等級判定方式検討の際は、職務をポイント化して等級判定するポイント方式を取るか、等級毎の職務の大きさを定めた等級要件定義と照合して等級判定する定義照合方式を取るかが主な論点となります。(下記図を参照)

等級判定の手法の概要と適する組織の特性

後半フェーズでは、部門毎の業務・職種特性を踏まえた等級判定の実現に向け、全社共通のクライテリアをベースに部門毎の業務・職務特性に応じたクライテリア設定を行う。この際は、部門別のワーキンググループでの検討を想定し、検討への現場意見の吸い上げ・反映と共に、ワーキングメンバーを通じた現場へのジョブ型の考え方の浸透や、人事と現場との間での等級判定の目線合わせも合わせて進められるよう支援します。

NRIとしての強み

業界軸の専門家と連携しながら、経営・事業戦略への深い理解に基づく支援が可能です。

人事人材戦略策定から人事制度設計、人材育成など人事領域での豊富な支援実績があり、戦略から仕組み作り、人事施策策定や実行支援まで一貫した支援が可能です。

新たにジョブ型制度導入を検討される企業への支援実績だけでなく、一度ジョブ型制度を導入したものの運用しきれずにハイブリッド型に見直された企業への支援実績も有しており、欧米式の厳密なジョブ型制度の良い点・悪い点も理解した上での支援が可能です。

③デジタル人材(DX人材)に向けた人事制度整備

背景・課題

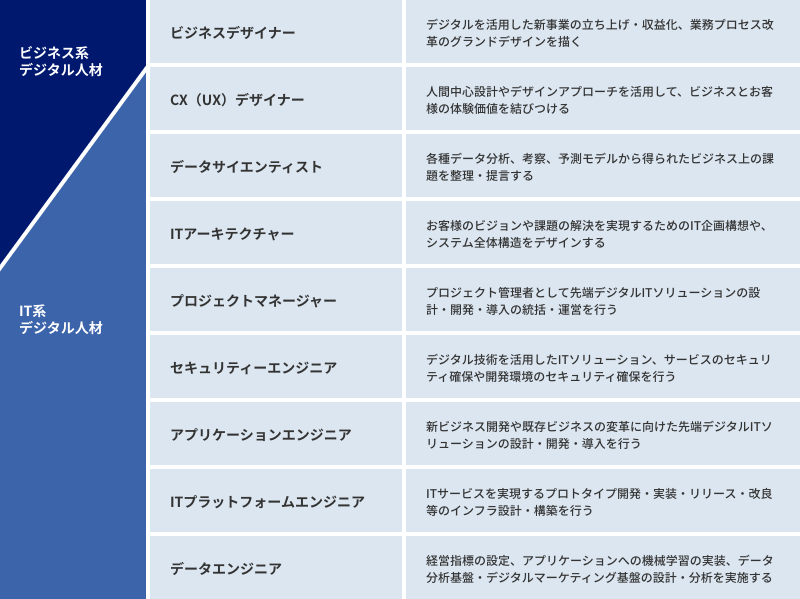

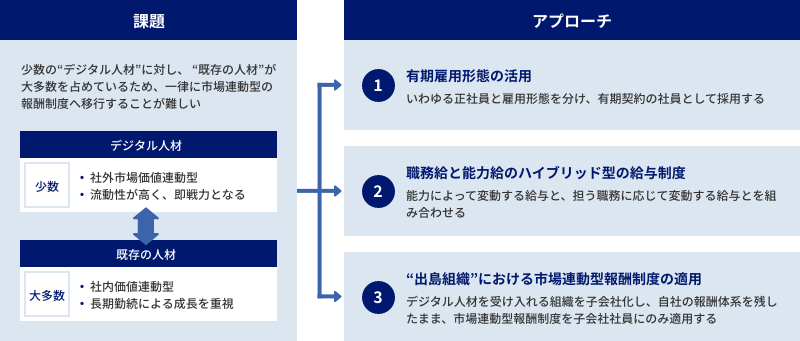

近年、「デジタル人材」「リスキリング」というキーワードが当たり前のように目にするようになり、データサイエンティストやAIエンジニアの獲得に向けた高額報酬の提示や、社内人材にAIスキルを習得するための教育体系を再整備する動きが加速しています。

デジタル人材の確保や育成に向けて、これまでの育成体系やキャリアパスを見直さなくてはならなくなってきており、長期雇用を前提とした新卒一括採用や職務遂行能力をベースとした人事制度など人材マネジメントモデルにも大きな変化が求められています。

コンサルティング支援

<デジタル人材要件の設計>

(支援テーマ)

- 求められるデジタル人材像/スキル要件の設計

- デジタル人材数のAs-IsとTo-Beの要員計画

<デジタル人材の確保/処遇>

(支援テーマ)

- 人材要件に応じた確保方針の設計

- デジタル人材確保に向けた等級・評価・報酬制度の見直し

NRIとしての強み

NRI自身がIT・デジタルサービス提供企業として蓄積した、デジタル人材に対する豊富な育成/処遇のノウハウを有しています。

人材のみならず、上流の戦略から実行の伴走支援まで一貫したソリューションを提供できます。

④タレントマネジメント(後継人材育成)

背景・課題

既存事業の裾野の広がりに伴う重要ポストの守備範囲の拡大や、戦略やビジネスモデル転換に伴うこれまでとは異なる重要ポストの設置など、企業戦略を実現する上で戦略上重要なポストの複雑化、多様化が進む傾向にあります。

また、少子・高齢化の結果として、潤沢な同期社員の中から偶発的に生まれる少数の優秀層を選べる企業は既になくなっており、限られた社員の中から重要ポストを担える人材を無駄なく計画的に育て上げ、中・長期にわたって安定的に輩出し続けられるための仕組みづくりが求められるようになっています。

特に以下のような問題意識をお持ちの企業様のお役に立てるものと考えています。

<人材の不足>

- 事業リーダー/機能リーダーはいるが、経営を担える人材がいない

- 複数組織を経験し、全社視点で物事を考えられる人材が育っていない/足りない

<人材の配置不全>

- 優秀人材ほど既存組織に囲い込まれ、異動させられない

- 人事異動が事業部優先で行われ、組織を超えた全社最適の人材配置が困難

<人材の活用不全>

- 選抜制度はあるものの、選抜した人材を活用できていない/成長させられていない

- 異動・ローテーションがうまくいかない/失敗例が多くある

コンサルティング支援

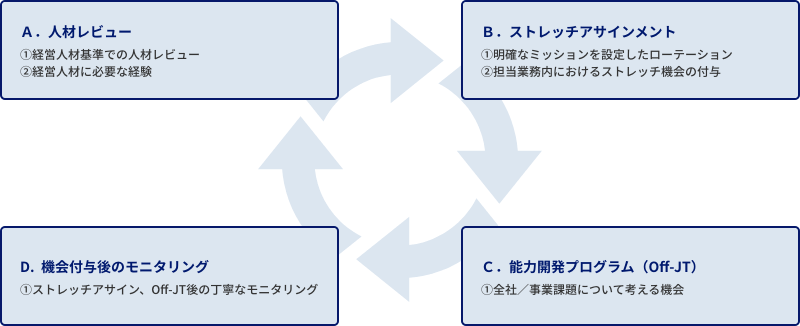

タレントマネジメント(後継人材育成)では、戦略上の重要ポストに対して、グループ内に存在する人材(High Potential)を後継人材候補として発掘し、計画的な機会付与・人材開発を行いながら、その才能を見極め、人材を供給する「人材パイプライン」を実現する一連の取り組みを扱います。(下記図を参照)

後継人材育成サイクルのイメージ図

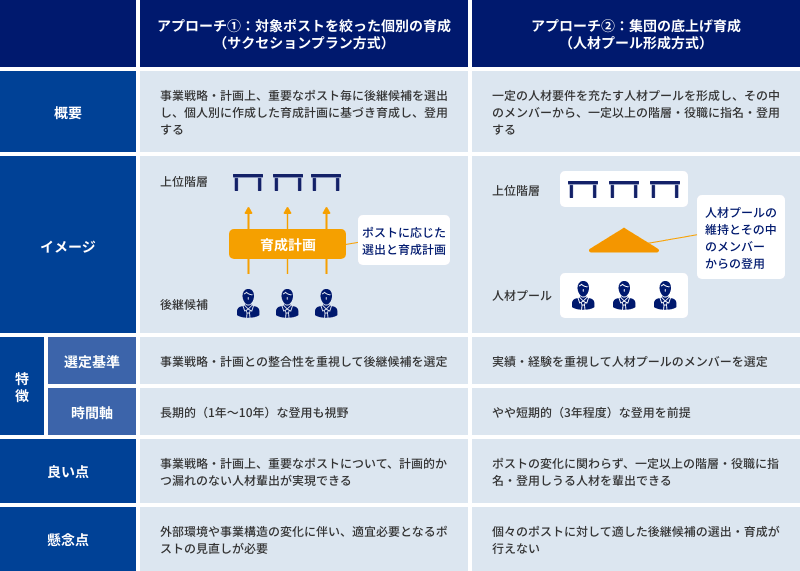

重要ポストの後継人材充足状況や人材育成への考え方の違いといった企業毎の事情も踏まえ、次の2つのアプローチをベースに検討を行います。(下記図を参照)

A) 特定の重要ポストに対するサクセッション方式での集中的な機会付与を通じた後継育成

B) 不特定の重要ポストを想定した人材プール形成方式での集団底上げを通じた後継育成

後継人材育成のアプローチ

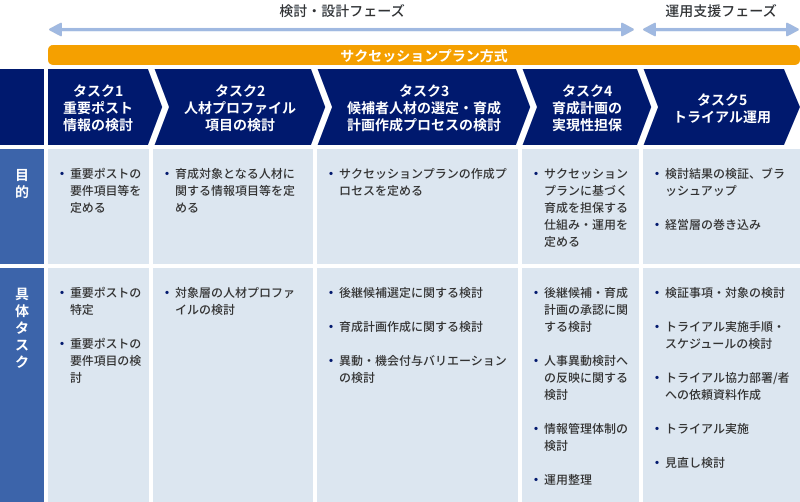

昨今ご相談をいただくことの多いA)のサクセッション方式の場合は、(下記図)のような検討の進め方を行います。タスク1~3までの後継人材輩出の仕組み作りに留まらず、タスク4や5では、組織の壁を超えた人材異動や機会付与を実現するための会議体の具体的な運用方法や、経営層の皆様にトライアルでの後継人材育成に関する検討体験まで踏み込むことで、仕組みは作ったが結局運用しきれなかったということにならないように支援します。

サクセッションプラン方式でのタスク

NRIとしての強み

業界軸の専門家と連携しながら、経営・事業戦略への深い理解に基づく支援が可能です。

人事人材戦略策定から人事制度設計、人材育成など人事領域での豊富な支援実績があり、戦略から仕組み作り、人事施策策定や実行支援まで一貫した支援が可能です。

役員後継人材の育成・輩出について様々な企業の経営層との豊富な意見交換を通じた研究を行っており、経営層の視点から見た役員候補人材に求める要件や、人材育成上の機会付与のバリエーション等についての深い理解に基づく支援が可能です。

経営層が本当に考えていること・求めていることを引き出すために、1対1での役員インタビューや、複数の役員/幹部社員間でのワークショップ議論など、様々な手法での支援が可能です。

⑤シニア人材活用

背景・課題

少子高齢化が急速に進展し、人口減少が進むわが国では、若年労働力の確保が年々困難になる可能性が高まることが予想されることに加え、近年の健康寿命の延びに伴い、経験豊富な戦力としてのシニア人材活用に注目が集まっています。

更に、2021年4月に改正された高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会の確保が、事業主の努力義務として設定されました。

これらの背景を受け、65歳までの定年延長や、定年後再雇用時の社員コースの複線化、定年退職後の業務委託契約の締結など、各社が様々な対応を始めています。

将来的には、70歳以上の就業機会の確保が事業主の義務になる可能性もあることから、短期的な法令対応にとどまらず、中長期の人財戦略の一部として、シニア人材活用を捉えなおすことが望まれます。

コンサルティング支援

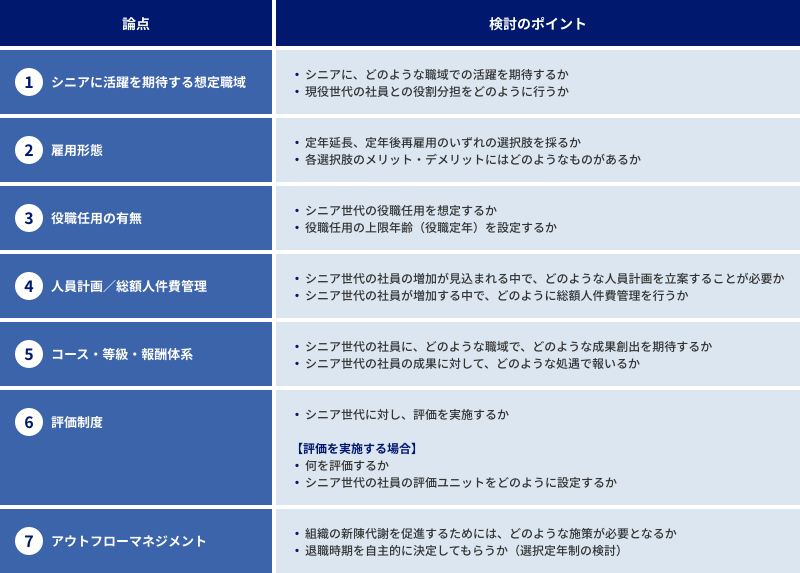

シニア人材活用のためには、シニア特有の7つの主要論点に対し、各社の事情を考慮して対応策を検討することが必要となります。

シニア人材活用における7つの論点

まず考えるべきは、シニア人材活用の基本方針にあたる論点①~③です。シニア人材に、どのような職域で、どのような働き方・成果を期待するのかを決定する必要があります。その際には、現役世代との役割分担や円滑な世代交代に向けた施策を合わせて検討する必要があります。

次に、④人員計画/総額人件費管理の手法を確立する必要があります。70歳まで働き続ける社員が増えることを前提にした要員・人件費の管理が必要になるためです。

上記を終えた後に、シニア人事制度(論点⑤~⑦)の検討を行います。シニア人材活用の方針に基づき、現役世代と統一する部分、変える部分を検討・決定することが重要となります。

NRIとしての強み

業界の専門家を多数擁していることから、業界特性を踏まえた支援が可能です。

リスキリングを含む人材育成体系の再構築、早期退職優遇制度の導入など、シニア人材活用に際して検討すべき多様な人事テーマに関する支援実績が豊富にございます。

定年後再雇用、定年延長、雇用契約満了後の就業機会の提供(業務委託や嘱託契約)いずれについても支援実績があることから、各社の事情に応じて、多様な選択肢を提示することが可能です。

関連用語解説

関連レポート

日本企業の人的資本経営への取組みの現状と課題

(NRI JOURNAL 2022/12/14)

人的資本に関する情報開示を人材戦略の再点検の良い機会に

(NRI JOURNAL 2021/09/06)

人的資本報告が日本企業の人材マネジメントに与える影響 ~「ジョブ型人事制度」のゆくえ~

(知的資産創造 2022年4月号)