前回に続き、2020年のDX関連書籍ランキングの第3回目だ。今回は「テクノロジーが社会を変革するスピード感・時間軸」についての洞察を与えてくれる本を3冊紹介する。書評コーナーのタイトルにも掲げているDXだが、昨今の日本企業のDXへの取り組みをみていると、足もとの技術の活用に意識が向き過ぎではないだろうかという危惧がある。もう少し目線を上げて、今起きていることの意味を吟味したり、これから先の社会像を考えたりすることも必要だ。そしてその際に「イノベーションによる社会変革に対して、その変化に対する備えも必要なのではないか」という視点を持つべきだろう。

第1位『テクノロジーの世界経済史 ビル・ゲイツのパラドックス』

■テクノロジーの世界経済史

本書は技術革新が社会・経済にどのような影響を与えてきたか、そしてこれからAIが社会・経済に与える影響はどのようなものになるかを18世紀の産業革命から20世紀に至るまでの経済史のスコープから読み解くものだ。そして本書の現時点での結論は悲観的なものだ。それはサブタイトルの「ビル・ゲイツのパラドックス」という言葉に集約されている。

ビル・ゲイツのパラドックスとは2012年にビル・ゲイツが述べた「イノベーションがこれまでにないペースで次々に出現しているというのに・・・アメリカ人は将来についてますます悲観的になっている」というものだ。スマートフォンが行き渡り、サブスクで自分の好きな音楽や動画を楽しみ、家電がスマートになっているにも関わらず、人々は将来についてますます悲観的になっているのだ。今までにない便利さ・快適さを享受している一方で、将来に対して悲観的になる。これがパラドックスと呼ばれる理由だ。

そしてこのパラドックスが生じている理由ははっきりしている。それは「AIなどによって自動化が進めば、機械が人間の仕事を奪ってしまうのではないか」という不安がますます現実味を帯びてきたからに他ならない。データサイエンティストやAIエンジニアではない大多数の人々は自動化の過程で職を失いつつある。自動化による雇用喪失についての先駆的な論文が2013年に発表された。「雇用の未来( “The Future of Employment”)」と題された同論文では将来的にアメリカ人の47%の仕事が自動化のリスクが高いと予測して話題となった。そして本書の著者はこの論文の共著者の一人である。

まず大前提として経済学者がよくいうように技術革新は生産性を高め、経済のパイを拡大させる。これは長期的に見れば間違いではない。しかし、拡大したパイの配分は必ずしもその時代のすべての人に行き渡るわけではない。生産性向上の恩恵には必ずタイムラグが存在する。そしてこのタイムラグは時にかなりの長期にわたることがある。実際、19世紀のイギリスの産業革命で生じた自動化は、それまで中流階級としての生活を送っていた多くの職人たちから仕事を奪い、彼らを都市部の底辺層の暮らしに追いやった。そしてこの富の「簒奪」はおよそ半世紀にわたって続き、この間イギリスの実質賃金は低下し、さらに労働階級の平均寿命は短くなった。産業革命で生まれた富のほとんどは資本家の懐に入っただけだった。

一方で、技術革新がもたらした富が素早く配分された時期も存在する。それは20世紀の工場が電化された時期である。工場の電化によって工場の生産性は劇的に改善され、その結果自動車や家電、日用品の大量生産の時代が訪れた。そしてこの大量生産によって工業製品の単価は大幅に低下し、労働者階級に広く行き渡った。これにより家庭での労働(つまり家事だ)の生産性も大幅に向上した。さらに大量生産は企業の大規模化を生み出し、企業の大規模化は新たな仕事、つまり大量のホワイトカラーを生み出したのである。この時代、技術革新の恩恵は素早く社会に分配され人々の生活は豊かになり、大量の新たな雇用が生み出された。

このように技術革新による社会への影響は時代によって大きく異なっている。その理由として、本書は技術革新には異なる二つのタイプがあるからだとする。一つは「労働代替的」技術革新であり、もう一つは「労働補完的」技術革新である。産業革命で起きた技術革新はそれまでの職人による機織り機を、蒸気機関で動く自動織機に置き換えた。これは労働代替的技術革新である。一方、20世紀に起きた大量生産革命では、たとえば家事を楽にしてくれる洗濯機、情報伝達を素早くしてくれる電話、移動コストを大幅に減らした自動車といった労働補完的技術革新が主役となった。

では今起きているAIは労働代替的なのか、労働補完的なのか。どうやら今回は残念ながら労働代替的な技術革新になってしまいそうだと著者は結論づける。とすれば、今考えなければいけないことはAIによってもたらされるであろう生産性向上による富をきちんと配分するための制度設計であり、AIによって職を失ってしまうであろう低スキルの労働者を救う仕組みづくりである。

著者はそのための処方箋として、教育、再訓練といったスキルアップの仕組みと合わせて、賃金補償や税制改正といった所得支援、さらに都市部への転居・移住を緩和する政策などを提示している。ちなみに最後の都市部への移転緩和政策の意味は、都市部は高スキル層が多く住み、この層の購買力は高い。この高所得層から生まれるサービス産業需要を低スキル労働者の受け皿にすべきというものである(その意味では「東京一極集中の是正」を日本政府は推進しようとしているようだが、この政策が望むような結果をもたらすのか改めて検討が必要ではないだろうか)。 大部な本だが、一読する価値は高い。

第2位『アマゾン化する未来 ベゾノミクスが世界を埋め尽くす』

■アマゾン化する未来

本書はAmazonの経営戦略を(現時点では)最も明快に分析している本だ。書籍のネット販売から事業をスタートさせたAmazonはその後日用品、アパレルなどに事業を拡大し、さらに生鮮食品や医療の分野にも進出している。またすでにマーケットプレイスに出店している事業者向けの運転資金融資、クレジットカード事業などの金融領域も手がけている。プライムビデオでメディア事業を持ち、さらにはAWSによってグローバルなクラウド基盤を築き上げたことで最大規模のITインフラ企業であり、さらに自社の物流機能にも多額の投資を行う巨大物流事業者でもある。このようなAmazonの事業拡大はどのような戦略に基づいて行われてきたのか、そして今後どのように進化していくのかが非常にクリアに解説されている。

原著のタイトルは”Bezonomics(べゾノミクス)”であり、ジェフ・ベゾスが作り上げたAmazonという巨大組織が経済をどのように変革しているのかという点にフォーカスしている。Amazonはなぜ事業領域を次々と拡大しているのか、そして進出した領域にどのような変化をもたらしているのかは既に様々なメディアでも取り上げられている。以下の記事はAmazonの脅威を非常にクリアに示している。

米Amazonが次に「破壊」する9つの業界(日経新聞 2020/12/7)

さてAmazonがなぜここまで強くなったのか、そのメカニズムを著者は「AIフライホイール」の確立にあったとする。フライホイールとは日本語では「弾み車」という意味で、弾みを利用して、回転を持続させ、さらに回転の速さを一定に保つための機構のことだ。AmazonはAIを自らの経営プロセスにガッチリと組み込むことで持続的な成長と貪欲とも言える他分野への進出を継続的に実行しているのだ。

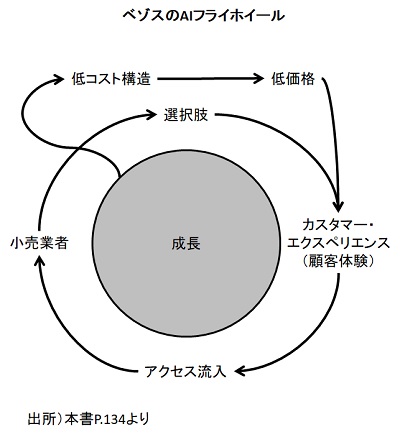

AIフライホイールのメカニズムを図示したのが以下の図である。

右のカスタマー・エクスペリエンス(顧客体験)を改善すればアクセスが増える。アクセスが増えるとサードパーティの小売業者を惹きつけ、Amazon内で出店・出品が増える。すると顧客の選択肢は増え、さらに顧客体験は向上する。そしてこの正のフィードバックはAmazonに成長をもたらし(中心の円)、その成長によってさらなる低コスト構造と低価格を可能にする。それがまた顧客体験を高めるのである。Amazonはこのサイクルを継続的に発展させるためにAIをフル活用している。

そして、このAIフライホイールはあらゆる産業で活用可能だという信念のもとAmazonは(ベゾスは、といったほうがいいかも)他の産業分野へ進出していくのだ。上で紹介した記事にも出てくるが、ベゾスはかつて「あなたの利益は私のチャンスだ」と言ったとされる。AIフライホイールはAmazonの成長エンジンそのものだ。

さて、このメカニズムは以前紹介した『デジタルエコノミーの罠』で一部の巨大サイトがアクセスを独占するメカニズムと酷似していることを指摘したい。顧客体験の継続的な改善はAmazonのサイトの「粘着性」を高め、指数関数的な成長をもたらす。Amazonのサイトの魅力が増すにつれ、Amazonが利用できるデータも増え、そのデータを活用する能力も高まる。『デジタルエコノミーの罠』では、このサイクルに立ち向かうためには自分たちもこのサイクルに乗るための能力を獲得するしかないと結論づけた。

実際、本書でもこのAmazonのAIフライホイールを自らの能力としてAmazonに対抗する企業が現れているとの指摘がなされている。これからの世界は「最終的に、べゾノミクスを採用するグループと、採用しないグループに分かれるだろう(p.443)」という著者の見立てはかなりの現実感を持ってきているように見える。

「DX」が経営のキーワードとなってそれなりの時間が経ったが、日本企業の経営層から聞こえてくるDXへの取り組みは表面的なレベルにとどまっているのではないかという印象を私は持っている。DXとはチャネルや業務プロセスの問題ではなく、データドリブンな意思決定プロセスと、データによる成長プロセスの構築という、より根本的な経営の変革ではないだろうか。

そしてもう一点注意しておきたいのは、このAmazonが推し進めているベゾノミクスは上でとりあげた『テクノロジーの世界経済史』による技術革新の分類からみると、どうやら「労働代替的」なもののように思える点だ。実際、Amazonの従業員に対する賃金と労働条件はしばしばメディアや左派の政治家からの批判の的となってきた。あらゆる産業でベゾノミクスが進む社会は『テクノロジーの世界経済史』が危惧した富の再配分が行われない社会に進みかねない。私が個人的に「Amazonすげー」と諸手を挙げて賛美する気持ちになれないのはこのへんに理由がある。

第3位『金融の未来―ポスト・フィンテックと「金融5.0」』

■金融の未来

著者は先ごろまで日銀の決済機構局長を務められていた山岡氏だ。同氏は日銀時代から歴史を俯瞰した上での現状分析と将来課題を描き出す優れた論考を数多く発表されていた。その著者による現時点での金融産業の現状と未来に関する総括と言える本だろう。

本書は金融の発展段階を、マネーの誕生(これが金融1.0)から説き起こし、現在のフィンテックを金融4.0のステージだとする。そして、キャッシュレス化、経済のデジタル化、経済の成熟化という三つの要因によって、金融は5.0のステージへと移行していくだろうという見通しが述べられる。

全6章の本書は、1章で金融1.0から3.0までの進化を扱う。この章ではマネーの誕生から、金融業・銀行業の登場、そして中央銀行制度を中核とする近代金融システムの成立までが一気に語られる。歴史を俯瞰する著者の面目躍如と言える章だ。2章でフィンテックの到来を金融4.0とする。近年のフィンテックの勃興の背景と、フィンテックが金融にもたらした創造的破壊が語られる。そして3章から5章にかけて先に述べた三つの経済の構造変化が金融に与える影響を分析し、最終章の6章で金融の将来像を描き出す。金融業界の人ならまずは5章までは絶対に読もう。現在に至る金融業界の潮流と現在抱えている課題が非常に端的にまとまっている(企画系の人たちには非常にありがたいコンテンツだろう)。しかし本書の圧巻は何といっても最終章だ。

まず著者はマネーが今後どのように進化していくのかを「多機能化」「発行主体の多様化」「クロスボーダー化」とする。そしてこの進化は実は1章で提示されたマネーの本質的な機能から演繹されたものだ。1章で提示されたマネーの本質的機能は「データ・情報の媒介」「抽象化」「信認・信頼」である。例えばマネーの多機能化は、マネーのデジタル化(キャッシュレス化でもいい)による「データ・情報の媒介」機能の高度化と、マネーの持つ「抽象化」機能によってこれまでは物理的なマネーが介在していなかった商取引へのマネーの進出(例えばシェアリングエコノミーなど)によってもたらされるだろう。

マネーの進化と相まって金融も進化する。その際キーとなるのは「データ」と「信頼」である。マネー同様、著者は金融の本質的機能を「信用できる情報・データの集約と流通インフラ」と定義する。そこから見えてくる未来の金融の姿をあえてアナロジー的に言えば、これまでの「堅牢な金庫と確立された業務プロセスと信頼できる行員」は、「堅牢なデータセンターと安心・安全なセキュリティと信頼できるプライバシーポリシー」とでもなるだろうか。

かつてビルゲイツは ”Banking is necessary, but banks are not. (銀行機能は必要だが、銀行は必要ではない)” と述べた。しかし、銀行は自らを進化させることで未来の Banking 機能を担う主体たりえるのではないだろうか。

プロフィール

-

柏木 亮二のポートレート 柏木 亮二

金融イノベーション研究部

経歴

1996年NRI入社後、官公庁における技術振興基本計画策定、産業振興政策パッケージ立案支援、製造業・情報通信分野における事業戦略プロジェクトなどに参画。2008年より金融ITイノベーション事業本部において、IT事業戦略分析・技術インパクト評価などに従事。過去担当した案件には、オープンイノベーション戦略策定プロジェクト、証券業務基幹システム移行プロジェクト、金融機関IT投資戦略プロジェクトなどがある。

2015年10月より経済産業省「産業・金融・IT融合に関する研究会(FinTech研究会)」メンバー。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。