CCS/CCUSとは

CCSとは、Carbon dioxide Capture and Storageの略で、CO2が大気中に放出される前に分離・回収し、地中に安全に貯留する技術のことです。この技術を用いて、火力発電所や工場などから排出されるガスの中からCO2を分離・回収し、地下にあるCO2を通さない地層に貯留されています。

また、CO2の回収・貯留・有効利用を意味するCCUS(Carbon dioxide Capture Utilization and Storage)という言葉もあります。

(読み:シーシーエス/シーシーユーエス)

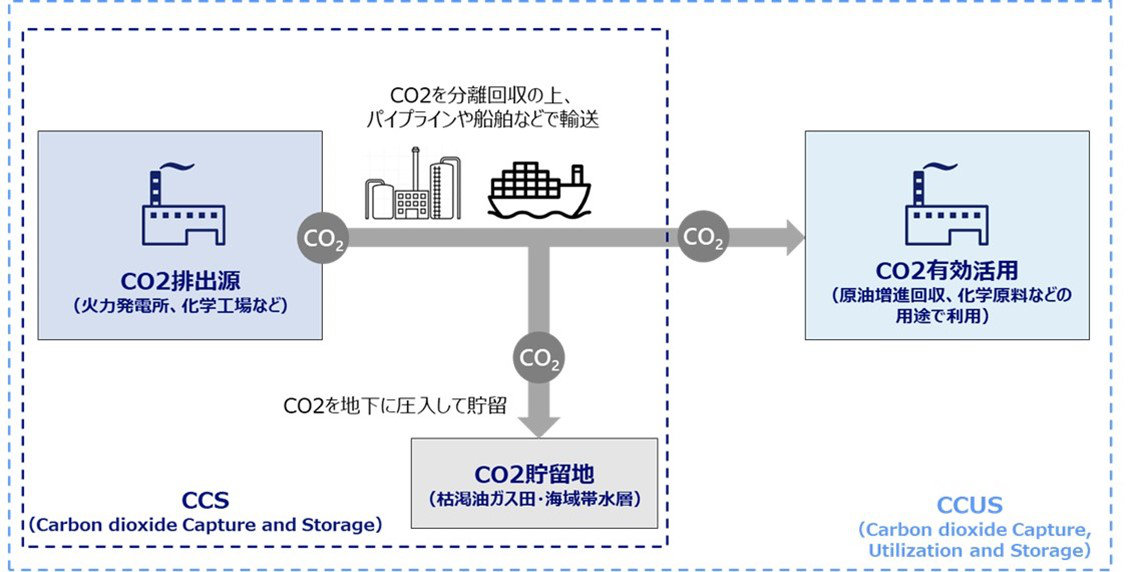

CCS/CCUSの仕組み

CCSでは、火力発電所や化学工場、製鉄所などから排出されるCO2を分離・回収し、パイプラインや船舶などで輸送の上、枯渇油ガス田や海域帯水層にCO2を圧入し地下貯留を行います。またCCUSではCO2の貯留に加え、油ガス田へのCO2圧入による原油・天然ガスの増進回収(回収率が低い地層や、生産開始からの年月経過などにより生産効率が下がった生産井に適用する原油・天然ガスの回収率を高めるための技術)や、化学品原料として使用するなど、回収したCO2の有効利用も行われています。

CCS/CCUSの概念図

出所)NRI作成

CCSが必要な理由と背景

日本では2050年カーボンニュートラルの実現や2030年CO2排出量46%削減目標に向けて、化石燃料に頼らない再生可能エネルギー等の普及に積極的に取り組んでいます。一方で、火力発電所や素材産業、石油精製産業などでは、化石燃料に頼らざるを得なかったり、生産プロセスの化学反応としてCO2が発生したりするため、短期的な脱炭素化が難しくCO2排出が避けられない分野も存在します。このような分野において、CCSおよびCCUSは有効な脱炭素化オプションの一つと位置づけられており、資金面や法整備、技術革新に加え社会受容の醸成などの環境整備など今後は官民連携による積極的な取組が期待されています。

CCSの課題

CCS導入に向けた大きな課題としては、事業コストおよび社会受容性が挙げられます。事業コストについては、CCSはCO2 の分離・回収、輸送、地下貯留の各ステップにおいて設備投資(回収設備や輸送用パイプラインの整備、CO2圧入井の掘削等)、運転維持管理(回収装置の電力消費、CO2貯留の漏洩モニタリング等)に大規模なコストが発生するため、各コスト低減に向けた技術革新、および国からの支援が求められます。社会受容性については、CO2の貯留地における地域社会の理解の醸成、既存事業者との利害調整等の必要性が想定されます。このような課題を国および民間事業者が一体となって解決していくことが求められます。

CCSのロードマップと現状

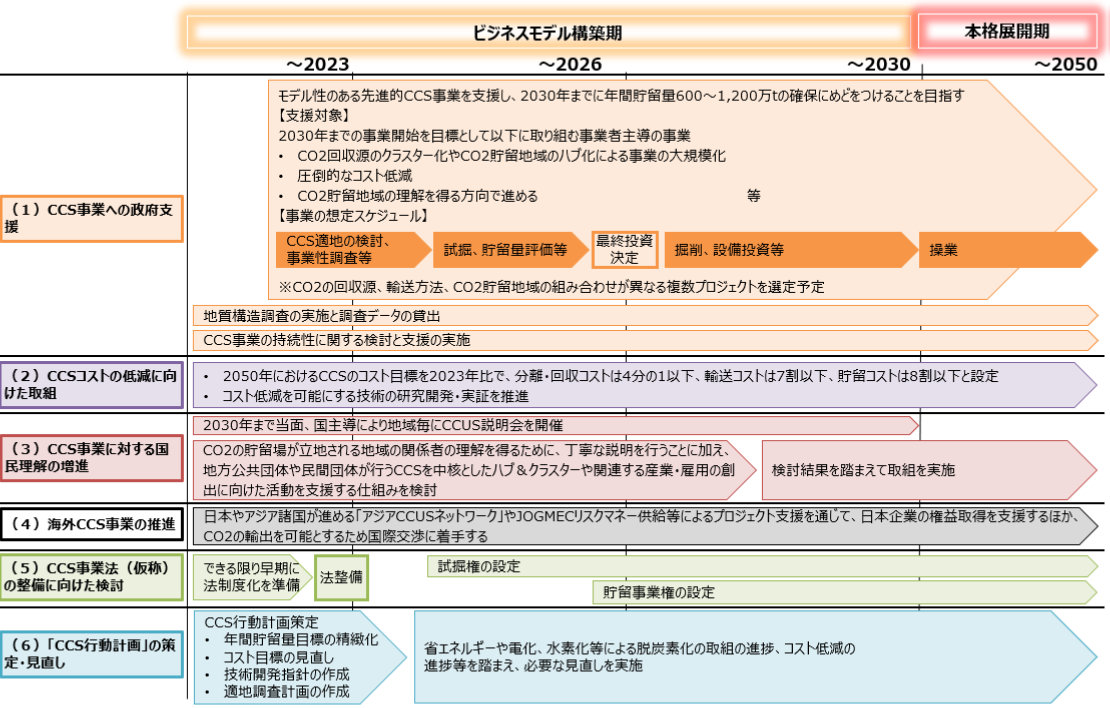

CCSの社会実装に向けた環境整備推進のために、CCS長期ロードマップを策定することが第6次エネルギー基本計画で経済産業省から打ち出されました。2022年1月からCCS長期ロードマップ検討会にて検討が開始され、2023年3月に最終とりまとめが公表されています。2050年時点で年間1.2-2.4億tのCO2貯留を見据え、2030年までに事業環境を整備することを目標に、6つの具体的アクションを随時実施していくことが明記されています(下図CCS長期ロードマップ参照)。

このうち(1)CCS事業への政府支援については、2030年までの事業開始と事業の大規模化・圧倒的なコスト削減を目標としたモデルとなる先進性のあるCCSプロジェクトを「先進的CCS事業」と位置づけ、CO2の分離・回収から輸送、貯留までのバリューチェーン全体を一体的に支援していく方針が示されています。2023年度には先進的CCS事業として7案件が選定され、事業性評価を政府が支援しています。

また(5)CCS事業法の整備に向けた検討に関しては、2024年2月に閣議決定された「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(CCS事業法案)」において、事業者へのCO2貯留事業等の許認可制度を創設するなど、事業環境整備が進められています。

今後も、6つの具体的アクションを国主導で進め、事業環境を整備していくことがCCSの社会実装には必須であると言えます。

CCS長期ロードマップ

出所)経済産業省(2023年3月)「CCS長期ロードマップ検討会最終とりまとめ説明資料」

動画で解説

CCS/CCUSに関して動画でお伝えしています。