概要

カーボンニュートラル社会の実現に向けたCO2排出量削減手法の一つとして、水素・アンモニア等の次世代エネルギーの活用が注目されており、支援制度の整備と並行して、国内各地域における導入検討が進んでいる。本コラムでは、脱炭素化に向けた水素・アンモニア等の位置づけや支援制度の整備状況、国内各地域における検討状況を整理した上で、今後の展望について述べる。

はじめに-2050年カーボンニュートラルに向けた手段として注目される次世代エネルギー

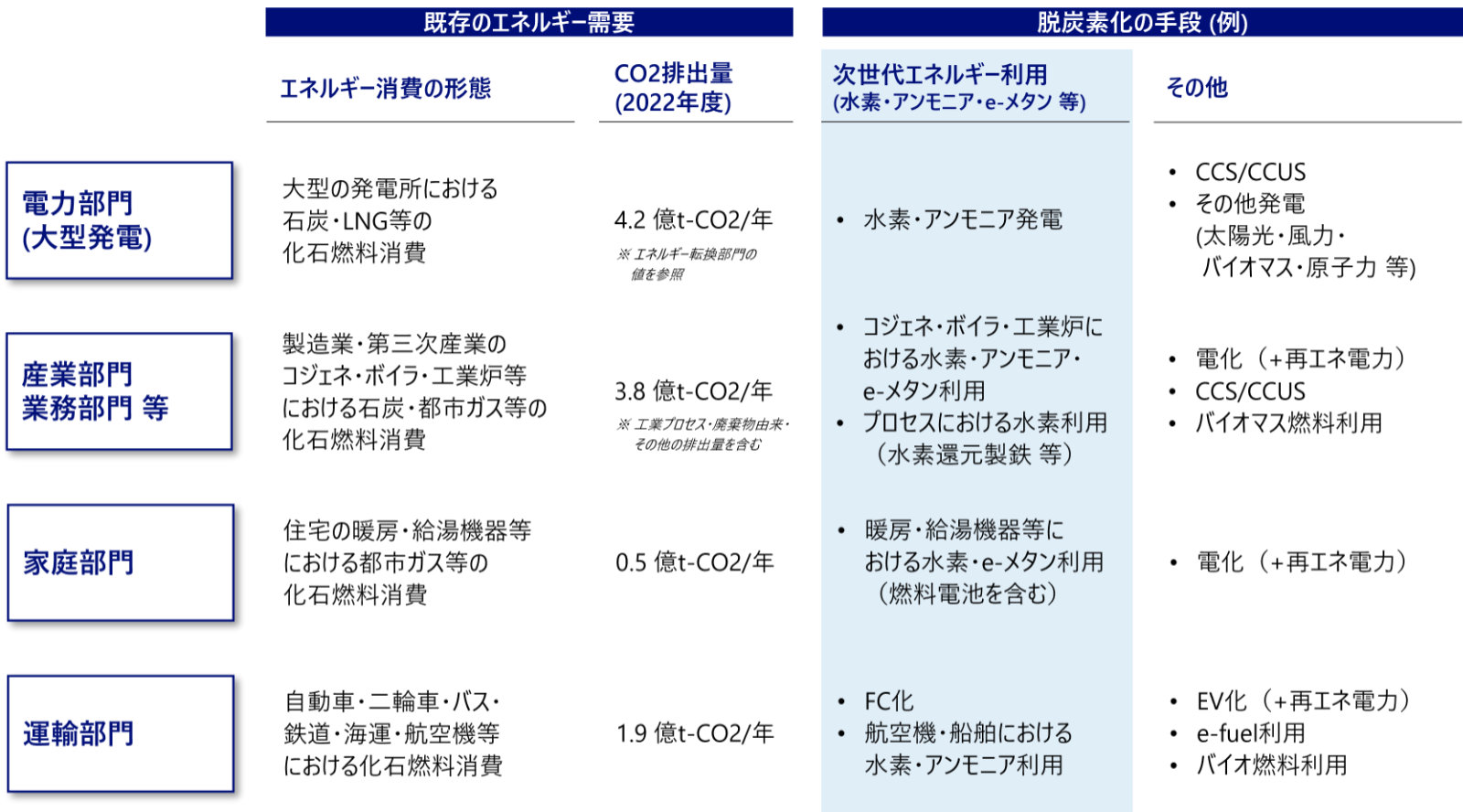

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、電力部門(大型発電)・産業/業務部門・家庭部門・運輸部門等のあらゆる分野において、脱炭素化に向けた多様な方法の活用についての検討が進んでいる。

それらの一つとして、発電および熱の需要を賄う既存の化石燃料(一部、原料を含む)を、水素・アンモニア・e-メタンなどの次世代エネルギーに転換していく方法が注目されており、官民一体となった技術開発や、次世代エネルギーの受入・供給を集中的に行う燃料拠点の形成に係る検討が、国内の複数地域で活発化している。政府が2017年に世界に先駆けて策定し、2023年に改定も行った「水素基本戦略」では、水素等の導入目標として、2030年:最大300万t/年、2040年:1,200万t/年、2050年:2,000万t/年といった数字が設定されている他、水素等のサプライチェーン構築に向けた官民投資額が15年で15兆円を超える計画であることも示されており、政策上の位置づけも含め、これまで以上に今後の需要拡大に向けた期待が高まっている状況にある。

グローバルで脱炭素化の動きが進む中で、環境規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税を賦課する国境炭素税導入などの動きもあり、特に産業界にとっては、次世代エネルギーの供給・利用に係る取組が、国内産業の発展・産業の高付加価値化という観点で非常に大きな意味を持つ。

図表1 部門別の既存のエネルギー需要と脱炭素化の手段(例)

出所)国立環境研究所 「温室効果ガスインベントリ」等よりNRI作成

次世代エネルギーの普及に向けて検討が進む政策および支援制度

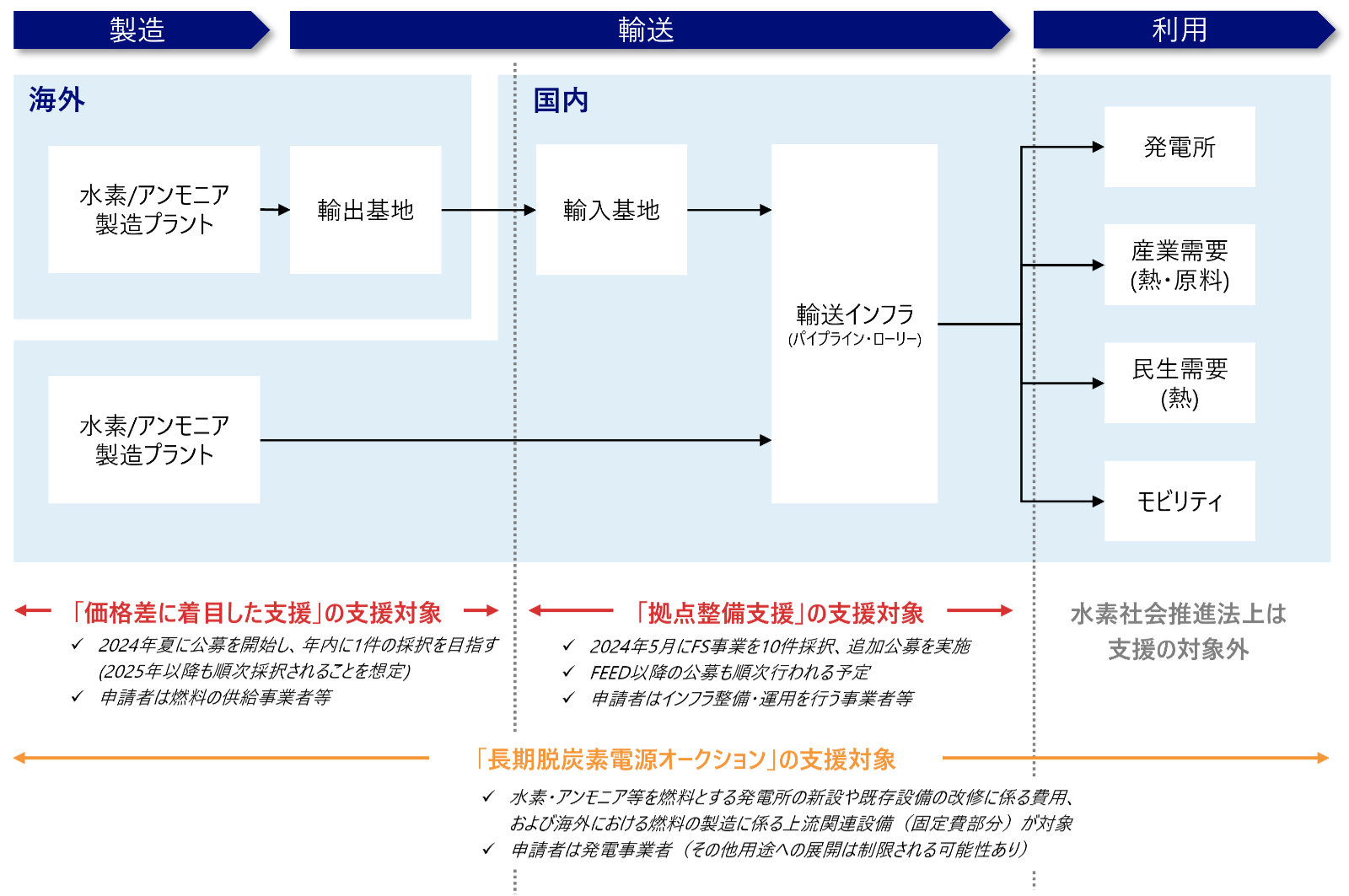

国内における水素・アンモニア等の次世代エネルギーの普及に向けて、2024年5月に成立した水素社会推進法に基づき、「価格差に着目した支援」、および「拠点整備支援」の2つの支援制度の検討・整備が政府によって進められている他、発電所を対象として化石燃料から水素・アンモニア等への燃料の切り替えを促す制度である「長期脱炭素電源オークション」の運用も始まっている。

水素社会推進法に基づく支援制度のうち、「価格差に着目した支援」に関しては、供給事業者が低炭素水素等を継続的に供給するために必要な資金供給の位置づけで、国内外の製造および国内受入基地までの輸送部分を対象とする支援として、「拠点整備支援」に関しては、国内のパイプライン・ローリーなどの共用設備を対象とする支援として位置づけられており、支援対象が明確に分けられている。

また、「長期脱炭素電源オークション」に関しては、水素・アンモニア等を燃料とする発電所の新設(再生可能エネルギー・蓄電池等を含む)や既存設備の改修に係る費用、および海外における燃料の製造に係る上流関連設備への投資(固定費部分)を対象としたオークション形式の制度となっているが、支援範囲が上記2制度と重複する可能性がある他、本制度を利用した場合の他領域への燃料供給の可否も不透明であり、今後制度設計が更に詳細化していくことが想定される。

図表2 水素・アンモニア等の普及に係る制度の全体概観

出所)資源エネルギー庁 水素・アンモニア政策小委員会 「中間とりまとめ(2024年1月29日)」、電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 「長期脱炭素電源オークションについて(2024年3月22日)」よりNRI作成

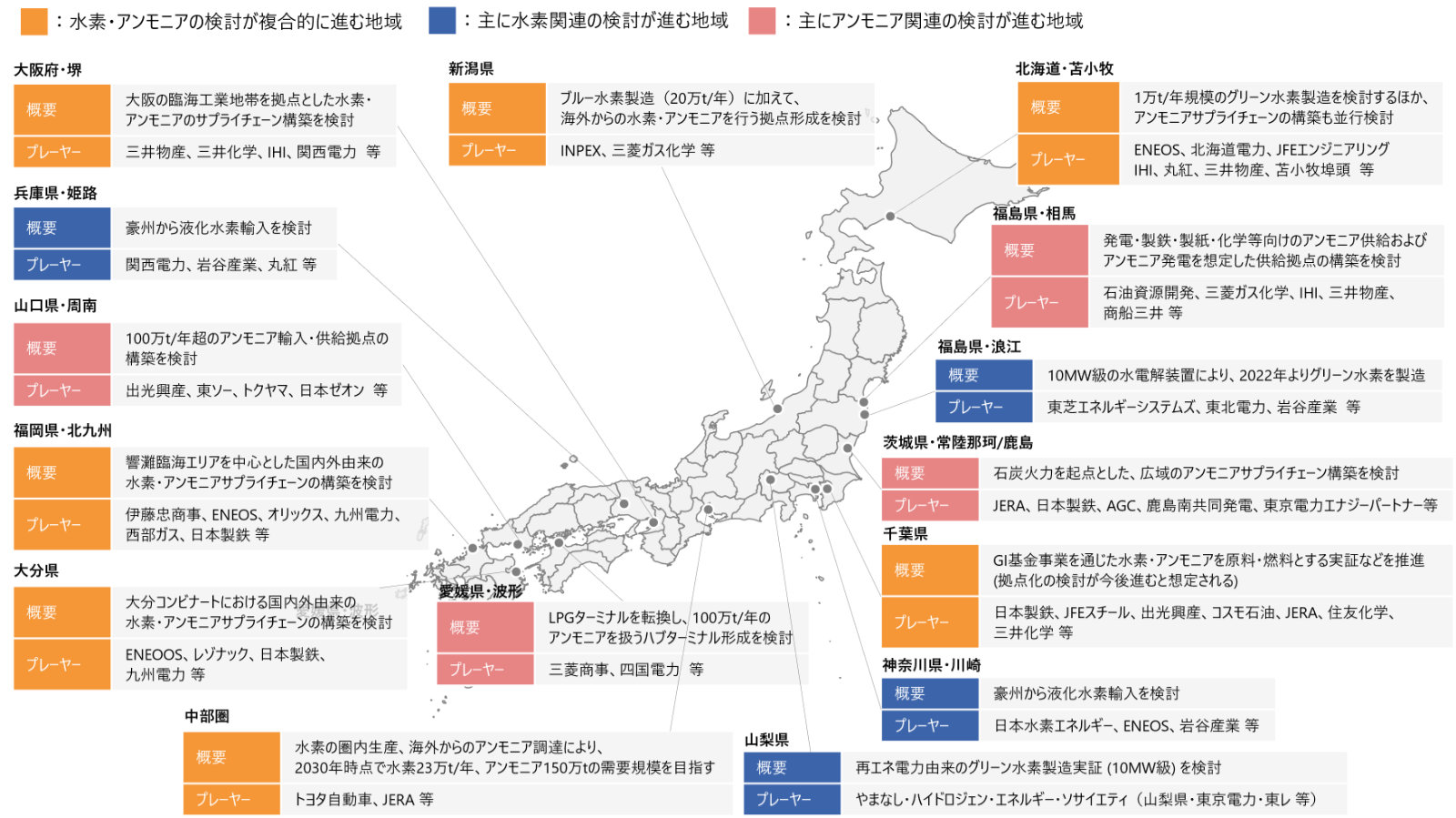

支援制度の活用も想定し国内各地域で進む次世代エネルギーの導入検討

国内の各地域において、特に「価格差に着目した支援」や「拠点整備支援」等の活用も見据えながら、水素・アンモニア等の受入・供給・利活用に関する検討が進んでいる。エネルギー事業者(電力・石油・ガス等)やエンジニアリング事業者、需要家(鉄鋼・化学・自動車等の製造業)など、多様なプレーヤーが検討に関与しており、発電所や製鉄所、石油化学コンビナートが立地する湾岸部などの産業集積地を中心に検討が進むが、内陸における地産地消モデルも存在する。

図表3 水素・アンモニアの受入・供給に関する検討が進む国内主要地域

出所)各地域・各社公開情報等よりNRI作成

今後、国の支援制度の申請プロセスを経て、一定程度地域の選別が進むことも想定されるが、水素・アンモニアの普及に向けて各地域に求められる特性としては、①事業者の主体性、②地域のサポート、③国に対するアピール力の3点が挙げられる。①事業者の主体性に関しては、水素社会推進法に基づく支援制度(「価格差に着目した支援」と「拠点整備支援」)において、供給事業者・需要家が単独・共同で事業計画を策定することが要件となる見込みであり、主体的に検討・事業をリードする事業者がいない場合、支援制度への申請のスタートラインにも立てない可能性がある。そのため、いかに事業者が主体性をもって、事業化および国の申請に関与できるかがポイントとなる。②地域のサポートについては、事業者が検討をリードする前提であるものの、事業者間の連携促進や、新たな燃料の利活用に伴う許認可関係の手続きの迅速な実施にあたっては、各地域における自治体等のサポートも必要になるため、自治体等が主導する形で、カーボンニュートラルに係るテーマについて立地企業が議論する場・協議等が既に設置されていることが、円滑に座組を構築し検討を進めるための重要な条件となり得る。③国に対するアピール力は、支援の獲得という観点で、政府に対する取組の成熟度・先行度などに関する事前のインプットやロビー活動なども必要と考えられる他、効果的な申請書の作成・準備によるアピール力が求められる。

今後の展望

2024年度以降、価格差支援や拠点整備支援(FEED)の支援対象の選定が開始される予定であり、水素・アンモニア等の次世代エネルギーの供給や燃料拠点の整備に向けて、更に具体的な検討や取組が進むことが期待される。特に政策の議論においても言及されている通り、社会的なコストの抑制を前提としながら脱炭素化を進める中で、日本の産業競争力を更に強化する機会に昇華させていくことが肝要であり、そのためにも次世代エネルギーの果たす役割は大きいと想定される。今後、官民双方による次世代エネルギーに係るアプローチが国内の産業競争力強化に繋がっていくことを期待したい。

NRIは、国内の様々な地域における水素・アンモニア等の燃料拠点形成に向けた検討支援業務を行っております。次世代エネルギーに係る需要ポテンシャル分析・カーボンプライシングを踏まえた供給コスト/経済性分析、国の支援制度への申請に係るアドバイザリー・PMO業務なども手掛けています。ご関心や課題感がある企業のご担当者様は、お気軽にご連絡をいただければと思います。

本コラムでは、細部まですべて紹介しきれないため、ご関心のある方は詳細版の本編レポート資料をダウンロードいただき、ご参照いただければ幸いです。

プロフィール

-

伊藤 祥

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。