概要

近年、カーボンニュートラル社会実現に向けたCO2排出量削減手法の一つとして、CCSが注目されている。世界では既に操業フェーズに入っているCCS事業もある一方、日本ではまだCCSの事業化検討が進められている段階にとどまっている。本コラムでは、世界のCCSプロジェクト動向を紹介するとともに、日本におけるCCS関連の政策動向ならびに事業検討事例を取り上げ、今後の国内におけるCCS事業の展望を述べる。

はじめにーCCSとは

2050年のカーボンニュートラル実現に向けてCO2排出量を削減する手段の一つとして、CCSが注目されている。CCSとは「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、CO2が大気中に放出される前に分離・回収し、地中に安全に貯留する技術を指す。火力発電所や化学工場、製鉄所等から排出されるCO2を分離・回収し、貯留場所に輸送の上、地下深くに圧入、そして、貯留するというのが、CCSの大まかな流れである。

CO2排出量削減に向けては、燃焼時にCO2が排出される化石燃料に頼らない再生可能エネルギー等の普及が期待されている。一方、火力発電所や素材産業、石油精製産業などでは、化石燃料に頼らざるを得なかったり、生産プロセスの化学反応としてCO2が発生したりするため、短期的な脱炭素化が難しくCO2排出が避けられない分野も存在する。このような分野において、CCSは有効な脱炭素化オプションの一つと位置づけられており、日本においても今後の普及が期待されている。

世界のCCSプロジェクトの紹介

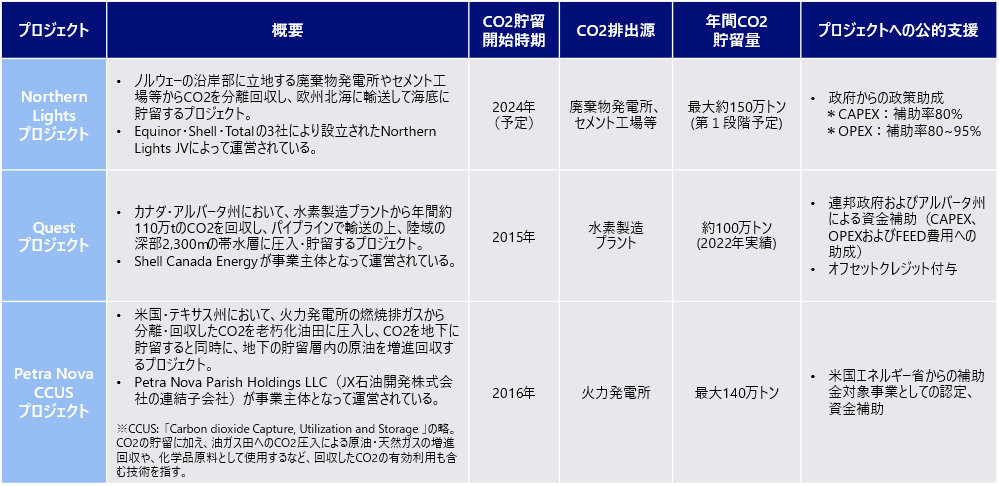

世界各国でCCSプロジェクトが推進されており、既に開発・操業フェーズに入っているプロジェクトも数多く存在する。以下の表では、欧州及び北米において展開されている3つのCCSプロジェクト事例について整理している。いずれのプロジェクトも、①火力発電所や製鉄所、水素製造プラントなどのCO2を大量に排出する事業拠点からCO2を分離・回収している、②CO2を年間100~150万トン規模で地下に圧入している、③プロジェクトに対して公的支援が適用されている、等の観点から、今後日本においてCCS事業が展開されていく際のモチーフになると考えられる。

欧州・北米におけるCCSプロジェクトの取組み内容

出所)各社公表資料等よりNRI作成

日本におけるCCSの政策的動向

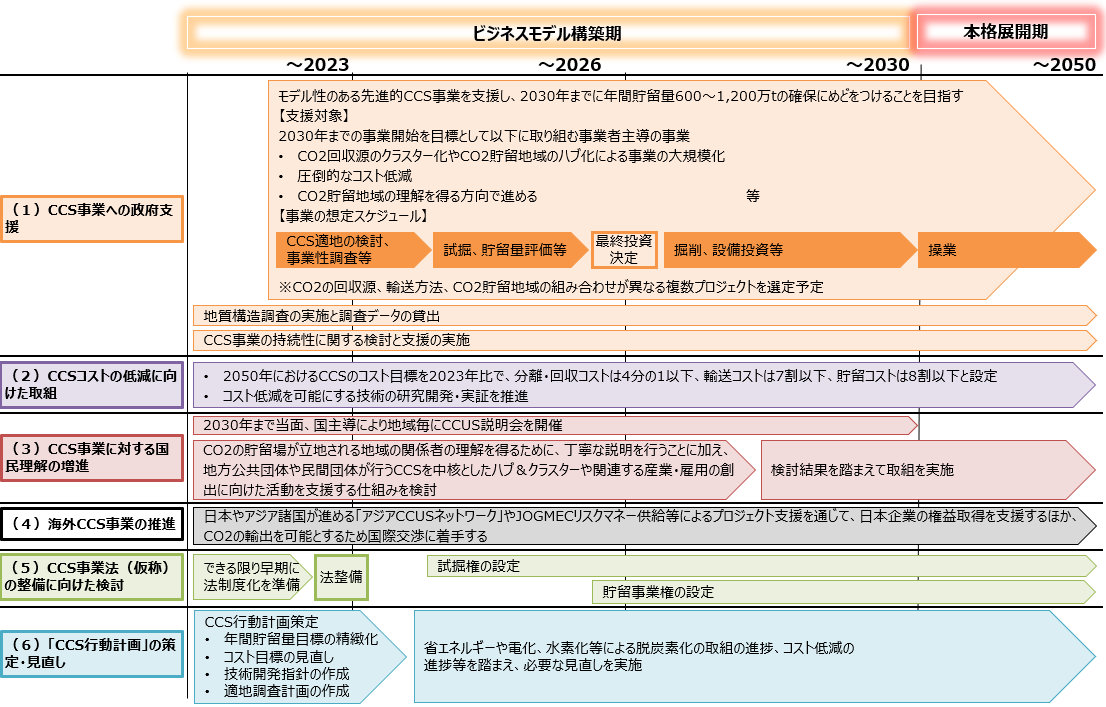

日本では、CCS長期ロードマップにおいて「2050年時点で年間1.2-2.4億tのCO2貯留を行うこと」が目標として掲げられており、2030年までに事業環境を整備することを目指している。2023年3月に公表されたCCS長期ロードマップ検討会最終とりまとめでは、2030年までに事業環境を整備することを目標に、6つの具体的アクションを随時実施していくことが明記されている。

CCS長期ロードマップと具体的なアクション

出所)経済産業省(2023年3月)「CCS長期ロードマップ検討会最終とりまとめ説明資料」

ここでは、本ロードマップのアイテムで2023年度に動きがあったものとして、①CCS事業への政府支援、②CCS事業法の整備に向けた検討について特筆する。

-

①

CCS事業への政府支援:

2030年までのCCS事業開始に向けた事業環境を整備するため、先進性のあるCCSプロジェクトを「先進的CCS事業」と位置づけ、CO2 の分離・回収から輸送、貯留までのバリューチェーン全体を一体的に支援していく方針が示されている。2023年度には先進的CCS事業の実施に係る調査として7案件が選定されたが、これらには発電や石油精製、鉄鋼、化学、紙・パルプ、セメント等の幅広い産業分野の事業者参画しており、かつ、貯留地も国内の油ガス田および海域帯水層、海外輸送などの多様な手法が想定されている。これら7案件をモデル事業として国主導で進めることにより、CCSの分離回収・輸送・貯留のバリューチェーン構築を実現し、CO2排出量を削減しようとする狙いが見てとれる。 -

②

CCS事業法の整備に向けた検討:

2024年2月に貯留事業等の許認可制度整備を規定する「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(CCS事業法案)」が閣議決定された。このCCS事業法は、2030年までに民間事業者がCCS事業を開始するための事業環境を整備すべく、貯留事業等の許認可制度を整備するものとして、「試掘・貯留事業の許可制度の創設、貯留事業に係る事業規制・保安規制の整備」、「CO2の導管輸送事業に係る事業規制・保安規制の整備」について規定している。このCCS事業法案により、民間事業者によるCCS事業化のための環境整備がようやく日本でも進みつつあると言える。特に試掘・貯留事業の許可制度の創設は、これまで石油・天然ガス開発事業を安全に行ってきた事業者にとってもCCS事業化に向けた追い風になると考えられる。なお、CCS事業法は2024年5月に成立しており、2030年のCCS事業開始に向けて事業化検討がこれから本格始動していくと推測される。

先進的CCS事業の検討事例:東新潟地域CCS事業

ここでは、先進的CCS事業のケーススタディとして、東新潟地域CCS事業を取り上げる。

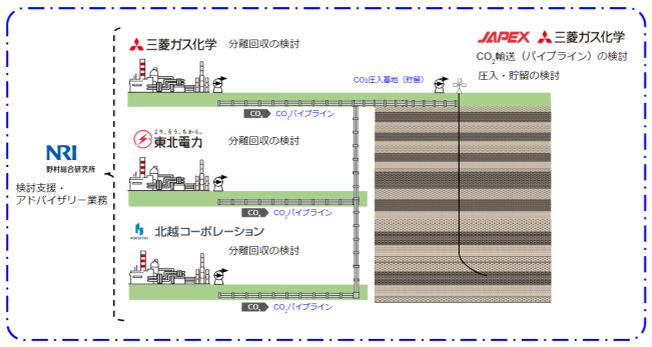

石油資源開発株式会社(以下「JAPEX」)ら5社は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の令和5年度「先進的CCS事業の実施に係る調査」に関する調査業務の公募において、東新潟地域におけるCCS事業性調査を受託した。本調査では、2030年までのCCS事業の開始を目指し、新潟東港エリアにある工場や発電所から排出されるCO2の分離・回収、圧入・貯留、及びこれらを結ぶ輸送パイプラインに係る検討を実施している。

東新潟地域のCCS事業性調査における関係各社の検討イメージ

出所)NRI公表資料(2023年8月)

2023年に先進的CCS事業に選定された7案件の中での東新潟地域CCS事業の特徴として、以下の3つが挙げられる。

- 多様なCO2排出源からのCO2回収:本調査ではCO2排出源としてガス火力発電所、化学工場、製紙工場からのCO2回収が検討されており、多様なCO2排出源を含めたCCSバリューチェーン構築の観点からモデル性のある事業と言える。

- 新潟エリアの地理的な強み:新潟エリアにはCO2貯留に有望とされる枯渇油ガス田(既に石油・天然ガスの生産が進み地下圧力が減退している油ガス田)が多く存在する。東新潟エリア及び長岡/柏崎エリアを合わせて、約230百万トンのCO2が貯留可能であり、全国の油ガス田へのCO2貯留可能量のうち8割近くを占めているという検討結果も示されている。

- カーボンニュートラル拠点化に向けた地方自治体の取組み:日本海側最大の広域化石燃料供給拠点かつガス火力発電集積エリアという産業的特徴を持つ新潟県は、「新潟カーボンニュートラル拠点化・水素利活用促進協議会」を設立し、企業間連携の促進やカーボンニュートラルにつながるサプライチェーンの構築を支援している。その成果として、本調査をはじめとした企業間連携によるカーボンニュートラルプロジェクトが組成・具体化されてきていると言える。今後も新潟県では、本事業も含めカーボンニュートラルプロジェクトが実装に向けて推進されていくことが見込まれる。

終わりにー国内のCCS事業に関する今後の展望

世界では開発・操業フェーズに入っているCCS・CCUSプロジェクトが多く存在する一方、日本では2030年の実装に向けて政策的検討・事業性調査が開始された段階と言える。

今後日本においてCCS事業が幅広く展開されていくためには、政府主導で法制度の整備を進めることにより、民間事業者のCCSプロジェクトを後押ししていくことが求められる。同時に、CCSプロジェクトの事業性や社会受容性等に係る課題に対しては、民間事業者自身もしっかり向き合い、その解決のために努力していく必要がある。また、CCSプロジェクトは基本的に企業間連携が必須となってくることから、新潟県の事例のように地方自治体によるCCSサプライチェーン構築やプロジェクト組成・具体化の後方支援も、CCSプロジェクト推進の成否を左右し得るポイントの一つと言えるだろう。

NRIは、2023年に先進的CCS事業として選定された東新潟地域CCS事業にコンソーシアム参画しており、CCS事業の検討支援・アドバイザリー業務を実施しています。CCS事業伴走支援をはじめ、CCS事業の社会受容性調査、CCS・CCUSバリューチェーンにおけるコスト・経済性分析など、幅広いソリューションを提供しています。ご関心や課題感がある企業ご担当者様はお気軽にご連絡ください。

本コラムではCCSの世界のプロジェクトの動向や日本の政策動向・事例についてレポートより抜粋し要約版としてご紹介しております。細部まですべて紹介しきれないため、ご関心のある方は詳細版の本編レポート資料をダウンロードいただき、ご参照いただければ幸いです。

プロフィール

-

塔筋 雄太

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。