概要

2030年度のGHG排出量46%削減や2050年でのカーボンニュートラル実現に向け、洋上風力は、大量導入・コスト低減・経済波及効果が見込める電源として、再エネ主力化の切り札的存在として導入促進が求められているほか、排出削減だけではなく経済成長・産業力強化も実現するGXにも有効な手段として重要視されている。

2024年内を目途に第7次エネルギー基本計画やGX2040ビジョンの素案が提示される予定となっている他、2024年7月に締め切られた第3ラウンド公募の選定事業者が公表される見通しであり、今後洋上風力に関する動きがさらに活発化することが予想される。

国内政策動向や公募の各ラウンドの概要について整理するとともに、今後の洋上風力事業の組成で重要となる視点について紹介する。

―洋上風力発電の国内動向―

1. 国内における主な政策動向

2018年7月に閣議決定された「第5次エネルギー基本計画」において導入促進策を講じていく旨が示されて以降、洋上風力に係る政策については様々な検討が進められてきた。これ以降も、さらなる案件形成の加速化に向けた政策検討が進められている。

その主な取組は2つあり、「日本版セントラル方式」による案件形成プロセス検討の迅速化とEEZへの設置に向けた法改正である。

まず、「日本版セントラル方式」による案件形成プロセス検討の迅速化では、案件形成の初期段階から政府や自治体が関与することで、より迅速かつ効率的に調査等を進めることを目的としており、2024年度からは北海道の2海域(北海道岩宇・南後志地区沖、北海道島牧沖)において浮体式を前提とする調査にも着手している。

EEZへの設置に向けた法改正では、これまで沿岸部での着床式の導入が主であったが、2024年3月に、洋上風力の設置場所を現行の領海内からEEZまで拡大する再エネ海域利用法の改正案が閣議決定され沖合での浮体式洋上風力の案件形成も加速化することが期待される。

2. 国内における主なプロジェクト開発動向

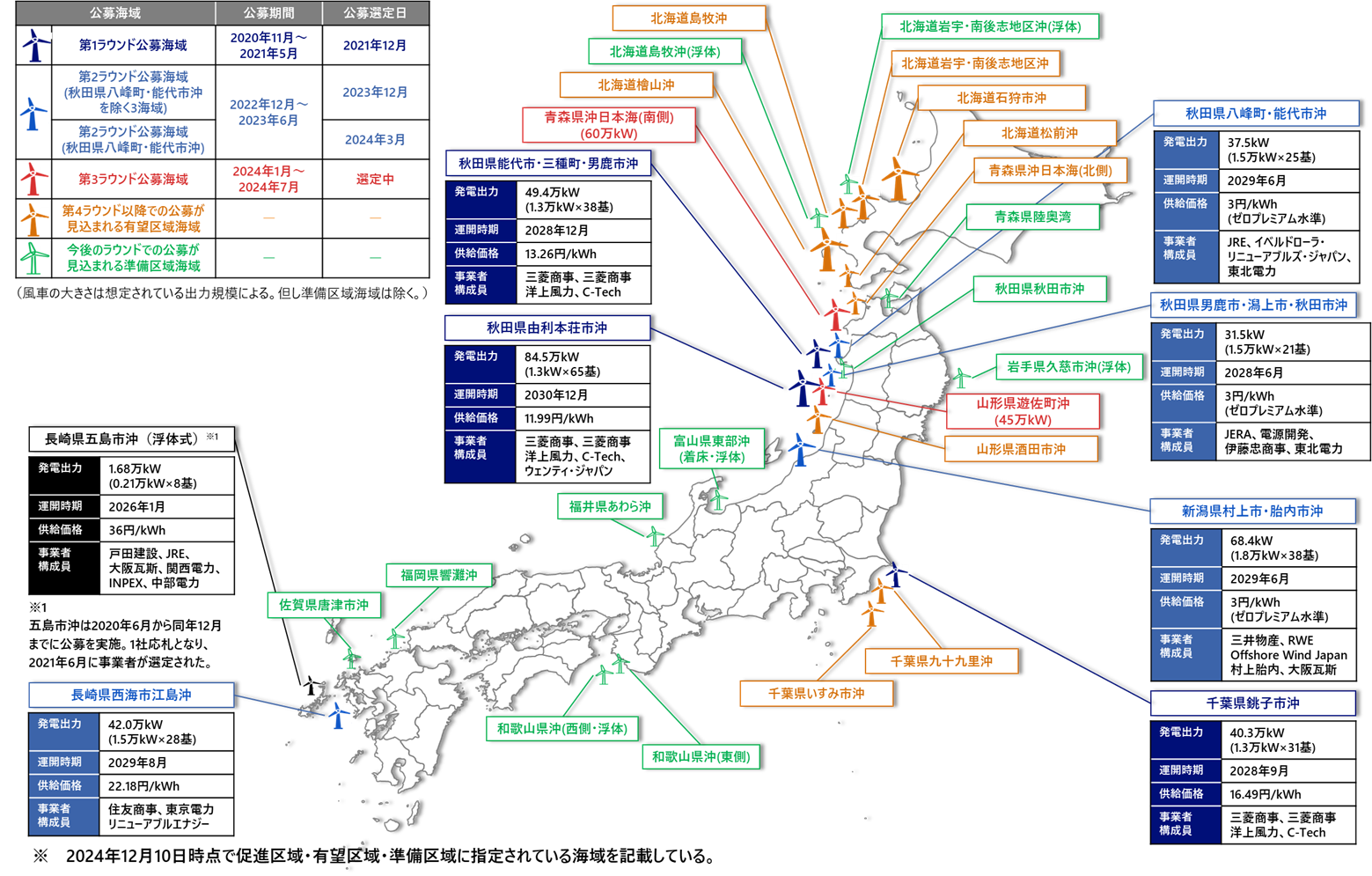

洋上風力に係る政策検討の具体化に伴い、全国各地で案件形成も着々と進みつつある。再エネ海域利用法に基づいて、東北地方の日本海側を中心に、これまでに全国10か所の促進区域で計4.6ギガワットの案件が形成された。

一方で、第6次エネルギー基本計画に基づくエネルギーミックス達成のための水準目標(2030年までに約5.7ギガワットの導入)や「洋上風力産業ビジョン」での目標(2030年までに10ギガワットの案件形成)と比較すると、案件形成がやや難航しているとの見方もでき、これまでに事業者選定された海域だけでは2030年までの導入目標には達成しないうえに、有望区域となっている9海域のすべてが2030年までに促進区域とならない限り、案件形成目標の到達も困難となっている。

再エネ海域利用法に基づく案件の他にも、港湾法に基づく水域占用許可による案件形成も進められており、今後も、洋上風力の開発適地ならびに電力需要が見込める地域を中心に、港湾法に基づく案件形成が進んでいくことが見込まれる。

図表1 再エネ海域利用法に基づく公募海域での洋上風力開発状況

出所:公開情報よりNRI作成

再エネ海域利用法に基づく事業者公募・選定状況

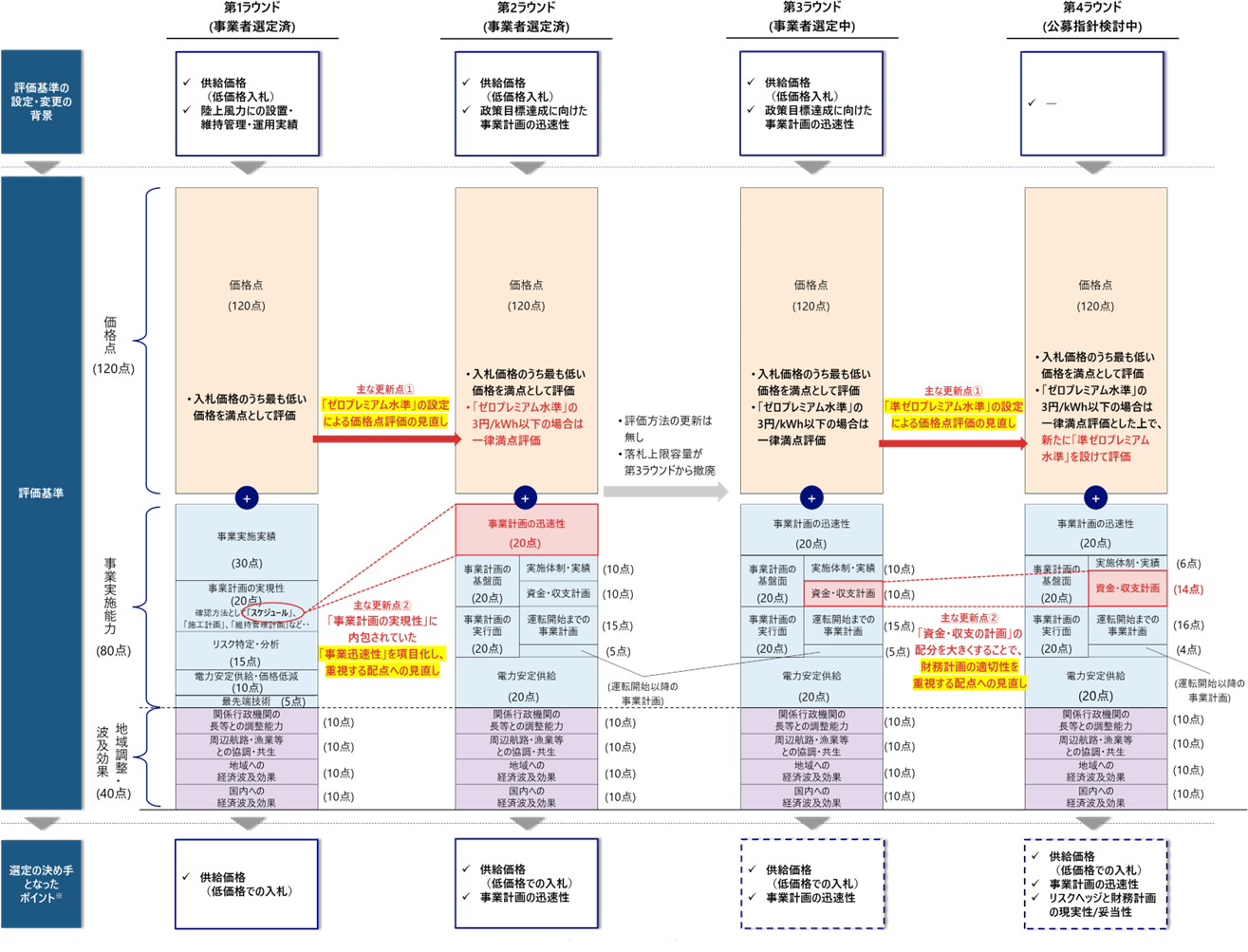

第1~第3ラウンドでの主な評価結果を振り返りながら、今後の公募ラウンドのポイントについて考察する。

1. 評価基準の見直し経緯

これまでのラウンドは、評価を構成する点数配分は変わらないが(価格点:120点、事業実施能力:80点、地域調整・経済波及効果:40点)、各内訳や評価点の計算方式はラウンドごとに更新されている。

第1ラウンドでは、入札価格が大きな影響を及ぼした。FIT制度(買取期間中は国が定める固定価格で必ず電力会社が買い取ることを義務付ける制度)での入札公募であったことから、基準価格が固定価格であるが故の算定式が適用でき、結果として低価格での入札者に軍配が上がった。

第2ラウンド以降はFIP制度(卸電力取引市場や相対取引で再エネを市場に供給した際に、市場価格の水準にあわせて一定の補助・プレミアムが交付される制度)での入札公募となったことに加えて、第1ラウンドの結果を意識した低価格入札が多くなることで事業者間の評価点に差がつきにくくなる可能性があったことから「ゼロプレミアム水準(3円/kWh)」が設けられ、この水準での入札者は価格点を一律満点とするとの更新がなされた。また「事業実施能力(80点)」のうち「事業計画の迅速性(20点)」が重要な評価ポイントとなった。これは、2030年エネルギーミックス等の政策目標達成のために早期運転開始が求められたことによる。運転開始時期が早ければ早いほど評価が高くなった。

第3ラウンドにおいては、落札上限容量を計100万キロワットまでとする制限が撤廃され、スケールメリットの享受を狙う事業者が入札しやすくなった。2024年7月に第3ラウンドの公募が締め切られ、次なる第4ラウンドの公募に向けた検討が進められている。

しかし、ここにきて「電源投資の完遂および事業実施の確実性」についての懸念が挙がっている。洋上風力は大規模な開発投資が必要かつ総事業期間が長期間となるといった電源特性があるため、昨今の世界的なインフレに伴う物価高によるコスト増等を原因とする事業撤退が相次いでいる。国内の洋上風力案件でも、コスト面やリスク管理が重要視されると考える。

2. 今後のラウンドで重視される評価基準

洋上風力案件への確実な電源投資と事業化の実現に向けて、第4ラウンドの公募では、「①価格点(120点)」に「準ゼロプレミアム水準」を新たに設けると同時に、事業実施能力(80点)のうち、「②事業計画の基盤面(20点)」の内訳として財務計画の適切性を重視した配点にするとの見直し案が議論されている。

まず、①価格点については、「準ゼロプレミアム水準」が設けられ、事業採算性が厳しい価格で入札することにより事業実現性や継続性が担保できなくなることを回避する狙いがある。

②事業計画の基盤面に関して、「資金・収支計画」といった財務計画の適切性が大きく問われることになりそうだ。資金調達方法や投資コストの精緻化検討に加えて、風況変動や卸市場価格の低下、オフテイカー(電力購入者)の契約不履行等に伴う収入減少と金利変動や物価高騰、インバランス負担変動に伴う費用増加など様々なリスクを勘案した綿密なキャッシュフローモデルの構築が求められる。

第4ラウンド以降では、「洋上風力事業のあらゆるリスクをシナリオ別に想定したうえで、如何に安価な供給価格の下で現実的な財務計画および運転開始までのスケジュールを策定できているか」が明確に答えるべき論点になると考えられる。コンソーシアムに参画する各事業体の役割を明確化し、各事業体が自身の専門的な知見やノウハウを補完し合うことで、事業計画に潜むリスク(収入減少リスク、費用増加リスク、スケジュール遅延リスク等)を網羅的に洗い出し、具体的かつ効果的な打ち手を検討していくことが重要になる。

図表2 再エネ海域利用法に基づくラウンド公募における評価基準の変遷とポイント

※第3ラウンドは事業者選定中、第4ラウンドは公募前であるため、選定の決め手になり得るポイントとして記載している。(2024年12月10日時点)

出所:公開情報よりNRI作成

最後に、今後の洋上風力事業の組成で重要となる視点

今後の洋上風力事業の組成では、「①長期的に電力を購入してくれるオフテイカーの確保」、「②競争力の高いサプライチェーン実現に向けた最適な座組の構築」、「③社会受容性の醸成に向けた地域特有の課題・ニーズに即した地域共生策の立案と遂行」の3つの視点が重要となることが予想される。

電力需要家にとってはサプライチェーンの脱炭素化のために安定的かつ長期的にカーボンフリー電力を調達してくることが、発電事業者にとっては安定的に比較的高価格で購入してくれる売電先の確保が命題である。両者のwin-winな関係構築のためにもコーポレートPPA(Power Purchase Agreement)のスキームの導入が、洋上風力でも進んでいくことが予想される。今後も洋上風力の中長期的な導入拡大が進むためには、発電事業者が収益性と事業継続性を実現できる構造が必須であり、発電可能な時間帯などの制約を受けにくいうえに大規模化可能という風力発電の特長を生かして、24時間365日稼働で大規模電力を必要とするデータセンター、半導体工場、製鉄所、化学プラントなど新たな電力需要家との関係を構築できるかがマーケット開拓の鍵を握る。

またこれまでにも総合商社やユーティリティ会社が中心となって構成されたコンソーシアムの下、サプライチェーン強化に向けた強固な実施体制の構築の検討がなされてきたが、事業の迅速性と適切性が求められる中、なおかつ、インフレや人件費高騰などで調達環境が不透明になっている状況下では、コンソーシアムの座組及び実施体制構築のあり方の見直しは不可避となっており、実績や技術・ノウハウ、調達・O&Mコスト面などでの競争力強化を目指して、ゼネコンやマリンコントラクター、風車メーカとも連携したコンソーシアム組成や、メンテナンス会社や海運会社との業務提携、 投資ファンドとの資本連携などの動きも視野に入れていく必要があると考えられる。

さらに、持続可能な洋上風力の開発・運営のためには、それぞれの立場や利害関係に基づいて、異なる意見を持つ多様なステークホルダーの存在を前提に、多角的な視点(経済合理性や事業採算性、イノベーション創出の可能性、地域にとっての意義性、地域との親和性、周辺環境・景観との調和性)に立って、対象地域の実情に即した地域共生案を立案し、計画通りに遂行していくことで、社会受容性を着実に醸成していくことが非常に重要となる。特に今後導入が見込まれる地域の多くで人口の過疎化や産業の空洞化・衰退が懸念されている中では、定型化されつつある地域共生策ではなく、対象地域特有の社会課題や地域特有の課題・ニーズを把握し理解したうえで、それらの解決と将来的な地域の発展につながるような差別化が図られた個別具体的な地域共生策を考えていくことが、案件検討における要素の1つとして求められる。

NRIは、洋上風力事業の検討支援・アドバイザリー業務を実施しています。ご関心や課題感がある企業ご担当者様はお気軽にご連絡ください。

本コラムでは洋上風力の日本の政策動向やコンソーシアム組成、今後の評価ポイントについてレポートより抜粋し要約版としてご紹介しております。細部まですべて紹介しきれないため、ご関心のある方は詳細版の本編レポート資料をダウンロードいただき、ご参照いただければ幸いです。

ダウンロード資料には本コラム掲載図表の拡大版も掲載しております。

プロフィール

-

巽 謙太朗

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。