筆者はここのところ、業務として生成系AI(とその周辺)の動向を日々追いかけている。要求されているのは「生成系AIが金融ビジネスに与える影響の評価・分析」だ。しかし日々(本当に「日々」なんですよ!)新たな生成系AIが湧き出てくる中で、当面の見通しも将来予測もできないことを痛感している。筆者の能力不足だと言われればそれまでだが、向こう3か月の予想すら正直できるとは思えない。だってレポートを書いている最中に、当初想定していた結論を覆すようなニュースが入ってくるのだから。正直「賽の河原」で石を積んでいる気分になっている。

なので、逆に遠いところに「ここまでできるとしたらどうなる?」という仮想点を置いて、そこまでのプロセスを妄想するというSFプロトタイピングで一旦アウトプットしてみようと思い立った。それがこの三部作だ。成功したのかどうかは分からないが、筆者としては一旦肩の荷が下りたと感じている。

さて番外編として、今回筆者が活用したSFプロトタイピングの意義の紹介をすることでこのシリーズの締めとしたい。そして最近このSFプロトタイピングに関連する良書が立て続けに出版された。もう少しだけお付き合いいただきたい。

SFプロトタイピングとは

■2050年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する

[著]英『エコノミスト』編集部

[翻訳]土方奈美

[発行日]2017年4月発行

[出版社]文藝春秋

[定価]1,212円(税込)

「SFプロトタイピング」という言葉が最初に書籍という形で日本で紹介されたのは2013年に出版された『インテルの製品開発を支えるSFプロトタイピング』(ブライアン・デイビッド・ジョンソン/亜紀書房)のようだ(原著は2011年に刊行されている)。筆者は迂闊にもこの本の存在を知らなかったのだが。

そして「SFプロトタイピング」という概念の存在を知らないままに手に取った、『2050年の技術』(2017年に出版)の冒頭の一節にハートを撃ち抜かれた。

テクノロジーの未来予測を始めるには、それにふさわしいツール(手法)が必要だ。(略)未来の手がかりは過去のパターン、また現在変化がまさに起きようとしている『限界的事例』、そしてサイエンス・フィクション(SF)が描く『想像上の未来』のなかに潜んでいる。

おおお、SFが未来を見通すツールとして有効なのか!と興奮した覚えがある。本書の構成は各章で様々な技術領域に起きるであろう技術進歩の未来像を、まず短編のSFとして描き、その後その章の後半で具体的な技術進歩の解説を行うというスタイルだ。今ではよく見るスタイルだが、筆者は本書でこのスタイルに初めて触れた気がする。

そして実際、ディープラーニングの登場によってAIが能力を急速に向上し始めた時、筆者はその未来像を想像するのにSFの力を借りた。AIに限らないが、革新的なテクノロジーが出現したときというのは、数か月先、数年先の未来を予測するのは非常に困難だ。ただ、「ここまでできたらどうなる?」というかなり遠い未来にゴールをおいて、その間のプロセスを想像するというのがSFプロトタイピングの手法と言える。

ビル・ゲイツは「私たちはいつも、今後2年で起こる変化を過大評価し、今後10年で起こる変化を過小評価してしまう」(これを「アマラの法則」と呼ぶらしい)という人間の認知バイアスに危機感を表明している。そして、この認知バイアスを多少でも解消するには良質なSFを摂取するのが一つの近道ではないかというのが筆者の見解だ。

■SFプロトタイピング: SFからイノベーションを生み出す新戦略

[著]宮本道人、難波優輝、大澤博隆

[発行日]2021年6月2日発行

[出版社]早川書房

[定価]1,980円(税込)

SFプロトタイピングを自分なりに試行錯誤している中で出会ったのが本書だ。まさにど真ん中のタイトルであり、さらに本書はSFプロトタイピングを具体的な方法論にまで落とし込んでおり、しかも外部のクリエイターを自社のSFプロトタイピングにどのように活用するといいのかといった具体的なところにまで踏み込んでいるのが大変参考になった。

本書のメッセージを一言で言えば「妄想」と「創造」は似ているようで全く異なるものだ、ということになるだろう。実際、ベースとなる科学・技術の知識とストーリーテリングの技術を併せ持つ「創造」ができるSFクリエイターと、すぐに「妄想」に陥ってしまう素人(筆者のような)とはアウトプットの質が全く異なることが本書を読めばよく分かる。昨今流行りの「オープンイノベーション」を標榜する企業であれば、外部のSFクリエイターを活用して、SFプロトタイピングを一度やってみてほしいと思う。

■未来は予測するものではなく創造するものである ――考える自由を取り戻すための〈SF思考〉

[著]樋口恭介

[発行日]2021年7月7日発行

[出版社]筑摩書房

[定価]1,980円(税込)

先の『SFプロトタイピング』とほぼ同時期に出版された本で、SF作家でもありSF領域の良質な編集者でもある樋口恭介氏の「SFプロトタイピング」についての解説書だ。もうタイトル見た時点でジャケ買いですよね。弊社は「未来創発」というコンセプトを掲げているが、正直筆者は「未来予測」しかしてこなかったのではと猛烈に反省させられたタイトルでもある。

本書では実際の企業で行われたSFプロトタイピングの各段階、例えばチーミング、外部リソースの活用、成果物の社内・社外展開といったSFプロトタイピングが経るであろうより具体的なステップの事例が紹介されている。突然SFプロトタイピングに目覚めた社長の鶴の一声にあたふたする前に、本書を読んでおくことをおすすめする。

■AI 2041 人工知能が変える20年後の未来

[著]カイフー・リー(李開復)、チェン・チウファン(陳楸帆)

[翻訳]中原 尚哉

[発行日]2022年12月発行

[出版社]文藝春秋

[定価]2,970円(税込)

前回紹介した『AI世界秩序』の著者である李開復によるAI領域のSFプロトタイピングの傑作だ。本書が日本で出版されたのは昨年の12月なのだが、筆者は今回の3部作を書くまではこの本を封印していた。だって傑作を読んだ後に、わざわざ自分で駄文を書く蛮勇なんて起きなくなるじゃないですか。

というわけで三部作を書いた後に晴れて本書をひもといたわけだが、期待に違わず最高だった。SFプロトタイピングを担当したのは、以前当コラムの「 AIをめぐるSF短編 」で紹介した『折りたたみ北京』にも作品が収録されている陳楸帆によるものだ。陳楸帆はAIやVRなどの領域で中国のテクノロジー観を反映したユニークな作品を描くことに定評がある。

陳楸帆は冒頭で次のように宣言する。

未来を創造するにはまず未来を想像しなければならない

そして本書のSFプロトタイピングの最大の特徴は、「AIによるディストピア」的な世界観ではなく、よりポジティブな「AIと人類の共存共栄」を基調としていることである。いやあ事前に読んでいたら絶対に影響を受けてたなあ。封印しといてよかった(ほんとか?)。

金融領域にドンピシャの作品があるかというと微妙なのだが、以下の章は参考になると思う。

・恋占

・人類殺戮計画

・大転職時代

・豊穣の夢

SF作品だけを読んでも十分面白いし、その後の解説を読むとより理解が深まる(これは以前紹介した『人工知能の見る夢は AIショートショート集』でも言えることだが)。とにかく一読をお勧めしたい。

SFプロトタイピングの補助線として

さてSFプロトタイピングを実際にやるとしても、技術の将来の見通しがある程度ないと「妄想」に陥ってしまいかねない。ただいきなり最新技術の動向に詳しくなることも無理だろうから、補助線というか底上げとして役に立ちそうな本を紹介したい。そしてこのところそういう役割を果たしてくれる本が立て続けに発行されている。

■世界最高峰の研究者たちが予測する未来

[著]山本康正

[発行日]2023年9月発行

[出版社]SBクリエイティブ

[定価]990円(税込)

新書なので手に取りやすいと思う。エンターテインメント、金融、不動産、製造、医療・ヘルスケア、教育といった各領域で2030年の状態を予測するものだ。金融領域ではGAFAの進出と金融機能のスマホアプリ化による影響が主要なモチーフとなっている。筆者は必ずしもこの見方に賛成する訳ではないが、ただありうる一つのオプションとして想定しておく必要があるシナリオには違いない。

筆者がちょっとニッコリしたのは、日本の政界でなぜか盛り上がっている「Web3」に対して著者が距離をおいているところだった。この見方に筆者は非常に共感している。筆者はブロックチェーンという技術の可能性自体は認めるものの、ブロックチェーンはなんといってもエネルギー効率が悪すぎることを解消できない限り、未来の技術とは言えないのではないかと考えている。この欠点を劇的に改善できるイノベーションが起きない限り、ブロックチェーンがメインストリームのソリューションになることは難しいのではないかと思っている。

■2050年の世界 見えない未来の考え方

[著]ヘイミシュ・マクレイ

[翻訳]遠藤真美

[発行日]2023年7月

[出版社]日本経済新聞出版

[定価]2,750円(税込)

本書はSFではない。かなり地に足のついた未来予測だ。その土台となるのが人口動態というどうしようもない現実だ。

一世代後、つまり25~30年後に目を向けると、そのときに経済全体を支配することにある潮流の多くは、すでに明らかになっている。そこから先はSFの領域だ。したがって2050年には人口がどれくらいになっているかはもうだいたいわかるし、人びとがどこで暮らしているかも、ある程度わかる。世界の国・地域のうち、どこが急成長しそうか、どこが失速しそうかも判断がつく。(pp.19-20)

本書の使い方を一言で言うなら、「本書の内容をシナリオプランニングの前提条件とする」というようになるだろう。本書ではまず変化をもたらす要因として「5つの力」を列挙する。「人口動態」「資源と環境」「貿易と金融」「テクノロジー進化」「政府、統治形態の変化」がその5つだ。

それぞれがどのように人類と地域、経済や政治に影響を与えていくのかがまとめられている。企業の幹部研修で「企画力アップのため」とか「長期戦略を考えるため」などと言って「シナリオプランニングしましょー」というプログラムがあったりするが、たいてい参加者間で現状認識と将来予想が擦り合わないために空中分解するケースを筆者はよく見ている。何をその研修で学ばせたいのかがはっきりしてないのが最大の原因なのだろうが、少なくとも議論の出発点を揃えておくくらいの工夫は必要だろう。そういう意味で本書は最適のテキストになるのではないだろうか。まあ大部な本ではあるのだが。

■2100年の科学ライフ

[著]ミチオ・カク

[翻訳]斉藤隆央

[発行日]2012年9月発行

[出版社]NHK出版

[定価]2,860円(税込)

もう少しぶっ飛んでみるのも一興かもしれない。本書はなんと2100年の未来像を予測しようとする意欲作だ。著者のミチオ・カクは、本業では一流の物理学者でもありながら一般向けの多くのベストセラー(『超空間』『サイエンス・インポッシブル』など)を上梓している超優秀なサイエンスコミュニケーターでもある。

本書は2100年までを大きく3つの時期に分ける。まずは近未来として「現在から2030年」を、次いで世紀の半ばとして「2030年から2070年」を、そして最終的に遠い未来として「2070年から2100年」を想定する。当然ながら誰にも向こう80年を見通すことなどできるはずもないが、ありうるオプションに対する想像力を刺激してもらう意味は大きい。

本書の特徴の一つは様々な新しいデバイスの登場と、その利用によって生活がどのように変化するのかという、ある意味わくわくするディティールが多く提示されていることだ(例えばネットに接続されたコンタクトレンズとか)。また医療の進歩によって人間の寿命と若さがある意味永続化した場合に人類社会はどのようになるのかといった視点もある。「んなわけあるかーい」と突っ込みたくなるシナリオも当然あるが、絶対に起きないとは誰も言えないのだ。不透明な未来に対応するにはあらゆる意味での想像力を持っておくこと、それ以外に対処方法はないのだろう。

そして本書にも末尾に「SFプロトタイピング」と呼べる2100年の未来像が具体的に描かれている。まずはこのSFプロトタイピングを読んで本書の世界観をつかんでから本文に挑むのもありかもしれない。

とはいえSFプロトタイピングは万能ではないです

ここまでSFプロトタイピングの効用を述べてきたが、SFプロトタイピングは決して万能ではない。最悪なのはSFプロトタイピングを中期経営計画などの出発点にしてしまうことだろう。SFプロトタイピングはあくまで「未来を創造するための試行錯誤のためのツール」であり、現実がその通りに動く保証など一切ない。未来など誰にもわからないのだから。

その意味で、以下の本はSFプロトタイピングに過度に「毒されない」ためのお守りとして機能してくれるかもしれない。

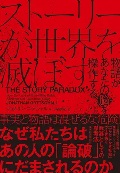

■ストーリーが世界を滅ぼす-物語があなたの脳を操作する

[著]ジョナサン・ゴットシャル

[翻訳]月谷真紀

[発行日]2022年7月発行

[出版社]東洋経済新報社

[定価]2,200円(税込)

我々は「事実」や「情報」、「データ」といった「一回立ち止まって自分の頭で因果関係を判断しなければいけないものの処理」が苦手だ。それよりも、様々な事象を一気通貫に説明してくれる「ストーリー」に依存しがちだ。刑事事件が起きれば容疑者の動機を推測し、為替が動けば背景にある中央銀行の思惑を分析し、株価が急変動すればアナリストが緊急レポートを発表する。すべて、起きたことをうまく説明するストーリーが要求される。

ある種の出来事はきれいな因果関係が見つかることもあるだろう(科学分野はそうして発展してきたわけだし)。ただ、人間の活動に起因する色々なことにきれいな因果関係があるようなケースは実は少ない。偶然だったり勘違いだったりミスやエラーなど、人間社会で起きている出来事は基本的に明確な因果関係で説明できるようなものではない。しかし人間はなぜか「わかりやすいストーリー」を求めてしまう。

実際、ストーリーが見つからないこともある。2022年2月以降、国際政治学者や軍事アナリストは「なぜプーチンはウクライナ侵攻を始めたのか?」という問題にうまいストーリーが見つからず苦慮している。プーチンの歴史認識や情報機関からの楽観的な情報提供など様々な要因は上げられているものの、最終的に「なぜ今こんな蛮行を敢えて始めたのか?」という疑問は解消していない。

逆に言えば、人びとが「ああなるほどと思えるストーリーを常に求めている」ことに「ストーリーテラー」の付け入る隙が生じる。メディア、政治家、マーケター、営業職などなどは、「あなたが抱えている不満の原因はこれこれであって、それを解消するにはこうすればいいんですよ」というストーリーを大量に生み出している。

そしてSFプロトタイピングもフィクションであり、かつストーリーであるため、このような「気持ちのいいストーリー」を生み出さないとも限らない。SFプロトタイピングはあくまで「未来を想像するためのツール」であって、「現実をそのストーリーに近づけていくべき対象」ではない。

ストーリーに人を動かす力はあるものの、使い方を間違えると大変なことになる。御社の社長が「このSFプロトタイピングの世界観を実現しろ!」とか言い出し始めたら、危険信号だ。本書をお守りとして持っておこう。

三部作のあとがき的なもの

さて、今回の3部作はどれも「あれよあれよ」感を出したいというのが筆者の狙いだった。些細なきっかけが雪だるま式に影響力を持ち始め、ついには人類社会に否応なく変化を強いるプロセスを描きたかった。もし読んでみて「あれよあれよ」感を感じていただけたのなら筆者冥利に尽きる。

現実の社会でこのような急激な変化が起きると本気で思っているわけではないが、フィクションだと割り切って筆の赴くままに書いてみた。執筆は非常に楽しかった。一応仕事ではあるのだが、「業務時間中にこんなことやってていいのかな?」と思いながら書いていた。「楽しい仕事」ってなかなかないですよね?

書評サイトなので紹介する対象を書籍に限定したが、この駄作を書くにあたって参照した論文や記事は遥かに数が多い。ただ、それぞれのモチーフに注をつけてリンクを貼るのも読み手にとっては煩わしいのではないかと思って、今回は思い切って注を割愛した。ただニーズがあるのであればそれぞれのモチーフに流用したニュースや論文なども紹介したい。

このところのAIの進化は、「ある時点で情報をまとめて短期的な影響と長期的な見通しを示すレポートに落とす」というこれまでのリサーチレポートを執筆する作業の時間軸ではまったく対応できないことを痛感している。といって毎日ニュースレターを書いても読む方にとっては負担でしかないだろう。なので、思い切って遠いゴールを設定してその間のプロセスを(ある程度の根拠を持った上で)分析・予想する手法を取ってみた。少しでも皆様の参考になったのであれば幸いだ。

プロフィール

-

柏木 亮二のポートレート 柏木 亮二

金融イノベーション研究部

経歴

1996年NRI入社後、官公庁における技術振興基本計画策定、産業振興政策パッケージ立案支援、製造業・情報通信分野における事業戦略プロジェクトなどに参画。2008年より金融ITイノベーション事業本部において、IT事業戦略分析・技術インパクト評価などに従事。過去担当した案件には、オープンイノベーション戦略策定プロジェクト、証券業務基幹システム移行プロジェクト、金融機関IT投資戦略プロジェクトなどがある。

2015年10月より経済産業省「産業・金融・IT融合に関する研究会(FinTech研究会)」メンバー。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。