総合経済対策の裏付けとなる歳出総額28.9兆円の第2次補正予算が成立へ

2022年度第2次補正予算が、12月2日の参議院本会議で可決され成立する見通しだ。一般会計の歳出総額28兆9,222億円は、政府の総合経済対策の裏付けとなる。電気・都市ガスの負担軽減策として3兆1,074億円、ガソリン価格の上昇を抑える燃油補助金に3兆272億円が投じられる。政府の裁量で使い道を決められる予備費は4兆7,400億円積み増され、複数年度にわたって支出される50基金に計8兆9,013億円が充てられる。

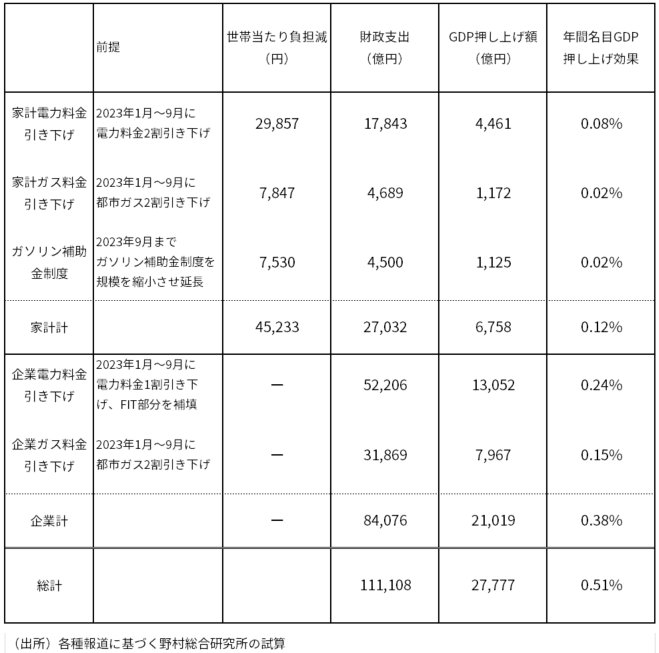

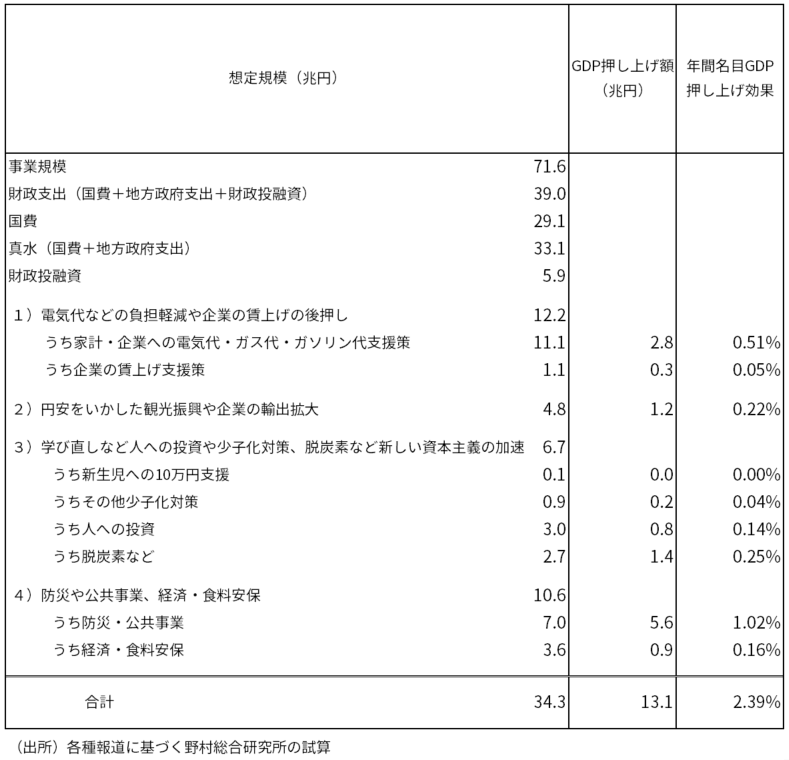

物価高対策によって実質GDPは0.51%程度押し上げられ、その他、新しい資本主義の加速などの施策も合わせると、合計でGDPを2.39%程度押し上げる効果を持つと試算される(コラム「 経済対策経済効果試算値アップデート(GDP押し上げ効果は2.39%) 」、2022年10月28日)(図表1)、(図表2)。

相応の経済効果が期待されるとも言えるが、他方で今回の補正予算については、従来から補正予算編成が抱える課題も含めて、5つの大きな問題点が指摘できる。

図表1 物価高対策の経済効果試算

図表2 総合経済対策の経済効果試算

「規模先にありき」と巨額の予備費、基金への支出の問題

第1は、これほど大規模の経済対策が果たして必要であるのか、という点だ。7-9月の実質GDPは前期比年率-1.2%と1年ぶりのマイナスとなったが、これは内需の堅調さを反映した控除項目である輸入増加によるところが大きい。新型コロナウイルス問題の悪影響が薄れていく中、物価高の逆風がある中でも個人消費は持ち直してきている。巨額の経済対策が必要な局面とは言えないだろう。

第2は、補正予算編成に至る過程では、「規模先にありき」の議論となった感が強く、その結果、規模を大きくすることを狙って予備費積み増しや50の基金への支出に巨額の予算が投じられた可能性が疑われる、という点だ。

予備費は不測の事態に際して政府が機動的に支出できる、あるいは基金は単年度主義を脱して、より長期の視点に基づく支出を可能とする、といった利点がそれぞれあることは確かだ。しかし、双方ともに、国会、国民の監視の目が届きにくく、非効率で無駄な支出となってしまうリスクがあるだろう。

巨額の国債発行と補正予算編成の常態化の問題

第3は、巨額の経済対策の大半は国債発行で賄われるという点だ。財源には税収見積もりの3兆円ほどの上方修正と2021年度決算からの剰余金も活用されるが、不足分は22.8兆円の国債追加発行で穴埋めされる見通しだ。その分だけ、政府の債務、そして国民負担が増えることになる。

政府は、現在議論を続けている防衛費増額の財源については、安易に国債発行に頼らない方針を示しているが(コラム「 問題先送りの公算が高まる防衛費増額の財源確保 」、2022年11月30日)、補正予算のような一時的な支出については、ためらわずに国債発行に頼る姿勢がうかがわれる。しかし、恒久的な支出の増加と同様に、補正予算の一時的な支出増加についても、それを国債発行で賄えば、政府債務が増加し、将来の国民負担が高まっていくという点は変わらない。

第4は、補正予算に緊急性の低い支出が多く含まれている点だ。そもそも補正予算は、本予算を編成する時点では予見できなかった不測の事態に対応するために編成されるべきものだ。しかし、実際には、経済環境いかんに関わらず、経済対策を含む予算編成が実施されることが常態化してしまっている。

本予算と比べて補正予算は、国会審議に費やす時間も短く、国会、国民の監視の目が十分に届きにくいという問題がある。補正予算の編成によって、国民の税金がより非効率な形で利用されるリスクは高まるのではないか。

今回の補正予算では、物価高対策については一定の妥当性があるとしても、新しい資本主義を加速させるための人への投資、少子化対策、脱炭素などの支出に果たして緊急性はあるのだろうか。それらの政策自体は重要であるが、まずは中身をしっかりと吟味したうえで、来年度予算に計上すべきではないか。

また、国土強靭化計画に基づく防災、公共事業費の支出も、本予算ではなく補正予算で計上することが常態化してしまっており問題だ。

物価高対策は一時的な効果にとどまる

第5は、経済対策の柱である電気、ガス、ガソリン価格の上昇を抑える補助金制度は、一時的な効果しか持たず、物価高に対する国民の不安をどの程度軽減できるかが疑問である点だ。

個人の生活不安や消費活動への悪影響を根本的に緩和するには、もっと長期にわたる物価環境の安定がより重要である。それには、日本銀行が政策修正を伴いつつ、中長期の物価の安定確保に向けた強い意志を示すことが重要だ。

他方、政府については、賃金が持続的に高まる環境を整えるため、生産性向上、潜在成長率向上に向けた成長戦略を強化することが、より重要かつ抜本的な物価高対策となるのではないか。

政府の想定を上回る電気料金値上げ

電気料金値上げ支援については、電力会社が来年に電気料金を2割引き上げることを前提として策定されているが、その前提は既に崩れつつある。足もとで申請されている電力各社の値上げ申請では、値上げ幅は3割程度、そして4割程度のところも出てきている(コラム「 政府の想定を上回る電力会社の電気料金3割値上げ申請:追加で1.5万円の家計負担に 」、2022年11月28日)。

消費者物価統計で電気料金のウエイトは3.41%である。仮に各社の電気料金が来年3割引き上げられ、政府の支援策でカバーできない1割分、電気料金が引き上げられるとすると、消費者物価は0.34%押し上げられる計算となる。また、それは1世帯当たり1万4,928円の追加負担となる計算である。これは年間のGDPを0.04%押し下げる効果を持つ。

こうした想定外の事態は、政府の電気料金値上げ支援策、あるいは総合経済対策全体の策定に対する信頼性の低下につながり、計画策定の緻密さの欠如が今後批判されることになるのではないか。

このように、12月2日に成立する予定の第2次補正予算には、実に数多くの問題点が指摘できるのである。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。