4-6月期実質GDPは前期比年率+6.0%と予想外に上振れも一時的要因が背景

内閣府は8月15日に、今年4-6月期のGDP統計(1次速報)を発表した。実質GDPは前期比+1.5%、年率換算で+6.0%と予想外の高成長となった。事前予測の平均値は前期比年率+3.0%程度であったが、実際はその2倍に達した。ただし、この予想外の高成長は一時的要因によるところが大きく、持続性はない。

実質GDPの前期比+1.5%に対して、実質外需(実質輸出-実質輸入)の成長寄与は+1.8%と極めて大きかった。これは、内需の成長寄与がマイナス(前期比-0.3%)と弱かったことを意味する。

GDPの控除項目である実質輸入は前期比-4.3%(年率-16.2%)と大幅に減少し、成長寄与度は前期比+1.1%に達した。輸入の大幅減少は、国内需要の弱さの反映であり、それによる成長率の上振れは一時的な現象と考えられる。

他方、実質輸出は前期比+3.2%(年率+13.6%)となり、成長寄与度は+0.7%に達した。これは、半導体など部品不足が緩和され、自動車の生産と輸出が増加したことによるところが大きい。また、輸出に計上されるインバウンド需要は、同期の名目輸出(前期比年率+17.0%)を前期比年率で+2.64%押し上げた。

ただし、欧米向けを中心とする半導体など部品不足緩和による自動車輸出の増加は一時的なものだ。海外景気は中国と欧州を中心に足元で下振れており、輸出環境は厳しさを増している。

他方、内需の柱である実質個人消費は前期比-0.5%と予想外のマイナスとなった。さらに実質設備投資は前期比+0.0%と予想を下回り、内需の弱さが際立った。内需主導による持続的で安定的な成長の姿はなお見えてこない。

インバウンド需要が経済に好影響

筆者の試算では、2023年のインバウンド需要は5.9兆円とコロナ前の2019年の水準を上回る(コラム「 中国からの入国加速で今夏にも外国人観光客数はコロナ前の水準に:2023年インバウンド需要推計は5.9兆円:供給制約解消が喫緊の課題に 」、2023年4月19日)。

また4-6月期のインバウンド需要は同期の(名目・実質)GDP成長率を前期比年率で+0.55%押し上げたことが見込まれる。さらに大型連休では国内旅行が増加し、それは国内旅行消費を2.8兆円(外国人の消費も合わせて2.9兆円)増加させたと試算される(コラム「 ゴールデンウイークの国内旅行消費額は外国人も合わせ2.9兆円(年間GDP0.5%):昨年を1.1兆円上回り2023年成長率を0.2%押し上げ 」、2023年4月24日)。

このように、足もとでは感染リスクの低下が内需を押し上げている面があるが、この先、それが個人消費を押し上げる余地はもはやそれほど大きくはないと考えられる。日本銀行の消費活動指数(旅行収支調整済)を見ると、今年1-3月期は前期比+1.4%、4-6月期は同-0.6%であり、均してみると緩やかな増加に留まっている。コロナショックによる落ち込みから急速に持ち直したのは2021年までである。

製造業を中心に世界経済の減速が続く

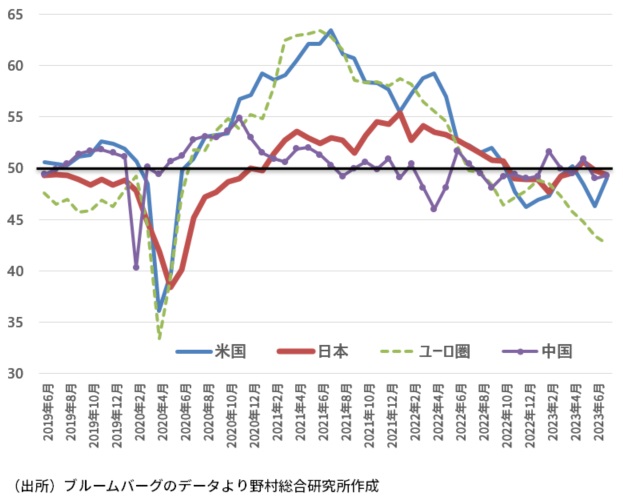

主要国では製造業の景況感が低迷を続けている。7月の製造業PMIは、日本、米国、中国、ユーロ圏のすべてで、判断の分かれ目である50を下回った(図表1)。これは、6月に続き2か月連続である。特に悪化が顕著であるのはユーロ圏だ。7月のユーロ圏の製造業PMIは42.7と6月の43.4から一段と悪化した。新型コロナ問題が本格化した2020年5月以来の極めて低水準である。

中国では、7月の輸出が前年同月比-14.5%の大幅減少となり、製造業の活動の強い逆風となっている。減少は3か月連続であり、減少幅は新型コロナ問題が本格化した2020年2月の-40.6%以来である。パソコン及び部品の輸出が29%減少し、全体の輸出を押し下げている。

コロナ問題によって世界的に巣ごもり消費が拡大し、サービスよりも財への需要が高まる環境は、中国の輸出に追い風となった。しかし、感染リスクが低下するなか、世界的に個人消費が財からサービスに回帰してきていることが、中国の輸出には逆風となってきている。

図表1 各国・地域の製造業PMI(景況感指数)

日本経済は年内安定も来年には輸出悪化の「外憂」か

このように、ユーロ圏、中国の製造業の活動が減速する中でも、日本の輸出環境が顕著に悪化していないのは、米国経済がなお安定を維持しているからだろう。米国の実質GDPは4-6月期に前期比年率+2.4%と堅調を維持した。7-9月期ににわかに悪化する兆しはないことから、仮に10-12月期以降に悪化しても、日本経済への悪影響が本格的に出るのは来年に入ってからだろう。この点から、日本経済は、年内は比較的安定を維持するものと見ておきたい。

ただし、この先の米国経済については、下振れリスクが大きいと見ておきたい。物価上昇率の低下が先行きの景気に対する楽観論を高めている面があるが、実際には物価上昇率が低下し、期待インフレ率が低下する中で、米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めがなお続けられる。そしてインフレリスクを警戒するFRBが早期の利下げ実施に否定的なことから、実質金利(名目金利-期待インフレ率)が上昇して、実質的な金融引き締め効果が強まるのは、まさにこれからと言えるのではないか。

海外経済の減速、輸出環境の悪化は、来年の日本経済にとって「内観外憂」の「外憂」である。

実質賃金の下落が続く

他方、この先、日本経済にとって懸念される「内患」は、物価上昇率の高止まりと実質賃金の持続的な低下だ。

労働省が8月8日に公表した6月分毎月勤労統計で、賃金上昇率は期待されたほどには上昇しなかった(コラム「 春闘の妥結と比べて見劣りする実際の賃上げ率:実質賃金の安定的上昇は2025年半ば以降か:長期インフレ期待の安定回復は日銀の責務(6月毎月勤労統計) 」、2023年8月8日)。現金給与総額は前年同月比+2.3%と、前月の同+2.9%から低下した。残業代やボーナスなどを除く、より変動の小さい所定内賃金も、前年同月比+1.4%と前月の同+1.7%から低下した。この結果、実質賃金は前年同月比-1.6%と前月の-0.9%から下落幅が拡大し、15か月連続での下落となったのである。賃金上昇率が物価上昇率に追いつかない状況がなお続いており、潜在的な個人消費への逆風が収まっていない。

企業の人件費全体や個人所得全体の増加率を決めるのが、定期昇給分を含まないベアであり、それを、幅を持って1%台半ばから2%程度とした場合、消費者物価上昇率がその水準まで低下するにはなお時間がかかる。さらに、物価上昇率の低下を反映して、来年の春闘のベアは比較的高水準ながらも、1%台半ばなど、今年の水準を下回ると予想される。物価上昇率が緩やかに低下していっても、賃金上昇率も低下していくため、なかなか両者の逆転は起きないのである。

物価上昇率が安定的にベアを下回り、実質賃金が安定的に上昇に転じるのは、消費者物価上昇率が0%台半ば程度まで低下する局面であり、それは2025年半ば以降になると予想される。

長期インフレ率の上振れ。来年の春闘で賃上げ率が期待外れとなる可能性も

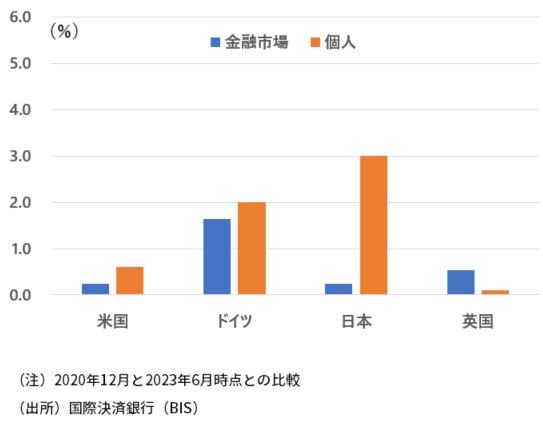

米国などと比べて日本では、個人の長期のインフレ期待が大幅に上振れていることが注目される。国際決済銀行(BIS)の計算では、2020年末から3%ポイントも上振れ(図表2)、足元で+5%に達している。欧米の中央銀行とは異なり、2%の物価目標にこだわる日本銀行が、物価上昇率が上振れる中でも金融政策を修正せず、長期のインフレ期待の上振れを容認してきたことが、大きく影響しているのではないか。この点から、今後、欧米での物価上昇率は比較的迅速に低下する可能性がある一方、日本では、物価上昇率の低下が遅れるリスクがあるだろう。

2%の物価目標達成のために、長期のインフレ期待の大幅上昇は望ましい、との意見もあるが、その考えは危険ではないかと思われる。日本経済の実力から乖離した、足元の物価上昇率の大幅上振れや長期のインフレ期待の大幅上振れは、日本経済の安定を損ねかねない。

例えば、企業の長期のインフレ期待は個人ほど上昇していないと考えられる中、企業が賃金の大幅な引き上げに慎重な姿勢を崩さず、その結果、この先の賃金上昇率が個人の高い長期インフレ期待に追いつかないことが考えられる。それが明らかになれば、個人は消費を一気に控えるようになるリスクがある。来年の春闘で賃上げ率が期待されたほどでなければ、そうしたリスクが表面化しやすいだろう。

図表2 長期期待インフレ率の変化

YCC柔軟化に留まらず本格的な政策修正を

賃金上昇を伴う持続的、安定的な2%の物価目標達成にはなお距離がある、と日本銀行は繰り返し述べている。こうした判断は正しく、足元の物価上昇率が一時的に上振れていると言っても、短期的に2%の物価目標を達成することは確かに難しいと思われる。

しかし、政治的圧力のもとで日本銀行が10年前に導入を余儀なくされたこの2%の物価目標には、そもそも妥当性はなかった。日本経済の実力を踏まえれば高過ぎることは今も変わらない。

日本銀行は2%の物価目標にこだわらずに、日本経済と国民生活の安定のために、中長期の物価安定を確保する姿勢をより強く打ち出すべきだろう。その一環として、先般決めたYCCの運用柔軟化に留まらずに、マイナス金利解除などより本格的な政策修正に早期に乗り出すべきではないか。

日本は経済の潜在力を高める取り組みで相対的プレゼンスを高める好機か

日本経済に話を戻すと、足元ではなお安定している日本経済も、来年以降は内外に大きな懸念を抱える、いわゆる「内憂外患」に直面するのではないか。

米国では企業債務拡大の下での大幅な利上げの影響から、中国では不動産市場の調整の影響から、同時に債務圧縮(ディレバレッジ)が生じることが、この先は見込まれる。これは世界経済にとって、そして日本経済にとっても逆風である。しかし、経済規模で世界第1位の米国と第2位の中国が躓くこうした状況は、世界第3位の日本にとっては、失われた経済的プレゼンスを一定程度回復できる好機と言えるかもしれない。

現在日本では、物価高、賃金上昇によって従来の経済の閉塞感から脱却できるとの期待も生じている。しかし、そうした「名目値」の変化に過剰に期待するのは危ういのではないか。物価上昇率と賃金上昇率が同じ幅で高まっていっても、実質賃金、実質収益は変わらず、経済活動には何ら変化は生じない。

個人の生活や企業の収益環境が改善するには、労働生産性向上という「実質値」の変化が必要である。それには、労働者の技能の向上とともに、企業による設備投資の積極化が必要であり、それを後押しするのは中長期の成長期待の向上である。

リスキリングの支援とともに労働市場の流動性を高める「労働市場改革」、インバウンド需要の持続的な拡大を支える施策、外国人労働力の利用拡大、実効性の高い少子化対策など、このタイミングで経済の潜在力を高める取り組みを一気に進めることを期待したい。それは、大きく低下した日本経済のプレゼンスの回復に貢献するだろう。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。