春闘の第1回集計は想定通り:最終集計では+5.3%と予想

連合が14日に公表した2025年春闘の第1回集計によると、平均賃上げ率は+5.46%となった。昨年の第1回集計時には+5.28%だった。前年の水準を約0.2%ポイント上回ったが、これは概ね想定通りと言えるだろう。昨年7月の第7回最終集計段階では、賃上げ率は第1回集計の+5.28%から5.10%へと下方修正された。これは、平均賃上げ率が低めの中小企業の賃上げ妥結の影響が遅れて加わってくるためと考えられる。

昨年の第1回集計から第7回最終集計にかけての修正幅で調整すると、今年の賃上げ率は本日の第1回集計の+5.46%は、+5.3%程度に下方修正される計算だ。3月3日に連合が集計した要求は+6.09%と前年の要求の+5.8%を+0.2%程度上回っていた。これを踏まえ、筆者は今年の賃上げ率の最終着地点は+5.2%~+5.3%としていた(コラム「3月12日に集中回答日を迎える2025年春闘:賃上げ率は高水準ながらも加速感を欠き、消費の追い風には力不足」、2025年3月7日)。

さらに12日の集中回答日に大手企業では満額回答が相次ぐという昨年と同様の状況が見られたことから、今年の春闘の賃上げ率は最終集計で、レンジの上限の+5.3%になると改めて予想した(コラム「春闘集中回答日:賃上げ率は高水準持続も加速感を欠き、実質賃金の押し上げ効果は限定的」、2025年3月12日)。本日の第1回集計は、この予想に沿った結果であった。

今年は、中小企業の賃上げ率が大企業を上回り、両者の格差が縮小するかどうかが注目されているが、その可能性は高くないだろう。組合員数1,000人以上の大企業で、今年の賃上げ要求が+6.01%であったのに対して、組合員数100人未満の中小企業での賃上げ要求は+6.57%とそれを上回った。

しかし、昨年の賃上げ要求でも、組合員数100人未満の中小企業での賃上げ要求は、組合員数1,000人以上の大企業を0.14%ポイント上回っていたが、最終集計では0.75%ポイントも下振れていた。中小企業は大企業よりも高めの要求をするが、妥結した賃上げ率は大企業を大きく下回りやすい。

それは、生産性や収益性が中小企業の方が低いことに根差すところが大きいのではないか。そうした状況のもとで無理に中小企業の賃上げ率を大企業の水準まで引き上げると、企業の収益環境が悪化し、経営不振や雇用者の削減などにつながりかねない。大企業と中小企業の賃金格差の縮小は、中小企業の生産性や収益性の向上を通じて実現を目指すべきだ。

昨年の第1回集計から第7回最終集計にかけての修正幅で調整すると、今年の賃上げ率は本日の第1回集計の+5.46%は、+5.3%程度に下方修正される計算だ。3月3日に連合が集計した要求は+6.09%と前年の要求の+5.8%を+0.2%程度上回っていた。これを踏まえ、筆者は今年の賃上げ率の最終着地点は+5.2%~+5.3%としていた(コラム「3月12日に集中回答日を迎える2025年春闘:賃上げ率は高水準ながらも加速感を欠き、消費の追い風には力不足」、2025年3月7日)。

さらに12日の集中回答日に大手企業では満額回答が相次ぐという昨年と同様の状況が見られたことから、今年の春闘の賃上げ率は最終集計で、レンジの上限の+5.3%になると改めて予想した(コラム「春闘集中回答日:賃上げ率は高水準持続も加速感を欠き、実質賃金の押し上げ効果は限定的」、2025年3月12日)。本日の第1回集計は、この予想に沿った結果であった。

今年は、中小企業の賃上げ率が大企業を上回り、両者の格差が縮小するかどうかが注目されているが、その可能性は高くないだろう。組合員数1,000人以上の大企業で、今年の賃上げ要求が+6.01%であったのに対して、組合員数100人未満の中小企業での賃上げ要求は+6.57%とそれを上回った。

しかし、昨年の賃上げ要求でも、組合員数100人未満の中小企業での賃上げ要求は、組合員数1,000人以上の大企業を0.14%ポイント上回っていたが、最終集計では0.75%ポイントも下振れていた。中小企業は大企業よりも高めの要求をするが、妥結した賃上げ率は大企業を大きく下回りやすい。

それは、生産性や収益性が中小企業の方が低いことに根差すところが大きいのではないか。そうした状況のもとで無理に中小企業の賃上げ率を大企業の水準まで引き上げると、企業の収益環境が悪化し、経営不振や雇用者の削減などにつながりかねない。大企業と中小企業の賃金格差の縮小は、中小企業の生産性や収益性の向上を通じて実現を目指すべきだ。

実質賃金押し上げの効果は大きくない

今回の集計結果を受けて、2年連続での5%超となり、高い賃上げ率が定着しつつあるという前向きの評価も多くなされるだろう。しかし実際には、高い物価上昇率を賃上げが後追いしている状況が続いている(コラム「春闘集中回答日:賃上げ率は高水準持続も加速感を欠き、実質賃金の押し上げ効果は限定的」、2025年3月12日)。

今年の賃上げ率には、昨年ほどの加速感は無い。昨年の賃上げ率は、最終集計で5.10%と、その前年の3.58%から大きく跳ね上がったが、今年は前年の水準を僅かに上回る程度だ。

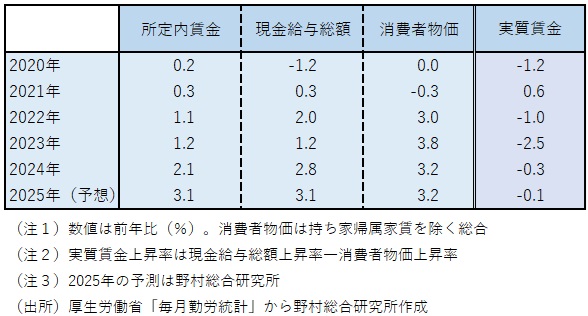

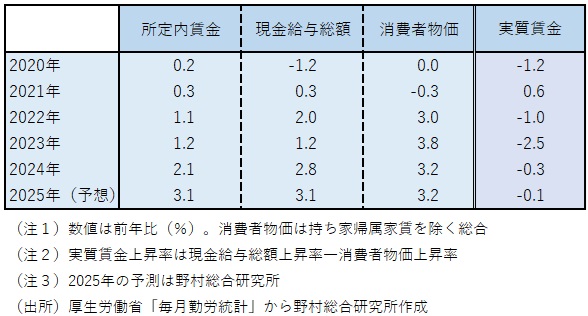

このもとでは、実質賃金の上昇率はしばらく前年同月比でマイナスの状態が続き、プラスが定着してくるのは今年の年央から夏場頃になると予想する(図表1)。

コメの価格高騰、生鮮野菜の価格高騰が一巡し、円安の修正が進んで輸入物価が安定を取り戻せば、来年の春闘の賃上げ率は、昨年、今年の水準を顕著に下回るだろう。賃金が物価を決めるというよりも、物価によって賃金が決まるという側面の方が強い。

さらに、トランプ関税の影響など、急速な円高などによって輸出環境が明確に悪化する場合には、来年の春闘での賃上げ率は今年の水準を1%以上下回る可能性も出てくるとみる。

今年の賃上げ率には、昨年ほどの加速感は無い。昨年の賃上げ率は、最終集計で5.10%と、その前年の3.58%から大きく跳ね上がったが、今年は前年の水準を僅かに上回る程度だ。

このもとでは、実質賃金の上昇率はしばらく前年同月比でマイナスの状態が続き、プラスが定着してくるのは今年の年央から夏場頃になると予想する(図表1)。

コメの価格高騰、生鮮野菜の価格高騰が一巡し、円安の修正が進んで輸入物価が安定を取り戻せば、来年の春闘の賃上げ率は、昨年、今年の水準を顕著に下回るだろう。賃金が物価を決めるというよりも、物価によって賃金が決まるという側面の方が強い。

さらに、トランプ関税の影響など、急速な円高などによって輸出環境が明確に悪化する場合には、来年の春闘での賃上げ率は今年の水準を1%以上下回る可能性も出てくるとみる。

図表1 2025年実質賃金見通し

賃上げよりも物価安定が重要な政策に

春闘の賃上げ率は、物価上昇率を引いた実質の水準で評価すべきだ。この点から、今回の春闘の賃上げ率は決して高くはなく、過去数年にわたる実質賃金の大幅低下分を取り戻すには依然として力不足である。

政府は、物価上昇率を上回る賃上げ率の実現を目指すが、トランプ関税の影響で内外の経済への不確実性が高まる中、そして円安修正によってグローバル企業の収益環境は悪化に転じる可能性があるなか、組合はそこまで高い賃上げを求めず、企業もそこまで高い賃上げを受け入れない。

こうした環境のもとで実質賃金の改善を促し、個人消費を回復させるためには、政府は、物価上昇率を下げることにより政策の力点を置くべきだ。政府は、高騰するコメ価格の早期安定回復に努めるべきであり、また、日本銀行の金融引き締めとともに政府は為替介入を通じて円安修正を促し、食料、エネルギー価格に大きな影響を与える輸入物価の安定回復に努めるべきだ。

政府は、物価上昇率を上回る賃上げ率の実現を目指すが、トランプ関税の影響で内外の経済への不確実性が高まる中、そして円安修正によってグローバル企業の収益環境は悪化に転じる可能性があるなか、組合はそこまで高い賃上げを求めず、企業もそこまで高い賃上げを受け入れない。

こうした環境のもとで実質賃金の改善を促し、個人消費を回復させるためには、政府は、物価上昇率を下げることにより政策の力点を置くべきだ。政府は、高騰するコメ価格の早期安定回復に努めるべきであり、また、日本銀行の金融引き締めとともに政府は為替介入を通じて円安修正を促し、食料、エネルギー価格に大きな影響を与える輸入物価の安定回復に努めるべきだ。

賃上げは日本銀行の追加利上げのタイミングを早めない

昨年は、春闘集中回答日での高い賃上げ妥結を理由の一つに、日本銀行は3月19日にマイナス金利政策の解除に踏み切った。今年は、同様のことは起こらず、3月18・19日の次回金融政策決定会合では、政策金利の維持が決定される可能性が高い。

日本銀行は今年の春闘での賃上げ率が前年並みになるかどうかを基準として考えてきた。実際には昨年の水準をやや上回るが、予想外というほどではなく、概ね昨年並みの水準になる見通しと言えるだろう。これは日本銀行にとって「オントラック(想定通り)」の状態である。経済、物価状況が「オントラック」である限り、緩やかに政策金利を引き上げるというのが、日本銀行の基本スタンスだ。

そのため、今回の春闘の賃上げの結果は、この先の追加利上げを後押しする材料の一つではあるものの、追加利上げのタイミングの決定に大きな影響を与えないだろう。

植田総裁は12日の参議院予算委員会で、「こういうご時世なので、海外の経済・物価動向を巡る不確実性については非常に心配している」と述べた。非常に心配しているとまで言っていることから、その不確実性が緩和されるまでは利上げに踏み切らないだろう。

米国経済の下振れリスク、円安修正の進展、物価高による個人消費の下振れなどを背景に、日本銀行の次の利上げ時期は今年9月、仮に前倒しされるとしても7月になると現時点では見ておきたい。

日本銀行は今年の春闘での賃上げ率が前年並みになるかどうかを基準として考えてきた。実際には昨年の水準をやや上回るが、予想外というほどではなく、概ね昨年並みの水準になる見通しと言えるだろう。これは日本銀行にとって「オントラック(想定通り)」の状態である。経済、物価状況が「オントラック」である限り、緩やかに政策金利を引き上げるというのが、日本銀行の基本スタンスだ。

そのため、今回の春闘の賃上げの結果は、この先の追加利上げを後押しする材料の一つではあるものの、追加利上げのタイミングの決定に大きな影響を与えないだろう。

植田総裁は12日の参議院予算委員会で、「こういうご時世なので、海外の経済・物価動向を巡る不確実性については非常に心配している」と述べた。非常に心配しているとまで言っていることから、その不確実性が緩和されるまでは利上げに踏み切らないだろう。

米国経済の下振れリスク、円安修正の進展、物価高による個人消費の下振れなどを背景に、日本銀行の次の利上げ時期は今年9月、仮に前倒しされるとしても7月になると現時点では見ておきたい。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。