賃金上昇率が物価上昇率に追い付かない状況が当面続く

総務省が21日に発表した2月全国消費者物価指数(CPI)で、コアCPI(生鮮食品を除く)は前年同月比+3.0%と1月の同+3.2%から低下したものの、3か月連続で3%台に乗せた。これは、事前予想の平均値である同+2.9%を上回った。

政府による電気ガス補助金の再開によりCPI全体は前年同月比で0.33%押し下げられたが、生鮮食品を除く食料品が前月比+0.5%上昇し、2月のCPIの前年同月比を0.11%押し上げた。

食料品のうちコメ類は、前月比+6.6%と2か月連続で上昇率を高めた。前年同月比は+80.9%と1月の+70.9%を大きく上回り、過去最大の上昇率を記録した。コメ類はCPIを前年同月比で+0.5%押し上げている。また生鮮食品はCPIを前年同月比で+0.7%押し上げており、合計で+1.2%に達する。

連合による春闘での賃金妥結の第1回集計に基づくと、今年の平均賃金上昇率は前年比+3.0%程度になると予想されるが、2月のCPIは総合で前年同月比+3.7%、厚生労働省が実質賃金の算出に用いる総合(除く持ち家の帰属家賃)では同+4.3%であり、今年の春闘の結果を踏まえても、賃金上昇率が物価上昇率に追い付いていない状況だ。

政府による電気ガス補助金の再開によりCPI全体は前年同月比で0.33%押し下げられたが、生鮮食品を除く食料品が前月比+0.5%上昇し、2月のCPIの前年同月比を0.11%押し上げた。

食料品のうちコメ類は、前月比+6.6%と2か月連続で上昇率を高めた。前年同月比は+80.9%と1月の+70.9%を大きく上回り、過去最大の上昇率を記録した。コメ類はCPIを前年同月比で+0.5%押し上げている。また生鮮食品はCPIを前年同月比で+0.7%押し上げており、合計で+1.2%に達する。

連合による春闘での賃金妥結の第1回集計に基づくと、今年の平均賃金上昇率は前年比+3.0%程度になると予想されるが、2月のCPIは総合で前年同月比+3.7%、厚生労働省が実質賃金の算出に用いる総合(除く持ち家の帰属家賃)では同+4.3%であり、今年の春闘の結果を踏まえても、賃金上昇率が物価上昇率に追い付いていない状況だ。

基調的な物価上昇率は安定:サービス価格の上昇率は低下

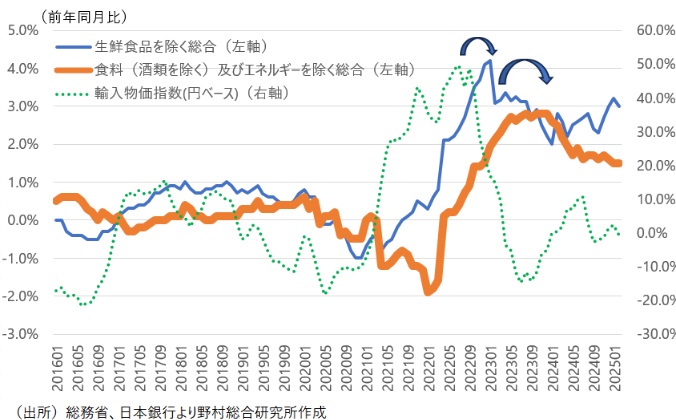

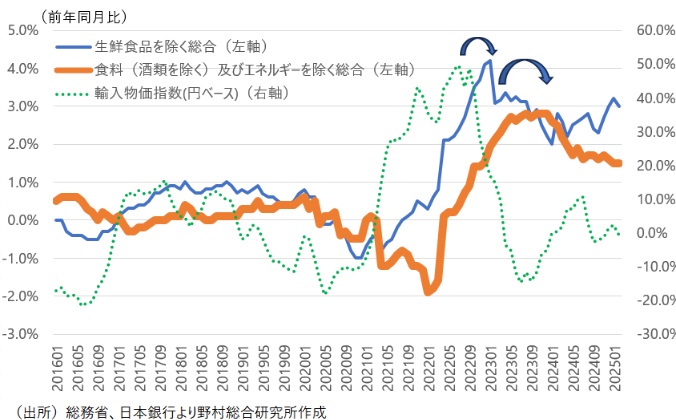

他方、基調的な物価上昇率は、逆に安定の度合いを強める方向だ。消費者物価指数は、天候要因の影響を受ける生鮮野菜、流通段階での投機的な動きの影響を受けているとみられるコメ類に加え、さらに円安による輸入物価上昇という一時的な要因の影響を受けやすい食料品とエネルギーの価格上昇の強い影響を受けている。そこで、それらの影響を含まない基調的な物価上昇率を「食料品(除く酒類)及びエネルギーを除くCPI」で見ると、それは2月に前年同月比+1.5%と1月の水準から横ばいであり(図表1)、先行きは緩やかな低下方向を辿るとみられる。

さらに、日本銀行が、物価と賃金の好循環を通じて持続的な2%の物価目標達成の鍵を握るとしているサービス価格は、2月に前年同月比+1.3%と1月の同+1.4%を下回り、低下基調を辿っている。サービスには、価格高騰が際立つコメ、生鮮野菜、その他の食料品の影響を強く受ける外食も含まれている。食料品価格が落ち着きを取り戻せば、外食の価格は下振れ、サービス価格の上昇率は一段と低下するだろう。日本銀行の植田総裁も19日の記者会見で、サービス価格の上昇は「それほど強いものではない」と、思ったようには高まっていないことを認めた。

さらに、日本銀行が、物価と賃金の好循環を通じて持続的な2%の物価目標達成の鍵を握るとしているサービス価格は、2月に前年同月比+1.3%と1月の同+1.4%を下回り、低下基調を辿っている。サービスには、価格高騰が際立つコメ、生鮮野菜、その他の食料品の影響を強く受ける外食も含まれている。食料品価格が落ち着きを取り戻せば、外食の価格は下振れ、サービス価格の上昇率は一段と低下するだろう。日本銀行の植田総裁も19日の記者会見で、サービス価格の上昇は「それほど強いものではない」と、思ったようには高まっていないことを認めた。

図表1 基調的な消費者物価上昇率

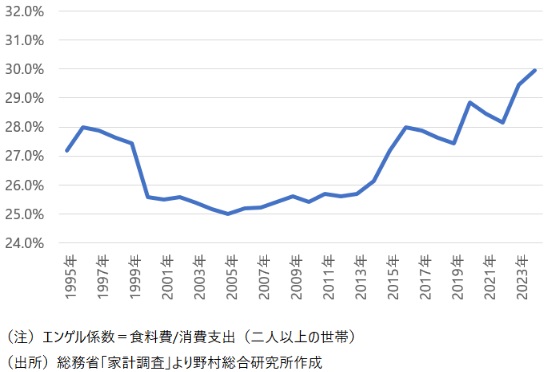

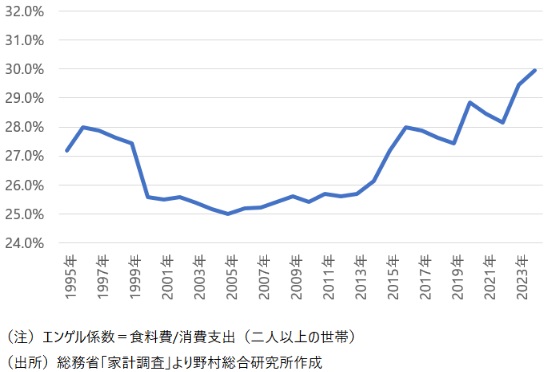

食料品高騰は低所得層の生活を圧迫する「悪い物価上昇」

コメ、生鮮食品、その他の食料品の価格高騰によって、消費者物価は上振れている。これは、消費全体に占める食料品の割合、いわゆるエンゲル係数が高い低所得層の生活に大きな打撃となっている。エンゲル係数は1980年以来となる30%台乗せとなっている(図表2)。

他方で、海外のエネルギー・食料品価格の上昇と円安の影響が遅れて反映される傾向が強い食料(除く酒類)及びエネルギーを除くCPIは、緩やかに低下基調にあり、2月には2%の物価目標水準を大きく下回る前年同月比+1.5%となった。この点から、2%の物価目標に向けて基調的な物価上昇率が着実に上昇している、という日本銀行の説明は説得力を欠く。

以上の点を踏まえると、2月CPIは、日本銀行の追加利上げ実施を直接後押しするものではないだろう。ただし、現時点で日本銀行が注視しているのは、この国内の物価・賃金動向、消費動向よりもトランプ関税の行方やそれが日本経済、米国経済、世界経済に与える影響である。この点から、金融政策は当分様子見姿勢を強いられるだろう(コラム「しばらくは追加利上げに動けない日銀(3月決定会合):1月追加利上げ以降の6つの大きな環境変化に注目」、2025年3月19日、「トランプ関税リスクを強く警戒する日銀(総裁記者会見)」、2025年3月19日)。

他方で、海外のエネルギー・食料品価格の上昇と円安の影響が遅れて反映される傾向が強い食料(除く酒類)及びエネルギーを除くCPIは、緩やかに低下基調にあり、2月には2%の物価目標水準を大きく下回る前年同月比+1.5%となった。この点から、2%の物価目標に向けて基調的な物価上昇率が着実に上昇している、という日本銀行の説明は説得力を欠く。

以上の点を踏まえると、2月CPIは、日本銀行の追加利上げ実施を直接後押しするものではないだろう。ただし、現時点で日本銀行が注視しているのは、この国内の物価・賃金動向、消費動向よりもトランプ関税の行方やそれが日本経済、米国経済、世界経済に与える影響である。この点から、金融政策は当分様子見姿勢を強いられるだろう(コラム「しばらくは追加利上げに動けない日銀(3月決定会合):1月追加利上げ以降の6つの大きな環境変化に注目」、2025年3月19日、「トランプ関税リスクを強く警戒する日銀(総裁記者会見)」、2025年3月19日)。

図表2 エンゲル係数の推移

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。