相互関税のGDPの押し下げ効果は0.59%、自動車関税を加えると0.71%~0.76%

トランプ米大統領は4月2日、相互関税を発表した。日本については、非関税障壁を含めた独自の計算によって米国製品に46%の関税が課されている状態とみなし、その半分程度である24%の関税を課すと発表した。これは、事前に予想されていた中で最悪シナリオに近いものと言える(コラム「4月2日のトランプ相互関税発表が近づく:10%の相互関税で日本のGDPは0.24%低下」、2025年3月31日)。

この24%の追加関税によって、日本の名目及び実質GDPは、1年など比較的短期間で0.59%低下する計算となる。またトランプ政権は、すべての自動車輸入に25%の関税を課すことも正式に発表した。この自動車関税に相互関税が上乗せされる場合には、日本の名目及び実質GDPは0.76%、約0.8%も押し下げられる計算だ。相互関税に自動車関税が含まれない場合には、GDPの押し下げ効果は合計で0.71%、約0.7%となる。

日本は実質GDPの年平均成長率が0.5%程度にとどまるが、そのなかでGDPが0.7%~0.8%も押し下げられれば、相当の打撃となる。景気後退の引き金になる可能性も考慮しなければならないのではないか。

この24%の追加関税によって、日本の名目及び実質GDPは、1年など比較的短期間で0.59%低下する計算となる。またトランプ政権は、すべての自動車輸入に25%の関税を課すことも正式に発表した。この自動車関税に相互関税が上乗せされる場合には、日本の名目及び実質GDPは0.76%、約0.8%も押し下げられる計算だ。相互関税に自動車関税が含まれない場合には、GDPの押し下げ効果は合計で0.71%、約0.7%となる。

日本は実質GDPの年平均成長率が0.5%程度にとどまるが、そのなかでGDPが0.7%~0.8%も押し下げられれば、相当の打撃となる。景気後退の引き金になる可能性も考慮しなければならないのではないか。

相互関税は恣意的で杜撰な設計

日本については、平均関税率は3%台とみられる中、トランプ政権が「実質的に46%の関税が米国製品に課されている」とみなしているのは、非関税障壁を計算に入れているからだ。非関税障壁には、自動車の環境・安全基準、国内での自動車補助金、消費税、為替政策などが含まれていると推察されるが、その計算はブラックボックスであり、かなり恣意的なものだ。

また日本について、コメの輸入に700%の関税がかかっているとトランプ大統領は説明したが、これはかなり古い情報に基づくものだ。この数字について、トランプ政権は以前から言及しており、日本政府はその誤りを指摘してきたとされるが、修正されることはなかった。この点から考えても、相互関税の仕組みはかなり杜撰に設計されていることは明らかだ。

また日本について、コメの輸入に700%の関税がかかっているとトランプ大統領は説明したが、これはかなり古い情報に基づくものだ。この数字について、トランプ政権は以前から言及しており、日本政府はその誤りを指摘してきたとされるが、修正されることはなかった。この点から考えても、相互関税の仕組みはかなり杜撰に設計されていることは明らかだ。

相互関税率は平均で23%程度:世界の実質GDPを0.64%低下させる計算

他方、相互関税については、中国が34%、欧州連合(EU)が20%、韓国が25%と、日本と同様に、それぞれ米国製品に課される実質的な関税率とトランプ政権が見なす水準の半分程度の関税率を課す計画だ。

それ以外に、すべての国に最低(ミニマム)10%の関税を課すこととしている。トランプ大統領が選挙戦の時から掲げてきた一律関税と、相手国の不当に高い関税率への対抗措置と位置付ける相互関税とを組み合わせたパッケージとなっている。

ところで、トランプ政権が示した相互関税の国別表には、カナダとメキシコは含まれていないが、すでに一律関税25%を課しているためだろう。

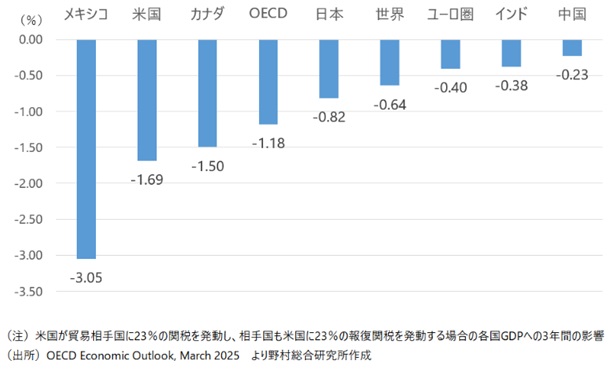

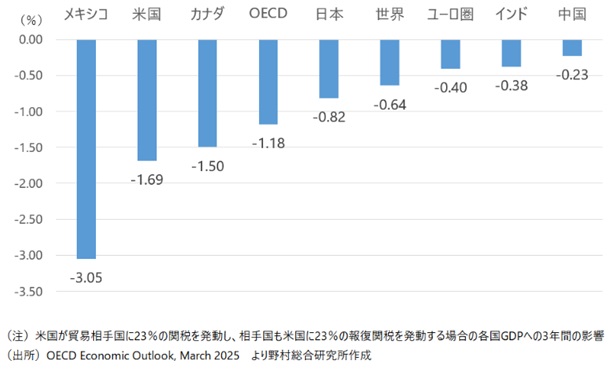

すべての国に対する相互関税率を、国別輸入額のデータから暫定的に計算すると(カナダ、メキシコは25%で算入)、平均で23.4%となる。経済協力開発機構(OECD)のモデル計算に基づくと、この23.4%の相互関税によって、世界の実質GDPは3年間で0.64%低下する計算となる(図表)。これは、同率の報復関税を相手国が米国にも課す場合を想定しているため、やや過大推計になるとみられるが、米国経済にも相応の悪影響が及び、GDPは1.69%低下する計算だ。

日本については、24%の相互関税の直接的なGDPへの影響は既に示したように0.59%であるが、相互関税の他国への影響も含めた効果では、0.82%のGDP押し下げ効果となる。

それ以外に、すべての国に最低(ミニマム)10%の関税を課すこととしている。トランプ大統領が選挙戦の時から掲げてきた一律関税と、相手国の不当に高い関税率への対抗措置と位置付ける相互関税とを組み合わせたパッケージとなっている。

ところで、トランプ政権が示した相互関税の国別表には、カナダとメキシコは含まれていないが、すでに一律関税25%を課しているためだろう。

すべての国に対する相互関税率を、国別輸入額のデータから暫定的に計算すると(カナダ、メキシコは25%で算入)、平均で23.4%となる。経済協力開発機構(OECD)のモデル計算に基づくと、この23.4%の相互関税によって、世界の実質GDPは3年間で0.64%低下する計算となる(図表)。これは、同率の報復関税を相手国が米国にも課す場合を想定しているため、やや過大推計になるとみられるが、米国経済にも相応の悪影響が及び、GDPは1.69%低下する計算だ。

日本については、24%の相互関税の直接的なGDPへの影響は既に示したように0.59%であるが、相互関税の他国への影響も含めた効果では、0.82%のGDP押し下げ効果となる。

図表 平均23%の相互関税の各国GDPへの影響

自由貿易体制は崩壊の危機に

今回の相互関税によって、米国の関税率は1930年に施行された「スムート・ホーリー関税法」実施直後の1933年の19.8%を上回るとみられる。当時は、同法をきっかけに、報復関税の応酬が生じ、世界に保護主義が一気に広まった。その結果、世界貿易は縮小し、世界経済は停滞し、それが第2次世界大戦の遠因ともなったともされる(コラム「トランプ関税と自由貿易体制の危機:日本はどう対応すべきか」、2025年4月2日)。

第2次世界大戦後に米国は、そうした経験を繰り返さないために、自由貿易の推進を主導してきた。しかし、トランプ政権はそうした政策を大きく転換し、世界の自由貿易体制を突き崩そうとしている。これは、世界経済の効率と成長率を押し下げることになるだろう。

今回の相互関税によって、トランプ政権の関税策が終わりに近づいたと考えるのは楽観的過ぎよう。トランプ政権は貿易赤字の解消と米国製造業の復活を目指しており、その達成のために追加の措置を検討するだろう。

日本については、今回の相互関税によっても2024年で8.6兆円の対米貿易黒字の解消に十分でないとトランプ政権が判断すれば、さらなる関税率の引き上げや日本に対して輸入拡大措置の実施を求める可能性がある。日本からの輸出品全体に対して60%の関税を課せば、対米黒字は解消する計算となるが、その場合には、日本のGDPは1.4%も押し下げられ、甚大な悪影響が日本経済に及ぶことになる。トランプ政権の政策による、日本経済、世界経済の苦境は今後も続くだろう。

第2次世界大戦後に米国は、そうした経験を繰り返さないために、自由貿易の推進を主導してきた。しかし、トランプ政権はそうした政策を大きく転換し、世界の自由貿易体制を突き崩そうとしている。これは、世界経済の効率と成長率を押し下げることになるだろう。

今回の相互関税によって、トランプ政権の関税策が終わりに近づいたと考えるのは楽観的過ぎよう。トランプ政権は貿易赤字の解消と米国製造業の復活を目指しており、その達成のために追加の措置を検討するだろう。

日本については、今回の相互関税によっても2024年で8.6兆円の対米貿易黒字の解消に十分でないとトランプ政権が判断すれば、さらなる関税率の引き上げや日本に対して輸入拡大措置の実施を求める可能性がある。日本からの輸出品全体に対して60%の関税を課せば、対米黒字は解消する計算となるが、その場合には、日本のGDPは1.4%も押し下げられ、甚大な悪影響が日本経済に及ぶことになる。トランプ政権の政策による、日本経済、世界経済の苦境は今後も続くだろう。

米国内での世論の変化と金融市場の混乱がトランプ関税の見直しに

トランプ関税に歯止めをかけるのは、関税による物価高、経済の悪化を受けて、米国の国民や企業が、関税政策の見直しを強く求めることだろう。あるいは、株価の大幅下落なども、そうした世論を後押しする。しかし、仮にそうした経路を通じてトランプ政権が関税策を見直すとしても、それまでには半年以上といった時間を要するのではないか。それが早まるとすれば、トランプ関税が引き金となって金融危機のような状況が引き起こされる場合だろう。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。