消費税減税を支持する回答割合は36%~70%とばらつき

7月3日の参院選公示(7月20日投開票)を前に、主要紙は6月30日に、参院選挙の世論調査の結果を揃って紙面に掲載した。

その中で、参院選での争点の一つとなっている消費税減税を支持する回答割合を比較してみよう。それは、産経新聞では70.0%、毎日新聞では55%、読売新聞では50%、日経新聞では36%となった。このように、各紙によって消費税減税を支持する回答割合にばらつきがあるのは、質問の仕方の違いによるところが大きい。

産経新聞は「物価高対策として現金給与と消費税減税のどちらが望ましいか?」、毎日新聞は「給付金案と消費税案のどちらがいいと思いますか?」、読売新聞は「消費税は、社会保障の財源に充てるよう法律で定められています。消費税の税率を維持する方がよいと思いますか、それとも、引き下げる方が良いと思いますか?」、日本経済新聞は、「消費税率を、社会保障の財源を確保するために維持するべきか、赤字国債を発行してでも下げるべきか?」と、それぞれ質問している。

他の調査でも見られるように、消費税減税に賛成か反対かと単純に質問する場合、あるいは今回の産経新聞や毎日新聞のように、現金給与と比べてどうか、という質問をする場合には、消費税減税を支持する回答割合は高くなる。

それに対して、読売新聞や日本経済新聞のように、消費税は社会保障の財源であることや、消費税減税は赤字国債の発行を生むことなど、消費税減税実施の課題を質問の中で示唆すると、消費税減を支持する回答割合がより低くなる傾向がある。

その中で、参院選での争点の一つとなっている消費税減税を支持する回答割合を比較してみよう。それは、産経新聞では70.0%、毎日新聞では55%、読売新聞では50%、日経新聞では36%となった。このように、各紙によって消費税減税を支持する回答割合にばらつきがあるのは、質問の仕方の違いによるところが大きい。

産経新聞は「物価高対策として現金給与と消費税減税のどちらが望ましいか?」、毎日新聞は「給付金案と消費税案のどちらがいいと思いますか?」、読売新聞は「消費税は、社会保障の財源に充てるよう法律で定められています。消費税の税率を維持する方がよいと思いますか、それとも、引き下げる方が良いと思いますか?」、日本経済新聞は、「消費税率を、社会保障の財源を確保するために維持するべきか、赤字国債を発行してでも下げるべきか?」と、それぞれ質問している。

他の調査でも見られるように、消費税減税に賛成か反対かと単純に質問する場合、あるいは今回の産経新聞や毎日新聞のように、現金給与と比べてどうか、という質問をする場合には、消費税減税を支持する回答割合は高くなる。

それに対して、読売新聞や日本経済新聞のように、消費税は社会保障の財源であることや、消費税減税は赤字国債の発行を生むことなど、消費税減税実施の課題を質問の中で示唆すると、消費税減を支持する回答割合がより低くなる傾向がある。

選挙の在り方について重要な問題を提起:消費税減税が生む様々な波及効果

このような傾向は、メディアによる世論調査の在り方の問題を浮き彫りにしている側面があるが、ここで注目したいのは、それが選挙の在り方について重要な問題も提起しているように思えることだ。

単純に消費税減税が良いと思うか、あるいは(一時金である)給付金と(恒久的な)消費税減税のどちらが良いと思うか、との問いには、自身の懐がより潤う消費税減税を支持するとの回答が多くなるのは自然なことだろう。

しかしながら、消費税減税を実施すれば、それは単なる減税にとどまらない、様々な波及効果を社会に生じさせることになる。例えば、物価高対策として、すべての人が負担する消費税の減税を実施すれば、すべての人に恩恵が行き渡ることになる。しかしそれでは、物価高で特に打撃を受ける低所得層を支援する、という社会政策的な性格は薄れてしまう。給付金であれば、対象を低所得層に絞ることが可能となる。また、財源を確保しない形での消費税減税を実施した結果、政府債務が増加すれば、それは将来の低所得層の負担ともなってしまうだろう。

消費税は社会保障費の基礎的財源と位置づけられている。それは目的税ではないことから、消費税減税を行えば、その減収分、自動的に社会保障支出が減少する訳ではない。しかし消費税減税が赤字国債の発行で賄われた場合、それによる政府債務の増加分は、最終的には所得税収で賄われる可能性もあるだろう。その場合、現役世代に、社会保障支出の大きな負担が回されることになる。それでは、社会保障費の負担を幅広い世代で分け合うことを目指して、消費税をその基礎的財源にしたことの意味が薄れてしまう。消費税減税の分だけ現世代の可処分所得は増えるが、その分政府債務は増加し、将来世代の負担を増やしてしまう。

単純に消費税減税が良いと思うか、あるいは(一時金である)給付金と(恒久的な)消費税減税のどちらが良いと思うか、との問いには、自身の懐がより潤う消費税減税を支持するとの回答が多くなるのは自然なことだろう。

しかしながら、消費税減税を実施すれば、それは単なる減税にとどまらない、様々な波及効果を社会に生じさせることになる。例えば、物価高対策として、すべての人が負担する消費税の減税を実施すれば、すべての人に恩恵が行き渡ることになる。しかしそれでは、物価高で特に打撃を受ける低所得層を支援する、という社会政策的な性格は薄れてしまう。給付金であれば、対象を低所得層に絞ることが可能となる。また、財源を確保しない形での消費税減税を実施した結果、政府債務が増加すれば、それは将来の低所得層の負担ともなってしまうだろう。

消費税は社会保障費の基礎的財源と位置づけられている。それは目的税ではないことから、消費税減税を行えば、その減収分、自動的に社会保障支出が減少する訳ではない。しかし消費税減税が赤字国債の発行で賄われた場合、それによる政府債務の増加分は、最終的には所得税収で賄われる可能性もあるだろう。その場合、現役世代に、社会保障支出の大きな負担が回されることになる。それでは、社会保障費の負担を幅広い世代で分け合うことを目指して、消費税をその基礎的財源にしたことの意味が薄れてしまう。消費税減税の分だけ現世代の可処分所得は増えるが、その分政府債務は増加し、将来世代の負担を増やしてしまう。

各党が「国家観」を国民に提示しその選択を国民に問う選挙に

このように、消費税減税が将来にわたって経済、社会に生じさせる様々な影響を十分に踏まえたうえで、各党はその是非を国民に問う必要があるだろう。それは「国家観」を国民に提示し、その選択を国民に問うことにもつながる。

「所得再配分機能を強化して弱者を支援する社会を選ぶのか、それとも消費減税によってすべての人の負担を等しく減らす社会を選ぶのか」、「消費減税で現世代は助かるが、その分将来世代の負担を転嫁する社会を選ぶのか、それとも将来世代には負担を転嫁せずに彼らに対して責任を持つ社会を選ぶのか」、「消費税を減税する分だけ社会保障費などの支出を減らす、『低負担・低福祉』社会を選ぶのか」、それとも、「消費税を減税せずに社会保障制度を維持する、あるいは消費税増税によってより充実した社会保障制度を目指す『高負担・高福祉』社会を選ぶのか、それとも『中負担・中福祉』社会を選ぶのか」など、幅広い視点に立って政策を打ち出し、そこで示す国家・社会の在り方を国民に選択してもらう、というのが本来の選挙の役割なのではないか。

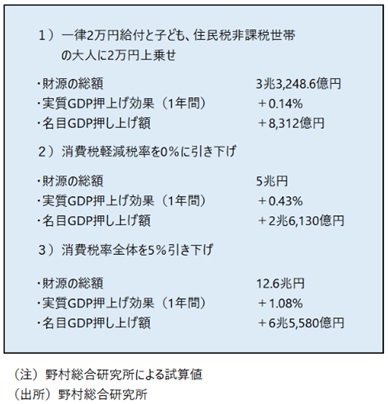

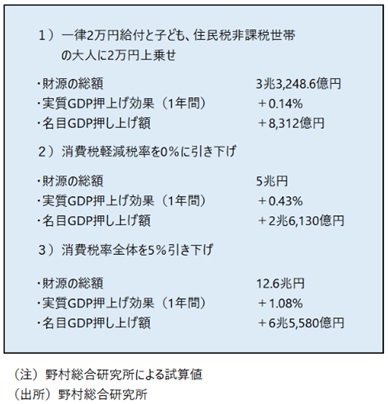

参院選挙に向けて、現状では与野党間で給付金と消費税減税の優劣を争う構図となっているが、本来は、そうした政策がもたらす功罪を幅広く、そして丁寧に国民に説明したうえで、各政策の考え方の背後にある国家観を国民に選択してもらう選挙とする必要がある(コラム「与党案は国民一律2万円の給付金と2万円の加算:予算規模3.3兆円、GDP押し上げ効果+0.14%、+8,600億円:低所得層に絞った弱者支援策とすべき」、2025年6月16日、「給付金一律2万円の根拠を検証:低所得者に絞った生活支援策とすべき」、2025年6月18日)。

「所得再配分機能を強化して弱者を支援する社会を選ぶのか、それとも消費減税によってすべての人の負担を等しく減らす社会を選ぶのか」、「消費減税で現世代は助かるが、その分将来世代の負担を転嫁する社会を選ぶのか、それとも将来世代には負担を転嫁せずに彼らに対して責任を持つ社会を選ぶのか」、「消費税を減税する分だけ社会保障費などの支出を減らす、『低負担・低福祉』社会を選ぶのか」、それとも、「消費税を減税せずに社会保障制度を維持する、あるいは消費税増税によってより充実した社会保障制度を目指す『高負担・高福祉』社会を選ぶのか、それとも『中負担・中福祉』社会を選ぶのか」など、幅広い視点に立って政策を打ち出し、そこで示す国家・社会の在り方を国民に選択してもらう、というのが本来の選挙の役割なのではないか。

参院選挙に向けて、現状では与野党間で給付金と消費税減税の優劣を争う構図となっているが、本来は、そうした政策がもたらす功罪を幅広く、そして丁寧に国民に説明したうえで、各政策の考え方の背後にある国家観を国民に選択してもらう選挙とする必要がある(コラム「与党案は国民一律2万円の給付金と2万円の加算:予算規模3.3兆円、GDP押し上げ効果+0.14%、+8,600億円:低所得層に絞った弱者支援策とすべき」、2025年6月16日、「給付金一律2万円の根拠を検証:低所得者に絞った生活支援策とすべき」、2025年6月18日)。

図表 物価高対策の経済効果比較

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。