与党過半数割れを予想して長期国債利回り上昇と円安が進む

参院選は7月20日の投開票に向けて最終盤に入ってきた。序盤戦では、与党が過半数の議席(非改選を含む)を維持する可能性は50%程度と考えられたが、現状ではその確率は20%程度にまで下がったのではないか。

与党大敗の見通しを受けて、金融市場は、積極財政的な志向が概して強い野党の影響力が高まることで、財政環境が先行き悪化するとの観測を強めている。それは長期国債利回りの上昇や円安傾向を後押ししている。

また、参院選挙後に消費税減税が行われれば、主要格付機関が日本国債の格下げを実施し、投機的格付けに近づくことを懸念する向きもある(コラム「参院選の注目点⑥【財政政策と国債市場】:トラスショックの再現・日本国債の格下げはあるか?:長期国債の利回り上昇を市場の警鐘と真剣に受け止めることも必要」、2025年7月16日)。

消費税減税が行われても、主要格付機関が日本国債を格下げする可能性が高いとまでは言えないが、その可能性は否定できないところだ。ただし、参院選挙後、早期に消費税減税が実施される可能性が高いとは言えず、財政環境の大幅悪化や日本国債格下げを予想する足元の金融市場の動きは、やや行き過ぎの感もある。

与党大敗の見通しを受けて、金融市場は、積極財政的な志向が概して強い野党の影響力が高まることで、財政環境が先行き悪化するとの観測を強めている。それは長期国債利回りの上昇や円安傾向を後押ししている。

また、参院選挙後に消費税減税が行われれば、主要格付機関が日本国債の格下げを実施し、投機的格付けに近づくことを懸念する向きもある(コラム「参院選の注目点⑥【財政政策と国債市場】:トラスショックの再現・日本国債の格下げはあるか?:長期国債の利回り上昇を市場の警鐘と真剣に受け止めることも必要」、2025年7月16日)。

消費税減税が行われても、主要格付機関が日本国債を格下げする可能性が高いとまでは言えないが、その可能性は否定できないところだ。ただし、参院選挙後、早期に消費税減税が実施される可能性が高いとは言えず、財政環境の大幅悪化や日本国債格下げを予想する足元の金融市場の動きは、やや行き過ぎの感もある。

与党は野党の一部との連立、あるいは安定した連携関係を模索か

仮に与党が過半数の議席を失っても、それが消費税減税の実施に直結する訳ではない。自民党は衆院で第1党の地位を維持しており、野党が完全に連携するようなことがない限り、衆院では自民党総裁が首班指名を得る可能性が高く、政権交代は起きにくい。

しかし、昨年の衆院選以降、与党は、予算案を中心に個別案件ごとに野党の一部と是々非々で連携を模索し、法案を通過させるという綱渡りの政策運営を余儀なくされてきた。参院でも与党が過半数の議席を失えば、政策運営は一段と困難になることは目に見えている。

そこで与党は、野党の一部との連立、あるいは安定した連携関係を模索することが見込まれる。その相手次第で政府の政策運営は大きく変わってくるのである。

しかし、昨年の衆院選以降、与党は、予算案を中心に個別案件ごとに野党の一部と是々非々で連携を模索し、法案を通過させるという綱渡りの政策運営を余儀なくされてきた。参院でも与党が過半数の議席を失えば、政策運営は一段と困難になることは目に見えている。

そこで与党は、野党の一部との連立、あるいは安定した連携関係を模索することが見込まれる。その相手次第で政府の政策運営は大きく変わってくるのである。

国民民主党との連立、連携では消費税減税が実施される可能性が相応に高まるか

連立政権入り、あるいは与党と安定した連携関係を受け入れる条件を、野党は要求することになるだろう。その要求が消費税減税であり、それを与党が受け入れる場合には、参院選挙後に消費税減税が実施される可能性が高まる。

相手が立憲民主党の場合には、社会保険料引き下げ、ベーシックサービス無料化、ガソリン暫定税率廃止などがその要求になると予想される。

日本維新の会の場合には、社会保険料引き下げ、大学までの授業料無償化拡大などが主な要求になると予想される。

他方国民民主党の場合には、所得税の最低課税限度の178万円への引き上げとともに消費税率の5%引き下げを第1に要求する可能性が考えられる。与党が、国民民主党との連立あるいは安定した連携を決めれば、消費税減税が実施される可能性が相応に高まることが考えられる。

ただし、自民党の中では国民民主党の連立政権入りに否定的な意見は強いと思われる。また公明党は日本維新の会と相性が合わないと考えられる。消去法で立憲民主党、あるいはその一部との連立あるいは連携の可能性が最も高いシナリオなのではないか。その場合、消費税減税が行われる可能性は比較的低く、財政政策は現状よりも健全化路線へと修正されることが予想される。

相手が立憲民主党の場合には、社会保険料引き下げ、ベーシックサービス無料化、ガソリン暫定税率廃止などがその要求になると予想される。

日本維新の会の場合には、社会保険料引き下げ、大学までの授業料無償化拡大などが主な要求になると予想される。

他方国民民主党の場合には、所得税の最低課税限度の178万円への引き上げとともに消費税率の5%引き下げを第1に要求する可能性が考えられる。与党が、国民民主党との連立あるいは安定した連携を決めれば、消費税減税が実施される可能性が相応に高まることが考えられる。

ただし、自民党の中では国民民主党の連立政権入りに否定的な意見は強いと思われる。また公明党は日本維新の会と相性が合わないと考えられる。消去法で立憲民主党、あるいはその一部との連立あるいは連携の可能性が最も高いシナリオなのではないか。その場合、消費税減税が行われる可能性は比較的低く、財政政策は現状よりも健全化路線へと修正されることが予想される。

新たに首相が選出される場合

参院選後の政治情勢を考えるうえで、上記のような与党と野党の連立、安定した連携以外に、もう一つ考慮しなければならないのは、石破内閣の退陣の可能性だろう。与党が参院で過半数を大きく割り込む大敗となれば、石破首相の責任問題は避けられないだろう。その場合、自民党総裁選で積極財政志向が強い高市氏などの総裁が選出されて首相となれば、消費税減税の可能性がその分高まることになるだろう。

ただし、参院選で自民党執行部は消費税減税を強く否定し、公約に掲げなかったことを踏まえると、首相が代わってもその公約を当面は無視できないのではないか。

ただし、新たに野党の一部と安定した連携関係を築くことにとどまらず、連立政権に取り込む場合には、政権の枠組みが変わったとして、新政権は参院選の自民党公約に強く縛られない姿勢をとることも考えられる。

そこで、与党が国民民主党と連立を組み、それに加えて積極財政志向が強い人物が新たに首相となる場合には、消費税減税実施の可能性は高まるのではないか。あるいは、日本維新の会や立憲民主党との連立のもとでも、消費税減税が実施される可能性が一定程度高まるだろう。

ただし、参院選で自民党執行部は消費税減税を強く否定し、公約に掲げなかったことを踏まえると、首相が代わってもその公約を当面は無視できないのではないか。

ただし、新たに野党の一部と安定した連携関係を築くことにとどまらず、連立政権に取り込む場合には、政権の枠組みが変わったとして、新政権は参院選の自民党公約に強く縛られない姿勢をとることも考えられる。

そこで、与党が国民民主党と連立を組み、それに加えて積極財政志向が強い人物が新たに首相となる場合には、消費税減税実施の可能性は高まるのではないか。あるいは、日本維新の会や立憲民主党との連立のもとでも、消費税減税が実施される可能性が一定程度高まるだろう。

参院選後に消費税減税が実施される確率は2割程度か

ただし、以上で示した多くのシナリオの中で、消費税減税が実施される可能性が高いとまでは言えず、現状ではその確率は2割程度と考えておきたい。

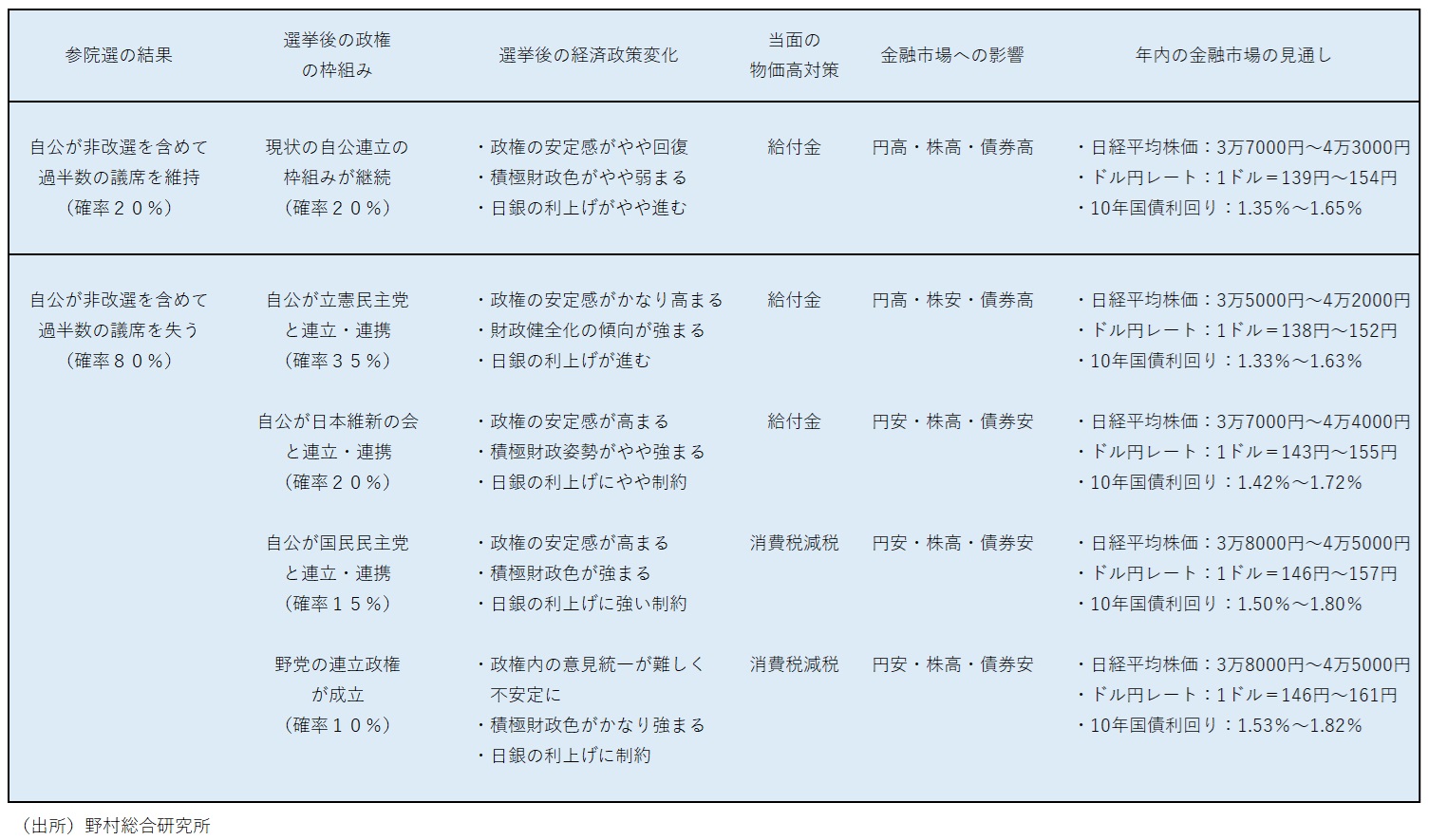

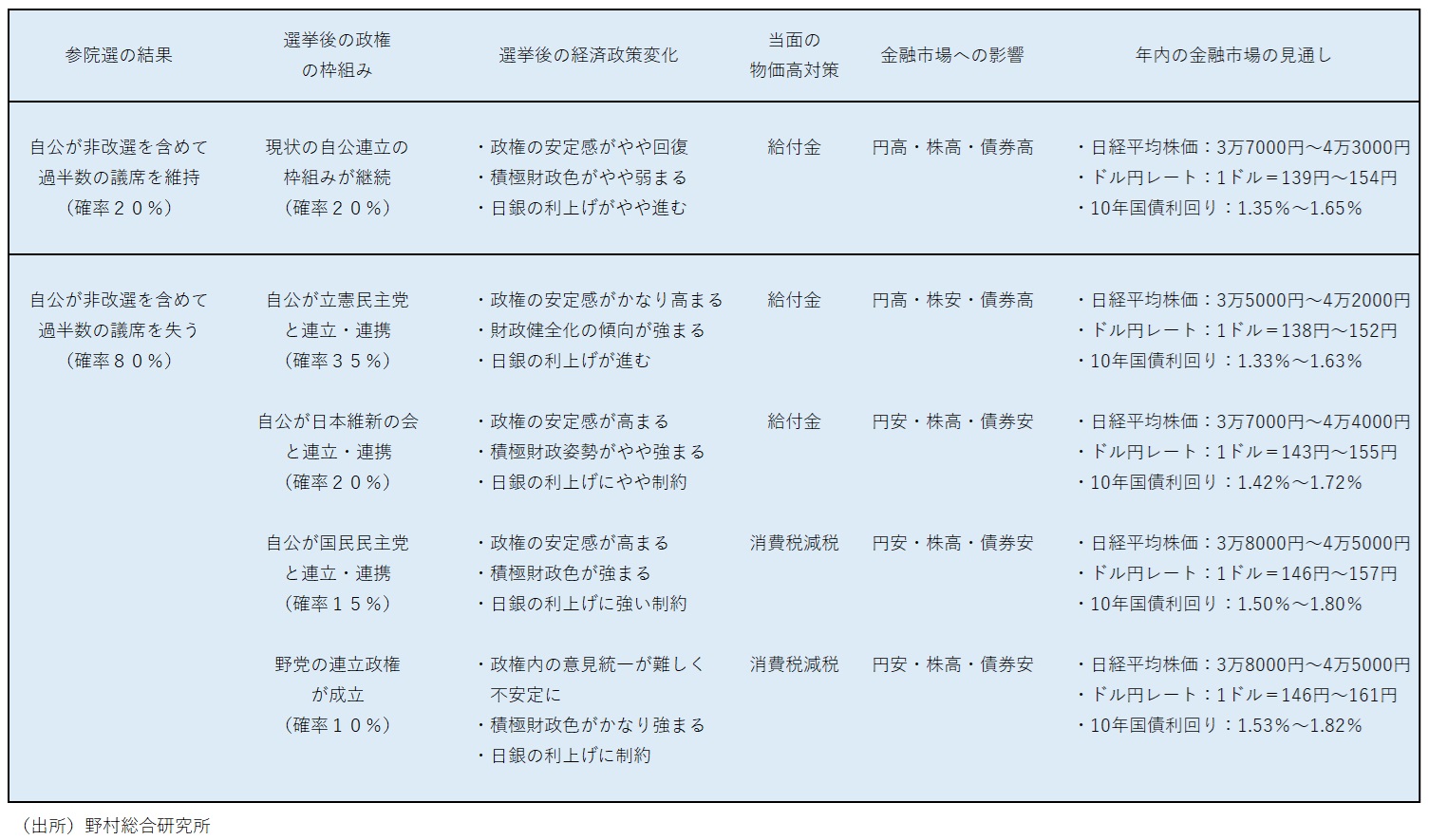

参院選序盤で、参院選の結果と金融市場の見通しを示したが(コラム、「参院選の注目点②【金融市場】: 参院選序盤の情勢と選挙後の金融市場見通し」、2025年7月8日)、新たに最終盤の情勢を踏まえて、参院選の結果と金融市場の見通しを修正した(図表)。

参院選序盤で、参院選の結果と金融市場の見通しを示したが(コラム、「参院選の注目点②【金融市場】: 参院選序盤の情勢と選挙後の金融市場見通し」、2025年7月8日)、新たに最終盤の情勢を踏まえて、参院選の結果と金融市場の見通しを修正した(図表)。

図表 参院選挙と金融市場の修正見通し

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。