自民党と日本維新の会は連立政権の設立で正式合意

自民党と日本維新の会は20日、連立政権の設立で正式合意した。日本維新の会は当面閣僚を出さない形の閣外協力にとどめる。21日召集の臨時国会で行われる首相指名選挙で、高市氏が初の女性首相に選出されることが確実な情勢となった。

日本テレビによれば両党の連立政権合意文書の内容は以下の通りだ。

【経済政策】

・食料品に限り、2年間消費税を免除することを視野に法制化を検討する

・物価高対策としての2万円給付は行わない

・給付付き税額控除の導入については、早急に制度設計をすすめ、その実現を図る

【企業・団体献金の規制強化】

・自民党は「禁止より公開」、維新は「完全廃止」を主張し、課題意識は共有しつつも、現時点では最終結論に至っていない

・政党の資金調達のあり方について議論する協議体を臨時国会中に設置し、第三者委員会でも検討を加え、再来年9月の高市総裁の任期中に結論を得る

【議員定数の削減】

・1割を目標に衆議院議員定数を削減するため、臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す

【副首都構想】

・副首都構想については、臨時国会中に両党による協議体を設置した上で、早急に検討を行い、来年の通常国会で法案を成立させる

【社会保障政策】

・OTC類似薬など自己負担の見直しなどを進めるとともに、社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指す。社会保障改革に関する両党の協議体を定期開催する

【憲法】

・憲法改正については、緊急事態条項について改正を実現すべく、臨時国会中に両党の条文起草協議会を設置し、来年度中に条文案の国会提出を目指す

【インテリジェンス政策】

・スパイ防止関連法制について、今年検討を始めて、速やかに法案を策定し、成立させる

【外国人政策】

・ルールや法律を守れない外国人に対しては厳しく対応することが、日本社会になじみ貢献している外国人にとっても重要、という考え方に基づき、内閣の司令塔機能を強化し担当大臣を置く

日本テレビによれば両党の連立政権合意文書の内容は以下の通りだ。

【経済政策】

・食料品に限り、2年間消費税を免除することを視野に法制化を検討する

・物価高対策としての2万円給付は行わない

・給付付き税額控除の導入については、早急に制度設計をすすめ、その実現を図る

【企業・団体献金の規制強化】

・自民党は「禁止より公開」、維新は「完全廃止」を主張し、課題意識は共有しつつも、現時点では最終結論に至っていない

・政党の資金調達のあり方について議論する協議体を臨時国会中に設置し、第三者委員会でも検討を加え、再来年9月の高市総裁の任期中に結論を得る

【議員定数の削減】

・1割を目標に衆議院議員定数を削減するため、臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す

【副首都構想】

・副首都構想については、臨時国会中に両党による協議体を設置した上で、早急に検討を行い、来年の通常国会で法案を成立させる

【社会保障政策】

・OTC類似薬など自己負担の見直しなどを進めるとともに、社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指す。社会保障改革に関する両党の協議体を定期開催する

【憲法】

・憲法改正については、緊急事態条項について改正を実現すべく、臨時国会中に両党の条文起草協議会を設置し、来年度中に条文案の国会提出を目指す

【インテリジェンス政策】

・スパイ防止関連法制について、今年検討を始めて、速やかに法案を策定し、成立させる

【外国人政策】

・ルールや法律を守れない外国人に対しては厳しく対応することが、日本社会になじみ貢献している外国人にとっても重要、という考え方に基づき、内閣の司令塔機能を強化し担当大臣を置く

新政権下で早期に実現される経済政策は限定的で多くの政策実現には時間を要す

物価高対策としての2万円給付は行わないとの合意がなされた。既に与野党間で合意されているガソリン暫定税率廃止以外、即効性のある物価高対策は現状では見通せない。

食料品の消費税を2年間ゼロ%とすることの検討も合意内容には含まれたが、実現するとしても数年かかる。年間5兆円の財源確保が難しい中、財政規律を重視する日本維新の会が、無理に消費減税を進めない可能性がある。給付付き税額控除の導入についても、高市氏自身が2~3年かけて検討するとしており、直ぐに実施されるものではない。

社会保障政策では、日本維新の会は一人当たり6万円の社会保険料引き下げと、その財源として年間4兆円の医療費削減を公約にしている。OTC類似薬などを保険適用から外すことについては、既に今年の春の段階で自民党も日本維新の会との協議に応じており、実現可能性はあるだろう。しかし、後期高齢者の医療保険の自己負担を原則1割から3割負担に引き上げることは、自民党は簡単には受け入れられないだろう。さらに、日本維新の会が掲げる保有資産も含めた負担能力に応じて医療費の自己負担を増やすという考えも、実現にはかなりの時間がかかる。両者が連動している医療費の削減と社会保険料引き下げの2つの施策は、高市政権の下で一定程度実現する方向と見たいが、その規模は日本維新の会が掲げる公約よりもかなり小さくなるとみる。

副首都構想についても両党間で前向きな議論がなされるだろうが、計画策定には数年かかるのではないか(コラム「日本維新の会の『副首都構想』は実現するか?:費用は4.0~7.5兆円との試算も」、2025年10月20日)。財源確保が難しいことが明らかになると、首都機能の移転の規模も縮小されていく可能性がある。

このように、新政権下で早期に実現される経済政策は限定的で、多くの政策は実現までに時間がかかるだろう。また、基本的には日本維新の会は小さな政府を掲げる保守政党であり、財政健全化を重視する。さらに、日本銀行の独立性を尊重する。この点で、積極財政政策と金融緩和継続を掲げる高市氏の経済政策に歯止めをかけ、いわゆる高市カラーを弱めることになるだろう(コラム「日本維新の会との連立で高市政権が成立する場合の経済政策展望:高市カラーは3つの点から弱められる」、2025年10月16日)。

食料品の消費税を2年間ゼロ%とすることの検討も合意内容には含まれたが、実現するとしても数年かかる。年間5兆円の財源確保が難しい中、財政規律を重視する日本維新の会が、無理に消費減税を進めない可能性がある。給付付き税額控除の導入についても、高市氏自身が2~3年かけて検討するとしており、直ぐに実施されるものではない。

社会保障政策では、日本維新の会は一人当たり6万円の社会保険料引き下げと、その財源として年間4兆円の医療費削減を公約にしている。OTC類似薬などを保険適用から外すことについては、既に今年の春の段階で自民党も日本維新の会との協議に応じており、実現可能性はあるだろう。しかし、後期高齢者の医療保険の自己負担を原則1割から3割負担に引き上げることは、自民党は簡単には受け入れられないだろう。さらに、日本維新の会が掲げる保有資産も含めた負担能力に応じて医療費の自己負担を増やすという考えも、実現にはかなりの時間がかかる。両者が連動している医療費の削減と社会保険料引き下げの2つの施策は、高市政権の下で一定程度実現する方向と見たいが、その規模は日本維新の会が掲げる公約よりもかなり小さくなるとみる。

副首都構想についても両党間で前向きな議論がなされるだろうが、計画策定には数年かかるのではないか(コラム「日本維新の会の『副首都構想』は実現するか?:費用は4.0~7.5兆円との試算も」、2025年10月20日)。財源確保が難しいことが明らかになると、首都機能の移転の規模も縮小されていく可能性がある。

このように、新政権下で早期に実現される経済政策は限定的で、多くの政策は実現までに時間がかかるだろう。また、基本的には日本維新の会は小さな政府を掲げる保守政党であり、財政健全化を重視する。さらに、日本銀行の独立性を尊重する。この点で、積極財政政策と金融緩和継続を掲げる高市氏の経済政策に歯止めをかけ、いわゆる高市カラーを弱めることになるだろう(コラム「日本維新の会との連立で高市政権が成立する場合の経済政策展望:高市カラーは3つの点から弱められる」、2025年10月16日)。

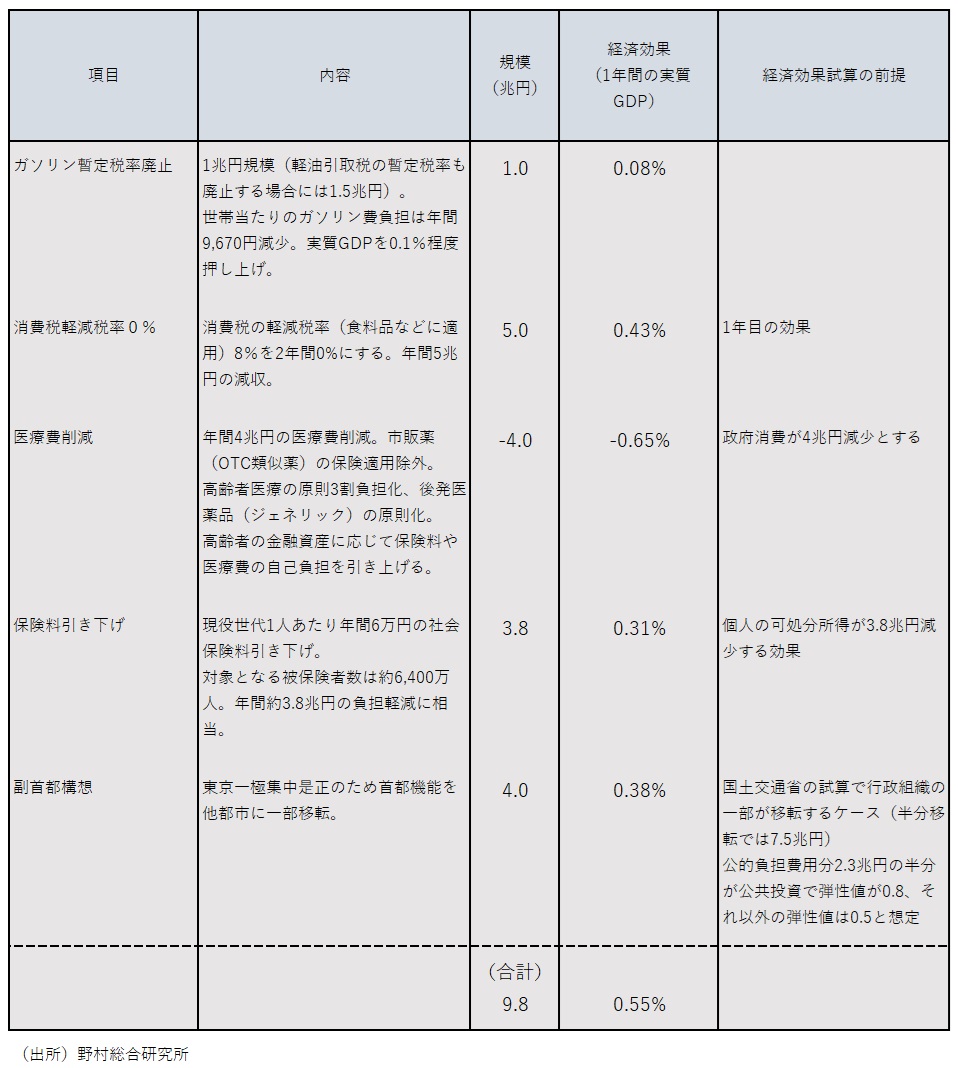

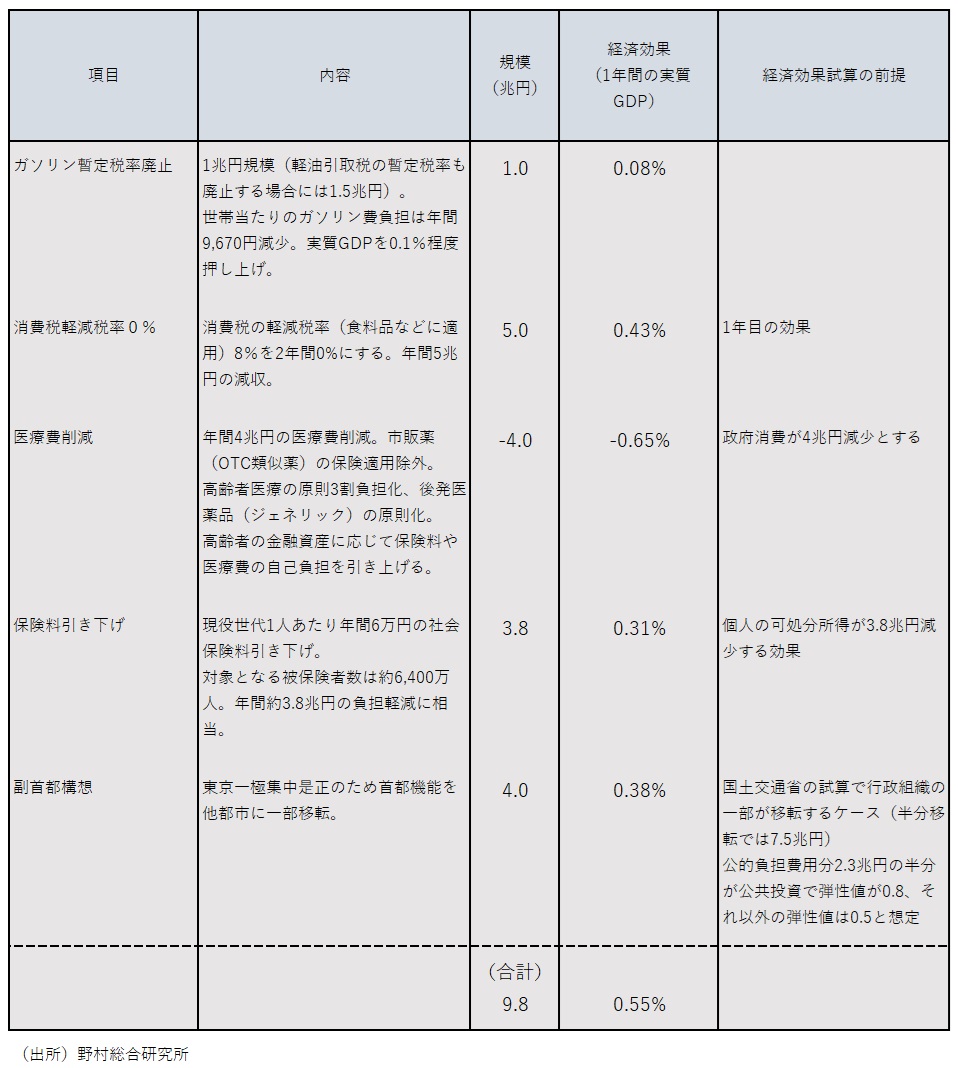

日本維新の会が掲げる主な政策の規模と経済効果についての試算

最後に、日本維新の会が掲げる主な政策の規模と経済効果についての試算を示す。

図表 日本維新の会が掲げる政策の規模と経済効果の試算

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。