国内で本格的な人口減少時代に突入し、海外でも不確実性が非常に高まる中で、国民の「移動」と「生活」に価値提供する鉄道会社の経営も、2040年に向けて大きな転換期を迎えている。本コラムでは、その全体像と課題、課題への対処方針について考察していきたい。まず第1回(日本の鉄道会社経営とビジネスモデル)では、日本の鉄道会社の経営とビジネスモデルの特徴を振り返っていきたい。

人口ボーナスと“勝利の方程式”

日本の人口ボーナス期は1990年代後半まで続いたと言われる。経済学のセオリー通り、日本でも人口ボーナス期に高度経済成長を享受した。ヒト・モノの流動を促し、経済を活性化させるため、政府はインフラ整備を一気呵成に進めた。実際に、一般会計に占める公共事業関係費の割合は、2000年頃までは10%台で推移し、1998年には14.9兆円を計上した。(参考として、一般会計に占める公共事業関係費の割合は、1980年度15.8%、1990年度10.1%、2000年度13.3%、2010年度6.0%となっている。)

鉄道会社も、人口ボーナス期にいわゆる「小林一三モデル」と言われるビジネスモデルを磨き続けた。小林一三氏は、阪急電鉄をはじめとする阪急阪神東宝グループの創業者で、鉄道を中心とした都市開発などを一体的に進め、相乗効果を上げるビジネスモデルをつくり上げた人物である。

その特徴は、①鉄道と沿線開発の一体化(アセット価値の逓増と二軸経営)、②顧客目線・生活起点の事業多角化(沿線住民の生活サービスの囲い込み)、③まちづくり・地域社会への貢献(沿線への都市機能の集積)、の3点だと考えられる。

- ①鉄道と沿線開発の一体化(アセット価値の逓増と二軸経営)

鉄道沿線、特に駅を中心に、住宅施設(ニュータウン等)、商業施設(百貨店、ショッピングセンター、スーパー等)、娯楽施設(スポーツ施設、遊園地、映画館、劇場等)、オフィス施設、教育・医療施設など、人の暮らしに密着した施設を開発・運営し、郊外と都心間の流動を創り出すとともに、駅周辺での経済活動を促した。これにより、鉄道事業と関連する生活サービス事業に相乗効果を生み出した。鉄道と生活サービスの利用者を相互に増やすサイクルをつくり出すことで、保有するアセットの価値を向上させ続けた。 - ②顧客目線・生活起点の事業多角化(沿線住民の生活サービスの囲い込み)

鉄道利用者の「住む・働く・遊ぶ・学ぶ・買う」の全てを沿線で完結できるようなサービスを次々に生み出していった。電力・ガス・通信・放送などのユーティリティや、分譲・賃貸等の不動産サービスやファシリティマネジメント、スポーツクラブ・ジムや温泉や旅行企画、流通・小売など、駅中心のアセットで提供可能な生活サービスやコンテンツの運営をビジネスにした。 - ③まちづくり・地域社会への貢献(沿線への都市機能の集積)

上記①②の二つの特徴ゆえに、都市としての基本機能(居住、業務、教育、行政、商業、交通、文化等)に関するサービスを提供する主体、即ち行政や民間企業が、鉄道会社による誘致の努力も合わせて集積することとなった。それによって、より暮らしやすい魅力的な鉄道沿線となり、翻って①の自社開発のアセットの価値は維持・改善され、②の関連企業が運営するサービスの利用もさらに増えていった。都市部の沿線密度と収益性を高めることで、沿線密度の相対的に低い地方部の鉄道ネットワークも拡充・維持した。

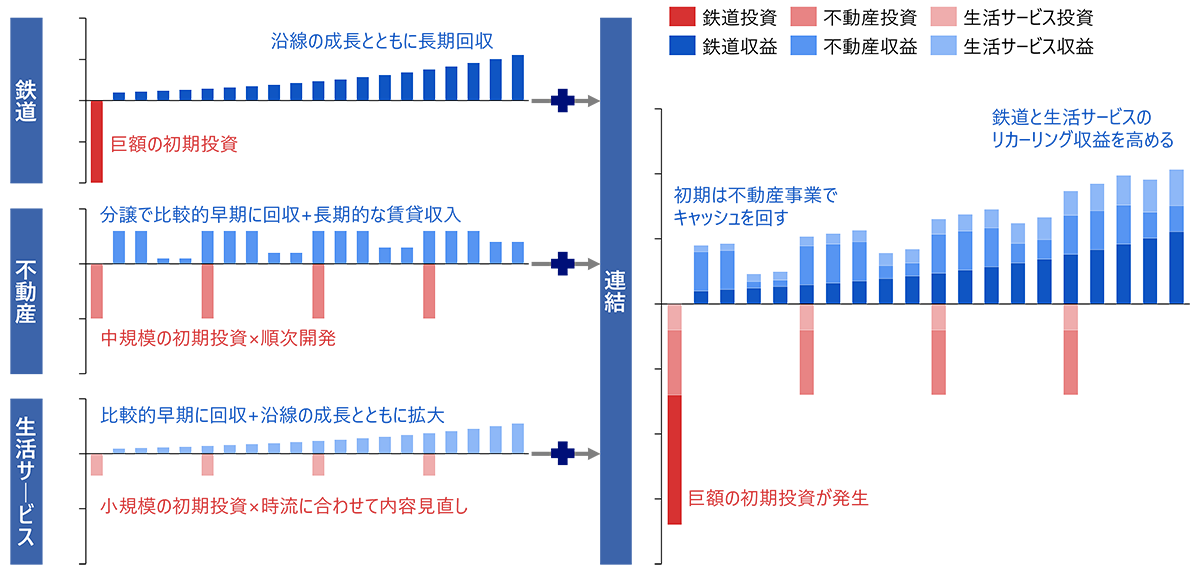

こうしたビジネスモデルをまとめると、大きなバランスシートを持ち多くの設備投資を要する鉄道事業は、都心と郊外の開発により鉄道利用者から長期固定的な安定収入を得ることができた。鉄道利用者の長期固定的な収入を期待できるので、鉄道事業への機能更新投資を続けることができた。また、駅や周辺施設の利用などにより、相対的にアセットライトな生活サービス事業は、鉄道利用者の経年での生活スタイル・ニーズの変化に合わせ、追加的な収入を得ることができた。人口ボーナスの追い風を受け、「鉄道利用者増」×「単価増」を“勝利の方程式”に事業を拡大した(図表1)。言い換えると、次々に新規事業を生み出し多角化することで、既存事業の強化と新規事業の立上げの「両利きの経営」を実践し、鉄道利用者起点での事業ポートフォリオを拡充していった。これは、昨今、通信キャリアのARPUビジネスモデル(Average Revenue Per User)と言われる、通信サービス(アセットヘビー)の固定的な収入に、様々なコンテンツ等の付加価値サービス(アセットライト)の提供によるクロスセルで、特質の違う事業でポートフォリオを組みながら、顧客を囲い込んで単価を上げていく形態を、1990年代にすでに確立していたことを意味する。

図表1:小林一三モデルとキャッシュフロー(イメージ)

出所)NRI作成

“失われた30年”における事業展開

バブル崩壊以降の長期低金利環境下で、鉄道会社は低コストの資金調達を活用して顧客起点の事業多角化や事業再編を推進してきた。その結果、沿線の不動産事業や小売・サービスなどの生活関連事業と鉄道事業が密接に連動する二軸経営が進展し、収益基盤の多層化が実現された。こうした動きは、沿線開発と輸送を一体化する「小林一三モデル」の再強化として位置付けられ、長期にわたる安定的な収益基盤の構築につながった。

代表的な事例として東急の取り組みが挙げられる。東急は、リテール事業(東急百貨店や東急ストアの完全子会社化)のリストラや、航空事業(日本エアシステム)の売却などグループの資源配分を見直し、不採算・非中核事業の縮小や撤退、資産入替を実行することで有利子負債の圧縮を図ったうえで、渋谷再開発などの基幹拠点における大規模な都市開発プロジェクトや沿線住宅・商業・オフィス・ホテルと鉄道を一体とする都市開発に資本を集中させ、沿線全体の地価・賃料・テナント需要を押し上げる循環を再創出した。これにより、従来の単純な土地売却収益依存のモデルから、自社保有アセットを活用して継続的な収益を創出するモデルへの転換が行われた。沿線全体を一つの開発単位として設計することで、不動産価値の長期的な維持・向上を図る手法が実践された点が重要である。

JR東日本は、民営化で継承した首都圏の駅用地を基盤に駅直上や高架下の再開発を継続的に実施し、駅ビルやホテルの整備を通じて不動産収益の確保を図ってきた。駅ナカ事業(「エキュート」「グランスタ」等)の拡充により、鉄道利用と日常消費を結び付ける独自の商圏を形成し、利用者の利便性向上と収益化を両立させている。これらの取り組みは、鉄道事業と生活関連サービス(不動産・小売等)を並列に強化する「鉄道・生活サービスの二軸経営」へと同社を変容させた点が特徴である。2000年以前は乗車券(きっぷ)での鉄道利用が中心だったが、2001年のSuica導入によりICカードを介した決済・乗車接点が確立され、駅ナカでの小口消費や改札起点の利便性が高まった。その後、モバイルSuicaの普及やスマートフォンの一般化を背景に、決済手段は「携帯する端末」を通じた常時接点へと移行した。合わせてポイント施策や外部サービスとの連携が進み、顧客接点の性格は「駅という閉鎖空間での囲い込み」から、沿線外やデジタル領域を含む「開放空間」へと広がっていった。また、決済インフラの変化は顧客データの蓄積と活用を可能にし、「マス」的囲い込みに加えて「個客」起点の分析・対応を現実的にした点も重要である。

このような鉄道会社のビジネスモデルの再強化は二つの並行した潮流によって特徴づけられる。ひとつは低金利下での沿線アセット高度化と大規模投資により、駅直上・高架下再開発や駅ナカ整備を通じて不動産収益と輸送収入を組み合わせ、収益の多層化を実現した点である。もうひとつは、決済インフラとモバイル端末の普及により、従来の「駅という閉鎖空間」での囲い込みがデジタル領域を通じた「開放空間」へと拡張し、顧客接点の粒度が「マス」から「個客」へと変化した点である。両者の組合せにより鉄道会社は物理的アセットの高度化とデジタル接点の拡充を組み合わせた新たな収益構造を形成してきたのである(図表2)。

図表2:“失われた30年”における鉄道会社ビジネスモデルの進化(イメージ)

出所)NRI作成

連載第2回(2040年に向けての事業環境変化の要点)に続く。

関連資料は連載第3回(2040年に向けての鉄道会社経営の骨太論点)のコラムからダウンロード可能となりますので、引き続き連載コラムおよび資料を是非ご覧ください。

プロフィール

-

若菜 高博のポートレート 若菜 高博

アーバンイノベーションコンサルティング部

-

川手 魁のポートレート 川手 魁

アーバンイノベーションコンサルティング部

-

肥後 隼大のポートレート 肥後 隼大

アーバンイノベーションコンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。