2025年8月のコラム「米国食品トレーサビリティ規制延期がもたらす“Beyond Compliance”競争」で、規制延期が企業を二分する可能性を指摘した。すなわち、最低限の「規制対応」にとどまる企業と、規制を超える水準で透明性と信頼を追求する企業である。本コラムは視点を変えて、その競争を支えるソリューションの市場で起きた象徴的な変化を取り上げる。

Kezzler社によるScanbuy社の事業買収

米国食品医薬品局(FDA)が、食品サプライチェーンにおけるトレーサビリティを義務付ける食品安全強化法(FSMA)第204条の施行を2028年7月まで30か月間延期することを発表したのが2025年3月20日であった。その約1か月前、トレーサビリティと消費者エンゲージメントという、二つの領域のソリューションの戦略的転換を示す象徴的な出来事が起きた。トレーサビリティ領域のグローバルリーダーであるKezzler社が、2025年2月11日にScanbuy社のスマートパッケージング1および消費者エンゲージメント事業を買収することを発表したのである。これはどういう意味を持つのかを次に説明する。

2025年2月11日:Kezzler社がScanbuy社の事業買収を発表

2025年3月20日:FDAがFSMA第204条の施行を2028年7月まで延期

KezzlerとScanbuy、互いの強みが補完し合う「必然の統合」

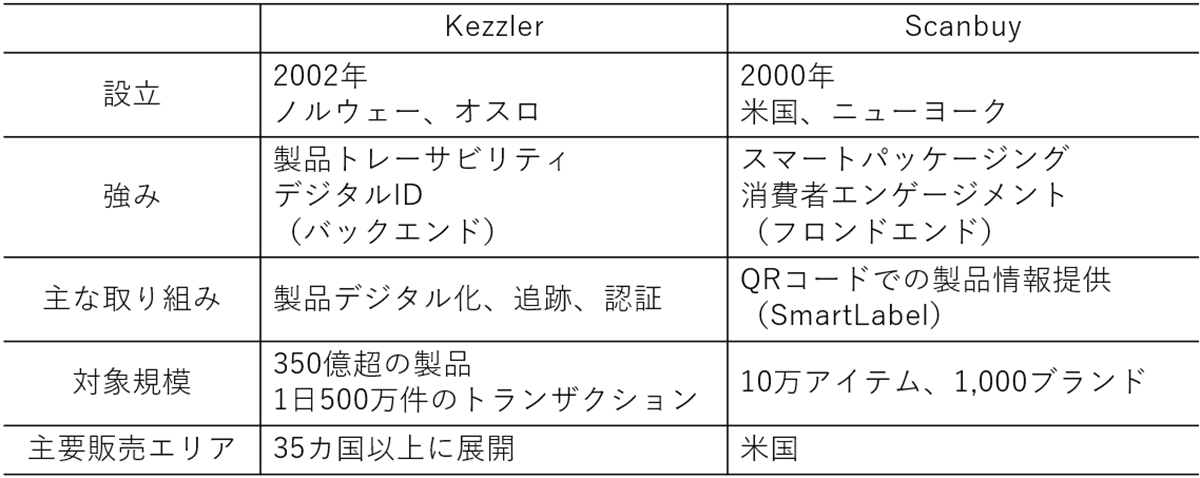

この買収が起きる前、Kezzler社とScanbuy社はそれぞれ異なる強みを持っており、両社の事業は完璧な補完関係にあった。

Kezzler社は、2001年にノルウェーで設立された、製品トレーサビリティとデジタルID技術を提供する企業である。主に製品のデジタル化、追跡、認証を通じて、食品、医薬品、ヘルスケア製品などサプライチェーンの透明性向上とブランド保護を支援している。2024年現在、35カ国以上に展開し、累計で350億を超える製品にIDを付与。1日あたりのトランザクションは500万件に達する。製品トレーサビリティの主要ベンダーの一社である。

一方のScanbuy社は、2000年に米国ニューヨークで設立された、スマートパッケージングとQRコードを活用した消費者エンゲージメント分野のグローバルリーダーである。同社は特に米国市場で強固な顧客基盤を築いてきた。同社は米国の消費者ブランド協会が提供するSmartLabelという名の、ウェブとスマートフォンを通じて消費者向けに商品情報を開示するプラットフォームを技術面で支援している。製品パッケージに示せる情報には限りがある。SmartLabelは、製品パッケージに収まりきらない、正確で最新の製品情報を消費者に提供するデジタルプラットフォームとして、食料品、飲料、パーソナルケア製品など、1,000近くブランドの約10万アイテムで使われている。消費者は、製品パッケージに印刷されたQRコードやウェブサイトを通じてSmartLabelにアクセスすると、栄養成分、アレルゲン、原産国、容器リサイクル情報など広範な情報を入手できる。

表 Kezzler社とScanbuy社の比較

Kezzler社によるScanbuy社の消費者エンゲージメント事業の買収は、まさに規制対応とサプライチェーンの可視化に強いKezzler社の「バックエンド」と、マーケティングと消費者エンゲージメントに強いScanbuy社の「フロントエンド」を統合する、絶好の組み合わせである。この買収は、2017年に両社が「パッケージングのインターネット」を市場に投入するために確立した長期的な戦略的パートナーシップの集大成でもあり、長年の準備と市場の変化が合致した、「機が熟した」戦略的買収と呼んでも差し支えないだろう。

統合ソリューションが拓く「ワンストップ」の未来

この戦略的買収により、Kezzler社は顧客企業に対してエンド・ツー・エンドのソリューションを提供できる、より強力なワンストップ・パートナーへの進化を目指すことになる。

消費財メーカーはどう変わるか。消費財メーカーは今まで別々に管理する必要があったトレーサビリティ情報と消費者エンゲージメント情報の両方を、単一のプラットフォームで管理できるようになる。

一方、消費者はどう変わるか。消費者はスマートフォンで一つのQRコードをスキャンするだけで、消費者向けの静的情報(栄養、成分、アレルゲン)と、動的なトレーサビリティ情報、さらにはマーケティングキャンペーンまで、全てにアクセスできるようになる。

このワンストップ・モデルは、トレーサビリティと消費者エンゲージメントをシームレスに統合したプラットフォームとして、新しいブランド価値の創造に直結するだろう。

静的から動的へ、日本企業はどう備えるべきか

トレーサビリティ情報を取り扱う「バックエンド」と、消費者エンゲージメント情報を取り扱う「フロントエンド」が統合されるという変化は、日本企業にとっても無関係ではない。日本は消費財業界の企業間での商品情報共有の仕組み構築で欧米に約20年遅れているが、ようやくその取り組みが本格的に動き出そうとする段階にある。この遅れは見方を変えれば、欧米の先行者が試行錯誤して得た知見を学び、効率的にギャップを埋められるアドバンテージとなる。静的な商品情報共有にとどまらず、早い段階から動的商品情報提供を視野に入れた取り組みを始めれば、時間差を一気に縮めるリープフロッグ現象2が起きるのではないだろうか。

もっとも、Kezzler社とScanbuy社のような統合プラットフォームが登場したとしても、消費財メーカー内部のマーケティング部門と品質管理部門のサイロ化が解消されず、それぞれの部門の判断でソリューションが採用される可能性は残る。そのため、Kezzler社によるScanbuy社の事業買収で生まれる統合プラットフォームおよびその競合が、欧米の消費財メーカーでどのように採用されたか、また、それが企業内でどう運用されたかを注視することが重要である。日本の消費財業界は、まず静的な商品情報を共有する仕組みの構築に着手することになっているが、その先には統合型プラットフォームや動的情報提供の実現が待っている。グローバル市場の最前線で展開されている規制対応を超えた競争、およびソリューション統合の流れを的確にとらえ、今から将来を見据えた準備が持続的成長とブランド価値創造の鍵となるだろう。

参考資料

米国食品トレーサビリティ規制延期がもたらす“Beyond Compliance”競争

https://www.nri.com/jp/media/column/mizutani/20250828.html

Kezzler Expands Industry Leadership with Acquisition of Scanbuy(2025年2月11日)

https://kezzler.com/press-release/kezzler-expands-industry-leadership-with-acquisition-of-scanbuy/

SCANBUY AND KEZZLER FORM STRATEGIC PARTNERSHIP TO BRING INTERNET OF PACKAGING TO CONSUMER PACKAGED GOODS COMPANIES AND RETAILERS

https://scanbuy.com/blog/2017/10/scanbuy-and-kezzler-form-strategic-partnership-to-bring-internet-of-packagi

Kezzler社のホームページ

https://kezzler.com/

SmartLabelのホームページ

https://smartlabel.org/

商品情報連携会議(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/merchandising_data2025a.html

味の素やイオンなど30社、商品データ統一システム 流通の負担3割減(2025年8月12日)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC184E20Y5A310C2000000/

- 1製品パッケージに印刷されたQRコードを通じて消費者が自身のスマートフォンで詳細な商品情報にアクセスできるサービス

- 2新興国が先行する先進国が経てきた中間段階を飛び越えて、最新の技術やシステムを導入することで一気に追いつく、または追い越す現象

プロフィール

-

水谷 禎志のポートレート 水谷 禎志

産業ITイノベーション事業本部 人材企画室

兼 システムコンサルティング事業本部 産業ITコンサルティング一部1991年、東京大学工学部卒業後に野村総合研究所に入社し、交通・物流の調査研究に従事。

2002年、米国カリフォルニア大学バークレー校工学部大学院で輸送工学を修了後、製造業・流通業のサプライチェーン改革支援プロジェクトに従事。

2019~2022年に一般社団法人ヤマトグループ総合研究所客員研究員を兼務、日本でのフィジカルインターネットの認知度向上活動に従事。

現在、物流専門誌ロジスティクス・ビジネスのコラム「フィジカルインターネット通信」を連載するなど、物流革新に向けた情報発信に取り組んでいる。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。