減少する労働を補うために2020年までに

さらに必要な保育の受け皿は88.6万人分

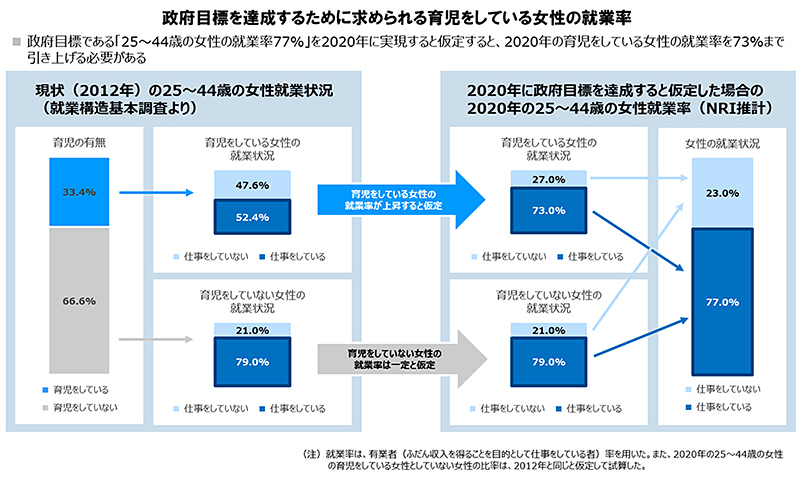

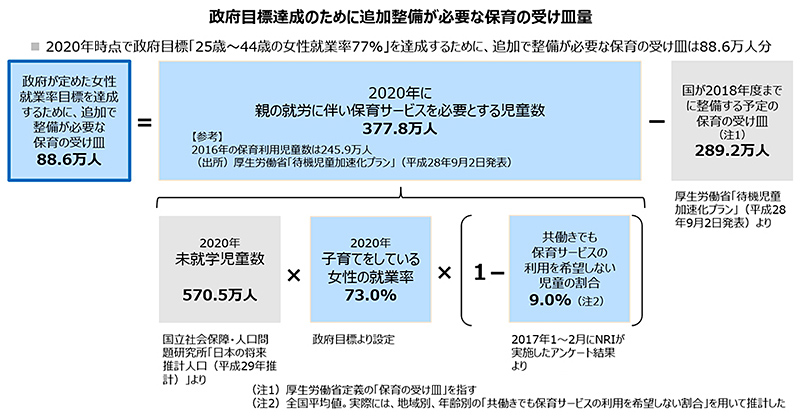

2020年までの女性就業率77%の政府目標を達成するには、育児をしている女性の就業率を73%まで引き上げる必要があります。これは、育児をしていない女性の就業状況と同じくらいの割合です。そのために、政府が既に整備準備を予定している保育の受け皿に加えて追加で整備が必要な保育の受け皿は88.6万人分――。NRIはこのような推計を発表しています。

待機児童問題に、女性の就業率引き上げという観点から調査

働く女性の意識などに詳しいNRIの武田佳奈は、日本でこれから必要となる保育の受け皿や、保育サービスについて調査を実施しました。そのきっかけとして武田には、もともと次のような問題意識がありました。

「いわゆる待機児童問題は、議論が続いたまま収束のめどが立っていません。それは、保育を利用したい保護者のニーズに、どこまで対応すべきか・すべきでないかというボーダーラインを決める話が中心になっていること、また保育サービスに関して、利用者である保護者側と供給者である自治体側とで認識に大きなギャップが生じていることなどが原因だと思っています。ならば、今起きている待機児童の解消という視点ではなく、日本の労働力を確保するために必要な保育の受け皿量はどのくらいかという視点で検討することはできないかと考えました。それが、これからの保育サービスの充足に向けて一石を投じることになればと思ったのです。そこで、政府が掲げる2020年の女性の就業率目標に着眼しました」

減少する労働力を補うには、保育サービスの充足が必要

少子高齢化による労働人口の減少が進むなか、女性や高齢者の就業率向上を目指す政府は、2020年までの目標として、25歳から44歳までの女性就業率77%を掲げています。武田は、保育サービスの充足は、子育て期の女性の就労促進につながることを踏まえ、この目標達成のために保育の受け皿がどの程度必要になるのかを調べました。武田の推計の結果、この実現には、2020年の育児をしている女性の就業率を73%まで引き上げなければならず、それには新たに88.6万人分の保育の受け皿が必要だということがわかりました。これは、現在の日本において1年間に生まれる子供の総数に迫る人数です。

「もし、これだけ保育の受け皿が増えれば、新規に就労が期待できる保護者の数は67.5万人になると見ています。これは、保護者一人あたりの児童数を1.3人として試算したものです。実は、厚生労働省の平成27年度雇用政策研究会の報告書によると2020年までに就業者は最大で305万人の減少が見込まれています。そんななかでも、保育の受け皿を整備すれば、減少する労働力の2割を補うことができるのです」

およそ31万人の児童の保護者が「保育サービスを利用したかったのに利用できていない」

武田はまた、今年1月末に、未就学児を持つ全国の男女3,708人に「保育サービスに関するアンケート」を実施。アンケート調査結果から、保育サービスの利用に満足していない保護者の人数を推計しました。

まず、保育サービスを利用していない312万人の児童の保護者のうち、半数以上の180万人が保育サービスの利用意向を示しています。さらに31.3万人の児童の保護者が、すぐにでも利用したかったのにできていないと回答しています。そのうち、保護者が共働きではなく、保育サービスを現在利用していない児童は13.7万人と推計され、約13.7万人の児童の保護者は「保育サービスが利用できればすぐに就労する可能性があった」と武田は述べています。

「今回の調査において、現在働いておらず、保育サービスを利用していない保護者でも、その多くは、保育サービスが利用しやすい環境が整えば就労したいと思っていることがうかがえました」

5兆円の経済効果が見込める投資

NRIではこの調査結果を踏まえ、保育の受け皿の整備が日本経済にどのような影響をもたらすかを推計しました。

88.6万人分の保育の受け皿を保育サービスで賄う場合、追加の整備にかかる設置費用は1.4兆円と試算されます。一方、これによって67.5万人の保護者が正規職に就労すると仮定した場合、所得増大効果は2.8兆円になると見込んでいます。また、この数字は、安定雇用の上で実現される可能性が高く、所得増大効果の大半は消費に回ると考えられます。需要が発生すると、経済におけるさまざまな取引の連鎖により、製造や原材料にも生産が誘発されることから、こうした波及効果を含めると全体の経済効果は5兆円以上になると見ています。つまり、保育の受け皿を新たに整備する費用1.4兆円は、「67.5万人の労働力確保と5兆円以上の経済効果」というリターンが期待できる投資と見ることができるのです。

NRIでは、日本の労働力確保、経済成長という視点で、保育の受け皿整備について議論を進めることも大切ではないかと考えています。保育サービス拡充の財源確保を含めた国を挙げた取り組みを加速させると共に、量と質を両立させた民間リソースの活用など、大胆な打ち手の検討が早急に求められます。

なお、NRIでは継続して、保育サービスの利用及び利用意向実態の調査も実施しており、2017年4月から保育サービスを利用したかったのに利用できなかったとする児童の数の推計も行っています。

メディアフォーラム講演資料

2017年5月29日開催 NRIメディアフォーラム「政府の女性就業率目標を達成するためにはどの程度の保育の受け皿が必要か」

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

-

プロフィール

-

武田 佳奈のポートレート 武田 佳奈

未来創発センター

雇用・生活研究室長

入社以来10数年間、官公庁向けの政策立案支援や実行支援の仕事を担当。その後、民間企業の事業戦略立案や新規事業創造支援などの仕事に従事。

現在は、未来創発センターにて、人口減少・労働力不足への解決策に関する調査研究および社会・政策提言活動を実施。

新潟県「持続可能な社会実現に向けた政策に係る検討委員会」委員、内閣総理大臣補佐官主催「『女性と経済』に関する勉強会」構成員、外務省「国際女性会議WAW!2022開催に向けた有識者会合」有識者など歴任。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。