パーパス重視のマネジメントが戦略を加速させる

サステナビリティ経営が注目されるなかで、「企業が『パーパス(Purpose)=社会における確固たる存在意義』を見つめなおし、再定義することの重要性が高まっている」と野村総合研究所(NRI)の伊吹英子と古西幸登は語ります。サステナビリティと組織開発の分野に長年かかわってきた2人に、パーパスとは何なのか、なぜ、パーパスを重視する必要があるのかを聞きました。

パーパスとは何か?

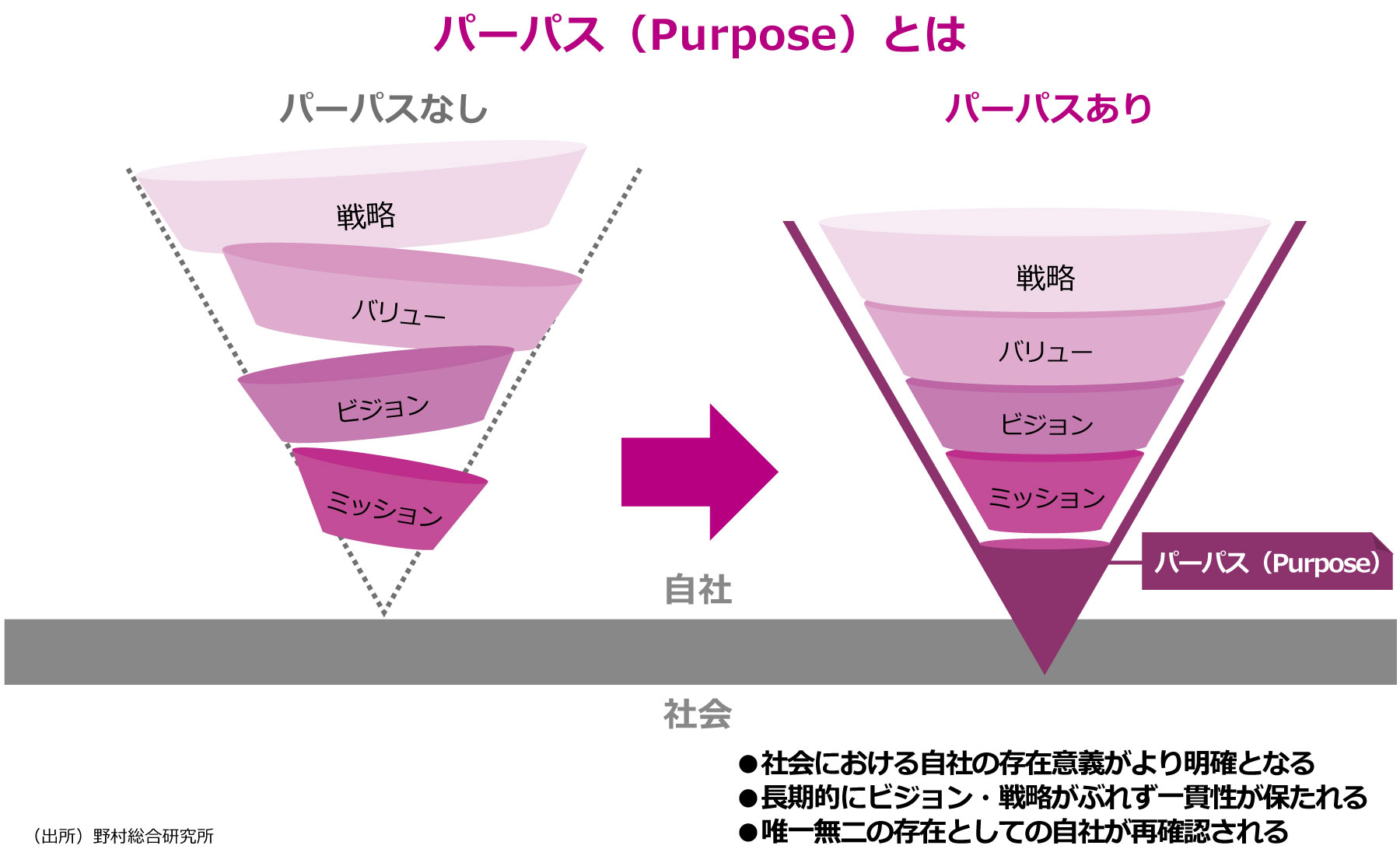

パーパスは、企業経営に関わる概念として注目されている言葉で「社会における確固たる存在意義」を指します。従来の理念(ミッション)やビジョンと比べて、どのような違いがあるのでしょうか。伊吹は、「“社会的な存在”をより強く意識した上で、個々の企業のあり方、品格、存在意義、社会への提供価値をより原点に立ち戻って再定義したもので、従来の理念やビジョンとも深く関係するもの」と説明します。

古西は次のように補足します。

「企業によっては、パーパスがミッションに包含されて明文化されている場合もあり、また包含されていない場合には、ミッションを社会的な側面から解釈して新たにパーパスとして明文化されることもあります。社会においてこうありたい、という第三者的な観点をより強く持つ概念と捉えられます。このパーパスが再定義されることによって、長期的にビジョン・戦略がぶれずに一貫性が保たれるようになったり、唯一無二の存在としての自社の存在が社内外に再確認されるようになったりといったメリットがあると考えられます」

社会動向の変化に柔軟に対応するためにパーパスが大きな力となる

すでに理念にパーパスが包含されている企業もありますが、特に近年、サステナビリティ経営の潮流のなかでパーパスが注目されるようになった背景について、伊吹は次のように説明します。

「近年、社会とのかかわりを考えないビジネスは成り立たず、社会課題解決に企業が取り組むことへの期待もますます高まっています。こうした変化のなかで、社会における自社の存在意義を再認識する経営的意義が見いだせるようになってきたのではないでしょうか」

古西はこう補足します。

「社会における存在としての企業がより強く意識されるようになり、パーパスを基軸において経営・事業やコミュニケーションを図ることの重要性が増しています。長年にわたり組織に潜在してきたパーパスを再定義し、コミュニケーションを図ることで、社内外のステークホルダーからの信頼や共感を高めることができるようになります。これは結果として戦略遂行を担う社員の観点からも組織の求心力を高め、働く意義や誇りを感じやすくなると考えられます」

パーパスの浸透により戦略遂行のスピードがアップ

すでに理念やビジョンなどを持つ企業がさらにパーパスを定義することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。伊吹はその一つに「戦略遂行の加速化」があると指摘します。

「会社の存在意義が定義されると、社員を含む社内外のステークホルダーも、なぜそこに自分が関わるかが明確になります。働くことに誇りを感じ、組織の求心力も高まり、コミュニケーションも活発化することが期待できます。お互いの理解度が増すことで、経営層の意思決定や、社員への浸透がスムーズになり、戦略遂行の加速化につながると考えています」

古西は、2000年代に社会人となった「ミレニアル世代の存在感」が重要な要素になると指摘します。

「ミレニアル世代は、サステナビリティに対する感度が高いという特徴があります。この世代に企業が持つ社会的な存在価値を提示できれば、リクルーティングにおいては優秀な人材をつなぎとめることになるし、マーケティングでは顧客層に訴求しやすくなるでしょう」

パーパスから始める社会変革

パーパスは企業や組織だけでなく、個人一人ひとりも持つことが重要です。「個人、組織、そして企業のパーパスが合致することで、企業も個人もパフォーマンスを上げることができるようになる」と伊吹は話します。

最後に古西は「パーパスを意識することで、企業や組織、個人が、本質的に何をすればよいかを明確にできます。パーパスを通じてさまざまな企業をコンサルティング支援することで、よりよい社会への一歩につながればと願っています」と想いを語りました。

特定の業界やソリューションで高い専門性を備え、コンサルタントの第一人者として、社会やクライアントの変革をリードする役割を担っています。

新たなビジネスを作り出し、プロジェクトにも深くコミットし、課題解決に導く責任も有しています。

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

プロフィール

-

伊吹 英子のポートレート 伊吹 英子

サステナビリティ推進部長

野村総合研究所へ入社後、サステナビリティに関するコンサルティングを立上げ、戦略コンサルタントとして、20年以上にわたり、幅広い業種のサステナビリティ戦略の立案、理念・ビジョン・パーパス策定に関するコンサルティングに従事。プリンシパル、グループマネージャーを経て、サステナビリティ推進部長。国際公共政策博士。

専門領域は、サステナビリティに関するビジョン・戦略構築と実行支援、パーパスを基軸とした組織変革など。現在は、NRIグループのサステナビリティ推進に取り組んでいる。 -

古西 幸登のポートレート 古西 幸登

コンサルティング事業本部 経営コンサルティング部

2000年にNRIに入社。Web/ITシステム開発の領域にて、標準化、開発管理、プロセス改善活動に従事した後、経営コンサルティング部へ移籍。個人と組織、それぞれのパーパスとビジョン(ありたい姿)を明確にし、現状の思考パターン(意識/無意識の前提など)の変容に重きをおいたコンサルティングを行う。エグゼクティブ・コーチング、および「学習する組織/MIT経営大学院上級講師・ピーター・センゲ著」に基づいた、チェンジマネジメント/組織開発コンサルティングを専門とする。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。