マーケティングサイエンスコンサルティング部 松下 東子、林 裕之

野村総合研究所(NRI)は、1997年以降、3年に1回「生活者1万人アンケート調査」を実施しています。10回目となる今回は、2024年8月に実施したもので、対象は全国の15~79歳の男女計1万人余りです。

コロナ禍で大きく変化した人々の生活は戻りつつありますが、デジタル化が加速したことで余暇の楽しみ方や情報取得方法、人づきあいの仕方は変わりました。またテレワークなど柔軟性の高い働き方を経験したことにより就業価値観への影響は持続しており、コロナ禍以前のように戻ったわけではないことがうかがえます。本調査に関わったマーケティングサイエンスコンサルティング部の松下 東子、林 裕之が、日本人の価値観と消費行動の変化について紹介します。

生活満足度は高いが、景気の先行きには悲観的な見方が多数

価値観において過去24年で強まっている傾向は、伝統的家族観からの脱却が典型例としてあげられます。それ以外にも、学歴主義、日本や国民を誇りに思う考え方にも、その傾向が強く見られました。これに対して以前の方が強かった価値観は、起業やチャレンジ志向、自己主張に関する項目でした。コロナ禍の2021年には感染対策のため隣近所の人との干渉を避ける動きが高まりましたが、2024年においてもその傾向は続いていました。また、環境を意識した商品選択志向はコロナ禍に増加したものの物価高などの影響を受け、2024年では大きく減少しました。

生活不安としては、2024年1月に発生した能登半島地震の影響を受け「自然災害」への不安が再び大きく増加しています。災害への備えは80%が何らかの備えをしており、内容としては「食料・飲料などの備蓄」「防災グッズの用意」「避難場所・経路の確認」が多く見られました。

昨今の国際情勢に不安を感じている人の割合は全体の79%で、年代が上がるほど不安度が高くなる傾向にありました。しかし人々が常に不安にさいなまれているというわけではなく、生活に満足を感じる人の割合は2012年以降継続して伸長し、コロナ禍の2021年でも微増、2024年にもその水準を維持しています。

テレワークで仕事をしながら、地方や田舎で暮らしたい若年層の増加

テレワーク実施率(最近1年間)は、2021年の調査では22%でしたが2024年では16%に減少しています。技術者などの専門的職業従事者では、テレワーク実施率および実施者あたりの平均日数が増加している一方で、他の業種では減少傾向が見られました。また、従業員規模の大きい企業においては、テレワーク実施率の減少が著しいという結果が示されました。一方で、テレワークを活用して地方や田舎で暮らしたいと考えている20代・30代の割合は約40%に達しており、コロナ禍で促進された場所を選ばない働き方の定着意向は、若年層の間で依然として高いことがわかりました。

「街レジャー」がコロナ禍の減少から回復、インターネットショッピングも拡大

インターネットショッピングの利用はいずれの年代でも着実に拡大しており、60代においては前回の42%から51%に上昇し半数を超えました。利用頻度については10代の若年層を中心に増加し、日常的な利用が進んでいると言えます。「店舗で実物を確認せずにインターネットだけで商品を買うことがある」人の割合は2012年の調査から継続して伸長し、2024年では過半数となりました。

一方で、実店舗のコンビニや食品スーパーの利用頻度はコロナ禍で減少しましたが、2024年もコンビニの利用頻度は戻りませんでした。物価高の影響を受け、値引きが少ないコンビニが敬遠された可能性があります。百貨店・デパートも回復はしたものの、コロナ禍以前の水準には届いていません。

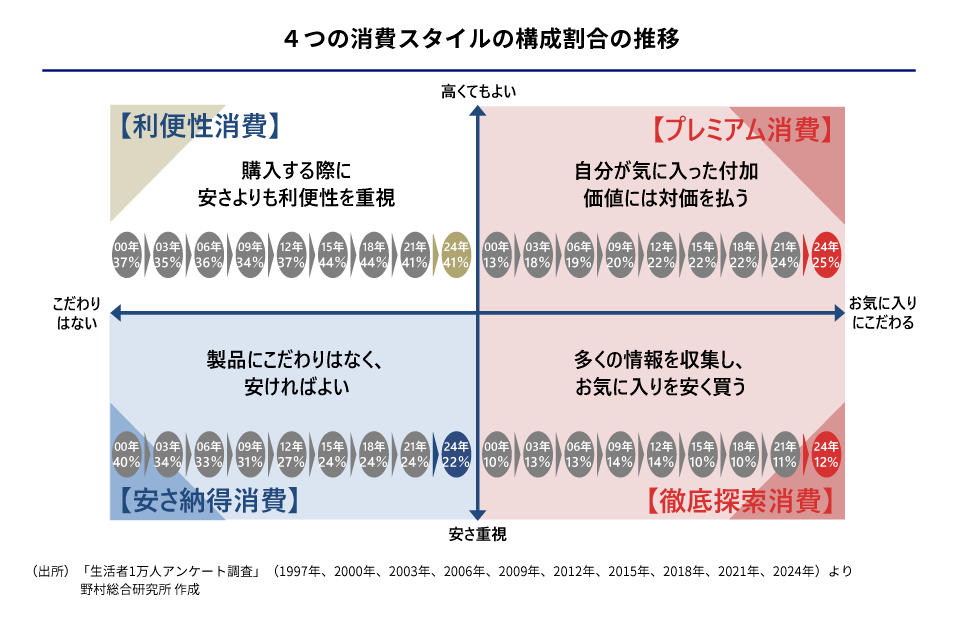

「推し活」などの「プレミアム消費」「徹底探索消費」がトレンドに

生成AIの認知は過半数に達するが、実際の利用は9%といまだ少ない

コロナ禍に特に大きく増加したインターネット利用時間は、2024年の調査でも伸長し続けています。

インターネット利用に対しては「生活に利便性・快適さをもたらす」というポジティブな考え方が継続して増えているものの、個人情報漏洩への不安や、匿名性によって差別などにつながる意識、フェイクニュースへの懸念といったネガティブな考え方や、ネット疲れの傾向も伸長しています。一方で「利便性が高まるなどのメリットがあれば個人情報を登録しても良い」と考える人は半数を超え、特に40代~60代で大きく増加しています。

近年注目される生成AIの認知については61%となりましたが、実際の利用率は9%程度でした。10代・20代の利用割合は2割を超えるものの、年代が上がるほど減少し、抵抗感や不安感の強さも目立ちます。AIに対しては、30代は業務効率や生産性向上のメリット、10代・20代は漠然としたメリットを感じています。一方、ネガティブ面では60代・70代のシニア層で不確かな不安を抱き、10代・20代の若年層は仕事を奪われる危険性を感じる結果となりました。

プロフィール

-

松下 東子のポートレート 松下 東子

マーケティング戦略コンサルティング部

兼 未来創発センター 雇用・生活研究室1996年 野村総合研究所に入社

一貫して消費者の動向について研究し、企業のマーケティング戦略立案・策定支援、ブランド戦略策定、需要予測、価値観・消費意識に関するコンサルテーションを行う。日本人の意識と行動を実証的に分析・提示する「生活者一万人アンケート調査」(1997年~)を初回の実施から担当。

共著に『なぜ、日本人は考えずにモノを買いたいのか?』(東洋経済新報社)などがある。 -

林 裕之のポートレート 林 裕之

マーケティング戦略コンサルティング部

外資系コンサルティングファームを経て、2015年にNRIに入社。同年から「生活者1万人アンケート調査」に関わり、2018年より取りまとめ役に。

子供の頃の夢は科学者になることで、大学ではプラズマ物理を研究。しかし、マーケティングや生活者研究に興味を持つようになり、コンサルティング業界に進んだ。

今の仕事を通じて社会に恩返しをすることが、日々の原動力となっている。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。