メドテックコラムは、コンサルタントが企業に共通する課題をとらえ、考察したことを読者のみなさまと共有することを目的に執筆し、連載でお届けする。今回は、『医療機器のOTC化』(OTCはOver The Counterの略、以下OTC)の動きについて述べる。

FDAによる規制緩和の効果

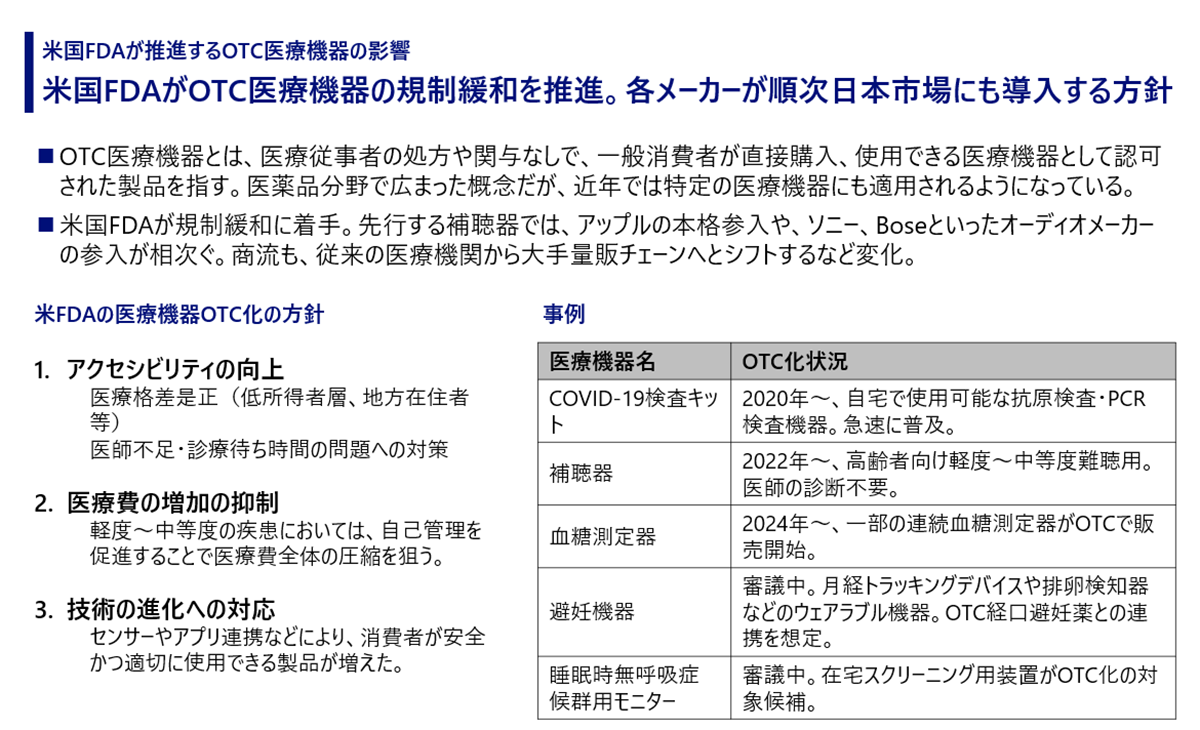

OTC医療機器は、医療従事者による処方や関与が無い状態で、一般の消費者が直接購入できる医療機器を指す。もともと医薬品で広まったものだが、近年は医療機器にも拡大している。このOTC医療機器について、米国FDA(Food and Drug Administration、アメリカ食品医薬品局、以下FDA)は、OTC医療機器についての規制緩和を進めており、従来の医療機器市場に変化が起こっている。

米国FDAがOTC医療機器の規制緩和を進めるきっかけとなったのは、2020年のコロナ禍で医療機関がひっ迫し、また罹患の疑いのある者が自宅に隔離されことで、個人が自宅で使用可能なCOVID-19の抗原検査やPCR検査機器をより速やかに提供するために規制緩和を行ったことであった。この時の規制緩和は、それまで停滞していた検査が急速に普及する効果をもたらした。OTC化の動きは、コロナ禍後といわれる今も進行中であり、2022年には軽度~中等度の難聴に用いる補聴器を個人が購入できるようにした。続く2024年には一部の連続血糖測定器がOTC化の対象となった。

FDAが規制緩和を進めることによって3つの効果がある。

- (1)医療機器へのアクセシビリティの向上

従来の医療機関で医師の診断を受けて医療機器を購入したりレンタルしたりする場合、機器にかかる支払いはもちろんのこと、受診にかかる時間や移動、事前の予約の取得やそのための調整など、眼に見えないコストが存在した。OTCの場合、店頭やオンラインで利用者が直接購入することができるので、医療機器へのアクセスのしやすさを改善することができる。 - (2)医療費の増加の抑制

OTC医療機器は、医療機関の介入がない状態で販売されることから、従来の医療機器にある医療従事者や技能者によるサービスが省略されることになる。言い換えると、専門的な調整を必要としない医療機器をOTC化することによって、提供価格を抑えることができる。そのため、家計にとっては医療機器の使用のハードルを下げることができ、保険者(アメリカの場合は民間の医療保険会社やメディケアなどの公的医療保険)にとっては限られた財源の有効活用ができる。また結果的に医療機関は、より高度な専門性を必要とする患者にリソースを配分することができることになり、医療全体が効率化し、医療費の増加をさらに抑制することができる。 - (3)技術の進化への対応

昨今の技術革新の重点は、ハードウェアからアルゴリズムへと移りつつある。スマートフォンと医療機器の連携により、スマートフォンのアプリケーションで医療機器の自動調整をおこなったり、あるいはアプリケーション単体で医療機器として機能するケースも増えている。OTC医療機器が、前述の(1)や(2)の効果によって、従来の医療機器よりも多くの利用者を得ることを前提とすると、アプリケーションも多くの利用者に配布され、利用されるようになる。アプリケーションは、その更新によって改善することができるし、さらに配布コストは従来の医療機器と比べて極めて小さい。そのため、新たなハードウェアを開発しなくても、アルゴリズムを改良することによって、医療機器としての効果を高めることが可能となる。

図表:米国FDAがOTC医療機器の規制緩和を推進

出所:野村総合研究所作成

2022年にOTC化された補聴器を例に、前述の(1)~(3)の3つの効果の実態がどうであったかを述べる。まず、OTC補聴器は、聴こえ方の不具合が軽度から中程度であれば、量販店の店頭やオンラインで補聴器を選んで購入することができるようになった。この変化を背景に、アップルやソニー、ボーズというオーディオ機器としてのブランドに強みのある企業がOTC補聴器に参入した。これらの企業がハードウェアとソフトウェアの利便性を高め、毎日身に付ける電子機器として補聴器を再定義し、より多くの利用者にとって利便性を高めた。さらに、OTC補聴器の購入方法も徐々に変化した。従来は医療機関や専門店が販売において中心的な役割を果たしたが、アメリカのBest Buy、Walmart、Walgreens、CVSなど多様な量販店で購入できるようになり、またECサイトでも購入しやすくなっている。

これらの変化にともない、OTC補聴器の価格と機能はさらに多様になり、入門機から高機能機まで消費者にとっての選択肢が増えた。従来の補聴器が2000~7000ドルで購入されていたのに対して、OTC補聴器は200~3000ドルで購入されるようになった。こうしてOTC補聴器は、機器の比較検討、購入、返品までの各プロセスが容易となり、「まずは試す」という選択が生まれた。また結果として、これまで潜在需要のまま眠っていた層が表面化した。また今後は、低価格帯の補聴器を初めて購入し、その後に中価格帯へアップグレードするという新たな市場が形成されると推察する。このようにして、OTC補聴器はアクセシビリティの向上と医療費の抑制を実現しつつある。アップルがOTC補聴器として販売するAirPods Pro 2は、ソフトウェア医療機器としての機能を実現した。すなわち、iPhoneのアプリケーションとして補聴器の装着具合を調整することができ、加えて、ソフトウェアのアップデートによって医療機器として進化することもできる。

OTC医療機器が医療機器メーカーにもたらす影響

これまで述べた通り、OTC医療機器の導入には3つの効果が期待されており、OTC補聴器の例では、実際に一定の効果を期待することができそうである。しかしながら、OTC医療機器の普及には課題がある。OTC医療機器の返品率や満足度をめぐる課題が散見される。従来の医療機関での専門的なサポートが無くなったことによって、技能者による機器の調整やサポートが不十分になってしまうケースが少なくない。利用者の期待値に対してOTC医療機器が追いついていないようである。価格が下がれば需要は動くが、サポートが追いつかなければ利用者の評判が製品の普及に直接影響する。また投資家目線でいえば、OTC医療機器ビジネスは、粗利ではなく継続率の向上こそ重要となる。小売の集客に乗せて新規の利用者を獲得しつつ、購入後のサポートによって解約や返品を抑え、オンラインのレビュー評価とリコメンドによって利用者を増殖させる。

OTC医療機器は医療機関による専門的なサポートとデバイスをアンバンドルすることにより、新たな市場と競争を生み出す。そのためOTC医療機器メーカーは、「売って終わりにしない」ための仕掛けや機能を持つことによって価格競争の後の利益を確保して生き残る必要がある。価値の源泉は、デバイスの設計開発力や部材の調達力から、ソフトウェアの更新サイクルへ移り、収益モデルも一度きりの販売から、継続課金やサポートを含む“使い続けられる設計”へと移る。

米国FDAによるOTC医療機器の影響は、米国市場に限定的に起こることではないとみる。米国は日本よりも人口が多いばかりではなく、医療費や保険制度の構造的な影響を受けて、OTC医療機器の市場規模のポテンシャルも大きい。最初に米国市場で上市しビジネスを育てることによって、バリューチェーンの最適化とそのノウハウをリードする可能性がある。加えて医療機器の法規制において世界をリードしており、米国市場で初めてOTC医療機器としての承認を得ることによって、法規制が明確でない他の市場において当局に対してはたらきかけるノウハウをもつことが可能となる。米国FDAの動きを見ながら、OTC化の流れの中でビジネスの在り方を見直すことができる企業が、今後の成長市場をリードするであろう。

プロフィール

-

松尾 未亜のポートレート 松尾 未亜

コンサルティング事業本部 ヘルスケア・サービス産業コンサルティング部

兼 未来創発センター 雇用・生活研究室お茶の水女子大学大学院 前期博士課程修了分子生物学専攻、2004年NRI入社。半導体、センサー分野の事業戦略プロジェクトに従事した後、電機・精密企業の再編や経営再建プロジェクトをリード。2019年MedTech & Life Scienceグループ グループマネージャーを経て、2023年メドテックコンサルティング部 部長、現在に至る。2022年より厚生労働省第8期医療基本計画・医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進検討委員、2023年より経済産業省医療機器産業ビジョン検討委員。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。