メドテックコラムは、コンサルタントが企業に共通する課題をとらえ、考察したことを読者のみなさまと共有することを目的に執筆し、連載でお届けする。今回は、『医療機器CDMO』(CDMOはContract Development and Manufacturing Organizationの略、以下CDMO)について述べる。

医療機器のサプライチェーンにおいて、企画や開発を併せて製造受託するCDMOが注目されている。医療機器メーカーが開発リソースを効率化するために医療機器CDMOを活用するだけでなく、医療機器メーカー自身が医療機器CDMOとして事業を展開するという動きもみられる。本コラムでは、医療機器メーカーがCDMOを活用する背景と、医療機器メーカー自身がCDMO事業を展開する意義について掘り下げる。

CDMOとは?

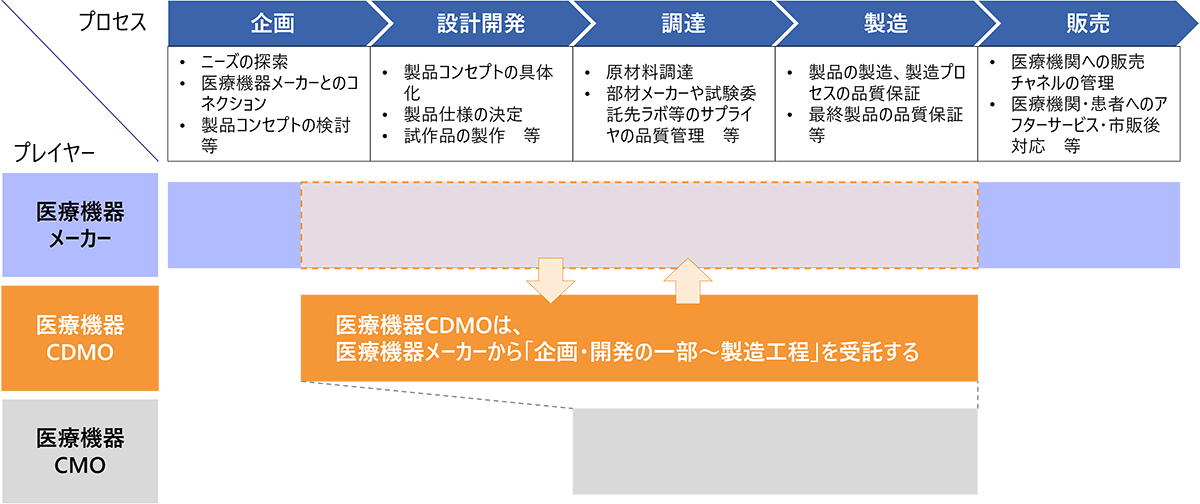

CDMOとは、医薬品や医療機器の製造にあたって、企画・開発や調達、製造を請け負う企業形態を指す。従来から医療機器メーカーから製造を受託するサービス(Contract Manufacturing Organization; CMO)は存在したが、CMO機能に加えて企画(製品コンセプトの具体化)、開発(製品仕様の検討や試作品の製作)などの工程も含めて受託するのがCDMOである。

図表 医療機器CDMOの役割

出所)NRI作成

医療機器メーカーが医療機器開発において、医療機器CDMOを活用する背景

成熟化が進む医療機器市場において、製品の差別化はますます困難になっている。このような市場環境で医療機器メーカーが競争力を維持・強化するには、「開発の迅速化」や、「革新的な技術の投入」が重要であり、その有効な対応策として、医療機器CDMOの活用が注目されている。医療機器CDMOとの連携は、開発・製造の一部を委託することで、自社の貴重なリソースをコア技術の深化や新たな製品企画といったより付加価値の高い業務に集中させ、競争力強化に直結させる戦略的な選択肢と言える。

「開発の迅速化」

新製品の市場投入の遅れは、競合に先行されシェア獲得の機会を逃すことに直結する。医療機器CDMOは、製造プロセス、専用設備、規制対応のノウハウを既に保有しているため、医療機器メーカーは、開発・製造プロセスの一部を委託することで、開発体制をゼロから構築する時間とコストを削減し、試作から量産までの開発スピードを大幅に向上させることが可能となる。

「革新的な技術の投入」

医療機器は、その高度化に伴い、化学・素材、精密加工、電気電子、情報、AIなど、様々な技術が求められる中、医療機器メーカーがそのすべてを自社で開発・維持することは困難である。そこで、特定の技術に強みを持つCDMOと連携すれば、M&Aや自社開発などの大規模な投資と比較し、低リスクかつ迅速に自社にない技術を製品へ導入することが可能となる。

大手医療機器メーカーのAbbott社は、ドラッグコーテッドバルーン(Drug-Coated Balloon: DCB)というカテーテル製品を、コーティング技術に強みを持つ医療機器CDMOのSurmodics社に開発製造を委託し、2023年にFDAの承認を取得した。[1]Abbott社は、Surmodics社の持つ均一性と耐久性に優れたコーティング技術を導入することで、自社の開発リソースを抑えつつ、競争優位性のある製品の上市に成功している。

医療機器メーカーが他の医療機器メーカーに開発・製造サービスを提供する意義

ここまでは、医療機器メーカーが医療機器CDMOを活用する背景について見てきた。この章では視点を変え、医療機器メーカーが自らCDMO事業を展開する場合の戦略的意義について整理する。 これは、自社の強みである技術アセットを、他の医療機器メーカーの販売網に提供(開発・製造を受託)することで、自社販売と比較しリスクやコストを負わずに事業領域を拡大する、戦略的な選択肢と言える。この戦略には「事業対象地域の拡大」と「新たな疾患領域への展開」の二つの方向性があると考えられる。

「事業対象地域の拡大」

医療機器CDMOの事業展開は、事業対象地域の拡大に有効な一手となる。例えば、国内市場で実績のあるメーカーが、海外に強力な販売網やプレゼンスのある医療機器メーカーから開発・製造を受託するといったケースである。これにより、医療機器CDMOを展開する医療機器メーカー(供給元)は、自社で販売網を構築するコストをかけずに、既存技術をグローバル市場へ展開し、売上を拡大できる。一方、医療機器CDMOを活用する医療機器メーカー側は、開発リスクを抑えつつ、自社ブランドの製品ラインナップを迅速に拡充できるというメリットを享受できる。まさにWin-Winのパートナーシップと言える。

新たな国や地域に対し、自社開発品を直接販売するには、現地での販売・営業拠点の設置、人材確保、そして医療従事者へのトレーニング体制の構築など、膨大な先行投資と時間が必要である。それに対し、医療機器CDMOとして医療機器メーカーとパートナーシップを組めば、コストを抑えつつ、ビジネス対象地域の拡大による売上貢献を期待できる。

国内で血管内治療用カテーテル事業を展開するカネカメディックスは、自社技術のグローバル展開を目指し、米国に販売網を持つテルモからバルーンカテーテルの開発・製造を受託した。[2]カネカメディックスが製品の開発・製造を、テルモが販売を担うことで、両社は互いに強みを活かして事業を拡大している。

「新たな疾患領域への展開」

既存事業の成長戦略として、新たな疾患領域への参入が考えられる。この場合も、医療機器CDMOの展開が有効な手段となる。例えば、医療機器メーカーが自社のコア技術(例:特殊なワイヤー技術、コーティング技術など)を、その領域でプレゼンスの高い医療機器メーカーに提供するという方法である。これにより、自社の販売部隊を持たない領域に対し、コア技術を効率的に展開し、新たな収益源を確保することができるようになる。この戦略は、自社が持つユニークな技術を、他社の販売力を借りて多方面に展開する「技術のプラットフォーム戦略」ともいえる。

新たな疾患領域の参入において、自社開発品を自社で販売するには、その領域のKOL(Key Opinion Leader)とのネットワーク構築や、専門知識を持つ販売部隊の編成など、大規模な投資が障壁となる。一方、医療機器CDMOによる展開であれば、自社のコア技術や既存の製造ラインを活用し、追加投資を極力抑えながら事業の拡大を期待できる。

ワイヤー技術に強みを持つ朝日インテックは、自社が未参入の疾患領域へ技術を展開するため、米国に拠点を持ち、幅広くインターベンション製品の設計開発から試作対応を手掛ける企業「Rev. 1 Engineering」を買収した。[3]獲得した機能を通じて、他社から開発・製造を受託することで、米国市場の多様な疾患領域へ効率的に進出することを狙った戦略といえる。

このように、医療機器メーカーが自らCDMOを展開することは、自社の技術アセットを最大限に活用し、販売リスクを最小化しながら「地域」と「疾患領域」という二つの軸で事業を拡大するための戦略となる。「活用する側」と「展開する側」が戦略的パートナーとなることで、双方にメリットをもたらす関係性を構築し、双方の事業の拡大に貢献することができる。

医療機器CDMOの活用や展開における限界と、その先を見据えた戦略

医療機器メーカーによる医療機器CDMOの活用・展開は、事業を効率的に拡大する有効な戦略の一つであるが、長期的な成功のためには、その限界と課題を理解することが不可欠である。ここでは、「活用する側」と「展開する側」、双方の視点からその限界を考察する。

まず、医療機器CDMOを「活用する」側は、製品の供給をパートナー企業に依存し続け、容易に切り替えられないリスクを常に抱えることになる。事業が軌道に乗り販売量が増えると、自社製造の方がコストを抑え収益性が高まる局面が訪れる。しかし、開発・製造の委託を続けると、技術の空洞化が進み、社内に技術が蓄積されないため、自社製造への切り替えが難しくなる。結果として、パートナーシップが解消された際には、代替技術やパートナーをすぐに見つけることが困難になる状況に陥ってしまう。

一方、医療機器CDMOとして「展開する」側も、販売パートナーに依存し、将来の自社販売に容易に切り替えられないリスクを常に抱えることになる。供給先の販売網を通じて自社技術が市場に浸透するほど、供給先にマージンを渡して供給を続けるよりも、自社の販売機能を持って自社開発品を直接市場に展開したほうがより大きな利益を得られる可能性が高まる。しかし、製品は供給先のブランドで販売されるため、自社ブランドの認知度は向上されない。また、顧客からの直接的なフィードバックも得られ難く、市場ニーズを的確に掴むことが困難になるという課題も生じる。結果として、既存のパートナーシップに依存し続けるしかなくなるというリスクをはらんでいる。

このような状況を見越し、医療機器CDMOを活用・展開する際には、長期的な視点が重要である。例えば、提携先との関係性をどのように構築するか、また提携内容をどの程度柔軟に設定するかを慎重に検討する必要がある。契約において、一定の期間後に自社開発品の販売への移行を視野に入れた条項を盛り込むことや、供給先との協力体制を維持しつつ、収益性を最大化するための戦略を策定することが考えられる。医療機器メーカーによる医療機器CDMOの活用・展開は、短期的な事業拡大だけでなく、長期的な収益性の確保と自社の持続的成長を見据えた、戦略的な取り組みが求められる。

- [1]Surmodics社プレスリリース「Surmodics Receives FDA Approval for the SurVeil™ Drug-Coated Balloon」(2023/06/20)

- [2]株式会社カネカプレスリリース「テルモ株式会社と共同で末梢血管用PTAバルーンカテーテルを開発」(2015/09/28)

- [3]朝日インテック株式会社プレスリリース「Rev. 1 Engineering, Inc.の株式の取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」(2021/04/12)

ご関心のある方は、本稿をまとめた資料をダウンロードいただき、ご参照いただければ幸いです。

プロフィール

-

山崎 亮輔のポートレート 山崎 亮輔

ヘルスケア・サービス産業コンサルティング部

-

水谷 汐里のポートレート 水谷 汐里

ヘルスケア・サービス産業コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。