出所)上田市役所

連載『脱炭素と地方創生を同時に実現する「脱炭素ビジネス」への挑戦』の第5回では、鉄道に焦点をあて、厳しい経営状況に置かれる全国の地方鉄道に横展開が期待できる事例として、脱炭素の活動による地方鉄道の存続に向けた取組み事例をご紹介します。

- 実際の取組みが企業によって行われる場合も、地域の事例として記載します。

執筆者プロフィール

システムコンサルティング事業本部 佐野 則子:

デジタルで社会課題を解決することを目的として、社会提言、社会課題解決の実行支援、海外における革新的なデジタル活用調査、生活者の意識調査、事業創出の人財育成などを行っている。少子高齢化に関するヘルスケア分野の日米特許所有。

目次

シビックプライドの象徴、「別所線」

長野県上田市内を走る上田電鉄の別所線は、大正10年に開業した約11kmのローカル線です。上田城がある上田駅を起点に全部で15駅、田園地帯を30分かけて別所温泉駅まで運行しています。

別所線は、上田市民のシビックプライドの象徴的な存在と捉えられています。2019年10月、台風19号による豪雨によって、市民に親しまれている千曲川の「赤い鉄橋」(別所線の千曲川橋梁)が崩落し、別所線は存続の危機に見舞われました。早期復旧を求める署名が5万人以上から寄せられ、上田市は橋梁を公有化すると共に、別所線の長期運行の継続を前提として復旧事業に取り組むことを決定しました。

その取り組みの一環として、上田市は、上田電鉄や沿線の企業や住民を巻き込んで再生可能エネルギーで電力をつくり、その電力(再エネ電力)を別所線が使うことで電気代を削減させると共に、マイカーよりも別所線を積極的に利用する沿線住民の行動変容の促進に取り組むことで、地方鉄道の存続を図ろうとしています。

遊休地などを活用した再エネ電力で実現する、ゼロカーボン運行

上田電鉄別所線の運行にかかる2022年度の年間電力使用量は約1409MWhで、電気料金の高騰が経営を圧迫する大きな要因となっています。そのため、上田市は、再エネ電力100%で別所線を運行させる「ゼロカーボン運行」の計画を立てました。これによって、電気代は最大で40%程度を削減できると試算しています。

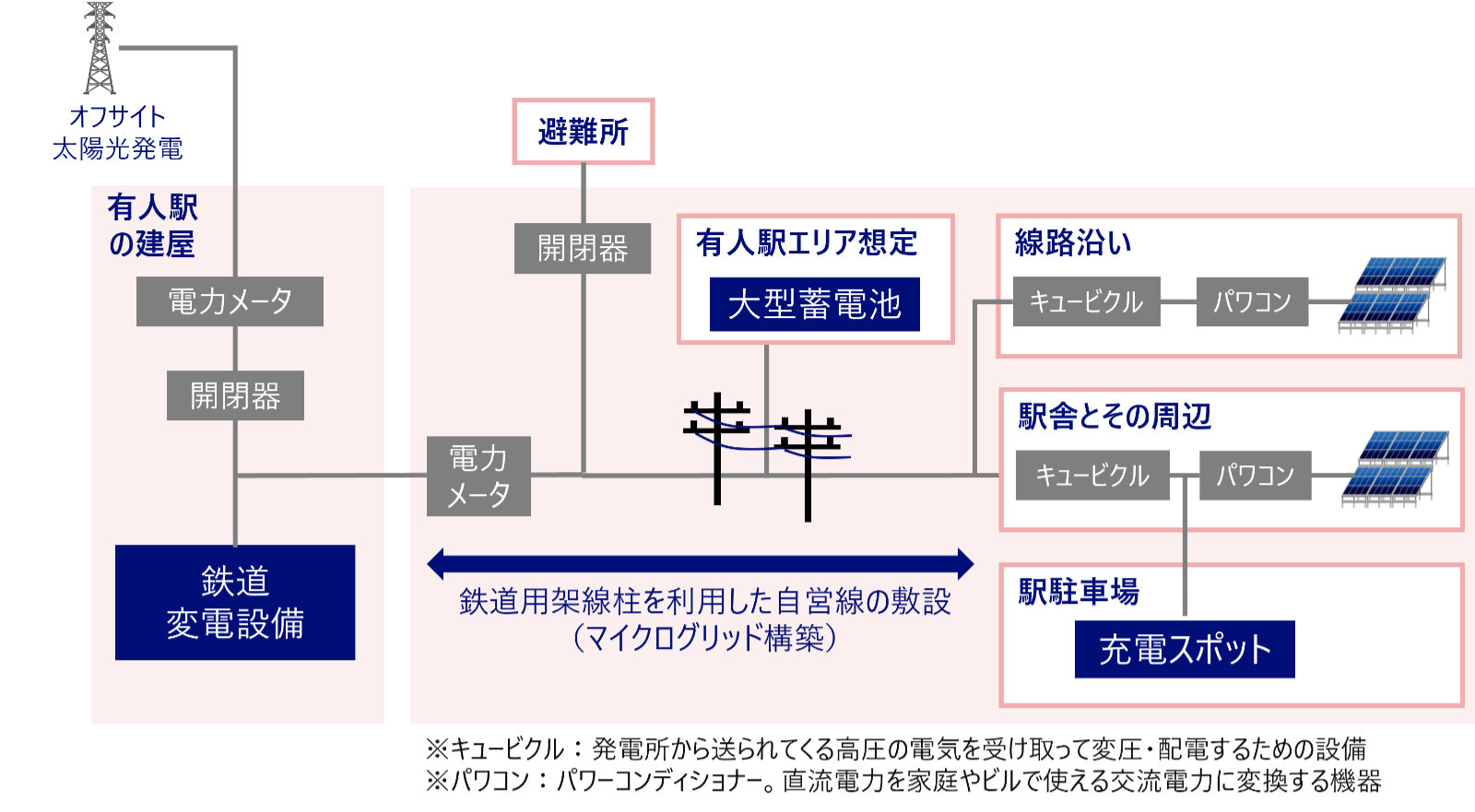

軌道敷スペースなど別所線の沿線遊休地に太陽光発電設備と大型蓄電池を設置して再エネ電力をつくり、既設の鉄道用の架線柱を利用して自営線を敷設して、送配電事業者の系統を介さずに鉄道に電力を供給する小規模電力網(マイクログリッド)を構築する予定です(図1)。この鉄道マイクログリッドは、一般的なマイクログリッドと比べて鉄道用の送電設備を活用するため安価に構築できるほか、上田電鉄が鉄道用送電線と一体で保守管理できるためコストダウンが見込めます。また、工事時の停電の影響も少なく効率的な運用ができるというメリットがあります。

この鉄道マイクログリッドは、災害時における住民の安全・安心に貢献することもできます。停電が発生した場合は、沿線上にある避難所に自営線を接続(平時は遮断)することで、避難所に再エネ電力を供給することができます。

再エネ電力は、地域内にも点在します。遊休地やため池の水面などの電力消費地から離れた場所(オフサイト)に設置する予定の太陽光発電、太陽光発電を導入する沿線沿いの企業・公共施設・住宅の余剰電力、卒FIT※1電力など、市内の再エネ電力を地域のエネルギー会社が集めて、別所線に供給します。それによって、天候で発電量が変動する再エネ電力の供給元を増やし、鉄道への電力供給をより安定的にしようとしています※2。

<図1:鉄道マイクログリッド>

出所)公開情報を基にNRI作成

沿線住民がゼロカーボン地方鉄道を、「乗って残す」

上田電鉄の存続に向けて、鉄道マイクログリッドの構築以外にも、住民参加型プログラムを予定しています。住民に上田電鉄への親しみや関わりを持ってもらうことで、応援気運を醸成しようという試みです。

住民が、地域のエネルギー会社と使用する電気代以外に費用がかからない方法※3で自宅で太陽光発電をする契約をしたり、逆に、自宅で太陽光発電した再エネ電力を買取ってもらう契約をした場合に、地域の複数の交通機関で利用できる割引乗車券(ポイント)がもらえる「別所線応援メニュー」をつくろうとしています。

住民に対して自分たちの電力が別所線の運行に使われていることを看板や広報活動でアピールすることで、“自宅の屋根で発電した電力が別所線を走らせている”、“地域エネルギー会社との電力契約が別所線の活性化に繋がっている”という実感を持ってもらい、地域のシンボルである別所線を「乗って残そう」という気運を高めようとしています。

ポイントは、別所線乗車で利用できるアプリ「Ticket QR」(QR コード決済システム)に付与されます。今後、EVや電動サイクルなどのシェアリングサービス、EV充電スポット、タクシーなどでも利用できるようにすることも視野に入れています。Ticket QRは、既にコロナ禍で割引クーポン券の配布・利用に活用した実績があり、生活者に馴染みのあるアプリで、市内の登録店舗は約 1200店、アプリ登録者は約15万人にのぼります。

さらに、別所線の利用頻度を上げ、マイカー依存から脱却する行動変容に繋げるため、ラストワンマイル施策を計画しています。上田市はマイカー依存度が高く、上田市の運輸部門のCO2排出量(全体の約31%)にも大きく影響しています。それ以外にも、マイカー依存は高齢者になって移動手段が確保できなくなることが市民の大きな不安となっているほか、交通渋滞の発生や経済的な負担など様々な問題が発生しています。

そのため、沿線住民のニーズを汲み取りながら、駅前や近隣施設にシェアサイクルや駐輪場、EV充電スポット、EVカーシェアなどを拡充することも検討し、一世帯当たりの乗用自動車保有(登録)台数を2022年3月末時点の1.55台から、2030年に1.35台にすることを目標としています※2。

ゼロカーボン運行を下支えする、蓄電池の再利用

再エネ電力を蓄電するため、沿線沿いの企業や公共施設、住宅、有人駅の一部には、リチウムイオン蓄電池などの蓄電池(EVバッテリーを含む)を設置する予定です。しかし、蓄電池を一律の使用期間で設備更新すると、経済的負担が大きいだけでなく、大量の蓄電池が廃棄されてしまう問題が生じます。そのため、上田市は蓄電池に対して劣化診断を定期的に行い、適切な更新時期を判断しようとしています。また、使用済み蓄電池を再利用することで、無駄な廃棄を減らす計画です。

出所)日置電機:試作中の劣化診断システム

劣化診断には、地域企業がもつ定置型蓄電池やEV車載蓄電池の計測・診断技術を利用する予定です。例えばEVならば、バッテリーの情報が公開されない場合でも劣化診断ができるよう模索しようとしています※2。

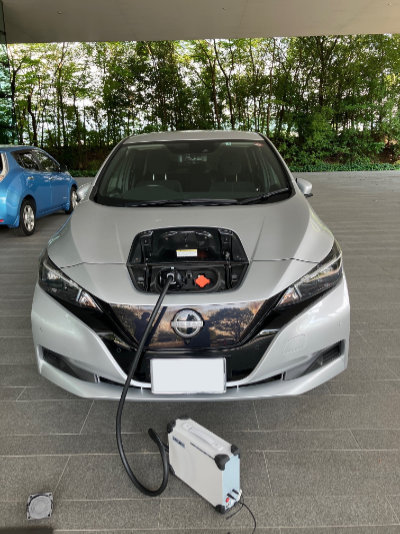

EVの場合、急速充電口に測定器を挿入してバッテリーの内部抵抗を測定し、EVを置いている場所の気温や室温、車両の走行距離、充電頻度などのデータをあわせて分析することでバッテリーの劣化判断に繋げようとしています※4。

再利用した蓄電池の用途は、例えば、平時の電力使用量はそれほど多くないが、災害時には一次避難所となりえる施設の蓄電設備などが考えられます。蓄電池を再利用する取組みによって、沿線沿いの蓄電池が設備更新コストの負荷のために維持できず、再エネ電力の余剰電力を鉄道へ活用する取組みに影響を与えないようにしようとしています※2。

おわりに

2023年10月1日より、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(2007年)の一部を改正した法律が施行されました。利便性・生産性・持続可能性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を加速化することが狙いです。この法律をもとに設立された「別所線活性化協議会」は、国土交通省、長野県、上田市、上田電鉄などの交通事業者、住民、有識者などで構成され、別所線の活性化のための活動を行ってきました。さらに、ゼロカーボン運行を実現して別所線応援メニューをつくり、上田電鉄や駅前で利用できる交通機関の利用を促進することで、別所線の活性化に更なる効果をもたらすことが期待されています。

沿線住民の意識を喚起し、沿線に導入した再エネの余剰電力を活用することで地方鉄道の経営を改善し、公共交通の活性化を目指すモデルは、他の地方鉄道にも展開が可能です。沿線住民にとっても、通常の電気代よりほんの少しでも安い太陽光発電の契約でができて、余剰電力を販売することでポイントを還元してもらえる仕組みがあれば、ポイントを使って地方鉄道に「乗って残す」という気持ちにつながり、地方鉄道の存続に向けた取り組みに参加することができます。

全国の赤字ローカル線を抱える地域にとって、鉄道のゼロカーボン化は、脱炭素と地域公共交通の再構築に向けた挑戦的な取り組みとして注目すべきだと考えます。

- ※1

「卒FIT」とは、電力会社が一定価格で余剰電力を買い取る、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の適用期間が終了すること。導入後10年を経過した発電設備が2019年11月より、順次制度の満了を迎えている。

- ※2

上田市 環境部 環境政策課(2024年9月3日ヒアリング)

- ※3

電力購入契約(PPA:Power Purchase Agreement)。企業に自宅の屋根などを貸す代わりに太陽光発電設備などを無償設置してもらい、それで発電された電気の一部を安い価格で購入できる。

- ※4

日置電機(2024年9月3日ヒアリング)

プロフィール

-

佐野 則子のポートレート 佐野 則子

システムコンサルティング事業開発室

民間シンクタンクを経て、1998年野村総合研究所に入社。システムエンジニアを経験した後、事業変革や業務改革などのコンサルティング業務に従事。

現在は、デジタルで社会課題を解決することを目的として、社会提言、社会課題解決の実行支援、海外における革新的なデジタル活用調査、生活者の意識調査、事業創出の人財育成などを行っている。少子高齢化に関するヘルスケア分野の日米特許所有。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。