連載『脱炭素と地方創生を同時に実現する「脱炭素ビジネス」への挑戦』の第7回では、「生物と農業・観光」に焦点をあて、生物多様性の保全強化と農業・観光の脱炭素化を一体的に進めることで、農業・観光振興に生かそうとする取組み事例をご紹介します。

※実際の取組みが企業によって行われる場合も、地域の事例として記載します。

農業・観光の基盤となる、「生物多様性」

福岡県うきは市は、年間を通じて多種多様なフルーツが収穫できる「フルーツ王国」として知られており、フルーツが観光の大きな柱です。市内には雨水を吸収し、水源を安定させる水源涵養(かんよう)の森が広がり、筑後川や三つの谷、耳納連山などが、農作物に適した気温、そよ風、肥沃な土壌や地下水をもたらしています。この豊かな自然環境は、フランスのボルドーやアルザスに似た、日本では珍しい地形・地質であり、「うきはテロワール」※1と呼ばれています。

しかし、気候変動の加速により、毎年のように集中豪雨や台風に見舞われ、高齢化による観光農園の廃業や後継者不足にさらに追い打ちをかけています。

同市は、自然環境に生息する「生物の多様性」こそが、農業と観光の基盤だと考えています。多様な生物が農作物の成長を支え、その農作物が観光資源になっているからです。しかし、気候変動により、生物の多様性が劣化している恐れがあると懸念しています。気候変動と生物多様性の損失を食い止めるため、森林破壊や生物の絶滅、外来種による生態系の破壊などを防ぐ「生物多様性の保全強化」と、「農業・観光の脱炭素化」を一体的に進める方針を打ち出しました。生物の多様性が、農業・観光振興に欠かせないという思いが、強い動機となっています。

生物多様性の保全強化の一環として、自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の対象エリアとして市の南部に「生物多様性の保全エリア」を設けました。その範囲は約6700ヘクタール(福岡ドーム約1000個分)に及び、将来的には「自然共生サイト」※2への認定申請も視野に入れています。

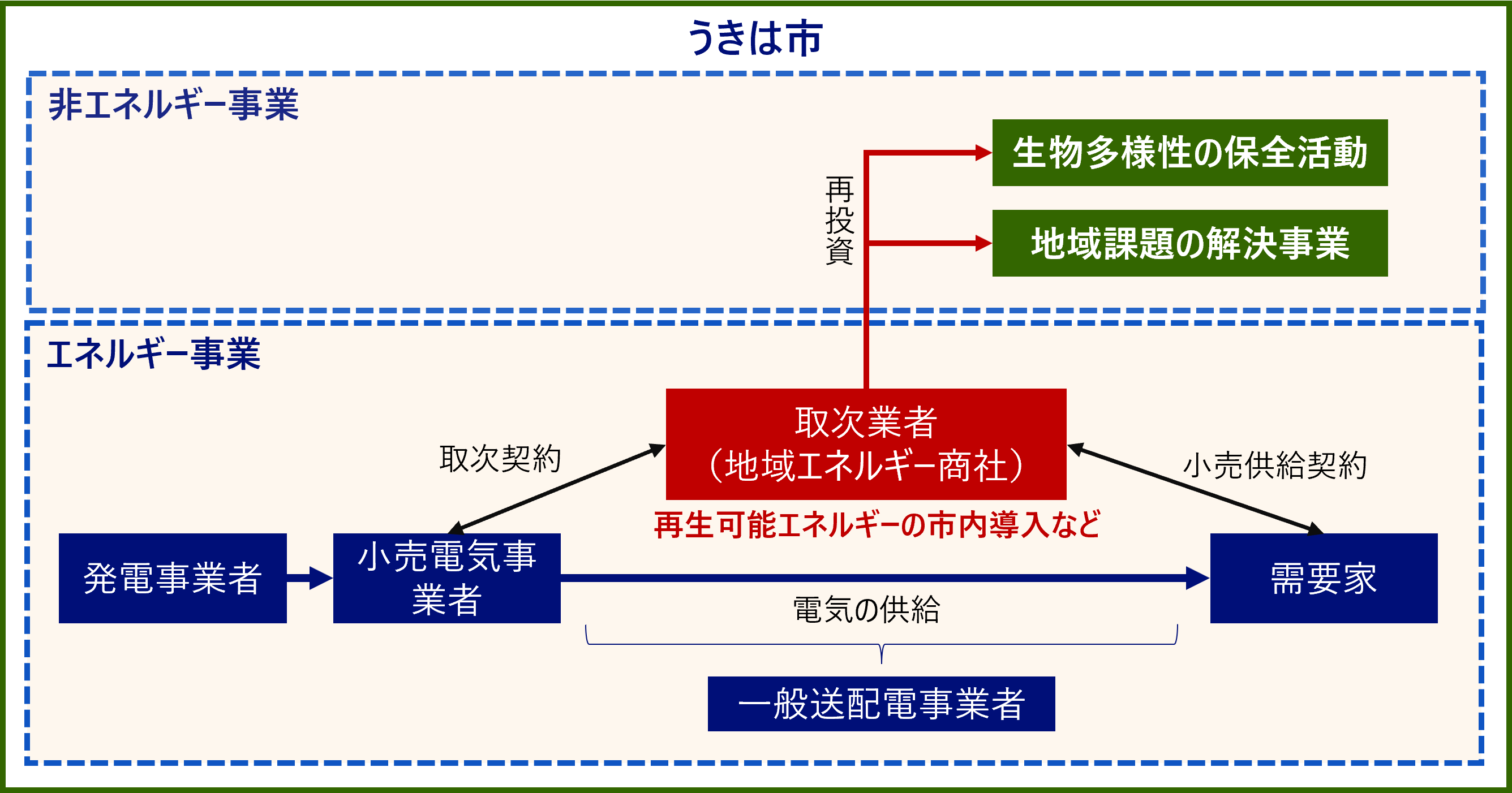

さらに、「地域エネルギー商社」を創設し、市内へ再生可能エネルギーの導入を進めることで、エネルギー事業収益の一部を生物多様性の保全活動に再投資したり、地域課題の解決事業にも着手したりする予定です。

同社は、地域新電力のように小売電気事業者の登録を行わず、既存電力会社などの「取次販売店」として事業を開始する予定です(図1)。それによってペナルティリスクを伴う需給管理や電力調達の業務を外部化し、小さく早く確実に事業を始めることを選択しました。うきは市は、エネルギー施策に専従する職員がいない小規模な自治体においては、このような既存電力会社との共存モデルが有用と考え、事業を開始する計画で、他地域への展開も念頭に置いています。

図1:エネルギー事業収益を活用した非エネルギー事業

出所)うきは市ヒアリングにより、NRI作成

注意)非エネルギー事業の具体的な内容は今後の予定

農地や観光地が存在する「生物多様性の保全エリア」には、 “重要里地里山”に認定されている「ほたるの里」があります。

<重要里地里山の「ほたるの里」>

<重要里地里山の「ほたるの里」>“重要里地里山”とは、様々な命を育み、次世代に残していくべき自然環境の一つであり、生物多様性の保全において重要な場所を指します。このような場所は、農産物などのブランド化や観光資源としても活用できると考えられています※3。

実際に、「ほたるの里」は大部分が棚田と森林で構成され、棚田は河川から水田に至る水の循環を可能にし、水生生物を中心とした貴重な生態系を維持しています。ここで減農薬・有機肥料で作られたお米は、「小塩ほたる米」として道の駅で販売され、農産物などのブランド化が進められています。

ほたるの里では、これまでも地元協議会による生物多様性の保全活動や、市による継続的な保全調査が行われてきました。うきは市の2030年以降を見据えて掲げる「生物多様性ビジョン」は、ほたるの里での取組みを手本にして「生物多様性の保全強化」と「農業・観光の脱炭素化」を一体的に推進するものです。そのビジョンに向けて、サステナブル農業とサステナブル観光の実現を目指しています※4。

サステナブル農業でつくる、サステナフルーツ

うきは市の2030年以降を見据えて掲げる「農業ビジョン」は、移住も視野に入れたサステナブル農業(有機農業や、化学農薬・化学肥料を減らす農業)を行う農家の増加を目指しています。農業の脱炭素化とデジタル化を進め、ここで生産されたフルーツをサステナブルフルーツとしてブランド化するとともに、質の高いフルーツ生産で農家所得の向上を図る計画です。それにより、道の駅に出荷する若手農家の増加を目指しています。

同市は、これまでもサステナブル農業を農家に指導する人材を育成する「指導者人材育成事業」を行ってきました。サステナブル農業は、それ自体で温室効果ガスの排出を抑え、農地や周辺に棲む生物を保全することができます。

特に有機農業に関しては、生産から消費まで一貫して取り組む「オーガニックビレッジ」※5をつくって、活動を進めています。うきは市では、サステナブル農業を進める農家を「O VISION FARMERS」と呼び、それらの農園には間伐材でロゴ入りの案内看板を建てる予定です。さらに、「農産物の栽培・生産プロセス」の脱炭素化を目指し、つくられた果物を“サステナフルーツ”として識別できる仕組みを検討し、ブランド強化を図ろうとしています。

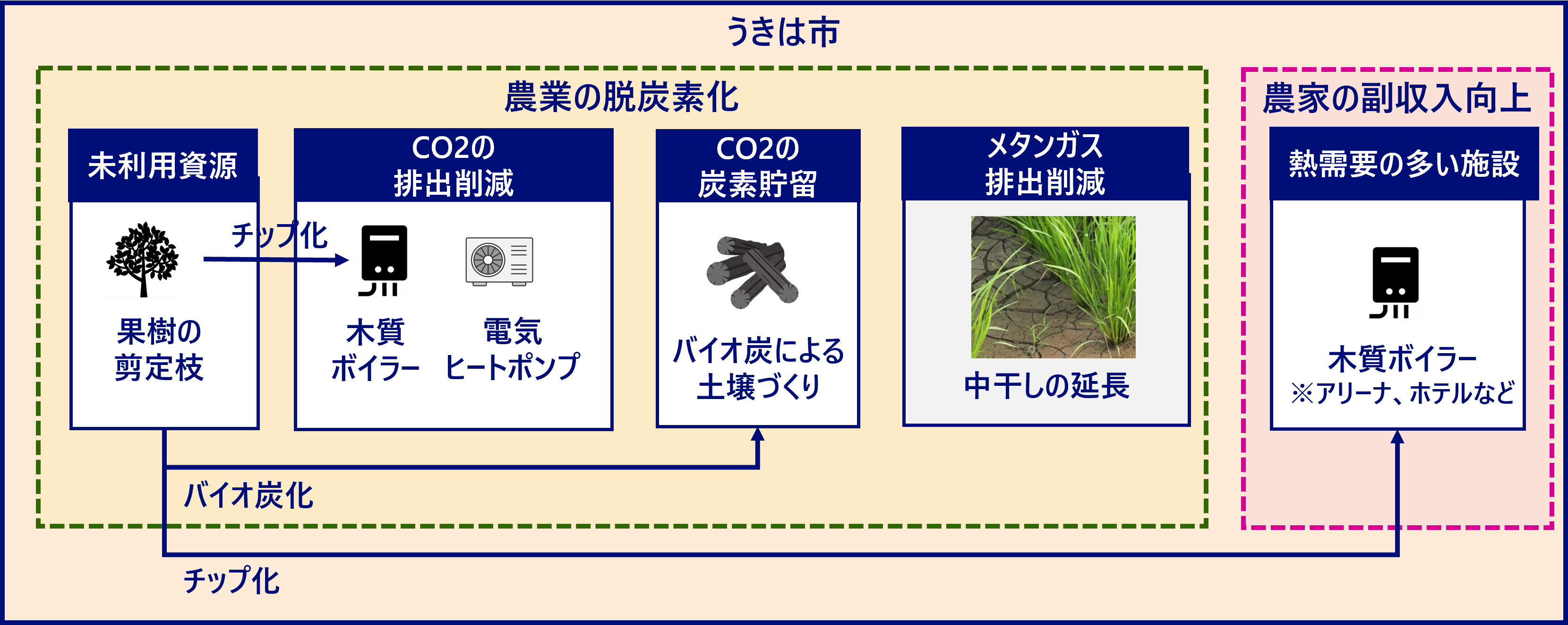

そのブランド強化の一環として、補助金を活用した木質ボイラーや電気ヒートポンプの導入メニューを用意する予定です。これらを利用することで、観光農園では重油を使用する加温設備をエネルギー効率の高い電気ヒートポンプに置き換えたり、木質バイオマスボイラーを導入して未利用資源だった果樹剪定枝のチップを燃料として活用することができ、脱炭素に貢献できます。 また、市内には熱需要が大きいアリーナやホテルが存在するため、これらにも同ボイラーを導入し、剪定枝のチップを安価で販売することで、農家の副収入につなげる計画です。

さらに、果樹剪定枝で作ったバイオ炭を農地に使用して土壌づくりを行い、二酸化炭素を土壌に吸収固定させる炭素貯留とその貯留量のモニタリングを行う計画です。また、水稲の栽培期間中に水田の水を抜いて田面を乾かす「中干し」※6の期間を一週間程度延長することで、水田からのメタンガス排出削減にも取り組む予定です※4。

図2:農業の脱炭素化と農家の副収入向上

出所)うきは市ヒアリングにより、NRI作成

サステナブル観光で実現する、スイーツツーリズムとネイチャーポジティブラーニング

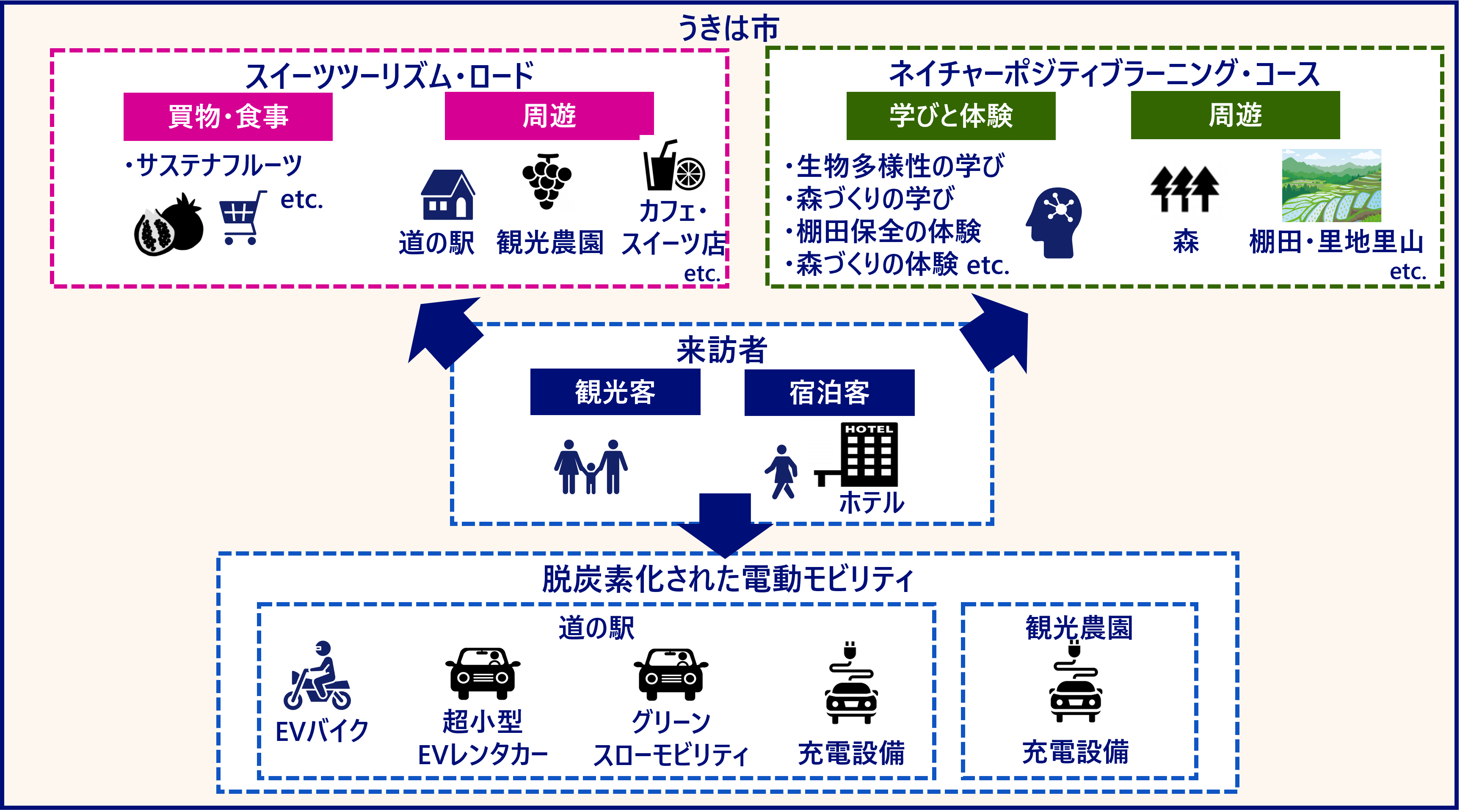

うきは市の2030年以降を見据えて掲げる「観光ビジョン」は、道の駅から脱炭素化された観光農園などへ回遊できるEV周遊プランが人気となり、フルーツ加工品を扱うカフェやスイーツ店への来訪が増え、サステナブル観光による観光消費額の向上を目指すものです。うきは市では、今後サステナブル観光のニーズが高まると予測し、持続可能な観光基準を備えた観光地であることを証明する、グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会が策定した国際基準(GSTC)※7などの認証制度についても知見を深め、観光振興に活かしていくこととしています※4。

九州屈指の人気を誇る道の駅「うきは」は、フルーツが人気で年間120万人の観光客が訪れ、売上額は10億円を誇ります。観光ビジョンの実現に向けて、観光客の滞在時間と消費額を伸ばす取り組みとして、道の駅と17の観光農園、カフェやスイーツ店などをつなぐ「スイーツツーリズム・ロード」をEVで周遊する観光コンテンツを創出する予定です。

<耳納連山の麓に広がるフルーツの農地>

<耳納連山の麓に広がるフルーツの農地>観光農園は農道や集落の先にあるため、道の駅に電動モビリティ(例:超小型EV、グリーンスローモビリティ、Eバイク)を設置したり、ホテルなどでEVのレンタカーができるようにしたり移動手段を用意します。

また、道の駅と観光農園にはEV充電設備を整備する予定です。

生物多様性の保全エリアには、その必要性を学び、体験する「ネイチャーポジティブラーニング・コース」を設ける計画です。農園と同様に廃材を利用した案内看板を設置する予定で、徒歩やグリーンスローモビリティを利用して、生物多様性の魅力や環境保全の取り組み状況を学べるようにします。

ネイチャーポジティブの学びは、包括連携協定を締結する企業などと共創して、森づくりや棚田保全を通じて実施する予定です。森づくり一つをとっても、水源涵養としての森、生物多様性に富んだ森、洪水・土砂災害に強い森、CO2吸収力の高い森など、複数の観点から捉える環境教育が可能だと考えています。

サステナブル観光コンテンツの創出や、ネイチャーポジティブラーニングコースでの学びや体験プログラムの提供事業は、観光地域づくり法人(DMO)が、道の駅隣接ホテル※8と連携しながら行う計画です。一方、サステナフルーツのブランド化は、「地域エネルギー商社」が、非エネルギー事業として道の駅の運営企業と連携して取組む予定です。

図3:観光の脱炭素化と高付加価値化

出所)うきは市ヒアリングにより、NRI作成

注意)モビリティの種類、観光コンテンツ(内容・周遊対象など)の確定は今後の予定

脱炭素と地方創生、ネイチャーポジティブの同時実現

出所)うきは市ヒアリングより、NRI作成

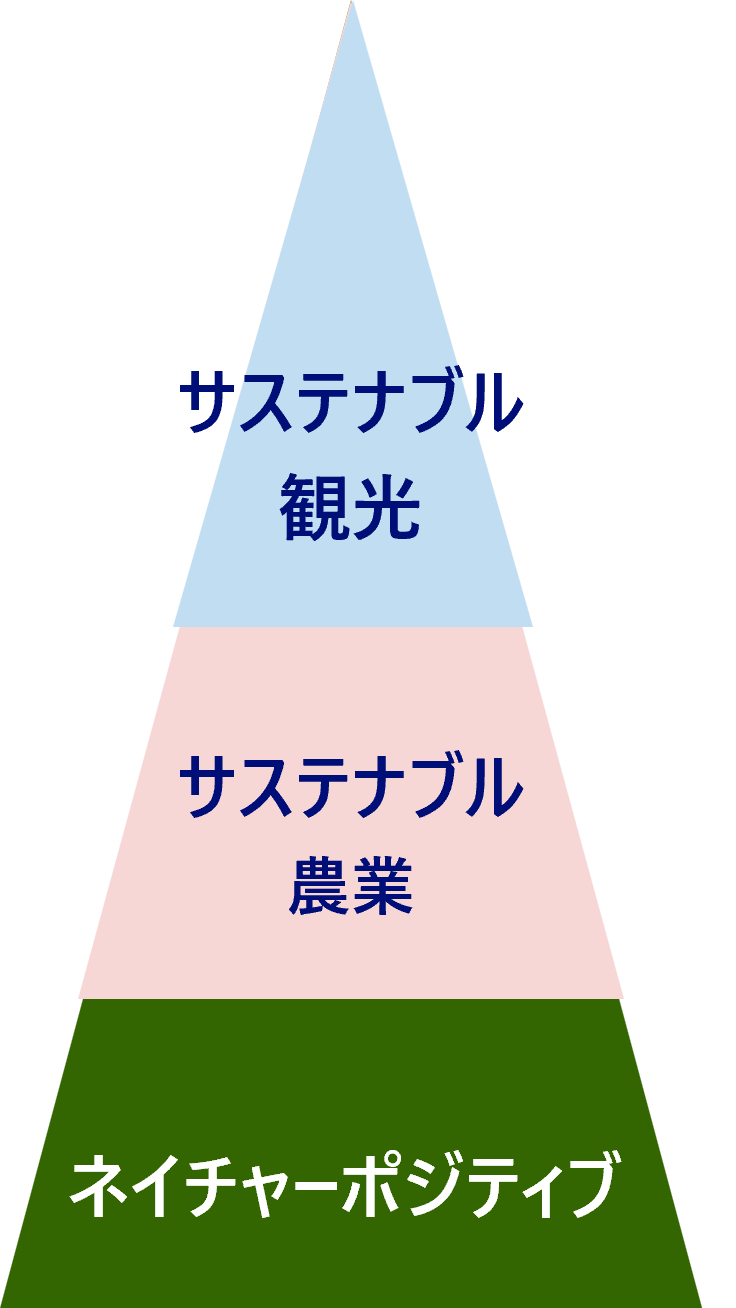

<図4:2030年以降のビジョン>

<図4:2030年以降のビジョン>うきは市の2030年以降を見据えて掲げるビジョンは、ネイチャーポジティブを1階に、サステナブル農業を2階に、サステナブル観光を3階に位置づけ、総合的に経済効果を生み出すことです。

日本政府は、2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」を実現する目標を掲げています。そのためには、国立公園や選定された里地里山だけではなく、地方公共団体、企業、団体、個人の所有地も含めて、ネイチャーポジティブの対象地域を広げる必要があります。 うきは市は、エネルギー事業でネイチャーポジティブ活動を支えることで、脱炭素と地方創生、ネイチャーポジティブの同時実現に向けて動き始めようとしています。

- ※1テロワールとは、フランス語で土地や地球を意味する「terre」から派生した言葉。主に農作物が生育する土地の自然環境のこと。

- ※2自然共生サイトとは、環境省が認定する「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」のこと。

- ※3重要里地里山とは、“生物多様性保全上重要な里地里山”の略称。環境省で定している。

- ※4福岡県うきは市 企画財政課 カーボンニュートラル推進係 (2024年12月12日ヒアリング)

- ※5オーガニックビレッジとは、農林水産省の施策で、有機農業の生産から消費まで一貫して農業者・事業者・住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組みを進める市町村のこと。同省では、オーガニックビレッジを全国各地に2030年までに200市町村つくることを目標にしている。

- ※6水田の中干し期間を所定の日数以上に延長すれば、日本のカーボンクレジットであるJ-クレジットを創出することができる。

- ※7GSTC(Global Sustainable Tourism Criteria)とは、国際非営利団体であるグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会が策定した国際基準。

- ※8道の駅に隣接したホテル。日本企業と世界展開の米国ホテルチェーンが地方創生事業として全国各地に建設中。

プロフィール

-

佐野 則子のポートレート 佐野 則子

システムコンサルティング事業開発室

民間シンクタンクを経て、1998年野村総合研究所に入社。システムエンジニアを経験した後、事業変革や業務改革などのコンサルティング業務に従事。

現在は、デジタルで社会課題を解決することを目的として、社会提言、社会課題解決の実行支援、海外における革新的なデジタル活用調査、生活者の意識調査、事業創出の人財育成などを行っている。少子高齢化に関するヘルスケア分野の日米特許所有。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。