連載『脱炭素と地方創生を同時に実現する「脱炭素ビジネス」への挑戦』の第8回では、「出力制御の抑止とブルーカーボン」に焦点をあて、洋上風力発電の拡大を支える盤石な基盤づくりの事例をご紹介します。

※実際の取組みが企業によって行われる場合も、地域の事例として記載します。

大きな再エネポテンシャルを阻む課題

五島市は、五島列島の南西部に位置し、10の有人島と53の無人島で構成されています(2025年3月1日時点)。再生可能エネルギー(再エネ)のポテンシャルが大きい地域で、これまでも積極的に太陽光発電や風力発電などを導入してきました。

- ※“はえんかぜ”とその奥に促進区域の浮体が見える

<促進区域の風車>

<促進区域の風車>

中でも洋上風力に関して、同市は、日本で初めて、「浮体式」の洋上風力発電所“はえんかぜ”を2016年度に運転開始しています。

浮体式は、風車を設置した構造物を海面に浮かばせ、風車の基礎を海底に固定させる必要がないため、水深が深くても設置が可能です。遠浅の海域が少ない日本でも設置でき、日本は領海と排他的経済水域を合わせた面積が世界6位であることから、日本の再エネ拡大の“切り札”と期待されています。

2026年1月には、“はえんかぜ”の近くに設定された、再エネ海域利用法による「促進区域」の洋上に8基の浮体が洋上に浮かぶ予定です。促進区域とは、領海や内水などの海域のうちの一定区域で、最大30年間の占有が可能となります。この商業運転は事業期間20年を予定しています。

五島市では、今後、促進区域の浮体式洋上風力発電の稼働や潮流発電の稼働、事業所や住宅におけるオンサイトPPA事業※1などの実施で、2026年には再エネ発電量が市の電力使用量の8割にのぼり、2030年には再エネ発電量が電力使用量を超えると見込んでいます。

<浮体の建造ヤード>

出所)NRI

- ※五島フローティングウィンドファーム合同会社の建造ヤード。洋上へ輸送する浮体8基のうち残りの2基(2025年3月1日時点)

<ヤード近くに停泊中のスパッド台船>

出所)NRI

- ※浮体を台船に乗せて運ぶ。赤白の縞の棒が杭(スパッド)の役割を果たし、アンカーが不要

しかし、五島市は再エネ拡大にあたり、2つの大きな課題を抱えています。

第一に、出力制御に関するリスクです。五島市は九州本土と1本の電力系統で接続されており、送電容量には限りがあり、すでにひっ迫しています。再エネで発電した電力(再エネ電力)をそのまま系統に流すと、電力の供給過多によって停電や設備障害、電力品質の悪化などが発生するおそれがあります。そこで系統混雑時には再エネ電力の出力を一時的に抑える「出力制御」を前提とした「ノンファーム接続」制度が導入されました。しかし、五島市はゼロカーボンシティの実現を目指し、住宅や事業所への太陽光発電の導入を進めていることから、出力制御の頻発が懸念され、適切な対策が求められます。

第二に、洋上風力発電と漁業の共存です。五島列島には、黒潮から分岐する対馬海流の暖流に乗って多種多彩な魚が回遊しており、環境省が「生物多様性の観点から重要度の高い海域」に指定しています。列島南部ではサンゴ漁が行われており、風力発電の設置にあたっては漁業への影響を避ける配慮が求められます。

五島市は、大きな再エネポテンシャルを活かし、日本の切り札である「浮体式」の洋上風力発電や太陽光発電の導入を推進する“磐石な基盤づくり”のために、「出力制御の抑止」、「洋上風力と漁業との共存」に向けた取り組みを開始します。

再エネ拡大を支える、出力制御の抑止

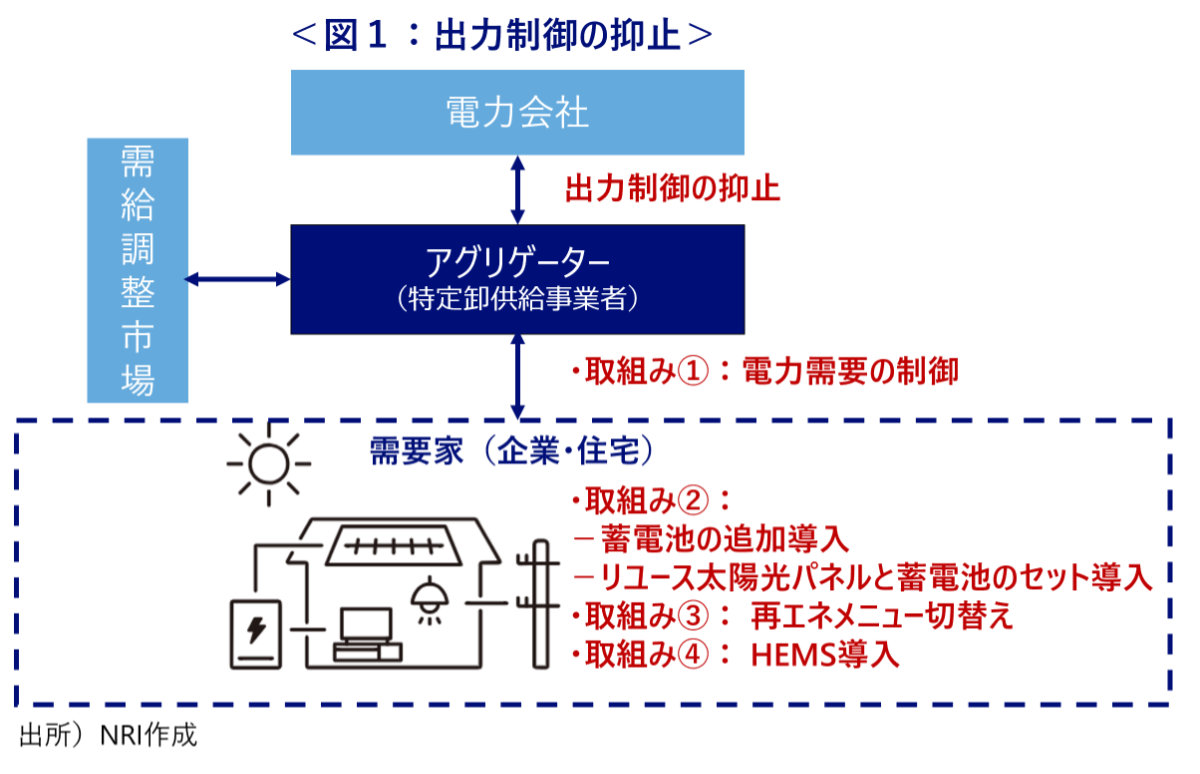

出力制御の抑止に向けて、太陽光発電の導入を進めたい住宅や小規模事業所に対し、4つの取り組みを行います※2。

取り組みの1つ目は、アグリゲーターの創設による電力需要の制御です。アグリゲーターが住宅や小規模事業所に導入された蓄電池などを遠隔制御して、電力に余裕がある時間帯に電力消費のタイミングをずらしたり、逆に電力需給がひっ迫している時には節電要請を行ったりします。それによって、系統が混雑する時間帯に、10kW未満の太陽光発電所(住宅や小規模事業所など)から発生する余剰電力が系統側へ流れないように制御する基盤を構築します。

取り組みの2つ目は、蓄電池の導入推進です。太陽光発電を導入済みの需要家には、補助金の支給もしくは補助金を活用したリース契約による蓄電池の追加導入を促進します。まだ導入していない需要家には、リユース太陽光パネルと蓄電池のセット導入を促進します。リユース太陽光パネルを活用することで、短いPPA期間(約10年程度)での契約が可能となり、建築物の老朽化や高齢化によって一般的なPPA期間(17~20年)の契約が難しい場合でも、導入のハードルが下がると同市は想定しています。リユース太陽光パネルを用いたPPA事業は、既に市内の事業者が事業化しています。

アグリゲーターは、これらの蓄電池から集めた余剰電力(調整力)を、需給調整市場に販売して収益につなげる計画です。将来的にはアグリゲーター側が系統用蓄電池を導入して、出力制御の抑止をさらに強化することも視野に入れています。また、再エネ電力の環境価値を一手に取得し、地域内で消費できる分は地域新電力に提供し、余剰分を市場や他社に提供することで、地域資源を活用した再エネ拡大の成果が地域還元されることを目指します。

取り組みの3つ目は、ダイナミックプライシングを活用した再エネメニューによる電力需要のシフトです。地域新電力が、再エネメニューの電力プランを開発し、太陽光発電を導入していない需要家に再エネメニューの契約への切替えを促します。出力制御が行われ再エネ電力が余っている時間帯の電気料金を安くすることで、電力消費の時間帯をずらす「需要シフト」を促進します。需要シフトが起きるかどうかについては、既に実証実験を行っています。昼(12~13時)の電力使用量が、昼前(11~12時)の電力使用量を上回った場合に、昼の電気料金を無料にする実験で、一定の効果があることを確認されています。

取り組みの4つ目は、HEMS(Home Energy Management System)の導入による電力需要のシフトです。HEMSを導入することで、コンセントに挿すだけでスマートメーターの情報を取り込み、スマートフォンやパソコンのモニター画面で電力消費状況をリアルタイムに確認できます。同市では、人口の約半数にあたる台数分のHEMSを無料配布し、より安い時間帯の電力を使う行動変容を狙います。

洋上風力がもたらす、漁礁効果とブルーカーボン

<浮体に集まる魚>

<浮体に集まる魚>洋上風力発電所を設置するためには、その前提として漁業の共存共栄策が求められます。洋上風力発電を始めることで、大型風車が発生させる騒音や低周波音によって、魚がいなくなる懸念があります。その懸念を払しょくするため、五島市では、まず風車を1基建て、実証事業を行いました。

実証運転を通じて、洋上風力発電による漁業や環境に対する影響は小さく、安全性にも問題がないことを確認できました。水中から海底に向かって長く延びる円筒形の構造物(浮体)にはソフトコーラルが付着し、小さい魚だけでなく、イセエビが生息する姿やブリやハマチが回遊する現象が確認されました。浮体の水中部分が魚礁の役割を果たしていることが確認できたのです。

さらに、浮体の周辺で藻場を造成し、炭素を貯留することでカーボンクレジットを創出する計画も進められています。まず、種苗生産者が、陸上で種苗を一定期間育成した後、浮体式洋上風力発電所の付近まで運び、成長を促します。沖合では沿岸と異なり、種苗を食べる食害魚の対策が不要な点もメリットです。こうして造成された藻場は、回復状況を認証機関であるジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が確認し、「Jブルークレジット」として認証・発行することで、カーボンクレジットを創出する計画です※2。JBEは、ブルーカーボンに関する日本初の技術研究組合として国土交通大臣の認可を受けて設立され、Jブルークレジットの認定・発行を行っています。

同市では、これまでも2021年に「五島市ブルーカーボン促進協議会」を発足し、「Jブルークレジット」を創出して2022年度から販売している実績があります。また、「五島スマートアイランド推進協議会」によって、海藻の繁茂状況の把握や、藻場によるCO2吸収量の算出についても検証を行ってきました。

<AIによる海藻の判別>

<海藻の分布状況>

出所)スマートアイランド推進プラットフォームサイト

AIと人工衛星を利用して地上の現在位置を計測する全球測位衛星システム(GNSS、Global Navigation Satellite System)を活用し、海底映像から海藻を判別して海藻の分布状況を25mメッシュ(1辺が25m)のヒートマップで可視化しました。その繁茂面積から海藻の種類ごとにCO2吸収量(推計値)を算出することに成功しています※3※4。

Jブルークレジットの創出は、藻場の成長をモニタリングして算出したCO2貯留量をJBEに申請し、JBEと独立した第三者委員会による審査・検証を経てクレジットとして認証されます。Jブルークレジットは、J-クレジットではなく、JBE独自のクレジットです。そのため、企業が政府に報告するCO2排出量を相殺することはできませんが、このようなクレジット取引が活性化することは、地域経済の活性化と地球温暖化防止に貢献するでしょう※5。

終わりに

五島市では、洋上風力発電でエネルギーを生み出すことで、すでに発電設備の維持管理を行う雇用を創出しています。さらに、非エネルギー領域の経済活性化として、漁業との共存やカーボンクレジットの創出も期待できます。また、観光業にも良い影響をもたらしており、五島市観光協会が主催する“再生可能エネルギーツアー”(“はえんかぜ”の視察)には、2022年以降、毎年1000名を超える参加者が訪れています。

このように、海洋環境や海洋資源の保全に取り組みながら、海洋再生可能エネルギーの創出、持続可能な漁業、環境に優しい観光といった形で持続可能な経済圏を形成する動きは「ブルーエコノミー」※6と呼ばれます。

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、日本の2040年度の電源構成において、再エネが占める割合は4~5割にすることが目標とされています。排他的経済水域における洋上風力の拡大もにらみ、「ブルーエコノミー」への挑戦が、今、求められています。

- ※1 PPAは、Power Purchase Agreement(電力購入契約)の略。オンサイトPPA事業は、発電事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を需要家に供給する事業のこと。

- ※2 五島市「系統混雑エリアへ再エネ導入をさらに進める「地域アグリゲータ」モデル ~出力制御を地域全体でマネジメント~」(2024年6月28日):https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/preceding-region/5th-teiansyo-09.pdf

- ※3 国土交通省 『令和5年度 スマートアイランド推進実証調査が始動!』(2023年9月11日):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001628530.pdf

- ※4 スマートアイランド推進プラットフォームサイト 『テクノロジーを活用した持続可能な藻場再生モデルの構築とカーボンニュートラルの促進』:https://smartisland.mlit.go.jp/demo/38island/

- ※5 NRI JOURNAL 『今日から始める「カーボンクレジット」ビジネス――地球を元に戻す短期的な対策』(2023年03月06日):https://www.nri.com/jp/media/journal/20230306.html

- ※6 ブルーエコノミーの統一的な定義はないが、2017 年に開催された国連海洋会議では、その構成要素として①漁業、②観光、③水産資源、④海運、⑤海洋再生可能エネルギー、⑥海洋バイオテクノロジー、⑦海洋水淡水化、が示唆されている。United Nations、 “Our Ocean, Our Future: Call for Action”(2017年):https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/ouroceanourfuture

プロフィール

-

佐野 則子のポートレート 佐野 則子

システムコンサルティング事業開発室

民間シンクタンクを経て、1998年野村総合研究所に入社。システムエンジニアを経験した後、事業変革や業務改革などのコンサルティング業務に従事。

現在は、デジタルで社会課題を解決することを目的として、社会提言、社会課題解決の実行支援、海外における革新的なデジタル活用調査、生活者の意識調査、事業創出の人財育成などを行っている。少子高齢化に関するヘルスケア分野の日米特許所有。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。