NRIでは『生成AI時代を勝ち抜く、あるべきAIガバナンスとは何か?―先進事例を踏まえた示唆』と題したウェビナーを開催しました。ウェビナーでは、まず「なぜガバナンスが重要なのか」、企業が取り組むべき背景を整理したうえで、国内外の先進事例や実務での課題、あるべき体制像について多角的に議論を深めています。

はじめに

生成AIの活用は、業務効率化や新たなサービス開発など多くの分野で進んでいます。企業の関心も、「どう使うか」から「どう統制するか」へと広がりつつあります。

一方で、AIガバナンス体制の整備には依然として課題が多く、業界・用途によって求められる対応水準も異なるため、各社の判断が難しい状況です。また、日本では制度整備も十分とはいえず、ガイドラインも業界ごとにバラバラで、企業側に自主的な対応が求められているのが現状となっています。

こうした背景のもと、NRIでは『生成AI時代を勝ち抜く、あるべきAIガバナンスとは何か?―先進事例を踏まえた示唆』と題したウェビナーを開催しました。

ウェビナーでは、まず「なぜガバナンスが重要なのか」、企業が取り組むべき背景を整理したうえで、国内外の先進事例や実務での課題、あるべき体制像について多角的に議論を深めています。

- ※詳細はアーカイブ動画でもご覧いただけます。

AIガバナンスの重要性―なぜ今、ガバナンス構築が求められるのか

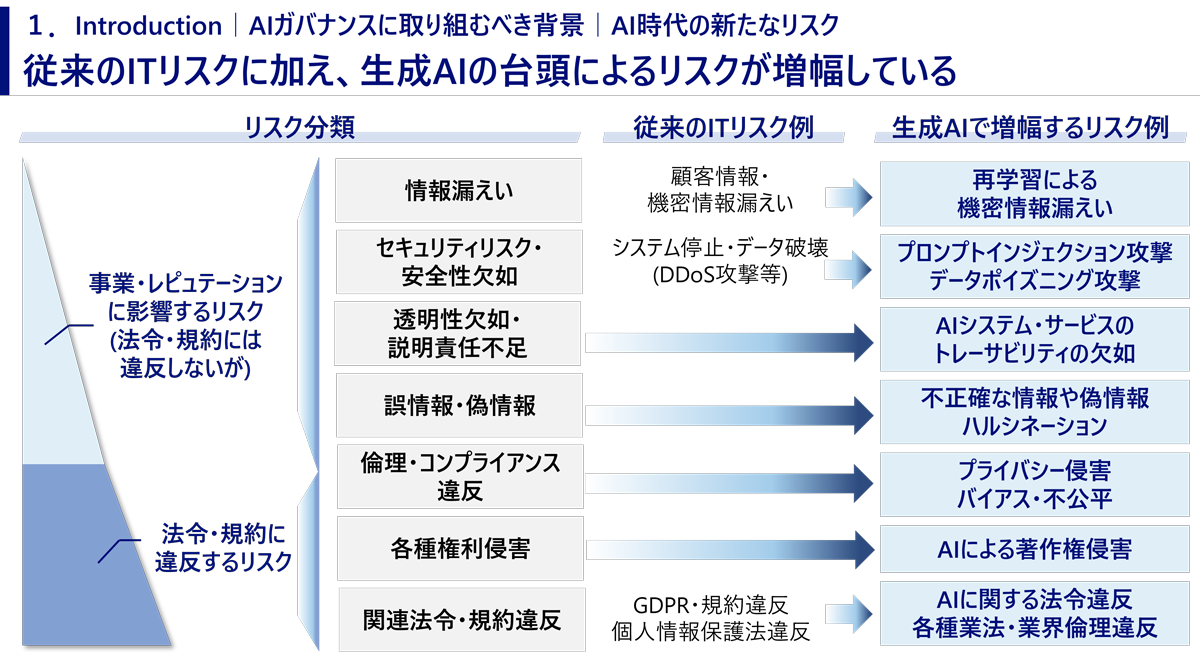

生成AIは、業務効率化や新サービス開発の加速など、企業活動にさまざまな変革をもたらす技術として注目を集めています。しかし、その活用が広がるにつれ、プロンプトインジェクションによる外部からの悪用、誤情報の生成、著作権や肖像権を侵害するコンテンツの出力など、想定外のリスクも次々に顕在化しています。これらリスクは、生成AIの技術的な特性に起因します。生成AIは、過去のデータをもとに推論して出力を生成する「帰納型」の仕組みであるため、出力結果の予測が難しく、事前にすべてのリスクを洗い出して制御することが困難です。

また、社内での活用範囲も広がっており、特定の部門や用途だけでなく、マーケティング、開発、人事など多くの業務にまたがって活用が進んでいます。部門横断的にリスクが存在することで、企業全体としての統制が難しくなっているのです。

このような背景から、今、多くの企業は、「どこまでルールを整備すべきか」「現場の利活用をどのように統制すべきか」といった悩みに直面しています。生成AIの活用にはスピード感が求められる一方で、ガバナンスは慎重な検討と調整が不可欠であり、そのバランスをどう取るかに、多くの現場が頭を悩ませているのが実情です。

こうした課題に対し、すでにグローバルの先進企業では、業種や地域特性に応じて柔軟かつ実効性のあるAIガバナンス体制を整備しています。

グローバル先進企業の実効性の高いガバナンス体制

AIガバナンス体制を設計するうえで、日本企業が参考にできるのが、先行するグローバル企業における枠組みです。グローバル企業では、組織ごとに実効性のあるガバナンス体制の構築が進んでいます。ウェビナーでは、製薬業・自動車・金融と業態の異なる3つの先進企業の事例を比較し、組織のスケールや業務特性に応じた実践知を解説しています。

いずれの企業に共通するのは、「中央統制」と「現場実装」のバランスを取った分散型運用と、リスク評価の体系化・半自動化、そして他のガバナンス領域との統合的設計です。地域や業界によってリスク許容度や対応方法は異なりますが、いずれの企業も、“効率性”と“実効性”を両立させる枠組みを模索しています。

- ※詳細はアーカイブ動画でもご覧いただけます。

日本企業に求められる、事業者主体のガバナンス体制

日本では生成AIに関する統一的な制度や規範がまだ整備されていないのが現状ですが、一部の先進企業では、独自のルール設計や統制体制の整備が進みつつあります。

とくに目立つのは、「トップダウン型・中央集権的なガバナンス」の設計です。全社共通の方針を定め、用途やリスクに応じて活用を制限・管理する仕組みを確立し、現場への浸透を図る体制が構築され始めています。

たとえばIT企業A社では、CAIO(最高AI責任者)を設置し、取締役会で方針を承認する体制を整えています。さらに部門間連携の支援体制を構築することで、統制と利用促進の両立を図っています。教育・相談・モニタリングをセットで整備し、全社的なAI活用の最適化を推進しているのが特徴です。

一方、マスコミB社では、読者への影響や著作権リスクを考慮し、AIの活用範囲を限定しています。AIの利用目的を明確化し、検証プロセスを厳格に運用しています。また、事業部門で対応が難しいリスク案件については研究開発部門が担うことで、慎重かつ戦略的なAIガバナンス体制を構築しています。

いずれの企業に共通するのは、「どのリスクに、どのルールで、どう対処するか」という設計思想が明確だということです。また、それを組織で支える仕組み(教育・チェック体制など)まで整えている点も共通しています。

- ※詳細はアーカイブ動画でもご覧いただけます。

あるべきAIガバナンスの全体像とは

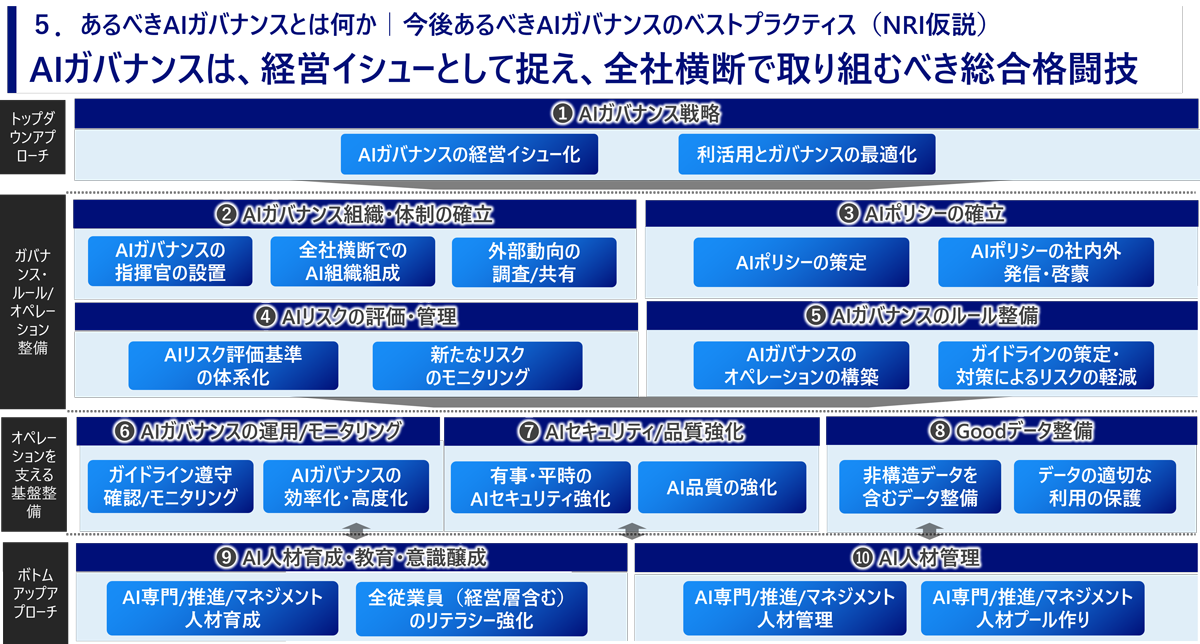

AIガバナンスは単なるリスク管理ではありません。戦略・組織・ルール・運用・人材・セキュリティといった多面的な要素が絡み合う、“総合格闘技”のような全社横断の取り組みが求められます。

NRIでは、その全体像を構成する10の要素を以下のように整理しています:

- ①戦略: 経営イシューとしてのAIガバナンス戦略

- ②組織体制: 専任組織(CAIO・CDO・CoEなど)と全社横断体制の設計

- ③ポリシー: 社内外への方針発信と従業員の行動指針

- ④リスク評価管理: ユースケースごとの影響・発生確率に応じた分類

- ⑤ルール: 提供者・利用者それぞれに対するガイドラインの整備

- ⑥運用: 実務に根ざしたチェック・記録・モニタリング体制

- ⑦セキュリティ/品質: モデル脆弱性・出力品質の継続的な診断

- ⑧データ: AI活用に耐えうる“Goodデータ”の整備

- ⑨人材育成: 全社的なリテラシー向上と社内教育

- ⑩人材管理: 専門人材の確保・配置・人材プールの整備

こうした全体最適を実現するうえで鍵となるのが、AI CoE(Center of Excellence)と呼ばれる横断的な専門組織です。

AI CoEは、各部門に分散するAI利活用の知見を集約し、ルール策定、教育支援、共通基盤整備、外部連携などを主導する“司令塔”として機能します。これにより、現場は全社ルールのもとで自律的にAI活用を推進できるようになります。

AI CoEの構築は、トップダウンとボトムアップの両面から、段階的に進めるのが現実的です。まずは小規模に立ち上げ、ナレッジの共有やガイドライン整備を行ったうえで、AIアーキテクチャやデータマネジメントの基盤を整備。将来的には専門人材の育成や外部パートナーとの連携へと展開していくことが望まれます。

AIガバナンスの実装に向けて

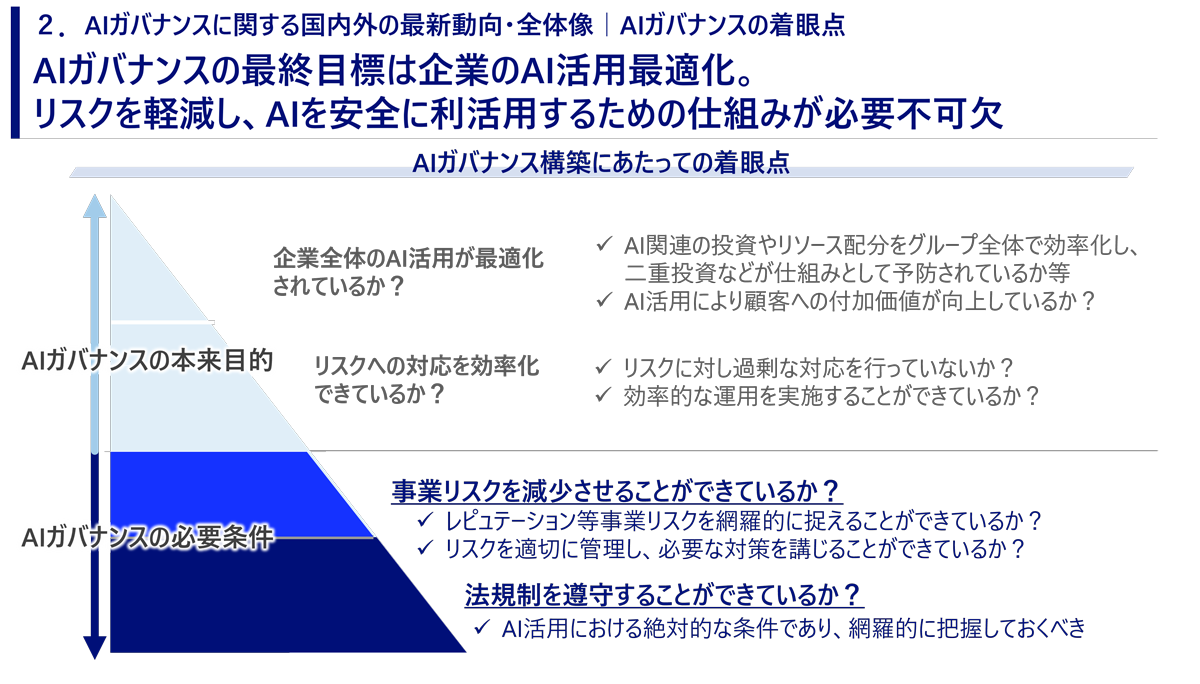

AIガバナンスは、単なるリスク対策や規制順守にとどまるものではありません。経営イシューとして捉え、活用と統制のバランスを設計することが、第一歩となります。

「どのような枠組みや評価ロジックを採用すべきか」は、企業ごとの事業特性に応じて“頭を悩ませる”論点の一つです。リスクの顕在化確率、事業インパクト、レピュテーションへの影響など、複数の軸で評価し、自社に適した分類ロジックを設計することが求められます。

実効性あるガバナンス体制の構築には、トップダウン・ボトムアップの両面からの推進と、運用への落とし込みが不可欠です。

本ウェビナーでは、AIガバナンス構築における具体的な論点や実装の工夫について、より詳しく紹介されています。

AI CoE(Center of Excellence)を軸とした実装アプローチや、共通機能の段階的整備、リスクベースアプローチなど、実際にAIガバナンスを構築・運用するフェーズで直面する実務的な論点をカバーしています。

特に、AI活用を推進する事業部門・リスク管理部門・経営企画部門の皆さまには、ぜひアーカイブ動画をご覧いただきたい内容です。

詳細は、アーカイブ動画でぜひご確認ください。

ウェビナー参加者の声(アンケートより抜粋)

- いくつかのパターンの中で自社にフィットする体制のイメージをつくることができた。

- 本セミナーは、目的の明確化から始まり、EU/米国の対比や業界別リスクの整理によって全体像と論点が素早く掴めました。特に「テストの網羅不可能性」を核に据えたリスク認識と、先進企業の運用例(方針・研修・ユースケース別評価、予備/詳細評価、分散評価の半自動化)が納得感がありました。日本の課題も率直に示され、暫定ルール整備など次の一手を具体化できる点が有益でした。

- 検討開始段階のユーザー向けの論点整理としては、取り扱い範囲と掘り下げ深度が実務に即した程度にまとめていただいており、とてもわかりやすい内容でした。

プロフィール

-

金池 将司のポートレート 金池 将司

ITマネジメントコンサルティング部

-

金 海元のポートレート 金 海元

AI戦略コンサルティング部

-

渡邊 大のポートレート 渡邊 大

NRIインド

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。