コロナによる休業者の実態を的確に捉え、真に必要な雇用政策を

野村総合研究所(NRI)では、新型コロナウイルス感染拡大に関連した雇用先の雇用調整により現在休業中の労働者計2,163人を対象に、「コロナによる休業者の実態と今後の意向に関する調査」を2020年10月下旬に実施しました。休業者の実態や意識の変化、そこから明らかになった課題や求められる雇用政策について、調査・分析に関わった未来創発センターの梅屋真一郎と武田佳奈に聞きました。

- なお、コロナによるパート・アルバイト女性の休業の実態等に関する最新の調査結果については、2021年1月19日第302回メディアフォーラム「 コロナ禍で急増する女性の『実質的休業』と『支援からの孤立』~コロナでシフト減のパート・アルバイト女性を対象とした調査結果の報告~ 」で発表しています。併せてご覧ください。

休業中のパート・アルバイト女性は強い不安と生活困窮に直面

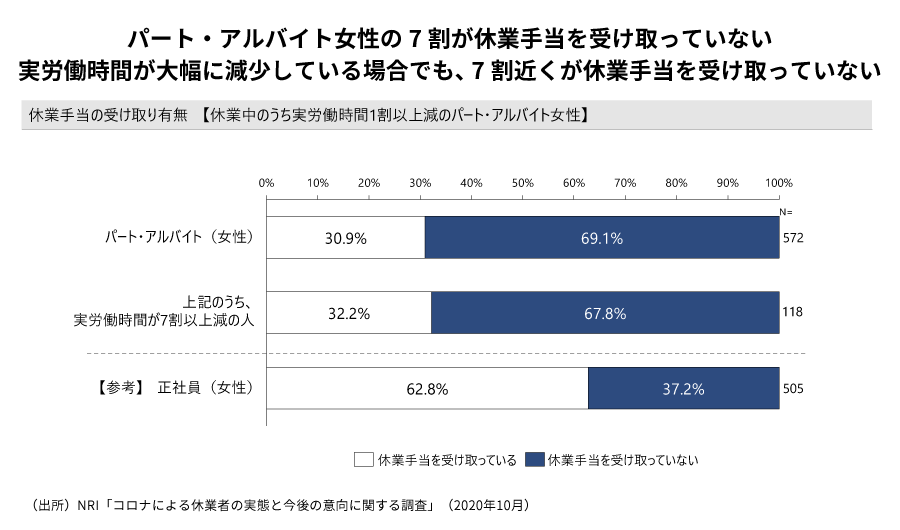

調査の結果、雇用先の雇用調整により休業中のパート・アルバイト女性のうち、実労働時間が1割以上減少したケースの69.1%が休業手当を受け取っていないこと、また実労働時間が7割以上減少したにもかかわらず休業手当を受け取っていないケースが67.8%におよぶことが明らかになりました。休業中の女性正社員で休業手当を受け取っていないケースが37.2%であることと比較すると、その違いは明らかです。

業種別では、感染拡大による外出自粛で雇用調整の必要性が大きく生じた業種、例えば宿泊業や飲食業、生活関連サービス業、娯楽業で休業手当を受け取っていない割合が高く、卸・小売業の77.8%が最も高い割合です。また、世帯年収が低い人ほど休業手当を受け取っていない傾向が高く、世帯年収200万円未満のパート・アルバイト女性の77.9%は休業手当を受け取っていませんでした。

休業を続けていることに対する不安についての質問では、2人に1人が「この先仕事がなくなること」、4人に1人が「生活リズムの維持が難しいこと」、「心身の健康維持が難しいこと」が不安と回答しました。特に、世帯年収が200万円未満で、なおかつ休業手当なしのケースでは、41.9%が「心身の健康維持が難しいこと」を不安と回答している点は注目に値します。

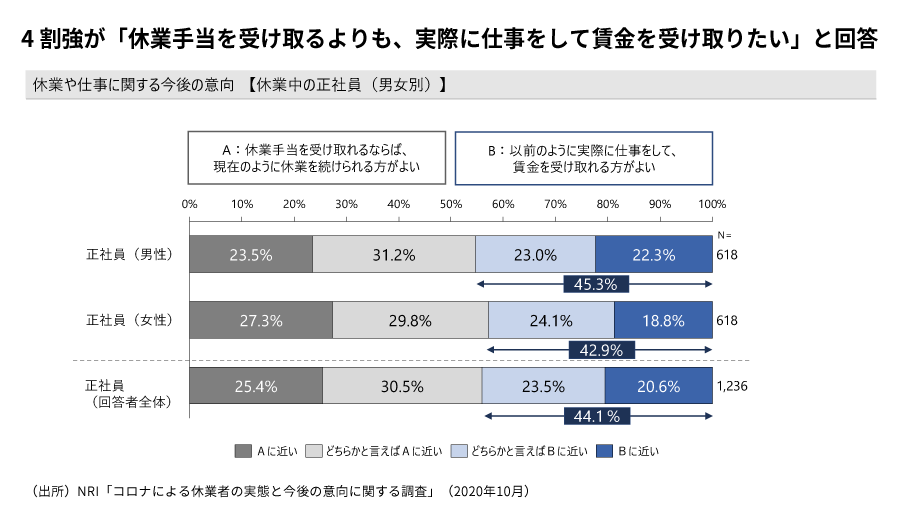

今後の意向についての質問では、半数近くが「休業手当を受け取るよりも、実際に仕事をして賃金を受け取りたい」と回答しており、また休業手当よりも就労再開を希望する人の割合が20~30歳代より40~50歳代で高いことがわかりました。

またその実態としては、休業中のパート・アルバイト女性の44.5%は世帯年収400万円未満であり、配偶者のいないケースは20~30歳代で54.0%、40~50歳代で34.0%でした。

このことから、生計を維持する上でパート・アルバイト女性の収入が非常に重要であった世帯が多いこと、また休業中のパート・アルバイト女性自身が主たる生計の維持者であった世帯も少なくないことが推察されます。そして、そうした状況にある女性が、本来受け取り可能な休業手当を受け取れず、強い不安と生活困窮に直面している実態が浮かび上がりました。

休業中の正社員は休業手当よりも就業再開を希望し、在席出向も許容

一方、休業中の正社員の調査では、休業手当を受け取っている、いないにかかわらず、44.1%が「休業手当よりも、実際に仕事をして賃金を受け取りたい」と希望しており、実際に休業手当を受け取っている層でも40.6%が休業手当よりも就労再開を希望しています。

休業手当よりも就業再開を希望する理由を聞いてみたところ、休業手当に対する不満・不安感のほか、生活リズムや心身の健康の維持が難しいことなどを挙げる人が多く見られました。

年代別に見ると、20~30歳代は職業キャリアへの不安が有意に高く、40~50歳代では生計・生活維持への不安が強い傾向にありました。

また、休業中の正社員の51.0%が「新しい仕事を探したい」と考え、そのうちの81.3%は、現在と異なる職種に転職することを希望、または許容しています。さらに転職希望者の60.8%が「人手不足の深刻な業界で働くことを検討してもよい」と答えています。

加えて休業中の正社員の51.9%が「在籍出向」を許容し、そのうち78.8%が人手不足業界の企業への「在籍出向」にも前向きであることもわかりました。

実態に即した雇用政策の検討・実現を

政府は、雇用政策の軸足を、雇用維持から人手不足産業への移動支援に移し始めています。働き手の意識の変化からも明らかなように、今後は政府による迅速で大胆な移動支援策の実行が期待されます。

正規労働者向けの具体的な対策例としては、在籍出向を活用したOJTの実施や教育訓練給付の拡充など、実需に即した教育訓練制度の充実と、企業に対する雇用マッチング支援体制の充実が求められます。また労働移動の制約になる諸制度の改革など、雇用政策の本格的な検討も求められます。

一方、休業中のパート・アルバイト女性の現状を見れば、今回の調査で明らかになったとおり、本来は受け取り可能であるにもかかわらず、休業手当を受け取っておらず、強い不安と生活困窮に直面している非正規労働の女性が多数存在します。支援が、必ずしも必要な人に届いていないのです。そうした人に対する生計維持の支援措置を迅速かつ確実に行うことが喫緊の課題です。

具体的には、就業者・事業者双方への支援制度の周知徹底・理解促進はもちろんのこと、コロナによる雇用調整を機とした生活困窮者を対象にした専門相談窓口の早期設立が必要です。また、生活困窮者に焦点を当てた追加政策、例えば緊急生計維持支援制度の設立、就業マッチング支援体制の構築、就業の制約になる諸制度の改革などの本格的な検討が求められます。

プロフィール

-

梅屋 真一郎のポートレート 梅屋 真一郎

未来創発センター フェロー

社会基盤研究室長

東京大学卒業、野村総合研究所入社、システムサイエンス部配属の後、NRIアメリカ(ニューヨーク)、野村ローゼンバーグ(サンフランシスコ)出向。帰国後、金融関連本部にて活動。経営企画部を経て、未来創発センターに所属、2023年4月より現職。

専門は、各種制度分析。主な著書に「これだけは知っておきたい マイナンバーの実務 」(日経文庫)、「雇用ビッグデータが地方を変える-47都道府県の傾向と対策」(中央公論新社)等。 -

武田 佳奈のポートレート 武田 佳奈

未来創発センター

雇用・生活研究室長

入社以来10数年間、官公庁向けの政策立案支援や実行支援の仕事を担当。その後、民間企業の事業戦略立案や新規事業創造支援などの仕事に従事。

現在は、未来創発センターにて、人口減少・労働力不足への解決策に関する調査研究および社会・政策提言活動を実施。

新潟県「持続可能な社会実現に向けた政策に係る検討委員会」委員、内閣総理大臣補佐官主催「『女性と経済』に関する勉強会」構成員、外務省「国際女性会議WAW!2022開催に向けた有識者会合」有識者など歴任。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。