NRIグループ低炭素移行計画について

移行計画の位置づけ

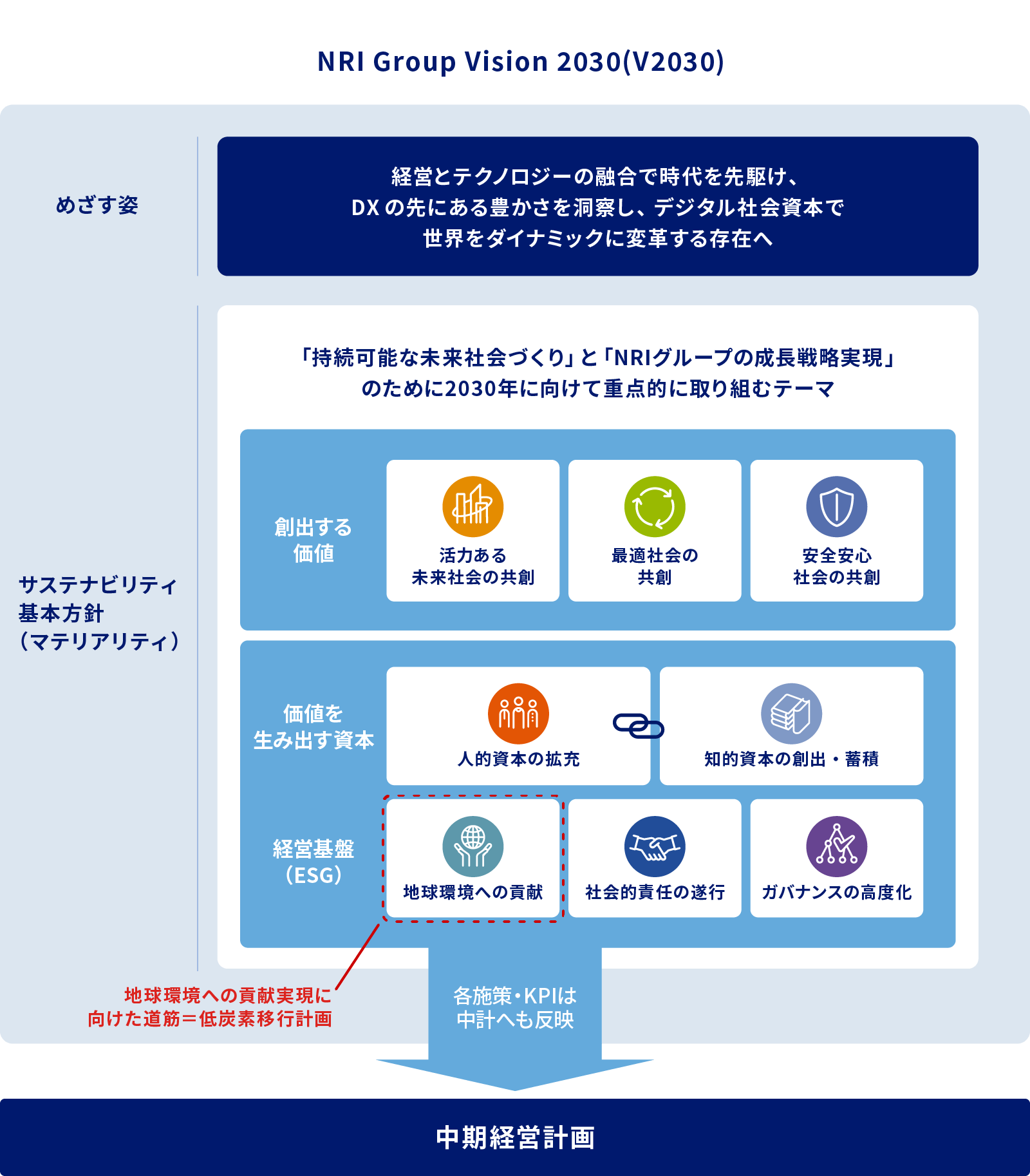

NRIグループの長期ビジョン「NRI Group Vision 2030(V2030)」では、サステナビリティ基本方針(マテリアリティ)として、「持続可能な未来社会づくり」と「NRIの成長戦略実現」に向けて重点的に取り組むテーマを特定しています。

マテリアリティ「ビジネスパートナーとの協働による地球環境への貢献」においては、地球環境の保全・回復を世界共通の課題であるとの認識のもと、気候変動への対応を組織的にマネジメントするため、「低炭素移行計画」を策定しています。

NRIグループの気候変動に関するこれまでの取り組み

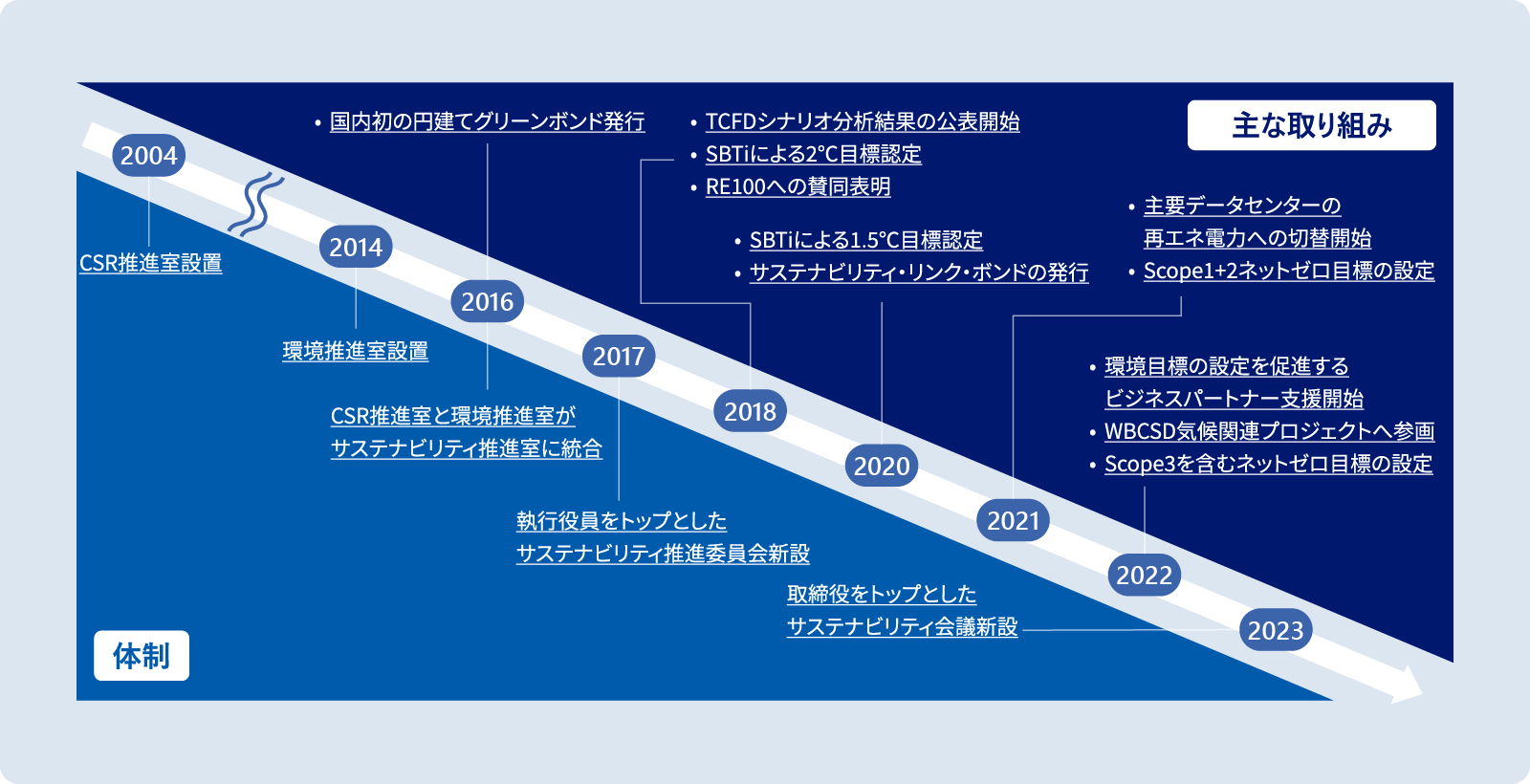

NRIグループはこれまで、国内初の円建てグリーンボンドの発行や、業界に先駆けたデータセンターの再生可能エネルギー電力への切替えを行うなど、気候変動に先進的な取り組みを行ってまいりました。

今後はオフィスの再生可能エネルギー電力切替えやビジネスパートナーへの支援を中心に、一層の取り組みを進めてまいります。

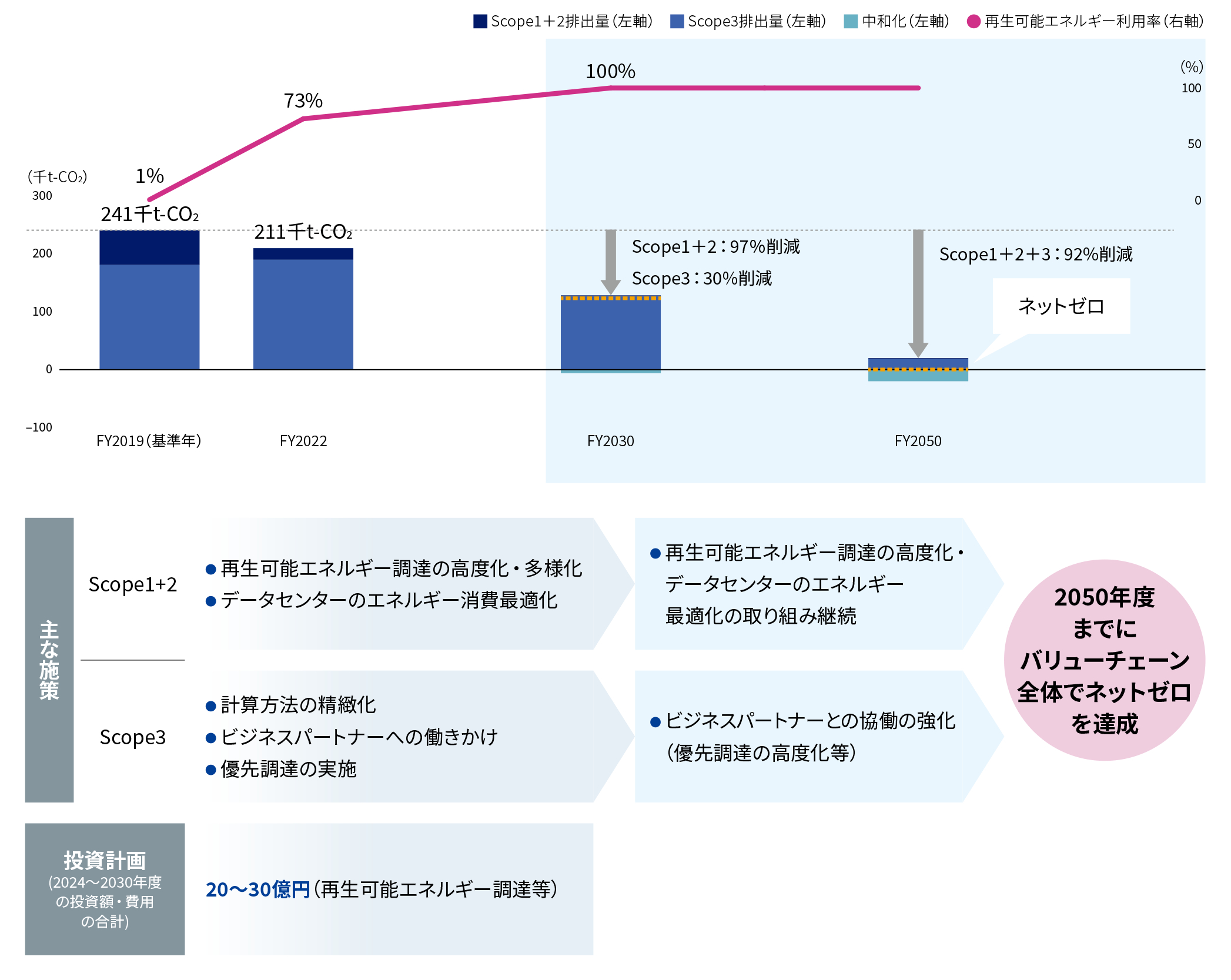

全体像 (NRIグループ環境目標と計画)

NRIグループ低炭素移行計画は、2023年度に改定した環境目標達成に向けて、取締役会の承認・モニタリングのもとで運用しています。各施策の実現を担保するために、2023年度以降から2030年度までに再生可能エネルギー調達等に20~30億円の費用を見込んでいます。

本計画は、サステナビリティ関連会議体において進捗を管理し、定期的に見直しを行い、拡充・更新してまいります。

ガバナンス

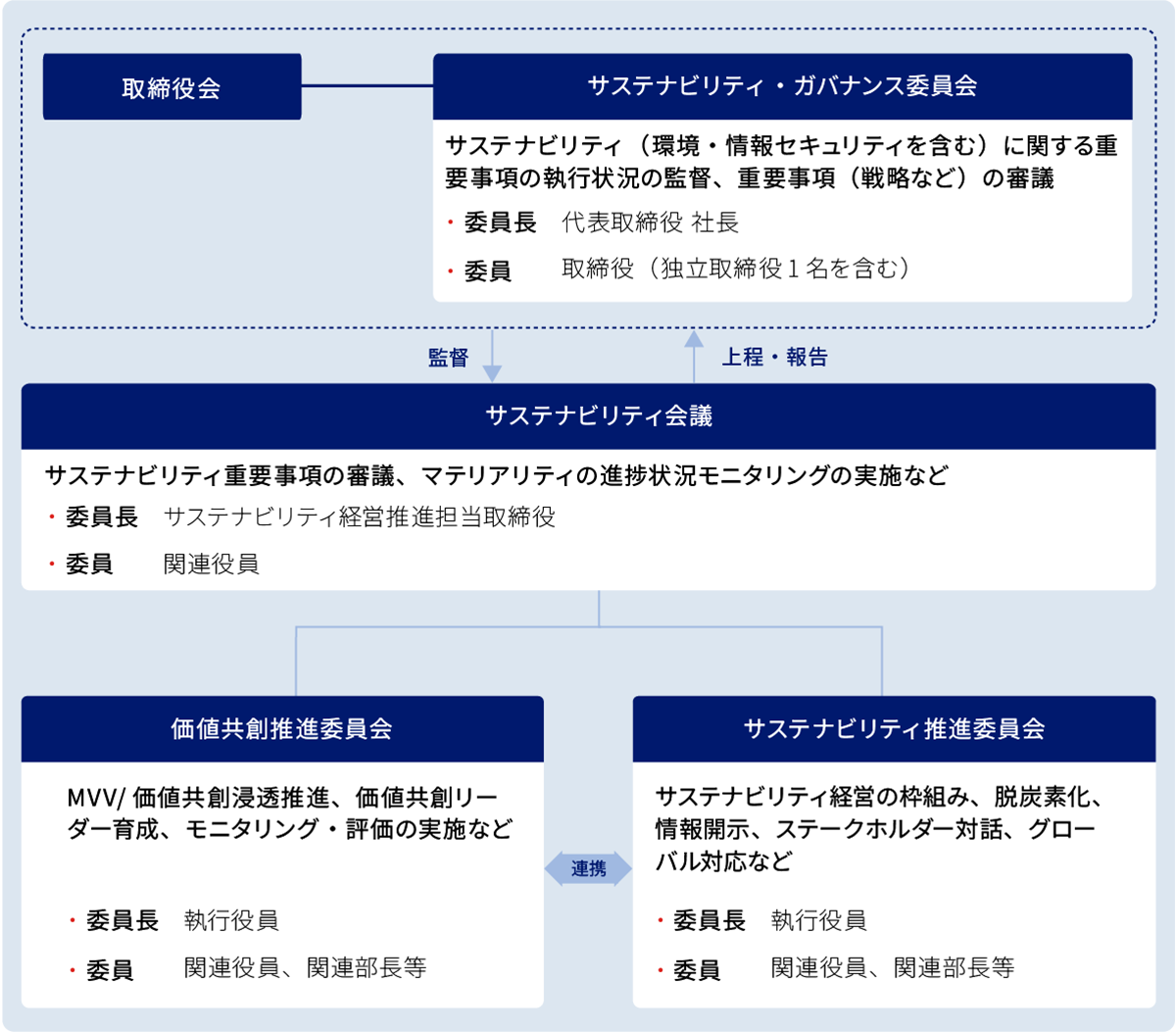

NRIは、気候変動や生物多様性への対応を含むサステナビリティを重要な経営課題に位置付けています。取締役会の構成や監督においてサステナビリティを考慮し、サステナビリティに知見のある取締役の選任に加えて、サステナビリティ基本方針(マテリアリティを含む)や重要事項を取締役会で決議しています。また、取締役会により、取締役のみを構成員としてサステナビリティ・ガバナンス委員会を設置しており、サステナビリティに関する経営課題への取り組みの監督は、取締役会及びサステナビリティ・ガバナンス委員会が担っています。

加えて、取締役会の監督のもと、サステナビリティ経営推進担当取締役を委員長とするサステナビリティ会議を設置しています。サステナビリティ会議では、サステナビリティに関する重要事項(関連するリスク及び機会を含む)の審議等を行っています。その下部委員会としてそれぞれ執行役員を委員長とする価値共創推進委員会、サステナビリティ推進委員会があり、グループ全体のサステナビリティを推進し、活動の進捗を定期的にサステナビリティ会議及び取締役会へ報告しています。

戦略

行動計画

エンゲージメント

政策

NRIグループは、パリ協定の目標達成に向けて、ステークホルダーへ働きかけを行っています。NRIグループは、自社の気候変動戦略だけではなく、政府レベルの気候変動戦略についてシンクタンクとして政策提言を、官公庁に対するコンサルティングサービスにおいては、政府の法制度の検討等を行っています。また、環境関連の政策エンゲージメントも行っています。

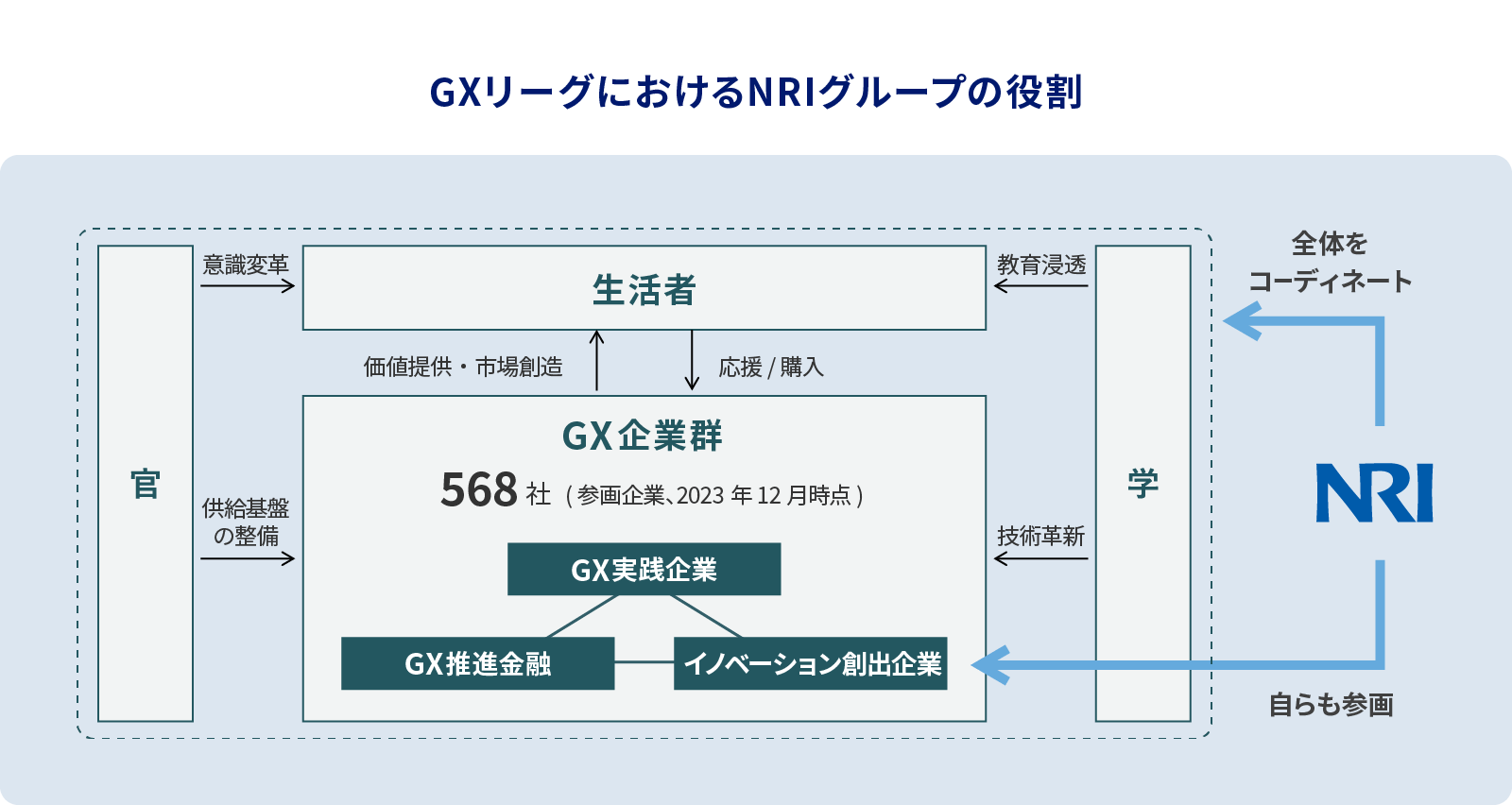

政府が推進している日本の中長期的な温室効果ガス排出量削減目標の達成の為には、NRIグループだけではなく社会全体での脱炭素化が必要であると考え、22年3月に経済産業省の「GX(グリーントランスフォーメーション)リーグ基本構想」に賛同し、23年3月に「GXリーグ」に賛同の意向を表明しました。

NRIグループは2022年度よりGXリーグの事務局を務めて、全体のコーディネーターを担当しています。事務局として、GX実現に向けた日本企業の多様なニーズを吸い上げ、政策に反映しています。

イニシアチブ

参加しているイニシアチブNRIグループは、国内外の業界団体を通じた幅広いパートナーシップを通じて、パリ協定の遵守や政府が推進している日本の中長期的な温室効果ガス排出量削減への寄与など、サステナビリティ関連のイニシアティブへの参画を通じた気候変動への取り組みを推進・拡大させています。 なお、各イニシアティブ(業界団体)への参画においては、当社の気候変動に対する基本方針・取り組みと合致しているか、パリ協定との整合性が確保できるか等を定期的にサステナビリティ推進委員会で確認しています。

NRIグループの電力消費及び温室効果ガス排出量の大部分が日本国内となっており、日本における再生可能エネルギー市場の拡大がNRIグループの環境目標の達成に向けても重要との認識のもと、政策エンゲージメントを行っています。その活動の一環として、2021年1月に気候変動イニシアティブ(JCI)を通じて、エネルギー基本計画で定められた2030年の再生可能エネルギー目標を、現状の22~24%から40~50%に引き上げることを求めました。また、2022年6月には同年6月に策定を予定していた「クリーンエネルギー戦略」が風力発電、太陽光発電など再生可能エネルギー開発の促進を中心に据え、2030年に40%~50%の導入を可能とすることを政府に求めました。

NRIグループは、持続可能な開発を目指す企業約200社のCEO連合体で、企業が持続可能な社会への移行に貢献するために協働するWBCSDに参画しています。2022年から2023年にかけて“Partnership for carbon transparency”, “Avoided Emission“, ”CFO Network”の3つのプロジェクトに参加しています。“Partnership for carbon transparency”では、PCFの計算、認証、データ流通の枠組みについて整理した“Pathfinder Framework ver2.0“の策定の議論に参加しました(2023年1月発行)。NRIグループはコンサルティングとITソリューションプロバイダー両方の知見をもつ企業として活動に貢献しています。“Avoided Emission“では、週次のワークショップに参加し、削減貢献量のガイダンスに対して、日本国内での削減貢献量の議論の経験を踏まえて意見表明することでガイダンスの充実化に貢献しました。WBSCDは政府や政策当局と足並みを揃えることが重要と考え、欧州委員会がCSRDで1.5℃に沿った移行計画の策定を義務化した流れに沿う形で、本ガイドラインを策定しました。世界の1.5℃への移行に向けて、NRIグループも本スタンスに賛同し、プロジェクトに参画しています。

NRIグループは2023年10月に国際環境NGO CDPが行った「SBTキャンペーン2023-2024」に、CDPサプライチェーンプログラムメンバーとして参加しました。このキャンペーンでは、307の金融機関とNRIグループを含む60の企業が、世界で影響力を持つ約2,100社に対して、1.5℃シナリオに整合した科学的根拠に基づく温室効果ガス排出削減目標(SBT)の設定を企業に働きかけました。

シナリオ分析

TCFDシナリオ分析リスクマネジメント

リスクマネジメント体制

気候関連リスクを含むNRIグループ全般のリスク管理においては、リスク管理担当役員を任命するとともに、リスク管理統括部署として統合リスク管理室を設置しています。統合リスク管理室は、リスク管理の枠組みの構築・整備、リスクの特定・評価・モニタリング及び管理態勢全般の整備等を実施しています。リスク管理担当役員を委員長とする統合リスク管理会議を年2回開催し、リスク管理PDCAサイクルの評価やリスク対応策の審議等を行い、その結果を取締役会に報告しています。

具体的には、NRIグループの業務遂行上発生しうるリスクを13項目に分類し、さらにリスク分類ごとにリスク項目を設定します。リスク項目は、定期的にリスクの主管部署が評価し、リスク項目・重要度・影響度の見直しを行います。13のリスク分類のうち、年度ごとに、特に重要度が高いと認識するものを「リスク管理に関する重点テーマ」として統合リスク管理会議で選定しています。なお、13のリスク分類の1つに「経営戦略リスク」があり、「サステナビリティ経営に関するリスク(気候変動対応等)」はその中に紐づけられています。

気候変動リスクへの対応に向けては、統合リスク管理会議とは別に、代表取締役社長の指示に基づき、主にサステナビリティマネジメントを推進するサステナビリティ推進委員会を設置しています。サステナビリティ推進委員会では、2018年度より、気候関連リスク及び機会の特定、評価、対応について、外部環境やイニシアティブの状況を勘案し、各気候関連リスクに対する施策の検討及び決定を行っています。気候変動リスクに関する重要な検討事項については、サステナビリティ会議へも報告され、検討及び決定されます。