当連載コラムの第3回まででは、鉄道事業経営をとりまく事業環境変化と従来の鉄道会社経営モデルを踏まえ、7つの骨太課題を描出した。

前回まで主として大都市圏での鉄道経営を中心に論じてきている点も踏まえ、第4回では2040年に向けての中長距離交通体系のあり方、第5回では地方都市における移動需要づくりについて整理し提言する。

供給量の拡大と実質料金の低下による需要拡大

現在の中長距離交通網の基本的な経済条件の多くは、1950年代の「道路整備特別会計制度1」、1980年代の「国鉄分割民営化2」、1990年代以降の「航空規制緩和3」などが基本となっている。特に鉄道については我が国を取り巻く様々な社会経済環境が大きく変化している中でも大枠では見直されることなく存続してきている。

しかしながら、道路、鉄道、航空ともに1980年代と現在ではその輸送量や社会経済における位置づけが大きく変わっており、その結果様々な点で現在の鉄道経営の前提となる経済環境にそぐわないものが存在している。

ここで国鉄分割民営化が行われた1987年を起点に1980年代後半と現時点(2024年時点)での中長距離交通を取り巻く環境を概略比較すると以下のようになる。

- ※超長距離(1,000キロ超)、長距離(500キロ~1,000キロ程度)、中距離(100キロ前後)

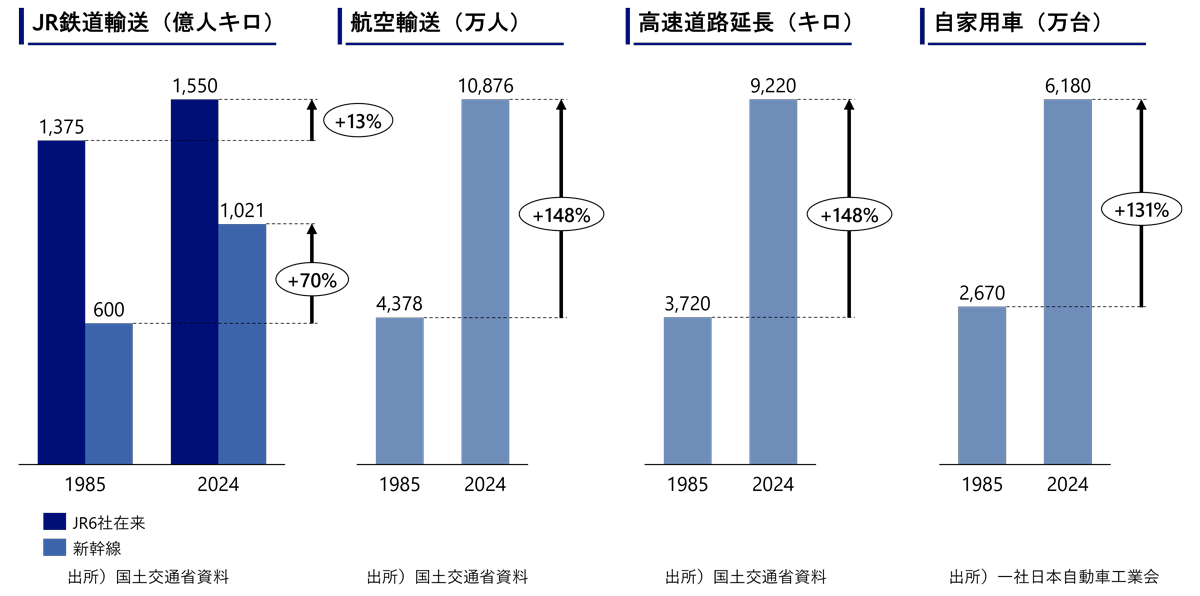

- ①鉄道輸送の変化:中長距離在来線利用の他モード(交通手段等)への転換

総旅客数は、JR全体で1985年に70億人から2024年は87億人程度に増加し、旅客人キロでみると、1,975億人キロから2,571億人キロに延びた。新幹線利用が600億人キロから、1,020億人キロと1.7倍に大きく増加したことが主要因である。逆に言うと、長距離特急を含む在来線輸送量(人キロ)は1987年当時から1割程度の増加にとどまっている。

すなわち、中長距離を移動する国内の移動手段としての在来線利用のニーズそのものが新幹線を含めた他の交通手段利用に転換していると考えられる。 - ②航空輸送の変化:利用の普及、日常化

総旅客数は、国内航空旅客数が4,378万人から1億876万人と2倍に以上の規模となった。その背景として、1995年以降の国内線運賃の規制緩和、新規参入規制緩和などがあげられる。ビジネスや年に一度の帰省時といったハレの日の利用とされてきた国内の航空による長距離移動は、日常的な利用・日常の移動手段へと利用シーンが拡大したと考えられる。 - ③高速道路網:全国のネットワーク化による飛躍的増加

総延長は、3,720キロから9,220キロへ2倍以上の供用となり、全国をほぼ高速道路のみで移動できるようになった。道路網の整備に加え2000年、2002年の道路運送法規制緩和もあり、いわゆるツアーバス(貸切)と高速バス(乗合)双方の路線開拓が活性化した。その結果、全国の主要都市間を結ぶ高速バスの供給量は、大幅に増加した。 - ④自動車:自家用車の普及・快適性の向上

乗用車保有台数は、2,670万台から6,180万台と2倍以上に増加した。加えて平均的な燃費の向上、エアコン等の設備性能の向上等により、長距離移動に対する負荷が圧倒的に減少し、家族旅行などの移動手段に公共交通よりも自家用車利用が快適かつ経済的になった。

図表1 1985年と2024年の中長距離交通手段の規模の変化

- ※上記グラフ中の値は小数点以下を四捨五入しております。

このように、中長距離幹線交通を利用者目線での選択肢や交通事業の競争環境としてみた場合、1980年代後半のJR発足(分割民営化)時と各交通モードの状況は大きく異なっている。

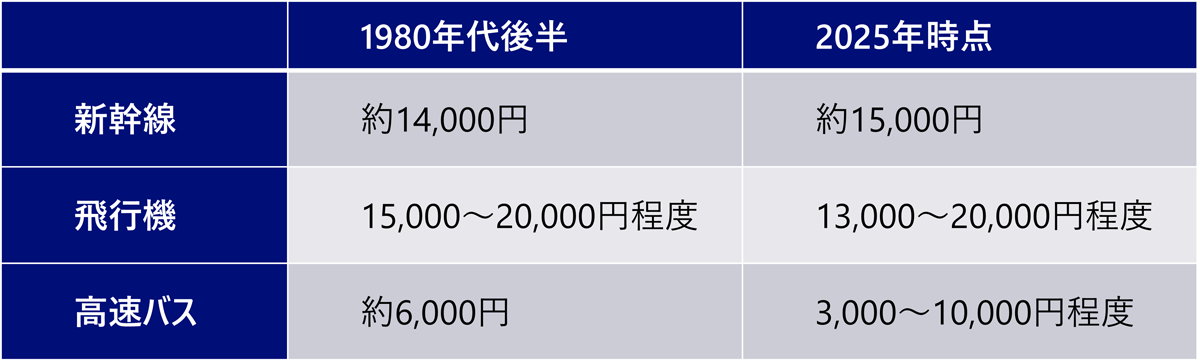

加えて利用者の負担すなわち価格の視点では、1987年(昭和62年)を100とした場合、2025年のCPI(総合)は概算で約1304であり、平均的な物価水準は+30%の上昇となっている。従って名目価格を比するときは約1.30で割って実質化する必要があるが、各交通手段における価格はおおむね以下の通りとなっている。(各交通手段の価格は当然利用日や利用時間、利用時期等により異なるのであくまでも概要程度となる点には留意が必要)

図表2より、少なくとも東京-大阪間の移動についてはどの交通手段においても、名目上の価格が1987年当時からほぼ変化しておらず、物価水準も加味した実質ベースでは3割ほど価格が低下していることになる。これは、前述の通り中長距離の移動手段として、各交通モード間で競争環境が生じたことにより、消費者余剰が顕在化し、価格面での上昇につながらなかったと考えられる。

図表2 1980年代後半時点と2025年時点の長距離交通手段の価格

出所)公表資料よりNRI作成

1990年代からコロナ禍前までにおいて、中長距離交通事業市場はほぼ一貫して「供給の拡大」「競争の拡大」となった。そのため、「サービスの向上」「実質価格の低下」が生じ、結果として「利用者の増加」が起きていた。1995年に日本人の生産年齢人口がピークとなって以降は減少を続けているが、一方で女性・高齢者の就業率の上昇により、労働人口は増加を続けてきた。国内移動の総需要を喚起し続けてきた背景にもつながっていると考えられる。

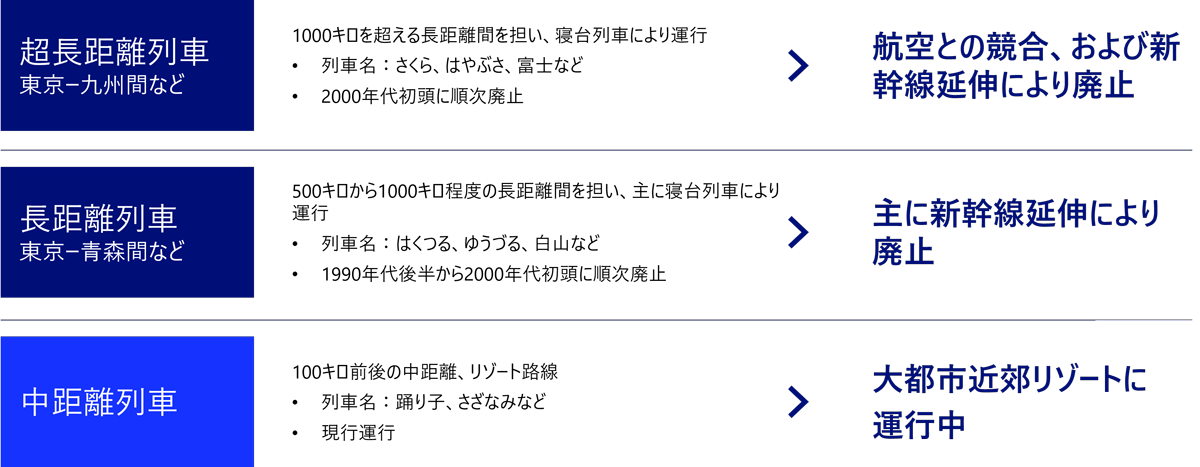

利用者にとっての移動手段選択肢の多様化、低廉化は長距離鉄道網の事業環境の成立基盤を大きく変化させることとなったことは想像に難くない。実際に1980年代前半には国内の中長距離移動において(当時の)国鉄による「特急・急行」しか選択肢がない、もしくは最も経済的な移動手段である路線が多かった。しかしその後にの交通手段の普及により、高速に安価に(場合によってはより快適に)、国内中長距離移動が可能になった。

その結果、一部の中距離(100キロ前後)のリゾート路線を除き基本的には長距離の特急・急行の多くが廃止された。このような点から見ても、1980年代後半時点で長距離鉄道を含む経営を前提として設計された競争環境は既に全く異なるものとなっていることが理解できる。

図表3 1987年時点で東京駅・上野駅を発着していた主な特急列車・急行列車

出所)公表資料よりNRI作成

一方で、こうした事業環境の大幅な変化がありながら、主に長距離鉄道を担うJRの本州各社が上場企業としても健全な経営をしてきていることは、第2回(2040年に向けての事業環境変化の要点)でも示した通り費用抑制施策や設備投資を抑制しつつ経営してきたことの裏返しである。本稿では紙幅の都合もあり、過去の長期間にわたるこうした費用抑制策の整理は割愛しているが、さらに供給力不足が見込まれる鉄道運行に関する今後の取組を以下、簡単に見てみたい。

省人化による事業構造改革への取組

総労働人口が減少に向かう中で、こうしたマクロでの需要拡大とコスト縮減による長距離交通網の維持も限界となっている。総労働力の減少は、需要減少を招きかねず、加えて労働力不足による供給力低下ももたらすことになる。労働力人口の本格的な減少が始まる2040年代には、鉄道の運転、維持管理他、あらゆる鉄道運営に関する業務において、圧倒的な省人化を実現する必要がある。労働力の希少化が継続するため、運営業務における各バリューチェーン上で「ひと」が直接おこなう労務を減らし、ロボットが行えるように設備の更新や、サービスの変更などを進める必要がある。

すでに中長距離交通事業者においては個社の取組のみならず、業界で連携し省人化取組が進められており、一部ではその実装も進められてきている。省人化を取組さらに拡大、加速していく必要に迫られていることから、設備やインフラの監視・点検などに加え、修繕、計画策定、必要資材の発注、在庫管理などあらゆるレベルで自動化を進める必要がある。

現在JR各社において取り組まれている省人化を中心とした主な事業構造改革への取組には以下のようなものがある。

- 新幹線と在来高架路線等へのGOA2からGOA3、GOA4(ドライバレス自動運転)の導入

JR西日本は北陸新幹線では、自動運転の開始を目指している。JR東日本と共同でシステム開発・技術検討を進め、2029年度に敦賀~金沢間でGOA2(運転士がボタンを押すことで出発し、自動で走行・停止するレベル)の自動運転開始を目指している。 また山陽新幹線でもJR東海と技術協力を行い2030年代にGOA2の開始を目指している。自動運転技術の導入により、運転士の業務量を削減し、駅発着時のホーム上の安全確認に注力できるほか、電力消費量の少ない安定した運転による省エネ効果も期待されている。

同様にJR東日本では、2028年度に上越新幹線における回送車両でのGOA2、2029年度に新潟駅と車両センター間約5キロ区間において完全なドライバレス運転であるGOA4の導入を目指すなど、ドライバレス自動運転の導入や取組は加速している。省人化技術は、都市内の一部の踏切が無くホームドアが全駅設置されている新交通システムなどの路線では導入されているが、まずは新幹線という専用軌道かつ閉鎖空間での導入が進められることが大いに期待される。さらに、在来線の中長距離交通への本格導入が進められることで事業の持続性を高めることが期待される。

一方でドライバレス自動運転の導入については、社会受容を広げる必要がある。新幹線や在来線中長距離交通では、タクシー等と異なり、運転士などの乗務員が利用者の目に触れる機会は多くないため、比較的スムーズに導入・受容が進む可能性も高いと考えられる。 - 点検整備、維持管理の自動化

労働力不足と安全性確保を両立するため、設備保全業務の自動化・省人化の取組も進展している。JR東日本は新幹線モニタリング車を用いた「スマートメンテナンス」を進め、夜間検査の人員削減に取組んでいる。また、JR東海はリニア中央新幹線開業を見据え、土木・機械・電気など系統毎に分断されていた設備保全業務を統合し、AIとソフトウェアを軸にヒトが業務をすることを前提としない業務改革を推進している。現場作業はロボットへ移行し、ヒトは技術検証と教育に集中することで、労働力不足の中でも安全運行を両立することを目指している。

また、設備保全業務は鉄道業界全体の課題でもあることから、事業者間の連携も加速している。例えばJR東日本とJR西日本は都市圏・地方を含む広範な事業エリアを有し共通の課題を有することから、電機設備のスマートメンテナンスや工事業務の機械化・DX化に向けた連携を開始している。

これらの事例は、AI・センシング技術等の実装により、保全業務の効率化を通じて持続可能な鉄道運営への移行を目指すものである。労働集約的な鉄道インフラの維持管理が成り立たなくなりつつある中、省人化と安全性担保の両立に向けてデータを活用した保守体系への転換を進めている。

国内の中長距離交通事業の前提条件を変える必要

このような「ひと」に頼る領域を極小化する省人化の取組をもってしても、絶対的に需要が少ない事業(路線、箇所)を多数抱えたままでは長期的に持続する交通事業の提供は難しくなっていくことが予想される。さらにエネルギーコストの上昇などに見舞われている現在、国内の長距離交通網の事業環境は、好転が見えない状況となっている。

実際に、国内長距離交通の一つである航空においては、「国内航空事業のあり方に関する有識者会議」(国土交通省航空局)が立ち上げられ、航空事業者からの視点にはなるものの同様の問題意識が明確に提示されている。

JR各社においても線区別収支の一部を公表している。大きな赤字となっている線区にはかつては特急列車等が頻繁に往来し、地域の交通動脈であった線区も多く含まれている。

1990年代から2000年代を通じ、インフラサービスとしての供給量が拡大しつつ、その価格はその他の物やサービスと比べて安価に維持されてきたことで、需要も拡大し交通事業経営の安定が実現されてきた。その背景には、2008年以降日本の総人口は減少しているものの、労働参加率の上昇などで大都市圏では通勤、出張、旅行需要などが拡大してきたことがあげられる。第2回(2040年に向けての事業環境変化の要点)でも示した通り、今後の需要が減少に向かう中、1980年代から維持されてきた全国の中長距離交通事業の前提条件を見直すべき時期に来ているのではないか。

鉄道も航空も道路もネットワークが価値であり、単純に当該路線の収益だけで判断すべきものではない。一方で、現在の仕組みでは、資本市場から収益追求が求められる上場企業が交通網ネットワーク維持の大きな部分を担っており、収益ベースでのサービス水準の判断が一定程度は必要になる。JRが発足した1980年代には想像もしえなかった資本市場の圧力の大きさも考慮する必要がある。収益ベースの判断では利用者である国民の基本的な移動の権利を維持することが難しくなるという懸念も生じる。

地域における骨格的な移動手段のネットワークは、上場企業としての成長や資本効率の追求を必要としない別の主体が保有、維持していくことなどで一定の事業収益追求はしつつも、高い投資収益性は追求しないことも選択肢になろう。中長距離交通サービスをだれがどのように担うべきか、国としての骨格的交通体系の維持には、1980年代の事業環境を前提とした制度からの構造改革が必要になる。

- 1道路整備特別会計は、国が直轄で行う道路の整備に要する費用等に係る歳入歳出を一般会計と区分して管理するもので、1958年に設置、2008年に社会資本整備事業特別会計の一つに。

- 2国鉄分割民営化は、1987年4月1日に当時の日本国有鉄道(国鉄)を6つの地域別の旅客鉄道会社と、1つの貨物鉄道会社などに分割し民営化したもの。

- 31990年代後半以降に行われた国内航空産業運賃規制緩和(1995年)、需給調整基準の撤廃(1997年)、航空法改正(参入・撤退の自由化、運賃設定の自由化)(1999年)など一連の航空に関する規制緩和をさす

- 42020年基準で1987年84.6、2024年110.0(総務省「消費者物価指数」持家の帰属家賃を除く総合指数)

プロフィール

-

持丸 伸吾のポートレート 持丸 伸吾

コンサルティング事業本部 アーバンイノベーションコンサルティング部

1995年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了後、野村総合研究所入社。

官公庁の民活検討調査、地方公共団体の都市計画マスタープラン、観光振興計画などの策定業務、民間企業の新規事業評価立ち上げ支援業務、PPP・PFI事業のアドバイザリー業務などを経て、インフラ・不動産の開発・運営、旅行・観光振興にかかわるデジタルの活用や新規事業の実行支援等に従事。 -

大石 純のポートレート 大石 純

アーバンイノベーションコンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。