当コラムの第4回(2040年に向けた中長距離交通体系の課題)では第3回までの議論を踏まえ、中長距離交通体系転換の必要性について整理した。本稿ではさらに、こうした中長距離交通の「拠点」として機能してきた地方の中核的な都市(県庁所在地やそれに準じる都市機能が集積する都市)を念頭に、移動需要をいかに維持し創り出していくことができるか、その取組について整理した。

地方都市における“駅”の発展

地方都市の鉄道駅は、かつて交通の結節点(乗換駅)としての役割が中心であった。鉄道同士(新幹線と在来線など)に加え、都市によっては地下鉄や路面電車さらにバスやタクシーなど多様な交通モードの結節点であり、その交通結節機能を補助する機能として、売店や喫茶店などが併設されているのが交通結節機能中心時代の駅であった。当時は「駅前」に地方百貨店やホテルなどが立地することも多くあったが、駅そのものはあくまでも交通結節としての機能が中心であった。

その後、建築物としての駅にショッピングモールのような機能が併設され、交通結節機能を補助するような売店だけではなく服飾・雑貨などの物販店に加え飲食店なども複合化された。交通に必然的に付随しない消費機能を併せ持ち、鉄道利用者に限らず誘客するような機能が強化されてきた。つまり大都市圏駅のようにいわゆる「駅ナカ」に多くの機能が集積するわけではなく、あくまでも駅という場所に都市機能の一部が集積するのが地方都市における駅機能発展の特徴ともいえる。

一方で、近年ではこうした商業機能集積も一定程度の完成形を迎えていたが、この数年には改めて交通機能の結節を強化しつつ、周辺の街づくりとともに機能更新を実現しているような例が見られる。すなわち新幹線やLRT開業など交通機能の大幅な変更に合わせて、従来機能の見直し、再編を行っているような例である。

富山駅では新幹線開業後の鉄道高架化により、従来は分断されていた駅の南北を自由に往来できるようになったことに合わせ、路面電車を南北で接続して鉄道高架の直下に停車場を整備した。さらに、もともとは駅にあった商業施設機能の一部を駅前ビルに再配置するなど、駅周辺を一体として拠点化する取組が進められている。また、宇都宮駅ではLRT(Light Rail Transit)の開業に合わせ、再開発が駅西口で進められるなど都市機能の再構築に取り組まれている。LRT開業前までは東武線や繁華街とつながる駅東口が中心であった都市機能集積が、駅の西口にも進められることで駅への人の流れが増加している。

地方都市における“駅”進化の萌芽

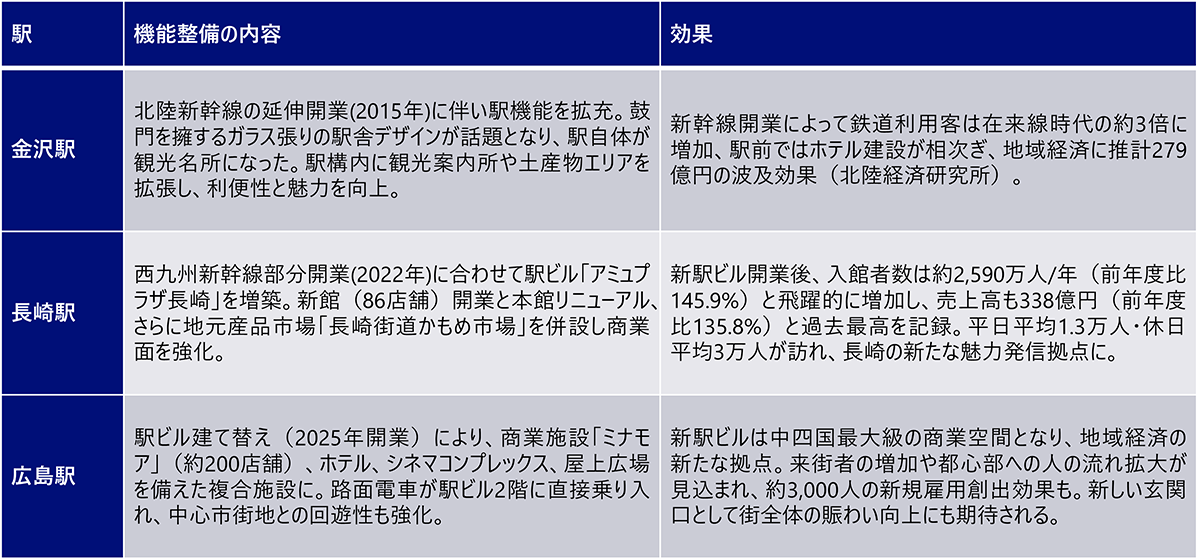

前段でふれたように地方都市において、駅への商業機能の集積からさらに周辺交通体系再構築との一体的な開発の事例が出始めている。ここではそうした事例のうち、大規模かつ一定の需要創出効果を実現している例をいくつか取り上げて整理したい。

そのはしりとして挙げられるのが金沢駅である。金沢駅は北陸新幹線の延伸開業にむけて駅全体のリニューアルが行われた。その際に駅空間そのものの「目的地化」を実現した例とみることができる。駅東口に作られた鼓門と大屋根により、米国の旅行雑誌(TRAVEL+LEISURE)で「世界で最も美しい駅14選」に選出され、海外からの訪問者も増えている。また、観光案内機能などのサービス機能も強化することにより、北陸新幹線開業後には継続的に訪問者の増加を実現している。

また長崎駅は西九州新幹線の部分開業(2022年)に合わせ、既存の駅ビルを大幅に増改築し、多数の新店舗を開業するとともに、駅前に大きな屋根付きの通路を整備したことで、鉄道路利用者以外も回遊して利用しやすくなった。その結果、入館者と売上高の飛躍的増加を実現した。

さらに広島駅は今年(2025年8月)に新たに駅ビルの建替えが完了し、商業施設やホテルの複合施設が開業した。この駅ビルの最大の特徴は、路面電車(広島電鉄)が2階レベルに直接乗り入れていることである。これにより遠方・郊外から移動拠点となるJRの駅と、繁華街や原爆ドームといった観光市内移動の拠点となるが直接スムーズに接続され、これまで以上に駅の拠点性が高まっている。

図表1:地方都市における近年の駅の大規模投資例

出所)各種公表情報からNRI作成

上記のように、地方主要駅では交通結節機能+商業機能の一体開発の進化の実現、大規模駅への投資の実行により、地域全体の経済活動や交流人口増加への寄与が実現されている。もちろん、域内の他のエリアから需要を奪い取っただけではないかとの懸念もなくはないが、ここに挙げている事例ではインバウンド旅行者を含む域外からの来訪者の増加など、明確に地域への移動需要の創出が実現できている。

地方都市における“駅”をてこにした移動需要づくりの方向

上述の3事例はいずれも、大きな交通モードの変化(新幹線の開業、路面電車の接続)が同時に起きているケースであり、駅の大胆な目的地化が奏功したのか明確にすることは難しい。

一方、前述の新幹線主要駅のような大規模投資でなくとも、域外からの来訪者も目的地とするような魅力的な空間や施設設置することで、地域の拠点の目的地化を創出する取組も進んでいる。

地域の拠点の目的地とする空間や施設づくりの先行例として公共施設の滞在目的拠点化があげられる。近年、図書館をはじめとする公共空間で、滞在型の施設への試行がされており、地域への移動需要を創出という効果を実現している。

具体的には、2000年代以降「図書館の滞在施設化」への取組がある。2013年に開業した武雄市図書館が印象的である。図書館に蔦屋書店やスターバックスが併設され、民間企業のノウハウを活用した滞在型空間が設計された。開館半年で来館者数50万人超(前年比355%増)、貸出冊数178%増となり、市民交流・ボランティア活動も活性化した。年間利用者100万人のうち、市外利用者が45%ほどをしめ、市外からの来訪者の市内での消費などによる経済効果にもつながった。

これは、図書館という本来本を借りる、読む目的のための施設に、それだけではない滞在や来訪目的を複合させる取組である。近年でも官民など複数のステイクホルダーと地域が連携したこのような取組は増えており、以下で事例や効果などを紹介する。

図表2:近年の図書館の複合施設による人流創出の取組事例

出所)公表資料からNRI作成

和歌山市民図書館は、南海和歌山市駅を中心とした市街地再開発事業において、商業施設など含む複合施設を整備したものであるが、そこに公立図書館を併設することで駅への人流を創り出すことに成功した例である。図書館には子供専用フロアや地域子育て支援施設も併設するなど、施設機能構成が工夫されている。屋上テラスや電源コンセント付き座席整備など駅に行き、滞在する場、目的地となることへの工夫があり、新たな人流を創り出すことにつながっている。

また駅そのものではく、図書館との複合施設化により中心市街地に新たな人流を創出した例としてTOYAMAキラリ(富山市立図書館)が挙げられる。旧百貨店を含めた再開発に、銀行の本店とともに市立図書館と市立美術館を複合した例である。建物そのものの建築的な魅力もあり、周辺を含めて新たな富山市内への人の流れを創り出した例である。

地域を挙げての移動需要づくり

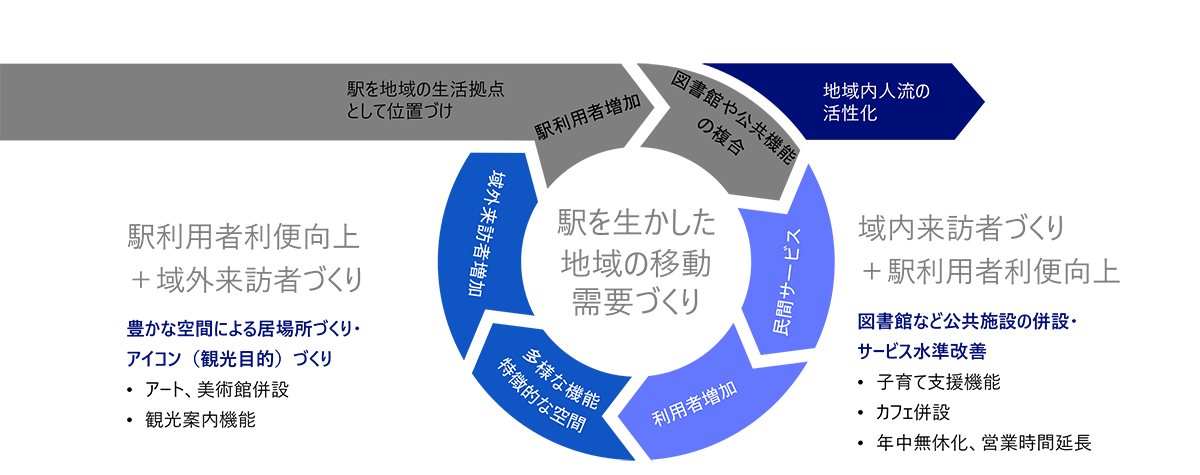

最後に改めて重要な点を整理しておきたい。駅を生かした移動需要の創出と実現には地域を挙げた取組として実施することがポイントである。駅の目的地化に、当事者である鉄道事業者としての投資が重要なことはもちろんであるが、他の交通モードとの連携や公共施設機能の複合、地域のアイコンとなる建築の実現など、様々な主体がお金を出し、人の手をかけて創り出すだけでなく、運営段階においても知恵を出し合いながら進めていくことが必要である。

大都市圏の駅では、駅の利用者=基本的に鉄道利用者が中心となる。そのため、開発や取組の主体が鉄道事業者となり、主な投資主体にもなっている。一方、地方都市では、駅の乗降客数規模の観点からも、鉄道を利用しない人も含めて駅という場所に来てもらうような仕掛けや機能拡充によりが必要になる。大都市圏では、飲食店などのテナントや商業施設は鉄道利用者だけでビジネスが成立するが、地方都市では難しい。また、駅に商業施設等の集客につながる施設や機能がないため、人流の創出も難しく、人流れ自体発生しにくい。このマイナスの循環をプラスに転換するためには、

- ⅰ)鉄道を利用する目的がないが地域であっても駅に来る目的を作る

- ⅱ)鉄道利用者と通行量を合わせることで一定の機能を成立させる

- ⅲ)上記もふまえ、域外からも人を呼び込む工夫を上積みする

好循環化実現の具体的な対応策としては下記のような例がある。

- ⅰ)図書館などの行政サービス機能の複合が有効

- ⅱ)通勤、通学などの際にも利用しやすいサービスの工夫

- ⅲ)建築・空間そのものやイベントなどで中長期的な観光魅力の創出や、地域企業や住民が利用するためのMICE機能、駅広告(デジタルサイネージ)の活用。

図表3:地域全体での駅を生かした移動需要づくり

出所)NRI作成

プロフィール

-

持丸 伸吾のポートレート 持丸 伸吾

コンサルティング事業本部 アーバンイノベーションコンサルティング部

1995年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了後、野村総合研究所入社。

官公庁の民活検討調査、地方公共団体の都市計画マスタープラン、観光振興計画などの策定業務、民間企業の新規事業評価立ち上げ支援業務、PPP・PFI事業のアドバイザリー業務などを経て、インフラ・不動産の開発・運営、旅行・観光振興にかかわるデジタルの活用や新規事業の実行支援等に従事。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。